- 朝袍

朝袍

基本介绍

在清代中,朝袍通常指皇帝用于在登基、大婚、万寿圣节、元旦、冬至、祭天、祭地等重大典礼和祭祀活动时所穿的几大类礼仪服饰。根据不同的季节,又有四季适用的皮、棉、夹、单、纱多种质地,颜色也并不是只有人们普遍认为的明黄色一种,而是有明黄、红、蓝和月白(浅蓝)四种颜色。按清朝《大清会典》规定,皇帝的朝服一般“色用明黄”,还用于御殿朝贺及地坛祭地、先农坛和祭太庙等场合。至于其他颜色朝服的穿用,则在祭天和天坛祈谷时用蓝色,日坛朝日用红色,月坛夕月时用月白色,即浅色蓝。[1]

在清代中,朝袍通常指皇帝用于在登基、大婚、万寿圣节、元旦、冬至、祭天、祭地等重大典礼和祭祀活动时所穿的几大类礼仪服饰。根据不同的季节,又有四季适用的皮、棉、夹、单、纱多种质地,颜色也并不是只有人们普遍认为的明黄色一种,而是有明黄、红、蓝和月白(浅蓝)四种颜色。按清朝《大清会典》规定,皇帝的朝服一般“色用明黄”,还用于御殿朝贺及地坛祭地、先农坛和祭太庙等场合。至于其他颜色朝服的穿用,则在祭天和天坛祈谷时用蓝色,日坛朝日用红色,月坛夕月时用月白色,即浅色蓝。[1]

基本款式

御用朝袍

御用朝袍是皇帝在 登基、大婚、万寿盛节、 元旦、 冬至、祭天、祭地等重大 典礼和祭祀活动时所穿的礼服,其基本款式是披领和 上衣下裳相连的袍裙相配而成。上衣衣袖由袖身、熨褶素接袖、马蹄袖三部分 组成;下裳与上衣相接处有襞积,其右侧有正方形的衽,腰间有腰帏。而披须(又名披肩、扇肩)、马蹄袖(又名 箭袖)是清代朝服的显著特色。

皇后朝袍

朝袍

朝袍

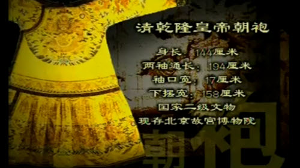

乾隆朝袍

乾隆御用的朝袍,蓝地绣制,两肩前后绣正龙各一,腰帏行龙五,衽正龙一,襞积处前后团龙各九、正龙二、行龙四,披领行龙二,袖端正龙各一。另外衣裳前后绣十二草纹,间以五色云纹,下幅绣八宝平水。所谓“正龙”,指龙首面向正面,其姿态是头部左右对称,好像一条正面而坐的龙,有时也叫坐龙,是龙纹中至尊纹饰;行龙系指龙作行走之态,也叫走龙。上衣领前列三星,作正三角形排列,领后为山纹,右肩以兔代月,左肩以鸡代日,胸前正龙右下方为黼(斧),左下方为黻(亚),后背正龙下方为龙纹,左下方为华虫(雉鸟),其中龙纹和团寿纹用平金绣,周围以五彩云纹穿插,每装饰部位周边有平列状水浪纹围虎,称“平水”,寓意“四海清平”,另加寿山石纹,寓意“江山万代”。其中杂以合称“八宝”的“金锭、银锭、珍珠、犀角、如意、方胜、珊瑚、钱”。云纹和水纹用晕色调配方法,色组有红—粉红—水红,烟色—香黄—明黄,蓝—浅蓝—月白,绿—浅绿—湖色,配色缤纷艳丽谐调,与金色龙纹交相辉映,饰以湖蓝地之上,对比鲜明,却并无丝毫“火气’。据清宫资料,制作类似一件朝袍须依礼部定式,或是皇帝命题由内务府或画师绘制重彩工笔小样,交总管太监呈皇帝御览,或经内务府大臣直接审阅后连同批准件送发织造,织成匹料后再送交裁作、绣作、衣作完成后陆路进京,如后宫所用则经水运进京。期间用绣工近500人,绣金工40余人,画样过粉10余人,合计近千人。如由一人刺绣则要用2年零5个月才能完工。

相关资料

近年海内外织绣品拍卖行情中,清代帝后朝服、衮服以及补服,由于品相佳,织绣工艺精湛,深受藏家的喜爱,1995年10月佳士得南坎欣顿东方及伊斯兰服饰织绣品拍卖会上,一件19世纪的黄地八龙十二章袍(缺箭袖、里子重新配置)以6187.50英镑的高价成交。1996年、1997年和1998年,十二章龙袍的拍卖价格仍然呈上升趋势。

《国朝宫史》记载了乾隆朝的冠服制度,其中“典礼·五”,主要记宫中女性所用冠服,按其排序,分别为“皇太后”、“皇后”、“皇贵妃”、“贵妃”、“妃”、“嫔”、“贵人”、“皇子福晋”、“皇子侧室福晋”,定制中的冠服皆有薰貂朝冠、青绒朝冠、金约、珥、领约、朝珠、彩帨 。锦缎有褟朝褂、锦缎朝褂、纱朝褂、黄貂皮缘缎朝袍、海龙皮缘缎朝袍、锦缎朝袍、纱朝袍、海龙皮缘灰鼠皮里缎朝裙、锦缎朝裙、纱朝裙、薰貂吉服冠、青绒吉服冠、吉服褂、吉服袍等项。

-

西汉印花敷彩纱丝绵袍

2025-09-22 06:20:26 查看详情 -

凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍

2025-09-22 06:20:26 查看详情 -

浙江绍兴袍江工业园区

2025-09-22 06:20:26 查看详情

求购

求购