- 地壳运动

地壳运动

基本介绍

基本定义

[2]地壳运动

地壳及组成物质岩石相对某一参照物发生的位置变化叫做地壳运动。

固体地球坚硬的外层叫做地壳,地壳是由岩石组成的。

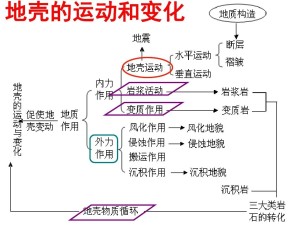

地壳及组成物质岩石形成过程中发生的位置变化以及风化作用对地壳及岩石的剥蚀、搬运等作用都属于地壳运动。地壳及组成物质岩石的变形及海拔高度的变化是由地壳运动作用形成的。

形成原因

地壳运动依据不同的分类标准可以划分为不同的类型,不同类型的地壳运动形成原因不同。

运动分类

按照方向

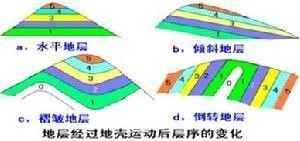

地壳运动(3)按运动方向可分为水平运动和垂直运动。水平运动指组成地壳的岩层,沿平行于地球表面方向的运动。也称造山运动或褶皱运动。该种运动常常可以形成巨大的褶皱山系,以及巨形凹陷、岛弧、海沟等。垂直运动,又称升降运动、造陆运动,它使岩层表现为隆起和相邻区的下降,可形成高原、断块山及拗陷、盆地和平原,还可引起海侵和海退,使海陆变迁。地壳运动控制着地球表面的海陆分布,影响各种地质作用的发生和发展,形成各种构造形态,改变岩层的原始状态,所以有人也把地壳运动称构造运动。按运动规律来讲,地壳运动以水平运动为主,有些升降运动是水平运动派生出来的一种现象。

地壳运动(3)按运动方向可分为水平运动和垂直运动。水平运动指组成地壳的岩层,沿平行于地球表面方向的运动。也称造山运动或褶皱运动。该种运动常常可以形成巨大的褶皱山系,以及巨形凹陷、岛弧、海沟等。垂直运动,又称升降运动、造陆运动,它使岩层表现为隆起和相邻区的下降,可形成高原、断块山及拗陷、盆地和平原,还可引起海侵和海退,使海陆变迁。地壳运动控制着地球表面的海陆分布,影响各种地质作用的发生和发展,形成各种构造形态,改变岩层的原始状态,所以有人也把地壳运动称构造运动。按运动规律来讲,地壳运动以水平运动为主,有些升降运动是水平运动派生出来的一种现象。

水平和垂直运动比较

| 地壳运动 | 运动方向 | 岩层表现 | 运动结果 |

| 水平运动 | 地壳物质,水平位移 | 岩层弯曲隆起,或断裂张开 | 巨大的皱褶山脉,裂谷,海洋 |

| 垂直运动 | 垂直于地,球表面 | 地壳抬升,或下降 | 高低起伏,海陆变迁 |

二者关系:

| 1、对立统一关系 | 2、水平运动为主,垂直运动为辅 | 3、不同地点或不同时期,以某一种运动为主 |

按照速度

| 地壳运动 | 运动方向 | 岩层表现 | 运动结果 |

| 水平运动 | 地壳物质,水平位移 | 岩层弯曲隆起,或断裂张开 | 巨大的皱褶山脉,裂谷,海洋 |

| 垂直运动 | 垂直于地,球表面 | 地壳抬升,或下降 | 高低起伏,海陆变迁 |

地壳运动成因

| 1、对立统一关系 | 2、水平运动为主,垂直运动为辅 | 3、不同地点或不同时期,以某一种运动为主 |

以黄道面为参照物发生的地壳运动及成因

地壳运动按运动的速度可分为两类:

地壳运动(3)①长期缓慢的构造运动。例如大陆和海洋的形成,古大陆的分裂和漂移,形成山脉和盆地的造山运动,以及地球自转速率和地球扁率的长期变化等,它们经历的时间尺度以百万年计。另如冰期消失、地面冰块融化引起的地面升降,也属以万年计的缓慢运动。

地壳运动(3)①长期缓慢的构造运动。例如大陆和海洋的形成,古大陆的分裂和漂移,形成山脉和盆地的造山运动,以及地球自转速率和地球扁率的长期变化等,它们经历的时间尺度以百万年计。另如冰期消失、地面冰块融化引起的地面升降,也属以万年计的缓慢运动。

②较快速的运动。这种运动以年或小时为计算单位,如地极的张德勒摆动,能引起地壳的微小变形;日、月引潮力不但造成海水涨落,也使固体地球部分形成固体潮,一昼夜地面最大可有几十厘米的起伏;较大的地震可引起地球自由振荡,它既有径向的振动,也有切向的扭转振动。

地壳运动的分类,还可以依据不同的标准划分为不同的类型,如下表所示:

地壳运动分类表

| 序号 | 分类依据 | 地壳运动类型 |

| 1 | 参照物 | 1,以,黄道面,为参照物的地壳运动,2,以,地轴,为参照物的地壳运动,3,以地理坐标为参照物的地壳运动,4,以地表物体为参照物的地壳运动 |

| 2 | 运动方向 | 1,经(南北)向地壳运动,2,纬(东西)向地壳运动,3,北东-南西向地壳运动,4,北西-南东向地壳运动 |

| 3 | 运动方式 | 1,水平地壳运动,2,垂直,地壳运动 |

| 4 | 运动结果 | 1,折曲地壳运动,2,断裂地壳运动 |

| 5 | 地质时代 | 1,前,寒武纪,地壳运动,2,古生代,地壳运动,3,中生代地壳运动,4,近代地壳运动,5,现代地壳运动 |

| 6 | 地名+时代 | 1,阜平地壳运动,2,吕梁地壳运动,3,晋宁地壳运动,4,加里东地壳运动,5,华力西地壳运动,6,印支地壳运动,7,燕山地壳运动,8,喜马拉雅山,地壳运动 |

| 7 | 作用力来源 | 1,内力地壳运动,2,外力地壳运动 |

| 8 | 运动规模 | 1,全球性地壳运动,2,区域性地壳运动,3,局部地壳运动 |

| 9 | 成,因 | 1,地震地壳运动,2,火山地壳运动,3,风化剥蚀地壳运动,4,塌陷地壳运动,5,沉积地壳运动,6,陨石撞击地壳运动,7,人为地壳运动 |

| 10 | 深,度 | 1,地表地壳运动,2,浅层地壳运动,3,深层地壳运动 |

| 11 | 力学性质 | 1,压性地壳运动,2,张性地壳运动,3,扭性地壳运动,4,混合力学性质地壳运动 |

[3]

以地轴为参照物发生的地壳运动及成因

| 序号 | 分类依据 | 地壳运动类型 |

| 1 | 参照物 | 1,以,黄道面,为参照物的地壳运动,2,以,地轴,为参照物的地壳运动,3,以地理坐标为参照物的地壳运动,4,以地表物体为参照物的地壳运动 |

| 2 | 运动方向 | 1,经(南北)向地壳运动,2,纬(东西)向地壳运动,3,北东-南西向地壳运动,4,北西-南东向地壳运动 |

| 3 | 运动方式 | 1,水平地壳运动,2,垂直,地壳运动 |

| 4 | 运动结果 | 1,折曲地壳运动,2,断裂地壳运动 |

| 5 | 地质时代 | 1,前,寒武纪,地壳运动,2,古生代,地壳运动,3,中生代地壳运动,4,近代地壳运动,5,现代地壳运动 |

| 6 | 地名+时代 | 1,阜平地壳运动,2,吕梁地壳运动,3,晋宁地壳运动,4,加里东地壳运动,5,华力西地壳运动,6,印支地壳运动,7,燕山地壳运动,8,喜马拉雅山,地壳运动 |

| 7 | 作用力来源 | 1,内力地壳运动,2,外力地壳运动 |

| 8 | 运动规模 | 1,全球性地壳运动,2,区域性地壳运动,3,局部地壳运动 |

| 9 | 成,因 | 1,地震地壳运动,2,火山地壳运动,3,风化剥蚀地壳运动,4,塌陷地壳运动,5,沉积地壳运动,6,陨石撞击地壳运动,7,人为地壳运动 |

| 10 | 深,度 | 1,地表地壳运动,2,浅层地壳运动,3,深层地壳运动 |

| 11 | 力学性质 | 1,压性地壳运动,2,张性地壳运动,3,扭性地壳运动,4,混合力学性质地壳运动 |

以地理坐标为参照物发生的地壳运动及成因

不同类型的地壳运动其成因是不同的。

以地面物体为参照物发生的地壳运动及成因

地球绕太阳公转的轨道面叫做黄道面。地壳及其组成岩石以黄道面为参照物发生的位置变化,是最大规模的地壳运动。

本类地壳运动分为三小类:一是,地球自转发生的地壳相对黄道面的位置变化;二是,地球公转发生的地壳相对黄道面的位置变化;三是,地轴倾角变化,发生的地壳相对黄道面的位置变化。

本类地壳运动引起昼夜、季节和气候的变化,引起太阳、月球对地球引力的变化,进而引发其他类型的地壳运动。

本类地壳运动的成因:由太阳系的起源和演化所致。

地质构造

地壳及其组成岩石以地轴为参照物发生的位置变化,其规模次于第一类地壳运动,引起地极、磁极位移。相对于地轴发生的变化,即地极发生了移动。此类型地壳运动,引起地壳及地面地理坐标的变化,也引起季节和气候的变化,引起地日、地月引力平衡的变化。

本类地壳运动成因:层状地球在太阳和月球引力作用下,地球外球发生了转动而形成的。

运动结果

地壳运动(3)地壳及其组成物质岩石以地理坐标为参照物发生的位置变化,本类地壳运动形成大规模的地壳抬升隆起和凹陷沉降,形成山脉、高原,形成平原、盆地,形成峻岭、沟谷。

地壳运动(3)地壳及其组成物质岩石以地理坐标为参照物发生的位置变化,本类地壳运动形成大规模的地壳抬升隆起和凹陷沉降,形成山脉、高原,形成平原、盆地,形成峻岭、沟谷。

本类地壳运动的动力来源主要有以下:

一、水、风的剥蚀和搬运及沉积作用

本类地质作用不仅形成规模大小不等的地壳运动,而且所形成的沉积物与沉积岩是形成山脉、高原的物质基础。

水的剥蚀与搬运及沉积作用所形成的地壳运动,降低了地壳的相对高度,剥高填洼,使地壳趋向平衡。

风的剥蚀与搬运及沉积作用,风对岩石的剥蚀及搬运与沉积作用特点:

风蚀发生在少雨干旱地区,不仅对高山高原进行剥蚀,而且对沟谷洼地也进行剥蚀。

风的搬运作用,其搬运距离远近不等,近的只是离开剥蚀原地,远的可以达上千上万公里。其沉积面积大小不等,大的可达几百万平方公里。

风的沉积,可以在陆地,可以在水域;可以在洼地与平原,可以在山脉与高原;即能形成准平原沉积,也能形成山脉沉积。

风成地势易改变和迁移。风成沉积,可形成产状为高倾角的碎屑岩,可形成沉积褶皱构造。

风的沉积可以和水的沉积同时或交替进行。

二、地球自转时产生的由两极向赤道的离心力

关于地壳物质在地球自转的离心力作用下向地球赤道方向运动的试验,地质力学已做了模拟试验予以证明。

三、在太阳和月球引力作用下,地球自西向东旋转时,地壳不同质量区块产生由东向西运动。在没有其它星球引力作用下,地壳各部分物质随地球自转做匀速圆周运动。在太阳、月球的引力作用下,由于地壳各部分组成物质的不均,产生沿纬向的差异运动,形成挤压和分离。

地壳在大区域或小面积上其组成物质是不均匀的。

在大区域上,陆地有欧亚、非洲、南北美洲、南极洲等大区块,海洋有太平洋、印度洋、大西洋和北冰洋等几大区块。这些大区块在地势、物质组成、面积大小、几何形态、地理位置、质量、构造等都不一样。在大区块内有众多的小区块。地壳上这些大小区块,受太阳、月球的引力不同,在地球自转时,它们的运动速度慢不一。由于地球自西向东旋转,地壳上这些大小块体形成自东向西的相对运动。

褶皱

以地面物体为参照物发生的地壳运动,地壳组成物质岩石相对运动距离小,属于小范围的地壳运动。除大范围的地壳运动能引起本类地壳运动外,地震、火山、塌陷、陨石撞击、生物的一些活动等等都能引起本类地壳运动。

断层

地壳运动使沉积岩层发生弯曲,产生裂缝、断裂,并留下永久形迹,这样就形成了地质构造。所谓地质构造就是地壳运动引起的岩层变形和变位的形迹(结果)。地壳运动是形成地质构造的原因,地质构造则是地壳运动的结果。我们知道地壳内部是一个炙热的流动的状态。而地壳的结构不是平均的。有的地方坚固,有的地方薄弱。流动在地壳中的物质还有巨大的压力,当他们在地壳中遇到相对薄弱的地方,由于高温高压的岩浆就会从这些薄弱的地方涌出,涌出后冷却形成火成岩。这些新的岩石不断的积压周围的岩石和地层,不断的把他们象两边推开。这样就造成了地壳的缓慢运动。比较典型的有大洋中脊,以及印度板块和亚欧板块的碰撞。

地壳运动使沉积岩层发生弯曲,产生裂缝、断裂,并留下永久形迹,这样就形成了地质构造。所谓地质构造就是地壳运动引起的岩层变形和变位的形迹(结果)。地壳运动是形成地质构造的原因,地质构造则是地壳运动的结果。我们知道地壳内部是一个炙热的流动的状态。而地壳的结构不是平均的。有的地方坚固,有的地方薄弱。流动在地壳中的物质还有巨大的压力,当他们在地壳中遇到相对薄弱的地方,由于高温高压的岩浆就会从这些薄弱的地方涌出,涌出后冷却形成火成岩。这些新的岩石不断的积压周围的岩石和地层,不断的把他们象两边推开。这样就造成了地壳的缓慢运动。比较典型的有大洋中脊,以及印度板块和亚欧板块的碰撞。

相关学说

自地球诞生以来,地壳就在不停运动,既有水平运动,也有垂直运动。地壳运动造就了地表千变万化的地貌形态,主宰着海陆的变迁。人们可用大地测量的方法证明地壳运动。例如,人们测出格林尼治和华盛顿两地距离每年缩短0.7米,像这样发展下去,1亿年之后,大西洋就会消失,欧亚大陆就会和美洲大陆相遇。化石也是地壳运动的证据。在喜马拉雅山的岩层里,找到了许多古海洋生物化石,如三叶虫、笔石、珊瑚等,说明这里曾经是汪洋大海。文化遗迹也是很好的证据。意大利波舍里城一座古庙的大理石柱离地面4~7米处,有海生贝壳动物蛀蚀的痕迹,可见该庙自建成以后曾一度下沉被海水淹没,以后又随陆地上升露出了水面。另外,火山、地震、地貌及古地磁研究等都能提供大量的地壳运动的证据。地壳运动引起的地壳变形变位,常常被保留在地壳岩层中,成为地壳运动的证据。在山区,我们经常可以看到裸露地表的岩层,它们有的是倾斜弯曲的,有的是断裂错开的,这些都是地壳运动的“足迹”,称为地质构造。形成的地貌,称为构造地貌。地球在地质时期的地壳运动,虽然不能通过直接测量得知,但在地壳中却留下了形迹。在山区岩石裸露的地方,沉积岩层常常是倾斜、弯曲的,甚至断裂错开了,这都是岩层受力发生变形的结果。在中国山东荣城沿海一带,昔日的海滩现已高出海面20~40米。福建漳州、厦门一带,昔日的海滩也已高出海面20米左右,说明这些地方的地壳在上升。我国渤海海底发现了约达7千米的海河古河道,这表明渤海及其沿岸地区为现代下降速度较大的地区。再如,美丽的雨花石产于南京雨花台,这些夹有美丽花纹的光滑的卵石,是古河床的天然遗物。雨花台大量堆积着卵石,说明这里过去曾有河流,以后地壳上升,河道废弃,才成了如今比长江水面高出很多的雨花台砾石。

自地球诞生以来,地壳就在不停运动,既有水平运动,也有垂直运动。地壳运动造就了地表千变万化的地貌形态,主宰着海陆的变迁。人们可用大地测量的方法证明地壳运动。例如,人们测出格林尼治和华盛顿两地距离每年缩短0.7米,像这样发展下去,1亿年之后,大西洋就会消失,欧亚大陆就会和美洲大陆相遇。化石也是地壳运动的证据。在喜马拉雅山的岩层里,找到了许多古海洋生物化石,如三叶虫、笔石、珊瑚等,说明这里曾经是汪洋大海。文化遗迹也是很好的证据。意大利波舍里城一座古庙的大理石柱离地面4~7米处,有海生贝壳动物蛀蚀的痕迹,可见该庙自建成以后曾一度下沉被海水淹没,以后又随陆地上升露出了水面。另外,火山、地震、地貌及古地磁研究等都能提供大量的地壳运动的证据。地壳运动引起的地壳变形变位,常常被保留在地壳岩层中,成为地壳运动的证据。在山区,我们经常可以看到裸露地表的岩层,它们有的是倾斜弯曲的,有的是断裂错开的,这些都是地壳运动的“足迹”,称为地质构造。形成的地貌,称为构造地貌。地球在地质时期的地壳运动,虽然不能通过直接测量得知,但在地壳中却留下了形迹。在山区岩石裸露的地方,沉积岩层常常是倾斜、弯曲的,甚至断裂错开了,这都是岩层受力发生变形的结果。在中国山东荣城沿海一带,昔日的海滩现已高出海面20~40米。福建漳州、厦门一带,昔日的海滩也已高出海面20米左右,说明这些地方的地壳在上升。我国渤海海底发现了约达7千米的海河古河道,这表明渤海及其沿岸地区为现代下降速度较大的地区。再如,美丽的雨花石产于南京雨花台,这些夹有美丽花纹的光滑的卵石,是古河床的天然遗物。雨花台大量堆积着卵石,说明这里过去曾有河流,以后地壳上升,河道废弃,才成了如今比长江水面高出很多的雨花台砾石。

收缩说

当岩层受到地壳运动产生的强大挤压作用时,便会发生弯曲变形,这叫做褶皱。地壳发生褶皱隆起,常常形成山脉。世界许多高大的山脉,如喜马拉雅山、阿尔卑斯山、安第斯山等,都是褶皱山脉。它们是由地壳板块相互碰撞、挤压,在板块交界处发生大规模褶皱隆起而形成的。 褶皱有背斜和向斜两种基本形态。背斜岩层一般向上拱起,向斜岩层一般向下弯曲。在地貌上,背斜常成为山岭,向斜常成为谷地或盆地。但是,不少褶皱构造的背斜顶部因受张力,容易被侵蚀成谷地,而向斜槽部受到挤压,岩性坚硬不易被侵蚀,反而成为山岭。

膨胀说

地壳运动产生的强大压力或张力,超过了岩石所能承受的程度,岩体就会破裂。岩体发生破裂,并且沿断裂面两侧岩块有明显的错动、位移,这叫做断层。

断层有地垒和地堑两种基本形态。中间凸起,两侧陷落的叫地垒,相反,中间陷落,两侧相对凸起的叫地堑。

在地貌上,大的断层常常形成裂谷或陡崖,如著名的东非大裂谷(地堑)、我国华山北坡大断崖(地垒)等。断层一侧上升的岩块,常成为块状山地或高地(地垒),如我国的华山、庐山、泰山;另一侧相对下沉的岩块,则常形成谷地或低地(地堑),如我国的渭河平原、汾河谷地。在断层构造地带,由于岩石破碎,易受风化侵蚀,常常发育成沟谷、河流。

了解地质构造规律,对于找矿、找水、工程建设等有很大帮助。例如,含石油、天然气的岩层,背斜是良好的储油构造;向斜构造盆地,利于储存地下水,常形成自流盆地。在工程建设方面,如隧道工程通过断层时必须采取相应的工程加固措施,以免发生崩塌;水库等大型工程选址,应避开断层带,以免诱发断层活动,产生地震、滑坡、渗漏等不良后果。

脉动说

单因和多因地壳运动学说

依据引起地壳运动因素的多少,可以将地壳运动理论划分为两大学派:一是单因地壳运动学派,二是多因地壳运动学派。

单因地壳运动学派认为:引起地壳运动的因素主要为一种,传统地壳运动学说属于这一学派,如大陆漂移学说、海底扩张学说、板块学说、地质力学、镶嵌学说、地洼学说、断块学说、多旋回学说等。

多因地壳运动学派认为:引起地壳运动的因素为多种,属于现代地壳运动学说。该学说是由我国江发世提出来的。依据地壳运动参照物将地壳运动划分为:1、以银道面为参照物的地壳运动,2、以黄道面为参照物的地壳运动,3、以地轴为参照物的地壳运动,4、以地理坐标为参照物的地壳运动,5、以地表物体为参照物的地壳运动,6、以球面为参照物的地壳运动。不同类型的地壳运动是由不同因素引起的,不同类型的地壳运动方式和结果不同,而且各种类型地壳运动相互叠加。

速度变化说

核心思想:地球最初是熔融体,逐渐冷却。冷却是从外表开始的。地壳最先冷却形成,而后地球内部逐渐冷却收缩后,体积变小,这时地壳就显得过大而发生褶皱。(如同干苹果一样,外皮皱)。存在问题:按这种理论,地壳上的褶皱分布应是随机的,但实事上褶皱的分布有一定的规律。尤其是放射性元素的发现,说明地球并非由热变冷却。否定了收缩论的观点。

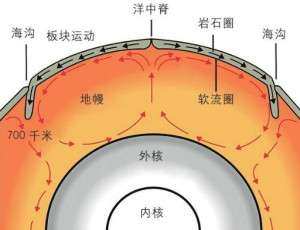

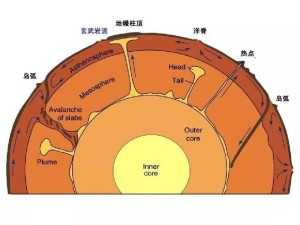

地幔对流说

核心思想:地球曾有很高温的时期,同时在地壳下部有一个膨胀层,由于膨胀层受热膨胀,使地壳裂开,解释了一些深大断裂、洋脊、裂谷的成因。存在问题:无法解释大规模挤压褶皱,逆掩断层的形成。而且膨胀性应具有宇宙性,其它星球尚无发现。

大陆漂移说

核心思想:由于地球内部冷热交替,导致地壳周期性的振荡运动(脉动)受热隆起,冷却地区坳陷。存在问题:忽视了水平运动。同时没有冷、热交替的证据。

板块构造说

李四光提出:地球自转速度的变化导是致地壳运动的重要原因。核心思想:地质构造可分为走向东西向的纬向构造带。走向南北向的经向构造带。当地球自转加快时,由于离心力作用,地壳物质向赤道集中,相当于受到南北向的挤压,形成纬(东西向)构造带。相反地球自转减慢时,地壳物质从赤道向两极扩散,形成经向(南北向)构造带。

地球外球转动说

板块构造理论所畅导的,最早由英国的霍尔姆斯提出。核心思想:地幔物质热对流,带动驮在其上的岩石圈水平运动。存在问题:地幔物质能否热对流?对流的范围和规模有多大?

简而言之,这些观点只分析到了部分情况并没能分析到全部。以上这些观点长期共存正说明了一个问题,那就是人类没有找到真正的造山运动和海底扩张的原因。如果找到了,就不可能有多个相互矛盾的理论共存。

研究历史

大陆漂移说德国气象学家魏格纳(1880~1930)在1912年系统提出的一种大地构造假说。他认为古生代后期全球只有一个庞大的联合古陆,称“泛大陆”。中生代由于潮汐摩擦和从两极向赤道方向的挤压力,泛大陆开始分裂,较轻的花岗岩质大陆在较重的玄武岩质地幔上漂移,逐渐形成今日的海陆格局。他认为地球上的山脉也是大陆漂移的产物,科迪勒拉山和安第斯山是美洲大陆向西漂移滑动时,受到太平洋玄武质基底的阻挡,被挤压而形成的褶皱山脉;亚洲东缘的岛弧群,是大陆向西漂移过程中留下的残块;格陵兰的南端、佛罗里达、火地岛等弧形弯曲,都是向西滑动摩擦脱落的结果;东西向的阿尔卑斯山和喜马拉雅等各大山脉,是大陆从两极向赤道挤压的结果。魏格纳根据当时掌握的资料,从地质、地形、古生物、古气候和大地测量等方面,详细论证了大陆漂移说。这个假说当时引起了地质学界和地球物理学界的重视。但是对于大陆漂移的机制和规律,则有很多学者表示怀疑。20世纪50年代以来,古地磁学的研究表明,地质历史时期磁极的移动,只有用大陆漂移说才能得到合理的解释。因此大陆漂移说又获得了新生。

分析方法

板块构造学说1912年德国学者魏格纳提出了“大陆漂移假说”,1961年和1962年,美国的迪茨和赫茨提出了“海底扩张说”。在此基础上,1968年法国地质学家勒皮顺等人首创“板块构造学说”,现已成为最流行的地球科学新理论。板块构造学说将全球的岩石圈划分为六大板块:亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块,除六大板块外还有些小板块。大陆内部也可以划出一些次一级的板块。板块之间,分别以海峡或海沟、造山带为界。一般说来,板块内部地壳比较稳定;板块与板块交界处是地壳比较活动的地带,其活动性主要表现为地震、火山、张裂、错动、岩浆上升、地壳俯冲等。世界上的火山、地震活动,几乎都分布在板块的分界线附近。板块学说认为地壳是有生有灭的。由于海底扩张,大洋底部不断更新,大陆则只是随着海底的扩张而移动。板块在相对移动的过程中,或向两边张裂,或彼此碰撞,从而形成了地球表面的基本面貌。如3亿年前,欧、非两洲和南、北美洲相连,以后出现大西洋海岭,新的洋壳不断形成并以它为中轴向两边扩张,才使上述各洲分开。而在近7000万年以来,由于印度板块不断北移,与亚欧板块相撞,产生喜马拉雅山脉。东非大裂谷则正处于非洲大陆开始张裂,处于产生新洋壳的雏型期。红海亚丁湾则是两侧地壳张裂扩张的结果,处于大洋壳的幼年期。地中海则是代表大洋发展的终了期,它是广阔的古地中海经过长期演化后残留下来的海洋。关于板块的驱动力问题,有人认为是地幔对流,也有人认为是地幔中的“热点”和“热柱”把岩石圈拱起,而使其在重力作用下向下滑动推挤板块运动,还有其他的一些主张,目前尚无统一的认识。大陆漂移──海底扩张──板块构造,这是人类对地壳运动认识过程不断深化发展的三部曲。

研究方法

地球外球转动说是江发世于2012年提出来的,后来又经过了修改。江氏依据参照物将地壳运动划分为:1、以黄道面为参照物的地壳运动;2、以地轴为参照物的地壳运动;3、以地理坐标为参照物的地壳运动;4、以地面物体为参照物的地壳运动。以地轴为参照物的地壳运动的成因,江氏解释为是地球外球转动而形成的。

江氏将固体地球结构进行了重新划分,如下表:

固体地球结构表

| 地球圈层名称 | 深度 (公里) | 地 震 纵波速度 (公里/秒) | 地 震 横波速度 (公里/秒) | 密 度 克/cm | 物 质 状 态 | |||

| 一级,分层 | 二级,分层 | 传统,分层 | ||||||

| 外,球 | 地,壳 | 地,壳 | 0—33 | 5,6—7,0 | 3,4—4,2 | 2,6—2,9 | 固态物质 | |

| 外,过,渡,层 | 外过渡层,(上) | 上,地幔 | 33—980 | 8,1—10,1 | 4,4—5,4 | 3,2—3,6 | 部,分,熔融物质 | |

| 外过渡层,(下) | 下地幔 | 980—2900 | 12,8—13,5 | 6,9—7,2 | 5,1—5,6 | 液态—固态,物,质 | ||

| 液,态,层 | 液,态,层 | 外地核 | 2900—4700 | 8,0—8,2 | 不能通过 | 10,0—11,4 | 液态物质 | |

| 内,球 | 内,过,度,层 | 过度层 | 4700—5100 | 9,5—10,3 | 12.3 | 液态—固态,物,质 | ||

| 地,核 | 地,核 | 5100—6371 | 10,9—11,2 | 12.5 | 固态物质 | |||

地球的外球运动

地球倾斜在轨道上自转和公转,在夏至时,地球的北半球距离太阳近,受到的太阳引力比南半球受到的太阳引力大。在冬至时,地球的南北半球受到的太阳引力与夏至时的相反。由于地球绕地月质点转动、地球的章动、地轴的进动产生了地球的晃动作用。

地球的晃动作用使地球的外球产生了向太阳引力方向的转动,就像簸箕里的豆子,在晃动簸箕时,豆子就会向簸箕的倾斜方向转动。

地球的内球运动

在装满水的瓶子里放入一个石子,系上一根绳,握绳一端让瓶子旋转,其结果是:瓶子里的石子始终偏向引力的另一侧。同理,地球的内球始终偏向太阳引力的另一侧。

地球外球的转动形成了地极和磁极的移动,形成了地壳相对地轴的运动。南极洲由低纬度转动到现在的南极位置是地球外球转动而形成的[4]。

表层移动

| 地球圈层名称 | 深度 (公里) | 地 震 纵波速度 (公里/秒) | 地 震 横波速度 (公里/秒) | 密 度 克/cm | 物 质 状 态 | |||

| 一级,分层 | 二级,分层 | 传统,分层 | ||||||

| 外,球 | 地,壳 | 地,壳 | 0—33 | 5,6—7,0 | 3,4—4,2 | 2,6—2,9 | 固态物质 | |

| 外,过,渡,层 | 外过渡层,(上) | 上,地幔 | 33—980 | 8,1—10,1 | 4,4—5,4 | 3,2—3,6 | 部,分,熔融物质 | |

| 外过渡层,(下) | 下地幔 | 980—2900 | 12,8—13,5 | 6,9—7,2 | 5,1—5,6 | 液态—固态,物,质 | ||

| 液,态,层 | 液,态,层 | 外地核 | 2900—4700 | 8,0—8,2 | 不能通过 | 10,0—11,4 | 液态物质 | |

| 内,球 | 内,过,度,层 | 过度层 | 4700—5100 | 9,5—10,3 | 12.3 | 液态—固态,物,质 | ||

| 地,核 | 地,核 | 5100—6371 | 10,9—11,2 | 12.5 | 固态物质 | |||

总结成果

垂直运动

对缓慢的地壳运动,可根据地质学(地层学、古生物学、构造地质学等)、地貌学和古地磁学的考察,参考古天文学、古气候学的资料,进行综合分析判定。例如,大陆漂移学说是从古生物学、古气候学找到迹象,又通过古磁极的迁移得以确立的。现在根据同位素年龄的测定和岩石磁化反向的分析,可以进一步认识地壳运动的演化。

外力作用

对于现代地壳运动,一般采用重复大地测量的方法,如用重复水准测量来研究垂直运动;用三角测量或三边测量的复测来研究水平运动;用安放在活动断层上的蠕变计、倾斜仪和伸长仪等做定点连续观测来监视断层的运动。20世纪70年代后期,进而利用空间测量技术(激光测月、人造卫星激光测距和甚长基线干涉测量等)监测不同板块上相距上千公里的两点间的相对位移(精度可达2~3厘米),用以测定板块之间的运动。除此以外,还可以利用海岸线的变迁,验潮站关于海水涨落的记录等,推断现代地面的升降运动。

形成产物

传统地质学最早发现了地球表层的垂直升降运动,证据是在高山上发现海相的沉积岩,并且有海中特有的贝类化石。这表明某些大陆地区的地壳在过去的地质年代中曾经是海洋。地质学中有所谓海进和海退之说,表明局部地壳是有升降变化的。但是传统地质学否认地球表层曾有过大尺度的水平运动。

词条图册

20世纪60年代以后总结了一系列的地学研究成果,证明地球表层在地球的历史中曾经有过大规模的水平位移,各大陆的相对位置曾有过显着的变化。最主要的证据是:①全球地震带勾画出6大板块的轮廓,证明地球表层的岩石圈不是完整的一块。②古地磁学的研究表明,由各大陆岩石磁性所得到的古地磁极位置不相重合,而根据各大陆不同地质年代的岩石磁性所绘制的极移曲线,在近代趋向重合于今地磁极位置。③大洋中脊两侧的磁异常条带,表明海底地壳在不断从中脊向两侧扩张,各板块所负载的大陆岩石圈随之发生水平漂移。

-

新款大众途铠正式上市 豪华加运动

2025-09-22 12:35:37 查看详情 -

捷尼赛思GV60正式上市 新美式运动健将

2025-09-22 12:35:37 查看详情 -

广汽本田全新皓影正式上市 宝马1系M运动曜熠版上市

2025-09-22 12:35:37 查看详情 -

吉利缤越PRO家族正式上市 新款路虎发现运动版海外上市

2025-09-22 12:35:37 查看详情 -

新款路虎发现运动版海外上市 油耗1.3L/100km

2025-09-22 12:35:37 查看详情 -

东风标致新408将于今日发布 最新家族设计/运动风凸显

2025-09-22 12:35:37 查看详情 -

新款吉利嘉际L将于9月3日上市 运动风格明显

2025-09-22 12:35:37 查看详情 -

BMW116i都市版首付三成 运动先锋

2025-09-22 12:35:37 查看详情 -

东风标致全新三厢轿车谍照再度曝光 最新家族设计/运动风凸显

2025-09-22 12:35:37 查看详情 -

2023款吉利星瑞7月18日上市 运动风格明显

2025-09-22 12:35:37 查看详情

求购

求购