- 客家语

客家语

语言定义

属性

客家语学习图片(9)

客家语学习图片(9)

客家语(英文:Hakka Chinese,客语白话字:Hak-kâ-ngî,客语拼音:Hag5-ga1-ngi1),简称客语(Hak-ngî),非正式场合又称客家话,在一些地方又有涯话(即亻厓话)、雅话、土广东话(广东话)等称呼,是汉藏语系汉语族内的一种声调语言(或汉语方言)。在中国国外,学者普遍认为是汉藏语系下汉语族的一支语言;在中国国内则认为是汉语七大方言(官话、客语、粤语、赣语、湘语、吴语、闽语)之一。此语言历史悠久,一般认为,在南宋便初步定型;而正式被定名为客家语是20世纪的事情。

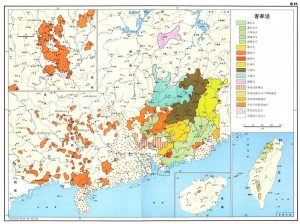

客家语是汉族客家民系(包括粤东客家人、东江水源人、粤西-桂南涯人、四川广东人)的母语,分布区域非常广泛,遍及中国东南沿海、南部、西部等省份、香港新界北区、台湾、海外客家人移民地区(如新马泰、印尼及欧美等国)。

语言代码:

ISO 639-1 zh

ISO 639-2 chi(B) zho(T)

ISO 639-3 hak

称谓

客语分布的地区很广,在不同的地方有不同的称谓,如下表所示:

| 称谓 | 主要分布地区 | 称谓来源 | 备注 |

| 客家话 | 广东东部、北部;福建西部、江西南部等 | 先有“客家人”,后有“客家语”。“客家”源于珠三角广府人对来自明清时期嘉应州、惠州等粤东地区移民的称呼 | 此处指的是狭义的“客家话”。客家语的定义、分类标准等均源于狭义的“客家话” |

| 涯话 | 粤西、广西东南部等地区 | 因第一人称为涯(亻厓,ngai)而得名 | 另还可能来源于“雅话” |

| 新民话 | 广西 | 相对于壮族和粤族人,客家人是新移民,所以当地人称客家语为“新民话” | 与“客家话”得名来源相似 |

| 麼个话(麼嘅话) | 广西 | 因客家语称“什么”为“麼个”而得名 | 又写作“脉介话”、“麻介话” |

| 怀远话 | 江西 | 因清代客籍人入籍怀远都而得名 | 一般指的是客语铜鼓片 |

| 客姓话 | 湖南 | 源于其他民系对客家语的称呼 | 浏阳当地客家人也自称客姓人 |

| 粤东语 | 台湾 | 台湾日据时期,籍贯广东省的台湾土民被记载为“粤籍”或者“粤东人”,所操语言被称为“粤东语”,“粤东”即“广东” | 现代台湾已少用此称谓 |

| 台湾客家语 | 台湾 | 专指台湾地区客家人所使用的客家语 | 强调台湾属性,两岸政治分离导致 |

| 广东话、土广东话 | 四川、重庆、湖南、陕西、台湾等 | 因“湖广填四川”的客家人多祖籍广东并且自称“广东人”,故得名。其中,四川、重庆又通常加“土”字以区别粤语 | 台湾地区将客家语称为“广东话”一般已经成为历史 |

| 汀州话、汀州腔 | 浙江丽水、云和等 | 浙江等地的客家人是从古汀州迁过去的,汀州作为行政区域已经不复存在,但是作为文化的载体依然存在于这些汀州后裔中 | 该称谓一般指客语汀州片(详情见浙江汀州腔词条) |

| 惠州话 | 广西、台湾等 | 从原惠州府迁到其他地区的群体,自称惠州人,所操语言被称为“惠州话” | 海外客家人亦有不少祖籍惠州府 |

特殊作用

| 称谓 | 主要分布地区 | 称谓来源 | 备注 |

| 客家话 | 广东东部、北部;福建西部、江西南部等 | 先有“客家人”,后有“客家语”。“客家”源于珠三角广府人对来自明清时期嘉应州、惠州等粤东地区移民的称呼 | 此处指的是狭义的“客家话”。客家语的定义、分类标准等均源于狭义的“客家话” |

| 涯话 | 粤西、广西东南部等地区 | 因第一人称为涯(亻厓,ngai)而得名 | 另还可能来源于“雅话” |

| 新民话 | 广西 | 相对于壮族和粤族人,客家人是新移民,所以当地人称客家语为“新民话” | 与“客家话”得名来源相似 |

| 麼个话(麼嘅话) | 广西 | 因客家语称“什么”为“麼个”而得名 | 又写作“脉介话”、“麻介话” |

| 怀远话 | 江西 | 因清代客籍人入籍怀远都而得名 | 一般指的是客语铜鼓片 |

| 客姓话 | 湖南 | 源于其他民系对客家语的称呼 | 浏阳当地客家人也自称客姓人 |

| 粤东语 | 台湾 | 台湾日据时期,籍贯广东省的台湾土民被记载为“粤籍”或者“粤东人”,所操语言被称为“粤东语”,“粤东”即“广东” | 现代台湾已少用此称谓 |

| 台湾客家语 | 台湾 | 专指台湾地区客家人所使用的客家语 | 强调台湾属性,两岸政治分离导致 |

| 广东话、土广东话 | 四川、重庆、湖南、陕西、台湾等 | 因“湖广填四川”的客家人多祖籍广东并且自称“广东人”,故得名。其中,四川、重庆又通常加“土”字以区别粤语 | 台湾地区将客家语称为“广东话”一般已经成为历史 |

| 汀州话、汀州腔 | 浙江丽水、云和等 | 浙江等地的客家人是从古汀州迁过去的,汀州作为行政区域已经不复存在,但是作为文化的载体依然存在于这些汀州后裔中 | 该称谓一般指客语汀州片(详情见浙江汀州腔词条) |

| 惠州话 | 广西、台湾等 | 从原惠州府迁到其他地区的群体,自称惠州人,所操语言被称为“惠州话” | 海外客家人亦有不少祖籍惠州府 |

使用人口

- 客语的特殊作用,就在于它是客家民系的认同标志[3]。

客语最独特的一点,是联结了大陆各省,乃至全球各华人 深圳本地文化节的客家语海报地区的客家人的民系认同。客家人无论在大陆的广东、福建,还是在台湾、马来西亚、印度尼西亚,只要会说客语,坚持客家人“不忘祖宗言”的特性,就会互相视为“老乡”、“自家人”。而不会说客语,没有客家认同的人,即使有客家血统,一般也被视为客家后裔,而非客家人。客语的这个特点,导致在客家人占多数的地区,其它族群往往学习客语,以争取客家人的自家人认同。在台湾、马来西亚,政治人物学习客语以期获得客家人的支持的现象,越来越常见,这种情形在选举活动期间尤其明显。

深圳本地文化节的客家语海报地区的客家人的民系认同。客家人无论在大陆的广东、福建,还是在台湾、马来西亚、印度尼西亚,只要会说客语,坚持客家人“不忘祖宗言”的特性,就会互相视为“老乡”、“自家人”。而不会说客语,没有客家认同的人,即使有客家血统,一般也被视为客家后裔,而非客家人。客语的这个特点,导致在客家人占多数的地区,其它族群往往学习客语,以争取客家人的自家人认同。在台湾、马来西亚,政治人物学习客语以期获得客家人的支持的现象,越来越常见,这种情形在选举活动期间尤其明显。

历史发展

客家是汉族的一个支系。客家人的祖先大多为古代陕西、山西、河南、山东等黄河流域一带的中原汉民,自晋唐以来,由于战乱等原因,他们逐步往江南、再往闽、粤、赣边,然后又往南方各省乃至东南亚以及世界各地迁徙,并最终成为汉民族中一支遍布全球且人文特异的重要民系族群。

据有关学者估计,目前全世界约有1亿多客家人。其中约6500万人分布在中国大陆的广东、福建、江西、广西、湖南、四川等10余个省(市、自治区)的 180多个县(市),约1500万人分布在港、澳、台地区,近3000万人分布在世界80余个国家。

来源

发展

据《客家方言》一书介绍,客家方言雏形是在江西形成的,是南下至江西的北民带来的北方话在楚语中的一支——傒语的基础上形成的,吸收了原山区方言及民族语言的某些成分,在闭塞的山区地理环境中发展出古赣语,时间在客家先民迁入赣南、闽西之前(即唐末五代初),使之成为客家方言,随后又随移民延伸至粤东、粤中地区。

由于客家人的迁移,客语会受到客家先民迁移到地区的方言的影响。例如,在客语、闽南语和粤语中能发现许多共用词汇。例如:香港新界原居民的围头话(属于粤语)之用语“掌牛”(看管牛只),与客家语之“掌牛”(zong ngiu)相同。

文献记载

客语在南宋时期便初步定型。其语音在继承古汉语的基础上,发生了有规律的音变。例如,中古汉语当中,“人”、“日”部的汉字声母(即日母),在今日普通话和大多数汉语方言里发为(r),IPA[ʐ],客语则为(ng),IPA[ŋ]或[ȵ];“武”的中古汉语发音是[mvu],客语则音变为[vu]。

现状情况

《跋赡学田碑》最迟从宋代开始,客家大本营的梅州和汀州地区的语言就曾引起当时人们的注意。

《跋赡学田碑》最迟从宋代开始,客家大本营的梅州和汀州地区的语言就曾引起当时人们的注意。

- 南宋庆元间任汀州教授的陈一新的《跋赡学田碑》有云:“闽有八郡,汀邻五岭,然风声气习颇类中州。”差不多同时代的刘克庄(今福建莆田人)在他咏漳州风物的诗句中有:“风烟绝不类中州”。两者对比,可见宋人眼中境土相邻的汀、漳两州居民的方言和文化面貌是完全不同的。说明宋代闽西已经形成独特的语言。

- 明代《永乐大典》引宋代某氏《漫游集》《过汀州》诗一首:“地势西连广、方音北异闽”。说明宋代汀州地区的语言方音接近当时的北方古汉语而异于闽语。

- 明代《永乐大典》引宋代《图经志》曰:“潮之分域隶于广,实古闽越地。其言语嗜欲与闽之下四州颇类,广、惠、梅、循操土与语,则大半不能译。惟惠之海丰与潮为近,语音不殊。至潮梅之间,其声习俗又与梅阳之人同等”。说明当时潮州与梅州都有各自的土音,彼此不相同。而梅潮之间所操土音则与梅同。宋代潮梅之间相当于今天的大埔丰顺等地,皆是操客家话的地区。这揭示当时方言分布于今天大体相同。可推断早在宋代客家方言已经形成。

- 明代嘉靖年间《广东通志》载惠州府嘉靖年间的“语音”情形:若夫博罗、河源近于府,则语音相同,海丰近于潮,则类潮音,龙川、兴宁、长乐联络于赣,则类赣音,此又言语之殊云。

- 明代嘉靖年间《惠州府志》,关于兴宁、五华地区的方言、风俗曾记载:“言语习俗,与赣相类”,说明当时五华兴宁地区的语言和江西地区的方音相似。

- 明代正德年间《兴宁县志》,有当时兴宁方音较详细的记载:“其声大率齐韵作灰,庚韵作阳,如黎为来,声为商,石为铄之类,与江南同。乃出自然……亦有杨黄不分之陋。”也有当时一些词汇记载:“谓父曰阿爸,母曰阿姐,呼哥嫂辄以亚为先之,如兄则曰亚哥,嫂曰亚嫂,呼小厮曰孻,呼儿曰泰,游乐曰料,问何物谓骂介,问何人曰骂堇,无曰冇,移近曰埋,其不检者曰散子,其呼溪曰开,岭曰两”。表明当时的人已经注意到客家话词汇上的特殊性。

- 明末李士淳所纂旧《程乡县志》“以(潮州府)一郡言之,则郡人土音近于漳、泉(州),程(程乡)人土音近于汀、赣(州)”。由此可知,直至17世纪早期,程乡县的方音仍被认为是接近于汀、赣地区。

- 清代康熙年间武平人林梁峰所著《一年使用杂字文》,初略统计,约有3000个词语,其中客家话特色词语约有350个。

- 清代乾隆年间《归善县志》收录了二十多个词语,如“兄曰亚哥”,“下雨曰落水”等等。

- 清代道光年间《长宁县志》记载了当时一些用词,例如:“地豆”(花生)、“苦麦”(一种略带苦味的莴苣)。

- 清代同治年间《赣州府志》记载“赣州界接闽粤,语言文字多与相类······称水道为圳,字书所无。称水石相际为屝,见之《象山集》中。有义同而移其音者,恒为常,汝为尔也。有义同而殊其用者:呼为喊,走为行也。有混而不分者:饮酒为食酒。下食之具曰帮饭,帮与佐同,此可解者也。行鸠曰闹死人,闹与毒鸠全不相入,此不可解者也。其余:儒为于,仁为赢,辉为非,胡为巫,冯为洪,荒为方,江浙曰议、曰帖,此皆曰字、约。讼和曰调停,此曰做中。事情关说曰居间,此曰去来人。房屋间架,吴曰几进,燕京曰几层,而此曰几栋。僦屋之称,吴曰租,燕京曰赁,此曰税。米谷用斛、斗,此间用桶、箩。算田以亩为则,天下通行,此间以租粮为则。粜籴以米谷为则,此乃以银为则。”

- 清代同治年间《河源县志》也记载了十来个方言词汇。

危机的产生

保护的开展

有资料显示,客语被认为是地球上衰落最快的语言之一。

中国大陆客语现时情况不乐观,由于各地区文化经济交流的增加,人们广泛使用普通话,传统客家地区也一般不使用客语授课,年轻一代自小接受普通话教育。同时,由于电视媒体的普及,客语又极少用于新闻传媒和大众娱乐。到21世纪初,年轻一代客家人已经很少使用客语。以口头方式流传的传统的客家童谣现时已经极少人能完整诵唱。另一方面,在珠江三角洲地区以“方言岛”形式存在的客语同时受普通话和相对强势的粤语影响,部分客家人家庭生活用语转向普通话或粤语。

客家话而在台湾,除国语外,闽南语成为强势语言之一。因大众传播媒体的影响,即使平常以客语互相沟通的客家人,大多可略通闽南语。部分地区客家人转用闽南语,成为福佬客,而转向使用国语的客家人也不少。据于2004年所做之调查,30岁以下年轻客家人有3成能听解客语,而仅1成可流利使用;在家庭语言方面,30岁以下约有60%使用国语、20%使用台湾闽南语、未满10%使用台湾客语。

客家话而在台湾,除国语外,闽南语成为强势语言之一。因大众传播媒体的影响,即使平常以客语互相沟通的客家人,大多可略通闽南语。部分地区客家人转用闽南语,成为福佬客,而转向使用国语的客家人也不少。据于2004年所做之调查,30岁以下年轻客家人有3成能听解客语,而仅1成可流利使用;在家庭语言方面,30岁以下约有60%使用国语、20%使用台湾闽南语、未满10%使用台湾客语。

在香港地区,20世纪70年代经济起飞以后,客语基本上从传媒和公共场合绝迹,以致人们错误地认为香港从来没有存在过客语。

海外地区,如马来西亚华人当中也有不少的客家人,除沙巴州地区,很多客家人已经不会客语,就算还会客语的华人,可能受到当地文化跟语言的影响,因粤语文化(特别是港剧)在马来西亚普遍流行,他们的粤语能力可能比客语的能力还要高。总而言之,随着经济全球化,客家人与其他族群交流越来越密切,客语在海外客家社区的传播与传承出现了危机。

流行文化崛起

- 台湾

二十世纪晚期,台湾居民逐渐意识到保护母语的重要性,客家人也不例外。“政府”(台湾当局)成立了专门的机构行政院客家委员会,在学校推行台湾客语教学,同时设立了客家电视台(于2003年设立)及客家广播电台、举办客语能力认证,并立法规定火车、捷运等大众运输工具需提供客家语播音服务。

2010年,台“立法院”通过了《客家基本法》,本法第十一条规定:“政府应推动公事语言制度,落实客语无障碍环境。” 自此客语从法律上正式获取台湾地区的官方语言地位。

- 大陆

大陆则相对较晚。二十一世纪初开始,大陆的客家民众对自身所讲的话有了一定的母语意识,保护母语的意识开始觉醒。客家民众开始争取公共资源的客语生存空间。

大陆客属地区电视台客语节目从无到有,逐渐增多,如梅州电视台第二频道(有较多客语节目),惠州电视台《客家》节目(原《农村天地(客家话版)》),贺州电视台《客家》节目,龙岩电视台《客家风》节目,河源电视台《客家话民生一线》等。但1997年9月1日起实施的中国的《广播电视管理条例》明确规定:广播电台、电视台应当推广全国通用的普通话[4]。条例虽未禁止方言节目,但是广播电台和电视台的方言节目却大受约束。广电总局多次下达文件要求限制方言节目(粤语等少量方言除外)[5][6][7]。在这种背景之下,大陆广播电台、电视台的客语节目并不能获得广泛的生存空间。2013年9月左右,在微博、百度贴吧等场所,包括英德本地人在内的客家人要求英德电视台、电台开设客语节目(哪怕仅仅一个),引起热议,最终以相关部门回绝收场。

而在客家人聚居的地区,交通工具报站语言也极少使用客语(除了赣州等少数地区公交的部分路线),广大百姓则有开通客家语报站服务的要求[8]。深圳地铁选用了普通话、粤语和英语报站,而没有选择客语、莞宝片粤语等深圳方言,该做法亦引起很大争议,但相关争议并没有得有关部门的正式回应[9];2012年底,河源市区公交部分线路在升级时“习惯性”地选择普粤双语报站,引起争议,最终有关部门采用普客双语报站[10]。

●国际组织

1978年9月29日至10月2日,第四届世界客属恳亲大会决定:“为保持客属团体传统固有语言口音,今后凡属客属人士集会,均采用客语发言。”[11]

语言关系

以客家语为载体的流行音乐、微电影随着客家人保护母语意识的提高,已有所发展。由于台湾地区在保护客语方面最为用心,以客语流行音乐为代表的客语流行文化,也以台湾最为显著。

台湾金曲奖设有针对客语流行音乐的奖项,鼓励和肯定客语流行文化。2014年,客语流行音乐进入华语金曲榜,对客语音乐的发展起到了推动作用。

与古汉语

与兄弟语言

客语继承了较多古汉语的特性,如完整的入声韵尾[-p]、[-t]、[-k]。一般认为,客语和后期中古汉语(唐宋二代为准)之间的承袭关系较为明显。用客语朗诵中古汉语的作品,如唐诗、宋词,韵律方面比官话、普通话要吻合得多。

客语继承了较多古汉语的特性,如完整的入声韵尾[-p]、[-t]、[-k]。一般认为,客语和后期中古汉语(唐宋二代为准)之间的承袭关系较为明显。用客语朗诵中古汉语的作品,如唐诗、宋词,韵律方面比官话、普通话要吻合得多。

粤语同样保留有中古汉语的入声IPA[-p]、[-t]、[-k]。比较起来,则是客语比粤语更趋古老、更接近中古汉语。试以声母为例,疑母为IPA[ŋ-]即(ng-)的字在官话完全消失,客语保留了疑母字,最明显例子是“鱼”,无论普通话或粤语都丢失疑母[ŋ-]而读(yu)(IPA[jy]),但是客语仍然读[ŋi](或标记为[ȵi])。在粤语则因为不分疑母和喻母、难以判断是否古音。又如非母[f-]在唐末之前并未出现,即所谓“古无轻唇音”,客语大部分有[f-]音,为数甚多。个别例外如“饭”,无论粤语或普通话同读[fan],但客语则读[pʰan],可见客语仍然保留了少量“古无轻唇音”的状态,芳母[pʰ-]仍极少分化出非母[f-]。

进一步比较——

“吠”字:客语[pʰui]、[pʰou],日本吴音[bai],日本汉音[hai],闽南语的潮州话[pui],闽东语的福州话[pui]、[hie],吴语的温州话及上海话为[vi],粤语广州话[fai],北京话、南京话及兰州话[fei]。

“肥”字:客语[pʰui]、[pʰi],日本吴音[bi],日本汉音[hi],潮州话及福州话[pui],吴语的上海话文读[vi],白读[bi],粤语广州话[fei],北京话、南京话及兰州话[fei]。

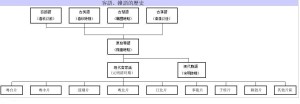

学界分类

由于 客赣历史关系图客语主要分布在中国南方地区,因此与兄弟语言之间有着较多的相互影响。

客赣历史关系图客语主要分布在中国南方地区,因此与兄弟语言之间有着较多的相互影响。

在音韵方面,赣语与客语是最为接近的。一般认为,在(古代)客语的形成和发展中,客、赣两者有着发生学的关系。这就导致现代客语和现代赣语在发音特点上有较大的接近。

在词汇方面,闽语在底层词汇上和客语接近(血缘关系),如:朘、膣屄、汝、毋等。粤语、赣语也与客语有大量同源词。此外,由于客家地区与粤语区、官话区等接壤,客语与这些方言在词汇上有不少的共通之处。

以下各地区方言相似度表:

| 北京(%) | 济南(%) | 西安(%) | 汉口(%) | 成都(%) | 扬州(%) | |

| 太原 | 60.8 | 60.7 | 61.4 | 58.2 | 61.6 | 63.1 |

| 苏州 | 49.9 | 51.1 | 54.8 | 54.9 | 54.5 | 60.8 |

| 温州 | 39.4 | 42.8 | 44.1 | 42.2 | 44.1 | 40.7 |

| 长沙 | 60.9 | 55.6 | 59.3 | 67.6 | 66 | 52.9 |

| 双峰 | 49 | 48.1 | 48.8 | 53 | 50.6 | 45.9 |

| 南昌 | 58.2 | 49.8 | 53.3 | 60.2 | 61.8 | 54.3 |

| 厦门 | 48 | 43.9 | 47.1 | 50.7 | 47.7 | 45.9 |

| 潮州 | 44.3 | 41.5 | 46.5 | 46.8 | 49.9 | 47.5 |

| 梅县 | 52.8 | 46.5 | 47 | 56.2 | 57.2 | 50.2 |

| 广州 | 47.5 | 45.4 | 45.5 | 47 | 45.4 | 46.7 |

同时,与闽南话受古越族语言影响之情况相同,客家地区在客家人到来之前往往有一定的少数民族存在,这些少数民族的语言(用词)也影响了客语。

大陆

| 北京(%) | 济南(%) | 西安(%) | 汉口(%) | 成都(%) | 扬州(%) | |

| 太原 | 60.8 | 60.7 | 61.4 | 58.2 | 61.6 | 63.1 |

| 苏州 | 49.9 | 51.1 | 54.8 | 54.9 | 54.5 | 60.8 |

| 温州 | 39.4 | 42.8 | 44.1 | 42.2 | 44.1 | 40.7 |

| 长沙 | 60.9 | 55.6 | 59.3 | 67.6 | 66 | 52.9 |

| 双峰 | 49 | 48.1 | 48.8 | 53 | 50.6 | 45.9 |

| 南昌 | 58.2 | 49.8 | 53.3 | 60.2 | 61.8 | 54.3 |

| 厦门 | 48 | 43.9 | 47.1 | 50.7 | 47.7 | 45.9 |

| 潮州 | 44.3 | 41.5 | 46.5 | 46.8 | 49.9 | 47.5 |

| 梅县 | 52.8 | 46.5 | 47 | 56.2 | 57.2 | 50.2 |

| 广州 | 47.5 | 45.4 | 45.5 | 47 | 45.4 | 46.7 |

台湾

方言介绍

大陆方面,客语按照中国社科院和澳大利 旧版客语分布地图亚人文科学院合编的中国语言地图集分类,其中,台湾客语则被笼统归为粤台片。根据大陆的分类,客语大体上可以分为两大类型,即北片(岭北客家音系)、南片(岭南客家音系)。北片客语差异不小,又细分为宁龙片、于桂片、铜鼓片、汀州片;南片一般分为粤台片、粤中片、潮漳片、粤北片,总八大片。

旧版客语分布地图亚人文科学院合编的中国语言地图集分类,其中,台湾客语则被笼统归为粤台片。根据大陆的分类,客语大体上可以分为两大类型,即北片(岭北客家音系)、南片(岭南客家音系)。北片客语差异不小,又细分为宁龙片、于桂片、铜鼓片、汀州片;南片一般分为粤台片、粤中片、潮漳片、粤北片,总八大片。

过去的分法(如右图所示),潮漳片没有定名,粤中片则被细分为粤中片和惠州片;现经过重新调整,仍为八片。

- 南片

南片主要包括广东、广西、福建东南部、台湾的客语,香港、澳门和海外的客语也属南片。词汇上与北片差异大,土语词汇多且词汇内部一致性较高,入声保留较为完整。总体而言南片面貌比北片古老。

- 粤台片

粤台片是主流客语的代表,主要分布于梅州、河源、惠州东部一些县。台湾客语也多数也属粤台片。另外,粤西、桂南、海南等地的客语(涯话、新民话等)也从属于这一片,可以称之为“涯话小片”。四川、重庆的客家人也大多从粤东地区迁过去,原本也和粤台片相差不大,随着时间的推移,这些地方客语也受到日益受到四川话的影响。

二、粤中片

粤中片涉及珠江支流东江流域中上游地区的一系列土语,主要分布于河源和惠州部分地区,民间也称水源音。

特别注意的是,惠州话(惠城话)原单独分为“惠州片”。事实上,惠州话与水源音的联系相当密切。

三、潮漳片

潮漳片主要分布在与闽南语(包括潮州话)接壤的客家地区,如漳州、潮汕、海陆丰等地区。其中潮汕小片包括,丰顺、揭东、揭西等地的客语,属“半山客”,特点:词汇受到潮州话的影响,具有与官话的跷舌音不同的轻微卷舌音,平声调接近官话。潮汕小包片以丰顺汤坑话为代表;在泰国,不少华裔说这种客语。另外,海陆小片是指以陆河话、台湾海陆腔为代表的海陆丰客语。

四、粤北片

粤北片主要分布于韶关。

- 北片

北片主要包括江西、闽西等地的客语。北部大片词汇受赣语、官话、闽北语影响,与南部大片词汇差异较大。各地入声韵尾保留完整程度不一。根据北片特点,又细分为宁龙片、于桂片、铜鼓片、汀北片。

五、汀州片

原来的划分中,原汀州府地区客语比较笼统地划为“汀州片”。但由于南部的上杭、武平、永定等三县口音较为接近梅县话、惠阳话等,可归为“粤台片”。而汀北片主要分布在原汀州地区的北部,包括长汀、连城、宁化、清流、明溪等五县。

六、宁龙片

宁龙片的宁,指的是江西的宁都县;龙,指的是江西的龙南县;宁龙片则分布在宁都到龙南一带,包括宁都、兴国、石城、瑞金、会昌、安远、龙南、定南、全南、寻乌等地。该片主要有宁石口音和三南口音。

七、于桂片

于桂片的于,指的是江西的于都县;桂,指的是湖南的桂东县;于桂片则分布在于都到桂东一带,包括于都、赣县、上犹、大余、汝城、桂东等地。该片主要有老客口音。

八、铜鼓片

铜鼓片主要分布在赣西北的铜鼓县、修水县等以及湖南的浏阳市等地区。

注:

- 香港的新界客语属客语粤台片新惠小片,与广东深圳、惠阳、惠东的客语高度接近,与其它主流客语都可以互通。约从1960年代开始,在广东的客家地区有大批人员移居香港,他们带来了广东本地的客语。大多数移民的客语和新界客语可以互通。

- 海外客语以粤台片为主,还有少量潮漳片。由于梅县客家人曾于18世纪在加里曼丹岛西南端的坤甸建立华人国家兰芳共和国,因此今隶属印尼的该地有一种坤甸式的客语,它跟大陆的客语几乎不同,坤式客语内夹杂很多印尼语和当地土话,可以独立分为一类,可认为是客语海外片的一支。

语音代表

由于种种原因,台湾对客语的分类局限于台湾省地区。下面是详细的分类列表(依清代移民至台湾的客家人之语腔及籍贯划分):

| 名称 | 起源地区 | 台湾分布地区 |

| 四县腔 | 广东省梅州市的梅县及附近的五华县、兴宁县、镇平县、平远县等四县 | 桃园县中坜市平镇市龙潭乡、杨梅市、苗栗县以及南部六堆(位于高雄、屏东)地区 |

| 海陆腔 | 广东省惠州府的海丰县、陆丰县 | 桃园县杨梅市富冈、新屋乡、观音乡及新竹县以及花莲县的凤林镇、吉安乡、寿丰乡、新城乡、玉里镇、瑞穗乡部分地区 |

| 大埔腔 | 广东省梅州市的大埔县 | 台中县的东势镇、石冈乡、新社乡 |

| 饶平腔 | 广东省潮州府的饶平县、惠来县、普宁县、揭阳县、海阳县、潮阳县 | 苗栗县卓兰镇、彰化县员林镇、永靖乡、田尾乡和新竹县 |

| 诏安腔 | 福建省漳州府的诏安县、南靖县、平和县、云霄县 | 云林县仑背乡、二仑乡、西螺镇及台中市西屯区、北屯区部分地区、南投县中寮乡部分地区、宜兰县部分地区、桃园县八德市、大溪镇、龙潭乡一带 |

| 汀州腔 | 福建省汀州府长汀县,其次也有来自长汀县周边的连城、清流、宁化 | 云林县仑背乡、西螺镇及桃园八德市、大溪镇为主 |

| 永定腔 | 福建省汀州府永定县、武平县 | 台北县三芝、石门乡 |

忽视及争议

| 名称 | 起源地区 | 台湾分布地区 |

| 四县腔 | 广东省梅州市的梅县及附近的五华县、兴宁县、镇平县、平远县等四县 | 桃园县中坜市平镇市龙潭乡、杨梅市、苗栗县以及南部六堆(位于高雄、屏东)地区 |

| 海陆腔 | 广东省惠州府的海丰县、陆丰县 | 桃园县杨梅市富冈、新屋乡、观音乡及新竹县以及花莲县的凤林镇、吉安乡、寿丰乡、新城乡、玉里镇、瑞穗乡部分地区 |

| 大埔腔 | 广东省梅州市的大埔县 | 台中县的东势镇、石冈乡、新社乡 |

| 饶平腔 | 广东省潮州府的饶平县、惠来县、普宁县、揭阳县、海阳县、潮阳县 | 苗栗县卓兰镇、彰化县员林镇、永靖乡、田尾乡和新竹县 |

| 诏安腔 | 福建省漳州府的诏安县、南靖县、平和县、云霄县 | 云林县仑背乡、二仑乡、西螺镇及台中市西屯区、北屯区部分地区、南投县中寮乡部分地区、宜兰县部分地区、桃园县八德市、大溪镇、龙潭乡一带 |

| 汀州腔 | 福建省汀州府长汀县,其次也有来自长汀县周边的连城、清流、宁化 | 云林县仑背乡、西螺镇及桃园八德市、大溪镇为主 |

| 永定腔 | 福建省汀州府永定县、武平县 | 台北县三芝、石门乡 |

语言特点

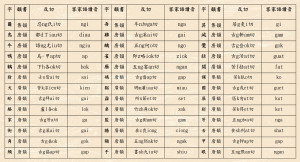

声韵

语言学家一般把广东梅县话作为客语的典型代表,中国国际广播电台的客语节目,通常采用它播音;在台湾以四县话(即四县腔)为典型代表,大众运输之客语广播多从之。但是并不存在一个公认的标准口音。民间对梅县话作为标准音缺乏认同,多数使用非梅县口音的客家人都不会说梅县话,甚至跟说梅县话的人交流时还存在一定的沟通障碍,但差异较小。

假如以梅县话为参考对象,客语内部存在与之相似较大的口音,也存在与之差异较大的口音。粗略来算,包括梅县话、惠阳话、四县话等在内的75%的客语可以共通(即相似度较大)。这75%的客语也称为主流客语。简单来说,主流客语是指粤台片口音及由粤台片发展而来的受其他客语分支(如铜鼓片客语、宁龙片南片、原汀州片南片、四川土广东话、粤西-桂南涯话等);而古汀州北部口音(原汀州片北片)、赣南老客话(于桂片)、东江水源音等则因与粤台片有较大差异,不在“主流客语”之中(但主流客语所拥有的语言学规律,这些客语通常也拥有)。

词汇

客家话有些地方的客家语并不被自称或他称“客家话”。

客家话有些地方的客家语并不被自称或他称“客家话”。

举例:粤西-桂南一带客语一般称为涯话、新民话,在广西有些地方还称为“麼个话”;东江地区的水源音,虽冠以“本地话”称谓(在梅州、河源、惠州、深圳、韶关等地,客语也是当地的本地话),但是从学界主流观点来看也属于客语;四川、重庆一带,有称“土广东话”的,此外在湖南、云南、贵州、陕西、浙江等地的客语亦然。

这些客语方言有些因为被其他语言包围,曾一度被学者忽视,相关调查较少;有些因为处理过渡地带,归属有争议,但主流观点认为属于客语。

语法

各地客语地方特色很强,环绕梅县的有平远、大埔、蕉岭、兴宁、五华、丰顺等县,几乎每个县的客家语都有其各自特色。举例说:兴宁话并没有以[-m]或[-p]声结尾的字,而是把它们溶入了[-n]及[-t]音里。再举例,远离梅县的香港口音,中元音[-u-]已经消失了。因此,以“光”为例,梅县读作[kuɔŋ44],香港的客家人会把它读成[kɔŋ33],与邻近的深圳的客家人的口音相近。

在不同的客语方言里,声调也有所不同。绝大多数的客语都具有入声,共有6~7个声调。在长汀城关话里,入声消失了;水源音等方言则保留了早期客语去声分阴阳的声调特点,而共有七个声调。台湾的海陆客家人迁自海丰与陆丰。海陆腔有汉语难找的后齿龈音龈音([ʃ],[ʒ],[tʃ])。而台湾的另外一种主流客语四县腔,则是来自嘉应州的蕉岭、平远、兴宁和梅县四个县的腔口。

古音特征

- 声母

一、古浊塞音和塞擦音(并、定、群、从、澄、崇)声母字,不论平仄,大都变为送气清声母。

例如“别、辨”的声母是p[pʰ],“地、敌”的声母是t[tʰ],“旧、件”的声母是k[kʰ],“昨、捷、浊、住、助”的声母是c[ʦʰ]。

二、古晓、匣母的合口字声母,多变读为f[f]。

例如“灰、辉、怀、谎、花、虎、婚、回、呼”的声母是f[f]。

三、部分古非、敷、奉母字,口语中念重唇音声母b[p]、p[pʰ],保留了“古无轻唇”这一上古语音的特点。

例如“飞、斧、肥、吠、浮、符”。

四、古见组声母细音今读大都保持舌根音g[k]、k[kʰ]、h[h]。

例如“基、记、九”的声母是[k],“欺、谦、求”的声母是[kʰ],“希、喜”的声母是[h]。

五、大都有唇齿浊擦音声母v[v]。它来源于古微、影、云母和少数匣母的合口韵字。

例如:“物、务、碗、蛙、威、屋、湾、窝、王、往、话、黄、皇、还”。此外,古喻母合口三等字闽西客语也有念[v]声母的,例如:“云、域、疫”。

六、古知、照精组声母在客语内部的分化情况比较复杂。例如:

- 广东多数地区,这三组声母合流,念z[ʦ]、c[ʦʰ]、s[s];部分地区知、照(章)组声母念d[t]、z[ʦ]、c[ʦʰ]。照(庄)组、精组声母念[ʦ]、[ʦʰ]、[s]。例如:古晓、匣三四等字和个别溪母字,在兴宁话中念[h]声母。例如:晓[hiau],希[hi]、虚[hi]、休[hu],气[hi]、器[hi]、弃[hi];以母字和不少影、云母字念y([j]或[i])声母,例如:羊[iɔŋ]、样[iɔŋ]、盐[iam]、医[ji]、衣[ji]、音[jim]、英[jin]、约[iɔk]、援[ian]、圆[ian]、员[ian]、袁[ian]、怨[ian]、远[ian]、院[ian]。

- 广西陆川(南部乌石话除外)、贺县、贵县客语大体上古精、照(庄)组声母念z[ʦ]、c[ʦʰ]、s[s],知、照(章)组声母念d[t]、z[ʦ]、c[ʦʰ]。例如:津[ʦin]、珍[ʦin]、侵[ʦim]、深[ʦʰəm]、旬[sun]、绳[sun]。

- 古知组一部分字的声母闽西(汀北片)念[ʦ]、[ʦʰ],例如:知[ʦi]、猪[ʦu]、竹[ʦʰu]、珍[ʦʰen]、张[ʦaŋ]、中[ʦɔŋ]、池[ʦʰi]、超[ʦʰau]、抽[ʦʰiu]。古章组一部分字的声母闽西念[ʦ]、[ʦʰ]、[s]。例如:纸[ʦi]、诸[ʦu]、真[ʦen]、春[ʦʰun]、昌[ʦʰɔŋ]、蛇[sa]、书[su]。

- 台湾省的美浓客家语知、照、精组合流。例如:灾、斋、猪、章的声母是[ʦ];猜、差、丑、昌的声母是[ʦʰ];三、沙、书的声母是[s]。桃园客语古精组和照(庄)组字的声母念[ʦʰ]、[ʦʰ]、[s]。例如:精、庄、从、初、心、生;知组和照(章)组字的声母念[ʦ]、[ʦʰ]、[s]。例如猪、章、丑、昌、船、书。

- 四川华阳凉水井客语古知、照、精组字的声母大都念[ʦ]、[ʦʰ]、[s];但有部分精组字的声母念[ʨʰ],例如:亲、戚、祭、枪、尽、刺。

七、鼻音声母比较丰富。不少地区除有[m]、[n]、[ŋ]声母外,还有[ȵ]声母。[ȵ]声母出现在古疑、泥(娘)母三四等细音字和部分日母字中。

例如:语、宜、人、牛、年、迎、日、眼、娘。

八、古来母字大都念[l]声母,但古来母齐齿呼的小部分字的声母闽西长汀客语白读念[t],这是很特殊的。

例如:李[ti]、六[tiu]、笠[ti]、鳞[teŋ]、卵[tɔŋ]、聋[tɔŋ]、力[ti]、两[tiɔŋ]、林[teŋ]、刘[tiu]。

- 韵母

- 绝大部分地区客语方言没有撮口呼韵母,撮口呼与齐齿呼混读。例如:鱼、语。

- 以au[au]或o[ɔ]为主要元音的韵母较多。例如:好、高、老、脑。

- 古流开一厚、侯韵和开三尤韵字多数地区读êu[ɛu]韵,一部分地区读iu[iu]韵,个别地区读ou[əu]韵。例如:厚、休等。

- 古鼻音韵尾[-m]、[-n]、[-ŋ]和塞音韵尾[-p]、[-t]、[-k]在客语方言中不同程度保留下来,其中广东和广西、台湾等地保留得比较完整。例如:兴宁话只保留[-n]、[-m]、[-t]、[-k]韵尾,例如:团[tʰɔn]、甘[kam]、鸽[kak]、夺[tʰɔt];四川华阳凉水井只保留[-n]、[-ŋ]、[-k]韵尾,例如:饭[fan]、放[fɔŋ]、夹[kiak]、笔[pik]、木[muk];闽西长汀话等(汀北片)只保留[-ŋ]韵尾,例如:甘[kaŋ]、团[tʰɔŋ]、半[paŋ]、横[vaŋ]、鸽[kɔ]、别[pʰie]、白[pʰa]。

- 声调

多数地区是6个声调,少数地区有5个或7个声调。

闽西长汀话,连城,清流都没有入声,剩下平声分阴阳,去声分阴阳,上声自成调共5个调。粤东客家语平声入声分阴阳,上去不分阴阳,共6个声调;闽西客家语的永定话,上杭话保留阴入阳入两个声调,也是6个声调。水源音及海陆腔(包含大陆和台湾两地)去声分阴阳,共7个声调。

分布情况

以梅县话为例:

- 古词语的沿用。日常口语中普遍使用的古词语有索(绳子)、禾(稻子)、乌(黑)、面(脸)、食(吃)、颈(脖子)、饥(饿)、朝(早晨)、昼(中午)、行(走)、沸(沸腾)等。有一部分是客语独自保留的古词语。例如:噍[ʦiau](咀嚼),挼[nɔ](两手相切摩),[puk](食物发霉时表面长出来的一层白色的霉菌),[sɛu](馊),薮[tɛu](窝),荷[kai](肩挑),晡[pu](下午或傍晚),拗[au](折),[tsi](瘦小),恼[nau](恨;不喜欢),“圈‘[kʰian](牛鼻中环)等。

- 方言词语的创新。由于方言区独特的自然环境、历史状况、风俗习惯、土特产以及不同的造词习惯形成了一大批方言词语,例如:雪枝(冰棍)、粄(一种用米粉制成的糕)、粕丸[pak jian](一种肉丸子)、打醮(一种迷信活动)、擂茶(一种饮料)等。

- 借用其他方言或外语词语。有些借自粤语,例如:啱(刚刚、合得来)、靓(漂亮、美好)、呖(聪明、能干)等;有些借自英语,例如:恤衫的恤(shirt衬衣)、波珠中的波(ball球),唛(mark商标、标志);有些借自马来语,例如:接吻叫针[ʦim](zim);在外国传入的物品名称上加“番”、“洋”、“红毛”、“荷兰”等,例如:番背(外国)、番片(国外)、番枧(肥皂)、洋遮(伞)、红毛泥(水泥)、荷兰豆(一种扁而薄,连豆荚一齐吃的豆类)等。

- 词汇意义的差异。有些词语与普通话同义异形,例如:叫(哭)、面(脸)、热头(太阳)、火蛇(闪电)、心舅(媳妇)等;有些词语与普通话同形异义,例如:古典(故事)、打靶(枪毙);有些词语与普通话词形相同,但意义范围不同,例如:“唇”,普通话指人或某些动物口周围的肌肉,客语还兼指器物的口和边缘,如:锅唇、桌唇;“米”,普通话一般指稻米和去掉壳或皮以后的种子,如:糯米、花生米、高粱米,客语只指稻米,等等;有些词语与普通话词形相同而词义互相交叉,例如:“光”、“亮”、“明”,在客语和普通话中都是同义词,都有相同的用法,如:火光、光芒、亮晶晶、亮相、明亮、明了,但客语用“光”的地方,普通话则往往用“亮”或“明”,如月光(月亮)、灯太光(灯太亮),又如“细”和“小”,“夜”和“晚”,“日”和“天”,“破”和“烂”等词都有词义交叉和用法不同的区别。

- 语法意义的差异(即词的语法功能)。客语的一部分词在语法意义上与普通话不同,例如:“鼻”,除作名词鼻涕外,还作动词“闻”、“嗅”;“爱”,除作动词喜爱外,还作助动词“要”;“烧”,除作动词燃烧外,还可作形容词“暖和”和名词“柴火”。

- 构词的差异。主要表现在词素次序、重叠式、附加式和单复音词等方面。有些并列式和偏正式合成词的词素次序与普通话不同,例如:紧要(要紧)、闹热(热闹)、牛公(公牛)、人客(客人),等等。在词的重叠方式方面,单音名词、量词可重叠的范围比普通话大,重叠后有“每一”的意思,例如:碗碗(每一碗),枪枪(每一枪),铲铲(每一铲)。客语的单音动词和形容词一般都不能单独重叠,如需重叠,后面一定要加后缀-ê,IPA[-ɛ],如“细细ê”(小小的),ê起弱化作用。但台湾客语的单音形容词可以重叠,重叠后起加强作用,例如:乱乱(蓬乱的)、憨憨(很傻);台湾客语有一些形容词甚至可以用三叠的方式表示最高级,例如:光光光(非常亮),苦苦苦(非常苦),热热热(非常热)。客语有一种比较特殊的“XAA”重叠式,它的构词能力很强,每个中心词后的重叠嵌音均不同,而且一定要加后缀-ê,表示程度加深,例如:红邹邹ê(红艳艳的)、肥肥ê(胖墩墩的)。在附加式方面,客语常用的前缀有“亚”(或“阿”)、“老”,后缀有“ê[ɛ](子)”、“头”、“公”、“嫲”、“牯”、“哥”、“兜”(等),中缀有“晡”,如:亚爸(爸爸)、阿姐(姐姐),老妹(妹妹)、老公(丈夫),遮ê(伞),日晨头、下昼头、石头,鸡公、鸭公、手指公、脚指公、虾公,亚陈、亚娣、亚三、老张、牛牯、羊牯、蛇哥、鹩哥、涯兜(我们)、汝兜(你们)、佢兜(他们),今晡日(今天)、秋晡日(昨天)、夜晡头(晚上)等。在单音词和复音词的比例方面:客家语的单音词比普通话多。普通话有些复音词在客家语是单音词,例如:兴(高兴)、识(认识)、皮(皮肤)、桌(桌子)等。

拼音文字

以梅县话为例:

一、人称代词的领属格可以通过变韵调和加“嘅”的方法表示,例如:“你的”表示为([ȵa13])或“汝嘅(个)”。

二、有特殊的疑问代词,例如:脉个(什么)、脉人(谁)。

三、有特殊的名词和量词、动词和量词的配搭关系。例如:条鱼好大。

四、双宾语的位置比较灵活:间接宾语既可以放在直接宾语之前,也可以放在直接宾语之后。谓语可以重复,分别加在直接宾语和间接宾语之前。例如:

- 涯分佢一件衫。(我给他一件衣服。)

- 涯分一件衫佢。(我给他一件衣服。)

- 涯将一件衫分佢。(我给他一件衣服。)

(注:分在上面例子中念bun1[pun44])

五、比较句的格式是甲—比—乙—过—形容词。例如:牛比猪过大(牛比猪大)。

六、动词各种体的表示方法:

- 动词前加“正[tsaŋ53]”,表示动作刚开始,如涯正食饭(我刚吃饭)。

- 动词后加“等[tɛn31]”,表示动作正在进行或持续进行,如:涯吃等饭(我正在吃饭),你手ê拿等脉个(你手里拿着什么)。

- 动词后加“ê[ɛ]”(矣)或“过ê([ɛ])”,表示动作已完成,如:涯食矣(我吃过了)。

- 动词后加“忒[tɛt1]”或“讫”,表示过去完成,如:佢一个月就食讫四十斤米(他一个月就吃掉了四十斤米)。

- 动词前加“吂”表示动作未开始,如:涯吂食饭(我还没有吃饭)。

- 动词后加“转”,表示动作回复,如:汝着转汝嘅棉袄去(你再穿回你的棉衣)。

- 动词后加“下子”表示试一试,如:看下子(看一看)、听下子(听一听)。

七、通过变调表示近指和远指。例如:

- ['kɛ ɛ](这里) [kɛ 'ɛ](那里)(这里,'表示重音,下同)

- ['kɛ]边(这边) [kɛ]'边(那边)

八、处置式只用介词“将”而不用“把”,例如:汝将桌搬转来(你把桌子搬回来),涯将碗打烂ê(我把碗打破了)。

九、有些词在句中的词序不同,例如梅县话的范围副词“添”相当于普通话的“再”,但两者在句中的位置不同,前者放在谓语后面或句末,后者放在谓语之前。例如:听一摆音乐添(再听一次音乐),影张像添(再照一张像片)。作副词用的“多”和“少”放在动词的后面,如:拿多丢ê(多拿一点),用少丢ê(少用一些)。梅县话的“倒”相当于普通话“做得到”的“到”,但两者在句中的位置不同,如:学得ê多知识倒(学得到很多知识)。梅县话的“去”和“来”放在宾语之前。例如:涯阿姆去桂林(我母亲到桂林去),阿姐冇来工厂(姐姐没有到工厂来)。有时这类句子的“去……来”要配合使用,如:汝去哪ê来(你上哪儿去了)?

十、形容程度深浅的表达方式不同。例如:形容词单用,表示一般程度,形容词重叠,后加“ê[ɛ]”,(受前一音节的影响,ê起同部位的音变),表示程度弱化。如:酸酸nê(酸酸的),形容词前加“[kuat5]”,表示程度强化,相当于“很”。如:[kuat5]酸(很酸);形容词前加“唔知几”、后加“ê[ɛ]”,表示最高程度,相当于“非常”,如:毋知几酸nê(非常酸);形容词前加“忒”表示程度过于,相当于“太”,如:忒酸(太酸)。

综述

- 古音系统问题

有学者认为客语的纽韵与古代汉语有一定的共同点和一定的对应规律的,譬如说声母,客语无全浊声母[b]、[d]、[g]、[z]、[dz],只有塞擦音[ʦ]、[ʦʰ]、和擦音[s];在三十六字母中属精、清、心声母,无舌上音[ʈ]、[ʈʰ]、[ɖ]、[ɳ],因此客语说“知”为“低”(IPA[ti],客拼(di)),说“知道”为“抵得”[ti tɛt]等等都是属于上古语音。清代音学大师钱大昕《十驾斋养新录》提到的“古无舌头舌上之分”“求之古音,则与端、透、定无异”,这话的意思是说,等韵三十六字母的舌上音“知、彻、澄”在上古音里,都是读“端、透、定”即今人发“zh”、“ch”、“sh”的舌后音声母的字,在上古时有一部分读为舌尖母“d”或“t”的音,客语正符合这个规律。钱氏又说“古无轻唇音”,认为“凡轻唇之音,古读皆为重唇”“凡今人所谓轻唇者,汉魏以前,皆读重唇”,这话的意思是说,凡后代发轻唇[f][v]声母的字,在上古音里都读为重唇音或[p]或[m],证之于客语,如说“飞”为“卑”,说“负”为“辈”,说“分”为“奔”,说“粪”为“笨”,说“斧”为“补”,说“无”为“磨”等等,这就是现代客语还保存下来的上古语音。

章太炎先生在《国故论衡》中说:“古音有舌尖泥纽,其后支另,则舌上有娘纽,半舌半齿有日纽,于古皆泥纽也。”这话意思是说,今人读“r”声母的字,证之于客语,客人说“汝(ru)”为“你(ngi)IPA[ȵi]”,读“乳(ru)”为“能(nên)IPA[nɛn]”,读“挼(ruo)”为“挪(no)”等等,这些都说明客语没有“日纽”,日纽在古音系统里应属三十六字母的“泥纽”。

客语的韵母的保存了一部分古代韵部,如罗云《客方言·自序》所说“今考客音耕清韵婴声诸字,与真韵因字诸字无以别也;清韵之情、贞、成、盈、呈,与真之韵秦、真、臣、仁、陈,无以别也;青韵之轻、屏、萍、平,与真韵之亲音与清同;到臻韵这臻音与精同,就如顾(按:顾炎武)说非三百篇之正音,抑亦秦汉之古音矣。”这段话说明了客语韵母系统与古韵部有不少相同相通之处,所谓“非三百篇之正音,抑亦秦汉之古音”是合乎事实的。客语韵母具有入声韵尾[-p]、[-t]、[-k]和阳声韵尾[-m]、[-n]、[-ŋ]特点,与《广韵》系统相符,但韵尾[-ŋ]在[ɛ]、[i]之后变为[-n],韵尾[-k]在[ɛ]、[i]变为[-t],“痕”(IPA[hɛn])与“真”(IPA[ʦən])各别。

- 古语词的保留

客语保留了大量的古汉语词。著名音学大师章太炎先生对客家语言系统作一过番研究工作,撰述《岭外三州语》附在《新方言》后,选取了六十三条客语词语,用《文》、《尔雅》、《方言》、《礼记》、《毛诗》、《战国策》、《老子》等古代典籍加以印证,说明客语词源与客语所本,自志汉民族一派语言,早已如此。现举几条《岭外三州语》例叙说如下:

(1)《方言》说:“浑、肥”皆训盛,郭曰:“们、浑,肥、满也”,《邹阳传》言“壤”子,壤即满也,故今三州谓小子曰满子。按:今客语对最小之子(子女中最幼者)即呼“满子”,最小之女为“满女”。

(2)《夏宫》“缮人”注:“缮之言劲也,善也”。善、美同意。三州谓美曰劲,亦谓之产。《广雅》:“净,善也。”亦谓之产,郑公孙侨字子美,亦为产,明美、产同训矣。按:“劲”字客语读[kin]有美丽、漂亮之意;“净”,客语读[ʦiaŋ],一般写作“精”,称美而白净之意,用于指物,如说“瘦肉”为“净肉”(精肉)(注:一般意义下,净字读[ʦʰiaŋ]);产,客语读[ʦan],多指人(孩子)长得漂亮,也可指物(注:一般意义下,产字读[ʦʰan]或[san])。

(3)《说文》:“赞,白好也。”则旰切。三州谓人白好曰赞。按:赞,客语读[ʦan],很好的意思,对事物表示赞许,常说“异女赞”、“奇女赞”(蕉岭)。

(4)《说文》:“桄,充也”古旷切。《乐记》“号以立横,横以立武”《注》:“横,充也。谓气作充满也。”《释文》:“横,古旷切。”桄、横同字。三州谓廓大充满为桄,转入庚部。按“桄、横同字”,但今客语音读不同;从反切来看,古音是应读“桄”为[kuaŋ],但今客语中读“横”为[vaŋ],失去中古的牙音(舌根音)。今客语说袋子里装东西装得满满的为“桄桄鼓鼓”[kuaŋ kuaŋ ku ku]。章氏《岭外三州语》,可以证明客语形成的历史的悠久性,自诗书始,既具先民语言,然经时代的发展和先祖居地的变迁,与当今客语不完全吻合,这很符合语言发展的演变规律,所以客语的形成应该是与中华汉民共同语言并行而不悖。

(5)客语中还大量保留了“也”的后缀习惯,例如:

1、汝在哪也?--客拼:ngi2coi1nai4ya1?

2、汝又在嗰做物嘅也?--释义:你又在干什么啊(带点不耐烦)?

3、莫(毋好)恁也,好无?--释义:别这样了,好不?

4、快滴也,无日夜恁拖拖拉拉。--释义:快点啊,别总是这样拖拖拉拉。

5、亻厓仰(哪样)知也?--释义:我怎么知道呢?

此点更完好的体现了客语对古汉语的保留。

- 古音的继承与音变

客语为语言正宗的支派,故客语仍保存大量古代汉语特征,或有所演变。

如《诗经》第一人称“卬”字,与客语第一人称口语“亻厓”的本源书面语“我(吾)”是同源字。因为客语“亻厓”的读音纽韵归类属顽母[ŋ]、拜韵[ai],正好与《中原音韵》阳平声疑母[ŋ]、来韵[ai]相吻合。但“亻厓”的口语为[ŋa],开口呼,阳平声。“我”的客语读音属顽母[ŋ],在《广韵》系统里属牙音疑母[ŋ],韵部为上声第十二歌[ɔ],上古音属侯部[ɔ],因此,“我”的读音为[ŋɔ],正合乎现代客语的读音。但日常口语不说[ŋɔ],而是说[ŋa],作物主代词用,如说“我的书”[ŋa kɛ su]这里的,上古音属鱼部,《广韵》属麻韵《中原音韵》“家、麻”合韵,汪荣宝《论歌戈虞模古读》说:“唐宋以上,凡歌戈韵之字,皆读[a]音,不读[ɔ]音;魏晋以上,凡鱼虞模之字亦皆读[a]音,不读[u]音或[y]音也”“吾”字虽然在现代客语中不能归韵,但事实上是“我”字口语的另一种书写形式,如上述“吾”上古为鱼部,实际读音为[ŋ],“我”在段氏古音十七部,“吾”在十六部,合音最接近。可见,现今客语书面语中的“我”和“吾”在上古音里均应为[ŋa]。所以客语“亻厓”、“我”、“吾”三字是同一音义,分别为口语、书面语和物主义代词的三种不同书写形式和读音。而客语“我(吾)”([ŋa])是《诗·邶风》“人涉卬否”发生韵尾变化的结果,即“我(吾)”([ŋa])(阴声)带上鼻音韵尾则为“卬”([ŋaŋ])(阳声),失去鼻音韵尾则为“我(吾)”([ŋa]),这就是客语保存下来的古音。

又如“端”字,在古音系统里属端母[t],上古属元部[an]。客语“端”属癫母[t](不送气),韵部为还韵[an],合口呼[-u-]。可见“端”客音与音相一致。“端”即《诗经》中的“掇”字。《诗·周南·苤莒》:“薄言掇之”;掇“音[tuan],《广雅》:“掇,取也。”,“取”统言之为“拿”,“掇”[tuat]、“端”[tuan]为“阴阳对转”,“掇”即“端”。现今梅州地区客语凡“拿”指用“两手捧着”义常说“端”,如“端菜”、“端饭”、“端前来”等等,这又证明了现代客语中保存了上古的语音语义。

- 语法上的继承与发展

客语的构词特点与古汉语有相通之处,继承和发展了古代汉语。

(1)同义复词在古代汉语里早已出现,也不乏其例,据王念孙《读书杂志·史纪第四》“数让”条载:“《广韵》曰:`数,让、责也,数让边文,犹诛让连文,古人自有复语耳。”所说“连文”“复语”是同义词连用,即是同义复词,古已有之。客语中,同义复词的继承应用,也是比比皆是,如说“雨笃湿”(即“雨湿衣”),其实“笃”就是“湿”,“湿”也是“笃”,这是客语中保存下为的上古语音与构词特点,因“湿”是轻唇,“笃”是重唇,客语读“湿”在古音系统里则为“笃”,由此变可见古今客语演变之一斑。现代客语继承了古汉语同义词复全使用的规律,并保存在口语里;又如客语有“行嫁”一词,事实上“行”就是“嫁”,“嫁”也是“行”,是同义复词,这在古汉语中也能得到证明。《仪礼·丧服》郑玄注:“凡女行于大夫以上曰嫁,行于士人曰适人,”《高唐赋》:“赤帝女瑶姬,未行而亡。”这些句子中的“行”字都是“嫁”。现代客语中,说嫁出之人到男家说成是“行嫁”,正是继承了古代汉语这种说法特点同义复合的构词方式。

(2)动词重叠的构词方式,古汉语与客语无异中《古诗十九首》“行行重行行,与君生别离”句中“行行”是动词的重叠。表示事物的状态。客语中如说“目冒冒(客音[mau])”,“眼瞠瞠(客音[taŋ])”、“眼金金(客音[kim])”、“头眈眈(客音[tam])”等等构方词式,非常丰富。

拼音方案

客语较具影响力的地方,有中国的广东、江西、福建、广西、台湾、四川、浙江、湖南、海南等九个省区以及海外的东南亚、美洲、环印度洋地区等。人口情况如下:广东(2100万)、江西(900万)、福建(500万)、广西(500万)等,总人口在4000万以上,居世界第30位。

(此处指使用客语的人口,而非客家人口,有关客家人的总数,见“客家”或“客家人”词条。)

具体来说:中国大陆的福建、广东、江西三省交界处,是客语最为集中的区域,惯称客家大本营。“纯客县”是指使用客语的人口超过九成,且当地经济、文化主要为客家民系主导的县域,这样的县域,只存在于中国内地,而且只存在于客家大本营。

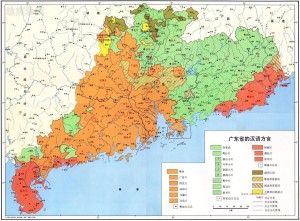

1、广东

纯客家市辖区、县级市、县:

梅州的梅江区、梅县区、蕉岭县、平远县、兴宁、大埔县、五华县;

广东汉语方言地图河源全境(源城区、和平县、连平县、龙川县、东源县、紫金县);

广东汉语方言地图河源全境(源城区、和平县、连平县、龙川县、东源县、紫金县);

惠州的惠阳区、惠东县、博罗县;

汕尾的陆河县;

韶关的新丰县、翁源县、仁化县、始兴县;

深圳的龙岗区、盐田区、坪山新区、龙华新区。

另,东莞的樟木头镇、台山的赤溪镇、中山的五桂山区是纯客家镇。

非纯客家县(市、区):

(除纯客家县(市、区)外,客家人口占优势的县(市、区)用“D”标示,如下)

深圳(D)的宝安区、福田区、罗湖区、南山区;

东莞的清溪镇(D)、凤岗镇(D);

惠州(D)的惠城区、龙门县;

梅州(D)的丰顺县(D);

韶关(D)的曲江区(D)、南雄(D)、乐昌(D)、乳源(D)、浈江区、武江区;

清远的英德(D)、连南、阳山(40%弱)、佛冈(1/3)、清城区、清新区、连州(约占22%)、连山;

广州的增城区、花都区(1/3)、从化区等;

揭阳的揭西县、普宁、揭东区(1/10)等;

汕尾的陆丰、海丰(20%弱)等;

潮州的饶平县等;

云浮的云安县(30%弱)、罗定等;

湛江的廉江等;

茂名的化州、信宜、电白区、高州(15%弱);

阳江的阳春(1/3强)、阳西县等;

肇庆的四会(40%弱)、广宁县(1/10弱)等;

江门的鹤山、台山等;

此外,在汕头的潮阳区和潮南区、珠海,佛山,中山,云浮的新兴、肇庆的高要等也有几千到几万数量不等的客家人口(此指有客家聚居村落的人口)。

2、福建

纯客家县市有:长汀、宁化、将乐、清流、明溪、连城、上杭、武平、永定。

非纯客家县市有:建宁、泰宁、崇安、光泽、邵武、顺昌、沙县、永安、三明、南靖、平和、诏安等。

3、江西

纯客家县市:赣县、南康、上犹、大余、崇义、安远、龙南、全南、定南、宁都、于都、兴国、瑞金、会昌、寻乌、石城等。

非纯客家县市:信丰、赣州章贡区、广昌、永丰、吉安、吉水、泰和、万安、遂川、井冈山、宁冈、永新、万载、宜丰、奉新、靖安、修水、武宁、萍乡、横峰、婺源和铜鼓等。

4、广西

合浦、防城、钦州、博白、浦北、陆川、灵山、宁明、崇左、扶绥、邕宁、玉林、横县、北流、容县、武鸣、贵港、宾阳、藤县、桂平、平南、武宣、马山、苍梧、梧州、来宾、象州、全秀、柳州、柳江、昭平、蒙山、鹿寨、宜山、贺州、钟山、柳城、环江、河池、荔浦、平乐、阳朔、罗城、融水、融安、三江、凤山等。

5、重庆市

巴县、涪陵、重庆、合江、合川。

6、四川

通江、达县、巴中、仪陇、广安、泸县、泸州、内江、富顺、隆昌、威远、资中、安岳、仁寿、简阳、成都、新津、双流、新都、温江、金堂、广汉、彭县、什邡、西昌、会理等。

7、贵州

遵义、榕江。

8、湖南

一般认为,湖南客家人口在广东、江西、福建、广西、四川之后,位居第六,湖南县域客家分布于岳阳市(平江县)、长沙市(浏阳市)、株洲市(炎陵县、醴陵市、攸县、茶陵县)、郴州市(安仁县、资兴市、桂东县、汝城县、宜章县、桂阳县、永兴县)、永州市(江华县30%、新田县、江永县)、岳阳市(临湘县)、衡阳市(耒阳市、常宁市)等16个县(市)。

9、海南

儋县(儋州)、澄迈、定安、临高、琼海、文昌、万宁、三亚等。

10、香港

主要分布在新界大埔、元朗、上水等乡镇。

11、台湾

主要分布在桃园县、新竹县、苖栗县、屏东县、高雄县、台东县等县[12]。

12、海外

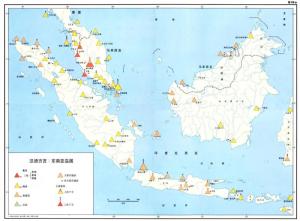

海外客家语分布(2)在海外,客家语主要流通于客家人聚居的社区。主要分布在东南亚国家、环印度洋的印度联邦、非洲、南印度洋岛国(毛里求斯等)、美洲地区等。

海外客家语分布(2)在海外,客家语主要流通于客家人聚居的社区。主要分布在东南亚国家、环印度洋的印度联邦、非洲、南印度洋岛国(毛里求斯等)、美洲地区等。

词条图册

求购

求购