- 上海外白渡桥

上海外白渡桥

名字由来

1987年外白渡桥关于桥名“外白渡桥”的来源至今仍存在着许多的争论,现今已知最早是由上海工部局在1873年对原先木桥的称呼。其中最为广泛认可的解释便是:“任何河流的上游称之为里,反而言之河流的下游则为外。”在学者薛理勇的《外滩的历史和建筑》一书中有如下的表述:在一些情况下,汉语的内部和外部,指的是距离某一点的远或近的程度。这种用法至今仍旧可见于上海的一些地方,而外白渡桥即属于此类。因此更靠近上游的便称为里白渡桥,而位于河口的,便自然而然的称作为外白渡桥。而之所以称之为白渡桥,是因为该桥建成后,凡是过河无需再支付过桥费,因此是“白”渡。[1]

1987年外白渡桥关于桥名“外白渡桥”的来源至今仍存在着许多的争论,现今已知最早是由上海工部局在1873年对原先木桥的称呼。其中最为广泛认可的解释便是:“任何河流的上游称之为里,反而言之河流的下游则为外。”在学者薛理勇的《外滩的历史和建筑》一书中有如下的表述:在一些情况下,汉语的内部和外部,指的是距离某一点的远或近的程度。这种用法至今仍旧可见于上海的一些地方,而外白渡桥即属于此类。因此更靠近上游的便称为里白渡桥,而位于河口的,便自然而然的称作为外白渡桥。而之所以称之为白渡桥,是因为该桥建成后,凡是过河无需再支付过桥费,因此是“白”渡。[1]

另一种说法是。白渡桥其名与唐代两位同年出生的大诗人刘禹锡、白居易有关。

据史料记载,刘、白向来交深,即使贬谪远离京都,仍不绝诗书往来,借以相互慰勉。唐长庆四年(824年)春,刘禹锡由夔州刺史调任和州刺史;夏,白居易由杭州刺史调任东都洛阳太子少傅。据传,白居易途中想看望故交刘禹锡,便乘车马到屯溪,经芜湖改乘船到和州天门山,再乘车马到渡口。当时,刘禹锡已等在南渡口迎接。老友相见,悲喜交加。他们先在南渡口环顾片刻,又同乘一叶扁舟渡到北渡口。下船后,白随口吟道:“和州涨水少桥横,难得使君过渡迎。”岂料刘已会意,乃接吟道:“今有圣人波上踏,来朝或可地虹生。”吟罢相对开怀大笑。白又道:“为黎民计,此处当架一座桥。”刘道:“平水季节能架木板浮桥也好。”那次,白居易着实在和州住了几日。后来刘禹锡为了志念,便将渡口命名为“白渡”。又两年后的唐宝历二年(826年)秋,刘禹锡罢任和州刺史调京都途经扬州时,正好白居易从东都也来扬州。两位老友首次同游扬州,推心置腹,肝胆相照,分外亲昵。刘不免又向白道歉:“可惜我只起个地名叫‘白渡’,架桥未成。不知何年能架成‘白渡桥’?”白安慰道:“将来总会生出一道‘地虹’来。”于是把酒尽兴,不知所醉。

白就席吟赠一诗曰:

为我引杯添酒饮,与君把筷击盘歌。

诗称国手徒为尔,命压人头不奈何。

举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎。

亦知合被才名折,二十三年折太多。

刘即酬答一首曰:

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂将杯酒长精神。

闻名中外的外白渡桥处于苏州河下游河口,濒临黄浦江,是旧上海的标志性建筑之一。如今,又有多少人知道它的风雨历史呢?

现今的外白渡桥,其实已经是第三代了。

历史沿革

第一代桥

第一代外白渡桥第一代外白渡桥建于1856年,名为“威尔斯桥”,是座木桥。它是由供职于怡和洋行的英国人威尔斯和宝顺洋行的韦韧、霍梅等20人(多为洋行经理或鸦片巨贩)凑资组起的“苏州河桥梁公司”(中国有史以来第一家以桥梁建造为主的公司)投资建造的。桥长137.25米,宽7.015米,中间设活动桥面,船只驶过时须起吊。

第一代外白渡桥第一代外白渡桥建于1856年,名为“威尔斯桥”,是座木桥。它是由供职于怡和洋行的英国人威尔斯和宝顺洋行的韦韧、霍梅等20人(多为洋行经理或鸦片巨贩)凑资组起的“苏州河桥梁公司”(中国有史以来第一家以桥梁建造为主的公司)投资建造的。桥长137.25米,宽7.015米,中间设活动桥面,船只驶过时须起吊。

第二代桥

因其毗邻外滩公园,当年的英国人叫它“花园桥”(Garden Bridge) ,并在桥头立铜质纪念碑刻字记载(1949年后铜碑被毁),而百姓则直呼为“外摆渡桥”。 从此,这里过桥不再付费。而威尔斯桥则由工部局拆除。这也是第二代桥——“外白渡桥”的由来。 后来数十年,民间口误,读音成“外白渡桥”,于是,约定俗成地沿袭下来。再后来,历史走到今天,这其中的“涵括”早已经不止是一座桥的名字。

第三代桥

到了光绪年间,木桥几经补修,已不能适应交通发展的需要。工部局决定另建新桥代替。筹建时曾有钢桥、木桥两

第三代外白渡桥

第三代外白渡桥

种设计图纸与预算方案供工部局参考。两种桥梁宽度相同,设计要求都能承受一级城市桥梁通常能够承受的载重。其中,木桥使用寿命20年,造价8.3万两,每年维修费用按造价的4%计算为3320两。钢桥使用寿命50年,造价20万两,每年维修费按造价的0.35%计算为700两。工部局工程师兼测绘师查尔斯·梅恩认为虽然钢桥先期投资较大,但外白渡桥位置重要,日常交通量大,又需铺设复线电车轨道,建造钢桥可以得到长久的好处。同时英商电车公司表示愿意为钢桥改建费用捐助3500英镑。通过对拟建中的钢桥、木桥不同造价及按照复利年利率6%计算50年后所获款项的比较,工部局选择了钢结构桥,并刊登广告征求。

新桥设计和承建招标书。在17份投标书中,最后由豪沃思·厄斯金公司(Howarth Erskine Ltd.)以1.7万英镑中标,并由英国达林顿市克利夫兰桥梁建筑公司制造钢件,威斯敏特市的帕利和比德公司代表工部局在英国监督加工制作。

光绪32年,打下第一根桩,第二年竣工。该桥上部结构为下承式简支铆接钢珩架,下部结构为木桩基础钢筋混凝土桥台和混凝土空心薄板桥墩,两孔跨经组合各52.12米,梁底标高5.75米,桥面铺设电车轨道。这就是第三代外白渡桥。新桥于光绪三十三年(1907年)交付使用,晚于法国艾菲尔铁塔十一年。桥宽60英尺(其中车道36英尺,人行道24英尺),长171英尺,为当时技术最新的钢铁结构。工业革命的成果,科学技术的发展,铁架桥梁兴起于18世纪的英国,钢架桥梁兴起于19世纪的美国。白渡桥是中国第一座全钢结构桥梁,由当时上海公共租界工部局主持修造,所有钢材料皆从英国进口,由英国工程技术人员完成整座桥梁的设计和架构。 类似的钢结构桥,在当时,除了上海,还有横跨天津海河的万国桥(今名解放桥),建于1902年,比外白渡桥的建成时间还要早5年,由天津法租界工部局主持修造,所以也叫“法国桥”。[2]

修葺方案

上海外白渡桥上海人的记忆中始终保留着这么一座桥———外白渡桥。在普通人眼中,外白渡桥始终外白渡桥硬朗,每天有近3万辆次的车从它身上驶过。人们对这一百年城市地标已渐渐熟视无睹。

上海外白渡桥上海人的记忆中始终保留着这么一座桥———外白渡桥。在普通人眼中,外白渡桥始终外白渡桥硬朗,每天有近3万辆次的车从它身上驶过。人们对这一百年城市地标已渐渐熟视无睹。

为配合外滩综合交通改造及地下通道施工,苏州河黄浦江交汇处的外白渡桥即将与上海市民作短暂告别,一股城市集体记忆开始泛起,对百年老桥的怀旧在2008年3月1日它被移走进行大修之前达到了顶点。

2008年4月,外白渡桥除桥墩以外部分被从原处拆下,并送往上海船厂进行大修,到2009年3月大桥以原貌回到原地。

想象假如真的没有了这座桥,就少了城市发展的见证,少了集体记忆的载体。此次外白渡桥的大修,提醒了人们,保护百年老桥屹立不倒,是城市的责任与使命。

设计方提醒大修

外白渡桥是一座全钢结构的桥梁,在普通人眼中,它始终坚硬,每天都有近3万辆次的车从它身上驶过。或许是城市面貌每天都有新的亮点出现,在此次大修之前,人们对这一百年城市地标已渐渐地有点熟视无睹,只是想当然认为它是城市交通的一个枢纽。但就在2007年年底,上海市政工程管理局收到了一封寄自英国工程设计公司的来信,信中说,外白渡桥的“桥梁设计使用年限为100年,现在已到期,请对该桥注意维修”,并“建议检修水下的木桩基础混凝土桥台和混凝土空心薄板桥墩”。当然,英国设计单位这样做的目的是为了免除桥梁发生意外后所需承担的法律责任,但也从另一方面反映出设计方专业严谨的态度。

发来此函的是英国霍华思·厄斯金公司,上海外白渡桥一百年前的设计与建造单位,其全部手工绘制的图纸,完成于1903年8月25日,中方存留的一套图纸共六卷,至今保留在上海城市建设档案馆。

设计者的郑重提醒,为市政设计施工的决策提供了有力的参考。“外白渡桥”铭牌边上一九零七年的字样提醒着,老桥已是百岁高龄。

修旧如旧延长50年

在上海城建档案馆内存有外白渡桥的设计建造图纸及历年大修图纸档案共计6卷。已经泛黄的正式设计图纸上标明,外白渡桥建造方为“上海特别市政委员会工部局”,图纸绘制日期是1903年8月25日。虽说是由手工绘制而成,但线条却是工工整整,每一数据都不差分毫。这就是老桥的“出生证明”与护身符,它是老桥如何做到“修旧如旧”的最权威依据。上海文物管理委员会地面文物处表示,老桥的修葺方案早前已上报国家文物局,并获得批复。按文物部门要求,苏州河历史最低水位以上的桥体将保持原貌。这是一套大胆而科学的维修保护方案。该方案在通道施工中提高文物保护的安全系数,并可保外白渡桥再使用50年。

在此以前,外白渡桥一天交通流量达3万辆次,而在此以后,外白渡桥将只对行人开放。到位的保护措施,最大限度地保证了老桥不会在我们的视野中消失。未来更将进行每10年一次的超声波探测,以确保桥体安康。

尽管在现代桥梁设计中,外白渡桥建造过程中所采用的铆接技术已经很少被使用。但是,大修时,还是会对所有铆钉逐一检测,对每一根超期服役的钢桁进行健康检查。受损部件将被更换,剥落的油漆将被除锈,并涂刷与原本色彩没有偏差的防水油漆。外白渡桥在2009年3月左右完成大修后恢复原位,桥的寿命将有望再延长50年以上。[3]

灯光系统

外白渡桥夜景2009年4月2日,上海外白渡桥“城市之光”灯光系统开始全面试灯。新的灯光系统采用全彩LED灯具,不仅可呈现出多种色彩,还大大降低了能耗。据悉,外白渡桥正式亮灯通车仪式将在4月10日举行。

外白渡桥夜景2009年4月2日,上海外白渡桥“城市之光”灯光系统开始全面试灯。新的灯光系统采用全彩LED灯具,不仅可呈现出多种色彩,还大大降低了能耗。据悉,外白渡桥正式亮灯通车仪式将在4月10日举行。

2008年4月6日上午,上海外白渡桥移桥工作正式开始,到12时10分许,外白渡桥南段桥面顶起,在原地转向,从苏州河开往黄浦江。至此,外白渡桥南段移桥工作一切顺利。由拖船将外白渡桥拖往上海船厂维修。

2009年2月25日上午,上海最著名的百年老桥外白渡桥的北跨桥体在历时10个月的搬移检修之后,“乘坐”驳船回归原位,以焕然一新的身姿,重新横跨在苏州河河口。获得“新生”的这座百年老桥,还能够使用50年至100年。

早上7时许,外白渡桥北跨桥体被装上驳船,于9时从民生路码头出发,运抵苏州河口,静候潮水涨起。中午11时左右,由两艘驳船运送,借涨潮之势,外白渡桥北跨桥被徐徐抬起,“挂脚”安全地越过了桥中墩,半截桥身随后慢慢下沉,与桥墩合二为一,到12时左右完成了复位。

外白渡桥的南段于26日移回原位,整个百年老桥将完整归来。复位后,外白渡桥桥面将重新铺设沥青,两侧人行道恢复木质桥面,工程人员还设计了名为“城市之光”的灯光系统。两跨多已就位在装修中,外白渡桥于4月恢复通车。

为保护老桥历史风貌,铆钉、油漆等作为外白渡桥的标志部分都被最大限度地“还原”。为了保持老桥上的镶嵌铆钉的特色工艺,修缮工程负责部门特地从国内找来专业技术单位,共更换铆钉6万多个。

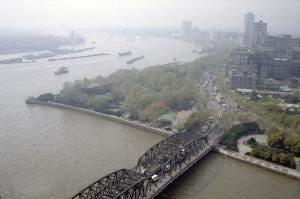

闻名中外的外白渡桥是旧上海的标志性建筑之一,处于苏州河下游河口,位于黄浦公园西侧,架在中山东一路、东大名路之间的苏州河河段上。外白渡桥为钢架结构下承式桥,是上海市区最大的一座钢铁桥。桥有二孔,共长106.7米,车行道宽11.2米,两侧人行道各宽3.6米,经多次改造,现载重为20吨。透过外白渡桥沉重的钢架结构,可以看到东方明珠的炫丽灯光,是上海市区连接沪北、沪东的重要通道,过桥人流量和车流量很高。现今的外白渡桥,其实已经是第三代了。

过去,苏州河近黄浦江的河口,一直靠摆渡过河。而且有好几个渡口,其中最靠河口的叫“外摆渡”。1856年,英国人韦尔斯在外摆渡的位置造了一座木桥,就叫“外摆渡桥”。这座桥对外国人免费,对中国人则要收费,结果引起上海人民的反对。1873年,工部局在上游方向离“外摆渡桥”几十米的地方也造了一座木桥,取名“公园桥”,供市民免费通行,所以市民又把它叫作“外白渡桥”。就在这一年,原来那座“外摆渡桥”卖给了工部局后,被拆了。1906年,为适应有轨电车的通行,工部局将“外白渡桥”拆掉建铁桥,并于1907年建成通车。

城市象征

上海因河而兴,通江贯海,外白渡桥是上海市区连接沪东的重要通道,也把老上海金融与外贸运输两大支柱产业贯通一气。

1937年上海沦陷,当时中国人过桥都要毕恭毕敬地向在桥头站岗的日本兵鞠躬,稍有不慎就会遭到毒打或罚跪,甚至被狗咬。而在桥的东南面,就是记载着“华人与狗不得入内”屈辱历史的黄浦公园。

研究上海历史的上海市档案馆馆员张姚俊告诉记者,直接发生在外白渡桥上的最大事件便是1915年上海镇守使郑汝成被刺案了。在上海市档案馆里可以找到的有关外白渡桥的照片中,有淞沪抗战期间大量难民从闸北潮水般向南通过外白渡桥的情景,也有人民解放军骑兵部队从外白渡桥进城的画面。

年逾百岁的外白渡桥默默承载着城市的荣辱,其交通功能已退居其次,如今的它乐当观景台,每天让中外游客架起相机,对着彼岸新楼拍照留念。在许多海外游子心中,外白渡桥的身影却已化成一缕抹不去的乡愁。[4]

艺术形象

文学

外白渡桥曾多次出现在文学作品中,例如:

茅盾1933年的作品《子夜》,开篇的时候便提到:“暮霭挟着薄雾笼罩了外白渡桥的高耸的钢架,电车驶过时,这钢架下横空架挂的电车线时时爆发出几朵碧绿的火花……”

2004年,以色列诗人培迪在诗中提到“穿过外白渡桥”

影剧

根据著名影评人威廉·阿诺德的说法:“在租界时期,上海的中心便是这座横跨苏州河口的花园桥。它是著名的上海外滩的北部标志。并且由于它的公共性,因此必定出现在与这座城市有关的影视作品中。”

1980年,25集电视剧《上海滩》。

1987年,史蒂芬·斯皮尔伯格的作品《太阳帝国》,展现的是1941年的上海。影片中出现了在外白渡桥上逃难的人群和过桥的日军。

2000年,娄烨导演的作品《苏州河》,故事的结局就发生在外白渡桥上。

2001年,琼瑶的作品《情深深雨濛濛》,其中有个场景便是赵薇扮演的陆依萍,从外白渡桥(车墩影视基地)上跳下。

2004年,香港电影《大城小事》,一开场黎明就开车驶过钢架结构的外白渡桥。

2006年,电影《上海伦巴》。

2007年,由李安执导,根据1979年张爱玲短篇小说改编的电影《色戒》,剧中出现了两次外白渡桥。

2008年,周杰伦出演的《大灌篮》。电影的主角方世杰在电影的开头踏单车跨过外白渡桥。

另外《飞虎神鹰》《新上海滩》《五号特工组》《上海王》等 电视剧使用的是上海影视城里仿的外白渡桥。

2013年,电影《小时代》顾源和顾里的分手戏(当顾源把礼物丢进黄浦江,当顾里踩着高跟鞋留着她的自尊与顾源擦身而过,地点即为:外白渡桥)。

2014年,电影《一步之遥》中马走日和完颜英吸了大烟,之后二人同乘车穿越外白渡桥。

交通信息

地铁

地铁2号线到南京东路站,下车后步行20分钟即到。

地铁10号线到天潼路站,下车后步行15分钟即到。

公交

乘坐61、147、37、868、921到中山东一路南京东路站,下车后步行10分钟即到。

荣誉记录

2018年1月27日,中国工业遗产保护名录第一批名单公布,上海外白渡桥入选。[5]

-

6月海外上市/动力升级 1正式上市

2025-09-22 04:30:04 查看详情 -

雷克萨斯RZ海外正式上市 15.48万元

2025-09-22 04:30:04 查看详情 -

雷克萨斯RZ海外正式上市 售价约28.96万起

2025-09-22 04:30:04 查看详情 -

V将于6月上市 新款路虎揽胜极光海外上市

2025-09-22 04:30:04 查看详情 -

吉利缤越PRO家族正式上市 新款路虎发现运动版海外上市

2025-09-22 04:30:04 查看详情 -

英菲尼迪款QX60卓越版上市 雷克萨斯RZ海外正式上市

2025-09-22 04:30:04 查看详情 -

雷克萨斯RZ海外正式上市 首款车型BM

2025-09-22 04:30:04 查看详情 -

雷克萨斯RZ海外正式上市 斯威大虎EDi正式上市

2025-09-22 04:30:04 查看详情 -

将于6月左右上市 新款路虎揽胜极光海外上市

2025-09-22 04:30:04 查看详情 -

将于4月16日上市/推出4款新车型 新款路虎揽胜极光海外上市

2025-09-22 04:30:04 查看详情

求购

求购