- 瓦尔登转化

瓦尔登转化

简介

瓦尔登转化由于具有独特作用:从某种合适的化合物出发,能制取难以寻找到的化合物的对映体,所以引起了化学家的广泛兴趣;他们以为瓦尔登为他们找到了一条捷径,都希望用此法制得自己期望的对映体,但结果令科学家大为失望。他们制取的不是纯净的旋光性构型,而是只含有50%对映体的混合物。这样,化学家对瓦尔登转化的兴趣渐渐失去了。

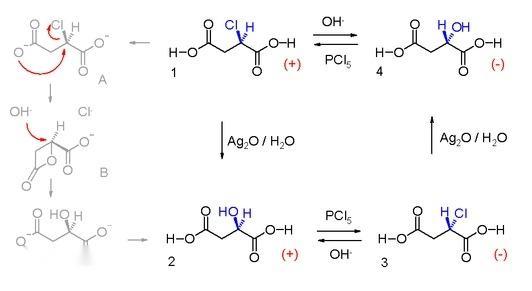

这一现象最早是由德国化学家保罗·瓦尔登(Paul Walden)在1897年发现的。他发现,用五氯化磷在醚中处理(−)-苹果酸4,可得(+)-氯代琥珀酸1,后者用氢氧化银处理得到了(+)-苹果酸2。同样,(+)-苹果酸在用五氯化磷处理时,得到(−)-氯代琥珀酸3,而用氢氧化银处理(−)-氯代琥珀酸1,又可得回(−)-苹果酸4。如下图所示:

苹果酸构型转化

苹果酸构型转化

经后人阐明,当苹果酸与五氯化磷作J仃时,发生了构型反转。而与湿的氧化银作用时,构型保持不变。瓦尔登率先发现构型反转和构型保留现象,故在亲核取代等反应中发生的构型反转现象被称为瓦尔登反转或瓦尔登循环。

研究进展

原理

发生在四面体环境的碳原子上、经由背面攻击,是化学中最重要和最有用的一类反应。例如SN2反应中,亲核试剂(通常带负电荷)从一侧接近饱和的碳原子,置换碳原子对面一侧的离去基团,导致碳中心的翻转和分子手性的变化。数十年的大量研究表明具有中心势垒的气相SN2反应表现出反向二级动力学同位素效应(即当同位素取代的原子并没有直接参与反应时,室温下的速率常数kH/kD<1),而反应截面表现出较强的正向二级同位素效应,同时反应的阈值能量远大于计算的势垒高度。然而,造成动力学和反应截面同位素效应差异以及高能量阈值的原因一直没有得到阐明。

实验过程

1、对H'+CH4→CH3H'+H取代反应及其同位素类似物进行了精确的量子动力学研究。该反应是最简单的经由背面攻击瓦尔登翻转机理实现的反应,过渡态为D3h构型,静态势垒高度是1.6eV。理论研究发现反应的阈值能量远大于势垒高度,并且反应显示出不同的同位素效应。

2、分析反应过程中不反应甲基基团伞形角的变化。根据最小能量路径,伞形角在反应期间应该随着H原子的入射和断裂CH键的伸长同步变化,在静态过渡态处达到90°。计算结果表明对于H'+CHD3取代反应,不反应CD3基团的伞形运动在反应期间对入射H原子的攻击响应非常缓慢,反应并没有经过图中黑色反应路径所示的最小能量路径。

-

奇驭计划专属福利,瓦尔塔汽车蓄电池618钜惠 别再犹豫了

2025-09-22 00:35:58 查看详情 -

汽油是什么(汽油是什么能转化成什么能)

2025-09-22 00:35:58 查看详情 -

汽车价格异议处理策略有哪些 转化法销售技巧解决异议

2025-09-22 00:35:58 查看详情 -

风帆汽车价格怎么样 风帆和瓦尔塔电瓶哪个好

2025-09-22 00:35:58 查看详情

求购

求购