- 箍桶匠

箍桶匠

简介

俗称箍桶佬、箍桶匠,现代称呼为箍桶师傅。在木匠手艺中有“方凿”和“圆凿”之分。学“圆凿”的擅长制作澡桶、水桶、脚桶、马桶等圆形的木质生活用品。过去由于塑料工业不发达,家庭卫生设施比较简陋,老百姓家中上列用品都是依靠学“圆凿”的木匠来做。因此,大约在八十年代以前,经常看到挑着一个担子,嘴里不停地吆喝着“箍桶噢”、“箍桶噢”的木匠走村串巷,为百姓们制作修理各式各样的木桶制品。

俗称箍桶佬、箍桶匠,现代称呼为箍桶师傅。在木匠手艺中有“方凿”和“圆凿”之分。学“圆凿”的擅长制作澡桶、水桶、脚桶、马桶等圆形的木质生活用品。过去由于塑料工业不发达,家庭卫生设施比较简陋,老百姓家中上列用品都是依靠学“圆凿”的木匠来做。因此,大约在八十年代以前,经常看到挑着一个担子,嘴里不停地吆喝着“箍桶噢”、“箍桶噢”的木匠走村串巷,为百姓们制作修理各式各样的木桶制品。

对生活的影响

各种木桶材料都是采用杉木,民间也称之为“和木”,这种木材呈白色,质轻,有香味,是制作房梁和器具的上好材料。大凡准备做桶的百姓家,早早的就备好了木料和桶箍,桶箍也分三六九等,最差的要算竹箍,好一点是铁箍,最好的是铜箍。使用什么样的桶箍也反映出这个人家的生活水平,因此,若是家里有姑娘要出嫁,再穷也要打制几付好铜箍。

箍桶匠最忙的季节要算夏天到来之前,因为夏天每天要用澡桶洗澡,所以家家户户都要把闲置在家多时的澡桶拿出来修理一番,实在不能用的要新打一个,遇到有板烂掉的要换上新的,漏得很厉害的要请桶匠把箍紧一紧,最后再用桐油油上几遍,夏天洗澡的问题就算解决了。总之到了这个时候,箍桶的不愁找不到活,有时走到一个庄子上,能连续干上十天八天。箍一个澡桶除吃住由东家解决之外,还可以有2到3块钱的工钱,有时还会碰到用大米、菜油抵作工钱的,这一点箍桶匠们的机制还是灵活的,不一定苛求现金交易。最让箍桶匠高兴的是到那些为女儿出嫁准备嫁妆的人家干活,因为在南方,特别是在江、浙、沪一带,有这样一个风俗习惯,就是在女儿的陪嫁中必不可少的要有两样东西,马桶和脚桶,考究一点的人家脚桶还要做成高脚的,做这类活不仅材料好、招待好,就连工钱也高些,要多少人家就给多少,再说上一两句吉利话,东家高兴还能多加几文。

然而,随着塑料工业的发展,塑料制的澡桶、马桶、脚桶等逐渐进入了老百姓的生活,这些塑料桶既不怕摔,也不怕漏,更不用每年去修理,因而渐渐取代了木桶,箍桶匠的生意也逐渐清淡。进入二十一世纪后,人民群众的生活水平更是上了一个新台阶,特别是家庭卫生间的革命,抽水式马桶,陶瓷面盆,浴缸,整体浴房等等卫生洁具的出现,加之林林总总的桑拿洗浴中心使得马桶、脚桶、澡桶等用品,不管是木料的还是塑料的统统退出了历史舞台,“箍桶噢”,“箍桶噢”的吆喝声也只能成为人们的回忆,连同马桶、脚桶一起进入了民俗博物馆。

相关典故

玄妙观的三清殿雄伟壮观,当年建造时可是四方数一数二的大工程,偏偏这里还有几个“箍桶匠”的功劳。箍桶匠造房子,说来不是牛头不对马嘴吗?这里有一个很有趣的传说。

据说当年准备营造这三清殿时,别的万事俱备,只是最后请谁来建造,当家老道士很是费了一番脑筋。因为当时苏州搞建筑最出名的有两帮子人:香山帮和苏州帮,到了最后,还是老道士拍板下来:请苏州帮,原因是考虑到苏州帮做生活比较精细,求个万无一失的意思。苏州帮接下了这笔大生意当然上上下下都很开心,苏州境内一些单帮个体,三两个行动的木匠听说了这档买卖,纷纷前来找苏州帮“作头”顾巧根,根,无非也想趁汤下面弄点生活做做。顾巧根这个人是很讲义气、要朋友的,人家来求他,他从不回绝,闹到最后,连一些箍桶匠也找来了。这当然让顾巧根觉得很为难:不答应吧,似乎不够朋友;答应吧,这箍桶跟造房子不是一回事呀!箍桶匠们当然也知道生活不对口,但自己实在想揽一点生活做做,于是向顾巧根恳求道:“房子我们箍桶匠不会造,但是锯锯木头断断料子这类生活总是会的吧,我们不会拆烂污的。”顾巧根听他们这么一说,觉得难以推辞了,于是便勉强答应了下来。

过了两天,工地上果然来了十几个箍桶匠。顾巧根还是不大放心,亲自给他们交代了要断的木料,还再三关照:“千万当心,不能出一点点偏差!”箍桶匠们不肯示弱,一个个拍着胸脯道:“放心,我们做‘圆作’的木料最讲究个齐整!”几天后,安排箍桶匠们的木料全部锯好,顾巧根前去验收了,等到他把大殿主柱一量,脑子顿时“嗡”地一下―几根搁正梁的主柱全部锯得和其他柱子一样长短,短了!当时为找这么几根主柱可是费了九牛二虎之力的。顾巧根急得跳脚,箍桶匠知道闯了大祸了,但为时已晚。正在这时,顾巧根的师弟范巧生来到了大殿工地。范巧生是另外一帮建筑匠“香山帮”的“作头”,造三清殿之前范作头曾向师兄推荐过自己的一个建筑方案,却被顾巧根“否决”了。这当口“范作头”一看这苗头便知:出毛病了!一问,果然。“范作头”趁机数落起师兄来:“啊呀!你真是聪明一世,糊涂一时,怎么造房子请来箍桶匠呢?这不牛头对马嘴吗?”范作头数落归数落,但他与顾巧根毕竟是师兄弟且范作头心地也很善良,于是不记“前仇”,又一次向顾巧根推荐起他上次的方案,希望能帮他度地难关。范巧生出语惊人,说:“照我的方案,主柱可以不用!”这话可说到点子上了,顾巧根现在急的不就是那几根已经报废的主柱吗!范巧生说完在地上写了一个古怪的“人”字,问顾巧根识不识,顾巧根当然不识。范巧生解释道:“这个字上面一个‘人’字,下面一个‘立’字,横的代表横梁,竖的(两点)代表短柱,‘人’字份量通过短柱,分散到下面两根柱子上,这样,原来的长立柱不是可以省掉了吗?”最后,按照范巧生的方案,三清殿终于完满地造成了。老道士不知其中的曲折,一具劲夸顾巧根能干。顾巧根脸红了,于是他把先前误请箍桶匠,最后还是香山帮作头帮了大忙的事前前后后告诉了老道士,老道士听完后乐了。从此,苏州流传下来两件事,一是“造屋请了箍桶匠”这句俗语,另外一件就是范巧生“人”字造屋架的方法。

传承和发展

“箍桶哎,箍桶;箍桶哎,箍桶……”曾经多么熟悉的吆喝声,如今随着人们日常器具的更新换代,已渐渐淡出了人们的视野。

曾经繁华几代人的古镇温岭新河寺前桥街也像箍桶匠一样,逐渐淡出了我们的视线,只有那古老的店面、精致的雕饰,还在见证着当年的繁华。在这条老街上,生意人、手艺人纷纷转行,唯独56岁的蔡仙福仍坚守着他的箍桶店。蔡师傅说,他现在是新河街最后一个箍桶匠了。

在寺前桥路72号家里,蔡师傅坐在一堆木头碎屑中,低着头忙碌着。各式各样的木桶、饭斗、面桶都做得非常精致,稳重大气,仿佛是一件件艺术品。蔡师工作起来傅非常专注,他将木块锯成大小相同的木条,同时要保证特别的弧度,木条间采用竹销连接。不用铁钉,是因为铁钉容易生锈,会腐蚀木桶。此外再留出木桶的腿,接着打箍、刨光……这样一共有几十道工序。邻居告诉我们,蔡师傅是新河街手艺最好的箍桶匠,以前生意一直很红火,全台州名气都很大,海门、路桥、玉环等地有婚嫁的,都要到蔡师傅这里定做全套木制器具嫁妆。

随着轻便、美观、实惠的塑料、不锈钢日用品的兴起,箍桶业渐渐失去了它的光华。“一个普通的不锈钢洗脸盆不到10元钱,塑料制品价格则更低,而用木头手工制作,不用说成本,光工钱就要四五十元了。谁还喜欢这笨重又单调的木器呢!”蔡师傅感慨道。

尽管现在的箍桶生意每况愈下,有时候连续几天也卖不出一个,蔡师傅仍坚守着他的手艺。

最后的箍桶匠

木勺丘村曾是宁海县有名的“箍桶村”,相传已有500多年箍桶史,鼎盛时期全村有300多人从事这一行业。然而,随着箍制品日益被塑料、五金制品替代,箍桶匠也渐渐淡出了人们的视野。近日,笔者走进这个偏僻的小山村,见到了一群———

木勺丘村曾是宁海县有名的“箍桶村”,相传已有500多年箍桶史,鼎盛时期全村有300多人从事这一行业。然而,随着箍制品日益被塑料、五金制品替代,箍桶匠也渐渐淡出了人们的视野。近日,笔者走进这个偏僻的小山村,见到了一群———

如果不是因为箍桶出名,木勺丘村可能丝毫都不会被人注意:它静静地坐落在宁海辛岭西面一个小山旁,像一个远离尘世的“世外桃源”。村子只有129户人家,大多数青壮年农民都外出打工,平日村里安静得就像没有人居住一样。

“以前走进村里,家家户户可都是箍桶的声音。”82岁的娄道常大爷是笔者碰到的第一个老箍桶匠,他刚刚从集市卖锅盖(一种箍桶制品)回来,说起村里的箍桶史,显然还有些怀旧。老人说,他12岁起就跟父亲学习箍桶,现在农闲时还重操老行业,赚几个烟钱。这个村子已经有500年的箍桶历史,由于土地稀少,祖祖辈辈就以此为业。他还向笔者讲述了一个村里妇孺皆知的传说:古时一个皇帝逃难到这里,听到村里嘣嘣声不断,还以为有敌兵埋伏,后来派人一察看,原来是村民在箍桶。皇帝一时高兴,就把这里赐名为“箍桶村”,木勺丘村从此声名大振。

据了解,现在木勺丘村还在从事箍桶业的仅剩8人,全是老人,年龄最小的也有65岁了。80岁高龄的老箍桶匠娄德兴对笔者说,在最多的时候,村里家家户户都从事箍桶业。箍桶是个苦活,以前匠人都要赶市,通宵开夜工的人家多的是。木勺丘村地处偏僻,最近的集市就要赶10多里,远的卖到象山、奉化,工匠们肩扛手拎要走三四天路。木勺丘村箍桶产品种类很多,大到盛谷用的谷仓、稻桶,小到盛瓜子用的小桶盘、果子桶。由于名气大,这些东西特别好卖。

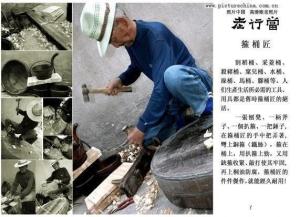

在村里,笔者还见到了正在箍桶的老匠人娄道富。老人说,一个木桶看似简单,但实际上要经过削板、钻孔、拼接、套箍等10多道工序。上世纪90年代,由于塑料、五金及铝制品等替代商品的冲击,箍桶的利润越来越薄,年轻人纷纷改行,现在这个行业已快要消失了。对笔者的来访,老人显得激动而又伤感:“过去桶的用途多不胜数,现在只给饭店蒸饭用。”他坐在桶刨上,寂寞地推动着手中的刮刀(见图),“哧、哧”的声音响在那间小木屋内,给这个宁静的小山村添了一丝闹意。

-

南宁马匠汽车价格怎么样 目前世界上最贵的车是什么车

2025-09-15 15:41:44 查看详情 -

南宁马匠汽车价格怎么样 以马价十倍为材料,写一篇材料作文。

2025-09-15 15:41:44 查看详情

求购

求购