- 最后的晚餐

最后的晚餐

作品内容

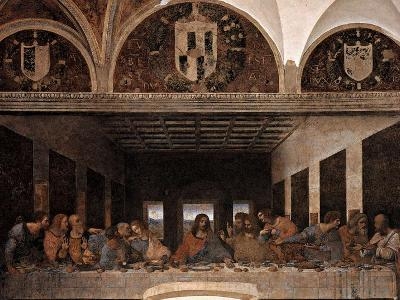

最后的晚餐 局部《最后的晚餐》是基督教新约圣经记载的最重要的事件之一,几乎被所有宗教画家描绘过。但在达·芬奇为米兰格雷契寺院食堂画《最后的晚餐》之前,所有的画家对画面艺术形象处理都有一个共同的特点:那就是把犹大与众门徒分隔开,画在餐桌的对面,处在孤立被审判的位置上。这是因为画家们对人的内心复杂情感无法表现,从形象上难以区别善恶。由于达芬奇对人的形象和心理作过深入的观察和研究,能从人物的动作、姿态、表情中洞察人物微妙的心理活动并表现出来。画家选择的瞬间情节是耶稣得知自己已被弟子犹大出卖,大弟子彼得通知在逾越节的晚上与众弟子聚餐,目的并非吃饭,而是当众揭露叛徒。当耶稣入座后即席说了一句:“你们中间有一个人出卖了我。”说完此话,引起在座的众弟子一阵骚动,每个人对这句话都作出了符合自己个性的反映:有的向老师表白自己的忠诚;有的大感不惑要求追查是谁;有的向长者询问,整个场面陷于不安之中。过去的画家无法表现这一复杂的场面和弟子们各不相同的内心精神活动,唯达·芬奇从现实生活中对各种不同个性人物的观察,获得不同的个性形象,于是在画中塑造了各不相同的人物形象,观赏者可以从自己的生活经验出发,对画中人作出不同的心理分析。画家描绘的弟子们的心理和情态,在现实生活中都可以找到相似的模特儿,可是叛变者的形象是很难画的。达芬奇为塑造犹大的形象已停笔几天,他常站在画前沉思。当时请达·芬奇作画是按时付酬金的,后几天不动笔使院长十分恼火,并打算扣芬奇的工资。院长将想法通过总管告诉达·芬奇,达·芬奇说了停笔的原因。总管虽能理解,但扣工资非他本意,而是承院长旨意。这时达·芬奇转首看看院长,立即表示可以很快完成犹大的形象,如果实在找不到犹大的模特儿,就把院长的头像画成犹大,总管会意地笑了。后来米兰大公来看芬奇已完成的画,一见坐在犹大位置上的是院长,他笑了,并说:我也收到修士们的指控,说他克扣修士们的薪金,他和犹大是一个样的,就让他永远地坐在这里吧。大公对芬奇说:“他对你不公平,你巧妙地报复了他。”达·芬奇之所以用院长作模特儿,并非完全是出于个人的报复,而是发现院长和犹大都很贪婪金钱,他们在本质上是一致的。所以犹大是作为贪财、叛卖、邪恶的典型而进入达·芬奇的作品的。这幅在格雷契寺院食堂墙壁上的宏大画面,严整、均衡,而富于变化,无论从构思的完美、情节的紧凑,人物形象的典型塑造以及表现手法的纯熟上都堪称画家艺术的代表。它也是人类最优秀的绘画作品之一,由于它的问世而使达·芬奇名扬世界。

最后的晚餐 局部《最后的晚餐》是基督教新约圣经记载的最重要的事件之一,几乎被所有宗教画家描绘过。但在达·芬奇为米兰格雷契寺院食堂画《最后的晚餐》之前,所有的画家对画面艺术形象处理都有一个共同的特点:那就是把犹大与众门徒分隔开,画在餐桌的对面,处在孤立被审判的位置上。这是因为画家们对人的内心复杂情感无法表现,从形象上难以区别善恶。由于达芬奇对人的形象和心理作过深入的观察和研究,能从人物的动作、姿态、表情中洞察人物微妙的心理活动并表现出来。画家选择的瞬间情节是耶稣得知自己已被弟子犹大出卖,大弟子彼得通知在逾越节的晚上与众弟子聚餐,目的并非吃饭,而是当众揭露叛徒。当耶稣入座后即席说了一句:“你们中间有一个人出卖了我。”说完此话,引起在座的众弟子一阵骚动,每个人对这句话都作出了符合自己个性的反映:有的向老师表白自己的忠诚;有的大感不惑要求追查是谁;有的向长者询问,整个场面陷于不安之中。过去的画家无法表现这一复杂的场面和弟子们各不相同的内心精神活动,唯达·芬奇从现实生活中对各种不同个性人物的观察,获得不同的个性形象,于是在画中塑造了各不相同的人物形象,观赏者可以从自己的生活经验出发,对画中人作出不同的心理分析。画家描绘的弟子们的心理和情态,在现实生活中都可以找到相似的模特儿,可是叛变者的形象是很难画的。达芬奇为塑造犹大的形象已停笔几天,他常站在画前沉思。当时请达·芬奇作画是按时付酬金的,后几天不动笔使院长十分恼火,并打算扣芬奇的工资。院长将想法通过总管告诉达·芬奇,达·芬奇说了停笔的原因。总管虽能理解,但扣工资非他本意,而是承院长旨意。这时达·芬奇转首看看院长,立即表示可以很快完成犹大的形象,如果实在找不到犹大的模特儿,就把院长的头像画成犹大,总管会意地笑了。后来米兰大公来看芬奇已完成的画,一见坐在犹大位置上的是院长,他笑了,并说:我也收到修士们的指控,说他克扣修士们的薪金,他和犹大是一个样的,就让他永远地坐在这里吧。大公对芬奇说:“他对你不公平,你巧妙地报复了他。”达·芬奇之所以用院长作模特儿,并非完全是出于个人的报复,而是发现院长和犹大都很贪婪金钱,他们在本质上是一致的。所以犹大是作为贪财、叛卖、邪恶的典型而进入达·芬奇的作品的。这幅在格雷契寺院食堂墙壁上的宏大画面,严整、均衡,而富于变化,无论从构思的完美、情节的紧凑,人物形象的典型塑造以及表现手法的纯熟上都堪称画家艺术的代表。它也是人类最优秀的绘画作品之一,由于它的问世而使达·芬奇名扬世界。

创作背景

1463年-由建筑师索拉里兄弟修建恩宠圣母(Santa Maria delle Grazie)的多明我会院。

1470年代-公爵卢多维科·斯福尔札,扩建会院。公爵找来了当时28岁的画家达芬奇与另一位米兰建筑师伯拉孟特一同设计,伯拉孟特将会院后部的半圆形后殿改为挑高的圣坛。此外也增建了方形回廊、食堂等。

最后的晚餐1495年-1497年-在有公爵庐多维科王徽装饰的主窗下,达芬奇选择了食堂北墻绘制他打稿已久的油画“最后的晚餐”,就连颜料也是他自己的发明,是一种油彩与蛋彩的混合颜料。而非中世纪时期广被运用的湿壁画颜料。此颜料因混合了有机物,据知是鸡蛋与牛奶,而且达芬奇涂的很薄,导致“最后的晚餐”在五十年后就因湿气而开始严重剥落,修道院费尽心力修补此画多次。

最后的晚餐1495年-1497年-在有公爵庐多维科王徽装饰的主窗下,达芬奇选择了食堂北墻绘制他打稿已久的油画“最后的晚餐”,就连颜料也是他自己的发明,是一种油彩与蛋彩的混合颜料。而非中世纪时期广被运用的湿壁画颜料。此颜料因混合了有机物,据知是鸡蛋与牛奶,而且达芬奇涂的很薄,导致“最后的晚餐”在五十年后就因湿气而开始严重剥落,修道院费尽心力修补此画多次。

1652年-会院在墙上开了一道小门,因此将画中耶稣与三个门徒的脚给截去了。

1796年-拿破仑占领米兰,会院被军方占用,据记载该食堂被用来当做马房。

1943年-二次大战期间,米兰遭受剧烈的轰炸,所幸会院并没有被完全摧毁,为保护画作,军方与人民以沙包、钢架、木板将整面墙做了严密的保护,战后修复了顷倒的其他屋体之后,才重新公开此画。参观此画,仍可看到当时的照片纪录。

1982年-意大利成立修复小组,并在奥利外提公司的资助下,开始用科学仪器辅助清洗并修补“最后的晚餐”,主持修复计划的是米兰的一位艺术史女教授比宁·布拉姆比拉(Pinin Brambilla Barcilon)。此举虽满足世人长久以来的愿望,但也引起艺术界的一些争议,因此修复过程相当久,直到1999年3月才重新公开展示此画。

2000年-《最后的晚餐》并没有停止修补,而外界的争议却越来越大,有些评论家认为此画被清洗的太过明亮,而艺术史家和宗教学家则在修复过的画中发现了许多与众不同的线索。

最后的晚餐

最后的晚餐

艺术鉴赏

简要概述

电脑绘图在这幅画上,达·芬奇是这样来构思这一题材的,他对称地设计了两边六个门徒的形体动作:沿着餐桌坐着十二个门徒,形成四组,耶稣坐在餐桌的中央。他在一种悲伤的姿势中摊开了双手,示意门徒中有人出卖了他。大多数门徒在激动中一跃而起,而耶稣的形象却是那么的平静。我们可以看到他明晰的轮廓衬托在背景墙的窗子里,通过窗子,我们看见恬静的景色,湛蓝的天空犹如一只光轮环绕在耶稣的头上。围着耶稣的这六个门徒,处于故事的发生的中心。

电脑绘图在这幅画上,达·芬奇是这样来构思这一题材的,他对称地设计了两边六个门徒的形体动作:沿着餐桌坐着十二个门徒,形成四组,耶稣坐在餐桌的中央。他在一种悲伤的姿势中摊开了双手,示意门徒中有人出卖了他。大多数门徒在激动中一跃而起,而耶稣的形象却是那么的平静。我们可以看到他明晰的轮廓衬托在背景墙的窗子里,通过窗子,我们看见恬静的景色,湛蓝的天空犹如一只光轮环绕在耶稣的头上。围着耶稣的这六个门徒,处于故事的发生的中心。

耶稣左手边一组是多马、老雅各、腓力。疑惑不解的多马,他怀疑的神色通过他竖起的手指表现出来,好像在问老师:“有一个人要出卖你?”和他并坐的圣亚各伯张开两手,他试图去理解他所听到的可怕的话,他两手摊得大大的,惊叫了起来表示:“这是多么可怕呀!”年轻的腓力则用双手掩着胸部,似乎说:“难道在怀疑我对老师有背叛行为吗?”他的脸由于爱和忠诚而显出苦恼的神情。他右手边一组的彼得、约翰和犹大三人最富有表情,也是画上的主要角色。坐在耶稣旁边的圣.约翰,头朝彼得垂着。在所有门徒中,他是耶稣最喜爱的一个。约翰像耶稣那样平静,他已经领悟了他主人的话。而犹大手中的钱袋是他的象征,它使我们想起,他就是为耶稣和其他门徒保管钱财的人,钱袋里装着出卖耶稣得来的三十块银币的赏钱,达·芬奇采取了特别的表现手法:听了耶稣的话后,犹大情绪紧张,身子稍向后仰,右臂支在桌上,右手紧握钱袋,露出一种抑制不住的惊恐。这十三个人中,只有犹大的脸色是灰暗的。犹大的侧面阴影旁是圣.彼得,我们也可以看见他一头银丝与一副白皙的手,他向年轻的圣.约翰靠去。彼得垂在臀部的右手握着一把刀,仿佛在偶然中,刀尖对着犹大的背后。火性的彼得,则情绪激昂,他从座位上跳起,似乎在问约翰,叛徒是谁?他手中已握着一把刚切了面包的刀,无意地靠近了犹大的肋部。在耶稣右边的外面一组是由巴多罗米奥、安德烈、小雅各三人组成。巴多罗米奥好像怀疑自己的耳朵听错了,从座位上跳起来,手按在桌上,面对耶稣,情绪激动;安德烈双手张开,手指向上。夹在中间的小雅各紧张地由背后伸手到第四个人的肩上,形成两组间的联系。这三个人都面向耶稣。耶稣左手边还剩下最后三个门徒,由马太、达太和西门组成。三个人听了这骇人听闻的消息后,自发地谈论起什么来,三人的手都指向餐桌的中央。坐在正中央的耶稣摊开双手,把头侧向一边,作无可奈何的淡漠表情,加强了两边四组人物的变化节奏感,使场面显得更富有戏剧效果。而这十二个人,由于各自的年龄、性格和身份不同,他们的惊讶与疑虑表情也得到各自贴切的表现。人物之间互相呼应,彼此联系,感情不是孤立的,这是达·芬奇最重要的、也是最成功的心理描写因素。古代所谓“多样统一”的美学原则,在达·芬奇的这幅画上得到了空前有效的体现。这幅杰作的艺术成就也正在此处。

局部

局部

更令人惊叹的是,在《最后的晚餐》这幅画中,桌子上有很多个小面包,把它们按音乐的顺序排列可以排列出一首将近一分钟的歌曲,曲调很悲伤。在空间与背景的处理上,达·芬奇利用食堂壁面的有限空间,用透视法画出画面的深远感,好像晚餐的场面就发生在这间食堂里。他正确地计算离地透视的距离,使水平线恰好与画中的人物与桌子构成一致,给观众造成心理的错觉,仿佛人们亲眼看见这一幕圣经故事的场面。在这幅画的背景上有成排的间壁、窗子、天顶和背后墙上的各种装饰,它那“向心力”的构图是为了取得平衡的庄严感的对称形式,运用得不好,很容易形成呆板感。明暗是利用左上壁的窗子投射进来的光线来表现的。所有人物都被画在阳光中,显得十分清晰,惟独犹大的脸和一部分身体处在黑暗的阴影里。这种象征性的暗示手法,在绘画上是由达·芬奇开始的。

理解耶稣

耶稣是基督教中的核心人物,在基督教里被认为是犹太教旧约里所指的救世主(莫赛亚),并且是三位一体中圣子的位格。耶稣生平见于基督教圣经新约的四大福音书,根据《路加福音》记载耶稣出生在现今巴勒斯坦的伯利恒,而历史学观点则认为耶稣生于加利利的拿撒勒。他也被称为拿撒勒人耶稣,或耶稣基督。根据福音书记载,耶稣在三年的传道中宣扬如何进入天国,在耶路撒冷的犹太祭司压力下,耶稣被古罗马犹太行省执政官本丢彼拉多判处在十字架上钉死,并且死里复活升入天国。

延伸意义

最后的晚餐早期来华传教的西方传教士在下工夫学习了汉语之后,把“Jesus”翻译成“耶稣”,其中的“耶”同“爷”,指父亲,对应音节“Je”;“稣”指“复活”,对应音节“su”。耶稣(12张)耶稣(公元前6年—公元30年)(Jesus)字音译自希腊文“ησου”,景教称为移鼠,英文译为“Jesus”,是希腊文“ησου (Iēsous)”英语化后的写法,而“ησου”本身则是由希伯来语“ (Yehoshua)”或希伯来亚拉姆语(亚兰语;阿拉米语;阿拉美语)“ (Yeshua)”希腊语化后而来,“”或 “” 的意思是 “雅威是救世主”,音译为「若苏厄」。“基督”二字源自希腊文Χριστ(拉丁化的写法是Christós),源自音译为「弥赛亚」的希伯来文(阿拉米语是,阿拉伯语圣经是 ,古兰经记载是,伊斯兰教汉译为「麦西哈」),意思是“擦油净身的人”,或译「受膏者」、「受傅油者」、「受傅者」,也就是「被膏油浇灌的人」。「膏立」或「傅油」(也就是把膏油倒在「受膏」或「受傅」的人头上)是古希伯来册立君王的神圣仪式,细节详见《旧约·撒母耳记》先知撒母耳膏立扫罗和大卫做王;「弥赛亚」和「基督」都是称呼,在《旧约·以赛亚》和《旧约·但以理书》等多部先知书中,「弥赛亚」是先知所预言的解救万民的救主。

最后的晚餐早期来华传教的西方传教士在下工夫学习了汉语之后,把“Jesus”翻译成“耶稣”,其中的“耶”同“爷”,指父亲,对应音节“Je”;“稣”指“复活”,对应音节“su”。耶稣(12张)耶稣(公元前6年—公元30年)(Jesus)字音译自希腊文“ησου”,景教称为移鼠,英文译为“Jesus”,是希腊文“ησου (Iēsous)”英语化后的写法,而“ησου”本身则是由希伯来语“ (Yehoshua)”或希伯来亚拉姆语(亚兰语;阿拉米语;阿拉美语)“ (Yeshua)”希腊语化后而来,“”或 “” 的意思是 “雅威是救世主”,音译为「若苏厄」。“基督”二字源自希腊文Χριστ(拉丁化的写法是Christós),源自音译为「弥赛亚」的希伯来文(阿拉米语是,阿拉伯语圣经是 ,古兰经记载是,伊斯兰教汉译为「麦西哈」),意思是“擦油净身的人”,或译「受膏者」、「受傅油者」、「受傅者」,也就是「被膏油浇灌的人」。「膏立」或「傅油」(也就是把膏油倒在「受膏」或「受傅」的人头上)是古希伯来册立君王的神圣仪式,细节详见《旧约·撒母耳记》先知撒母耳膏立扫罗和大卫做王;「弥赛亚」和「基督」都是称呼,在《旧约·以赛亚》和《旧约·但以理书》等多部先知书中,「弥赛亚」是先知所预言的解救万民的救主。

题材取自圣经故事。犹大向官府告密,耶稣在即将被捕前,与十二门徒共进晚餐,席间耶稣镇定地说出了有人出卖他的消息,达·芬奇此作就是耶稣说出这一句话时的情景。画家通过各种手法,生动地刻画了耶稣的沉静、安详,以及十二门徒各自不同的姿态、表情。此作传达出丰富的心理内容。

达·芬奇改变了文艺复兴早期对这一题材的传统处理方式,图中人物列为一排,以耶稣为中心,十二门徒分为四组,对称分列两侧,形成了一个穿插变化又相互统一的整体。达·芬奇成功地运用构图和用光等手段,塑造了一系列个性鲜明的人物形象。

构图技法

一般都以达芬奇的《最后的晚餐》作为文艺复兴极盛时期的起点,这幅壁画完成的时间约在1495至1498年间。

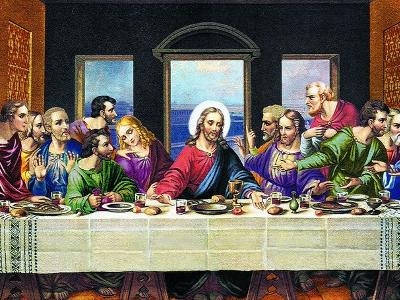

最后的晚餐 仿图为了呈现出每位门徒的形象,达芬奇将这戏剧性的一幕安排在一个大型食堂里,让聚集在长条桌一方的耶稣及其门徒都能面对观众,传神的刻画出每位门徒在瞬间所显现的惊异又复杂的表情。画面的构图以耶稣为中心向两旁展开,就像一个等边三角形,再以高低起伏的人物动作形成三人一组的四个小三角形,使画面显得协调平衡又富有动态感,同时确立了文艺复兴极盛时期高度理想化的构图原则与表现手法。

最后的晚餐 仿图为了呈现出每位门徒的形象,达芬奇将这戏剧性的一幕安排在一个大型食堂里,让聚集在长条桌一方的耶稣及其门徒都能面对观众,传神的刻画出每位门徒在瞬间所显现的惊异又复杂的表情。画面的构图以耶稣为中心向两旁展开,就像一个等边三角形,再以高低起伏的人物动作形成三人一组的四个小三角形,使画面显得协调平衡又富有动态感,同时确立了文艺复兴极盛时期高度理想化的构图原则与表现手法。

达芬奇还运用正确的透视法成功呈现出“最后的晚餐”中的立体空间构图。透视法(perspective)也称为“投影法”,是将三维实际物体或景物描绘在二维图面上,由于二维平面要表现出三维景物的立体感与相互之间的空间距离关系,必须解决不同媒介的视角转换,达成似真的视觉效果。“最后的晚餐”中使用的“交点透视法”是以景物中的天花板、墙角、地砖、壁柱连线、桌椅左右边线、窗框上下边线或斜角阴影边线等的假设延长线,相交于画面深处消失的一点,营造出景观深入的感觉。画中食堂两边的墙与天花板上一格格的嵌板都向后退,创造一种景深的效果,最后集中并消失在耶稣头上后方的窗户,这一点正是整个壁画的中心点,也是视觉的焦点。窗户的光线极其自然的落在耶稣的头上,形成光环的效果,完美的表达了耶稣的神性,可说是透视法极其成功的运用。[3]

作者介绍

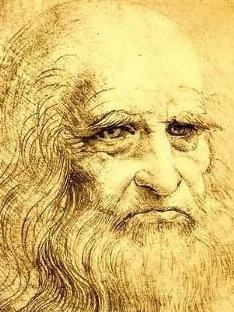

最后的晚餐作者列奥纳多·达·芬奇(1452-1519年)意大利文艺复兴时期的文化名人,和米开朗琪罗,拉斐尔·桑西并称文艺复兴三杰,也是人类文明史上罕见的全才。他不仅是天才的画家、雕塑家、建筑师、诗人、哲学家和音乐家,而且是位很有成就的解剖学家、数学家、物理学家、天文学家、地理学家和工程师等等。10多年来,人们一谈起人类的文化进步,就会提及其中灿烂辉煌的一页——意大利文艺复兴时期,就要联想到达·芬奇的那些丰功伟绩。[4]

最后的晚餐作者列奥纳多·达·芬奇(1452-1519年)意大利文艺复兴时期的文化名人,和米开朗琪罗,拉斐尔·桑西并称文艺复兴三杰,也是人类文明史上罕见的全才。他不仅是天才的画家、雕塑家、建筑师、诗人、哲学家和音乐家,而且是位很有成就的解剖学家、数学家、物理学家、天文学家、地理学家和工程师等等。10多年来,人们一谈起人类的文化进步,就会提及其中灿烂辉煌的一页——意大利文艺复兴时期,就要联想到达·芬奇的那些丰功伟绩。[4]

作品评价

此画毫无疑问地成为世界美术宝库中最最完美的典范杰作。这幅画,是他直接画在米兰一座修道院的餐厅墙上的。该画421X905厘米,画面利用透视原理,使欣赏者感觉房间随画面作了自然延伸。为了构图使图做得比正常就餐的距离更近,并且分成四组,在耶稣周围形成波浪状的层次。越靠近耶稣的门徒越显得激动。耶稣坐在正中间,他摊开双手镇定自若,和周围紧张的门徒形成鲜明的对比。耶稣背后的门外是祥和的外景,明亮的天空在他头上仿佛一道光环。他的双眼注视画外,仿佛看穿了世间的一切炎凉。

达·芬奇毕生创作中最负盛名之作。在众多同类题材的绘画作品里,此画被公认为空前之作,尤其以构思巧妙,布局卓越,细部写实和严格的体面关系而引人入胜。构图时,他将画面展现于饭厅一端的整块墙面,厅堂的透视构图与饭厅建筑结构相联结,使观者有身临其境之感。画面中的人物,其惊恐、愤怒、怀疑、剖白等神态,以及手势、眼神和行为,都刻画得精细入微、惟妙惟肖。这些典型性格的描绘与画题主旨密切配合,与构图的多样统一效果互为补充,使此画无可争议地成为世界美术宝库中最完美的作品。

达芬奇素描画像

达芬奇素描画像

要追溯“这幅永不安宁的杰作”(布克哈特语)的制作过程,我们首先要看一下温莎皇家图书馆收藏的一页笔记,笔记上有一幅早期用钢笔作的构图习作。这张习作仍然以传统的《最后的晚餐》的构图法为基础―――犹大没有与众人坐在一起,他坐在桌子的左侧,头扭向后面;而圣约翰则坐在耶稣旁边,已经睡着了,旨在表示在耶稣宣布他被出卖的消息的时候,他“斜靠在耶稣的怀里”。这两种形象在最后的版本里都被弃之不用。

这页纸上还有两幅相对独立的素描。左边那幅素描里出现了十个人物,也许这页纸已被人剪过,把三个人的形象剪掉了。这群人后面轻淡地画了些拱形结构,这是关于图画背景的最早想法,即“最后的晚餐”发生的“顶楼”。右边的素描中出现了四个人物,但画面重心主要放在耶稣和犹大这两个人物身上。列奥纳多在这里集中表现明确叛徒身份那戏剧性的一刻:“与我共用一个碟子的那个人将要背叛我。”画中的犹大从他的凳子上起身,正把手向那个碟子伸去。列奥纳多试着给耶稣的双手画出两种姿势――一种是手抬起来好像要伸向前方;另一种是手已经碰到了碟子,与叛徒的手发生短暂的接触。这幅小一些的素描突出了故事的焦点,找到了戏剧性的支点――两手相触的动人心魄那一刻。为了突出表现这一瞬间,列奥纳多把传统的“最后的晚餐”的故事追溯到《圣经》之前的一个场景,即圣餐仪式。

较小的那幅素描中还描绘了正在熟睡的圣约翰,耶稣的手臂放在他的背上,这里表现出耶稣的“仁爱”,正如《圣经》上所写,约翰是“耶稣所爱的”门徒。而在那些漠视宗教的怀疑论者们看来,约翰“斜靠在耶稣的怀里”是同性恋的表现。然而事实上,图中的约翰却是一名女性!一百年以后,在归结克里斯托夫.马洛的诸多亵渎行为中有一项便是:耶稣对约翰怀有“一种特别的爱”,并“把他当做所多玛的罪人利用”。

不久之后,列奥纳多又用红粉笔画了一幅草图,后来这幅红粉笔画又被其他人用墨水描了一遍,该图现存放在威尼斯学院美术馆。该草图显得比较粗糙,很大程度上应归咎于墨汁的影响,不过《最后的晚餐》均匀的布局在这幅草图上已初显端倪。众门徒被分成了几组,画面更注重人物的个性特征。为了明确人物身份,人物形象下面出现了匆忙写就的说明文字(其中菲利普被提到了两次)。但犹大仍然在桌子的靠近观者的一侧,约翰依然睡得很沉。

这些素描让我们看到了列奥纳多关于此画的早期想法。他迅速而聚精会神地做好微型蓝图,心中不停问自己――是这样画还是那样画?

但正如列奥纳多常会表现的那样,他的绘画基础非常扎实,尽管这些素描是第一批真正为圣玛利亚感恩教堂的《最后的晚餐》所作的习作,但我们在他的素描簿中找到了另一张年代更早的纸张,可以追溯到15世纪80年代,上面画着三幅互有关联的素描:一群人坐在桌子旁边,有一人单独坐在桌前,双手托着脑袋,还有一个人毫无疑问就是耶稣,他的手指指向那个命中注定的碟子。这三幅素描并不是为《最后的晚餐》所作的习作,因为画中只有五个人坐在桌旁愉快地聊天以打发时间,他们并不是耶稣的门徒。画中场景可能是发生在某次乡村的欢宴中,人们围坐在桌前。但不知是什么激发了列奥纳多的灵感,使他在同一页纸上迅速画下吃圣餐的基督这一令人心酸的场景,十五年之后这个想法终于开花结果。

相关事件

晚餐秘密

局部意大利一位名叫斯拉维萨·派西的电脑数据专家日前宣称,他在达·芬奇名画《最后的晚餐》中发现了尚不为人知的隐秘人物图像。这一发现立即在国内外引起轰动,令许多热衷于研究达·芬奇及其《最后的晚餐》的爱好者兴奋不已。

局部意大利一位名叫斯拉维萨·派西的电脑数据专家日前宣称,他在达·芬奇名画《最后的晚餐》中发现了尚不为人知的隐秘人物图像。这一发现立即在国内外引起轰动,令许多热衷于研究达·芬奇及其《最后的晚餐》的爱好者兴奋不已。

斯拉维萨时年36岁,出生在意大利北部城市曼图瓦。有一天他在翻阅杂志时,不经意看到一幅《最后的晚餐》的图片。斯拉维萨注意到,图片中间部位有一个模模糊糊类似阴影的奇怪图案。于是他将图片剪下对折后,尝试着从逆光角度进行观察,结果看到了一些相吻合的线条,但纸张背面的广告干扰了他的视线。斯拉维萨灵机一动,将图片扫描放大后打印了两份,一份用正常的纸,另一份则打印在透明的纸上,然后再将透明纸上的这幅画左右反转后覆盖在第一幅画上。此时令人意想不到的事情发生了:画面中居然出现了两个除耶稣和十二门徒以外的人物形象! 斯拉维萨在米兰向媒体展示了自己在《最后的晚餐》中的新发现:出现在画面右边的人物很可能是一位圣殿骑士,而在画面的正中间,怀抱婴儿的圣母玛利亚的形象清晰地显露出来。原作中作为背景的远山,此时则变成了这两个人的头冠。“两个人物形象的线条勾勒如此精准,说明这不可能是一个简单的巧合,”斯拉维萨坚持自己的发现,“但我确实无法解释,在当时技术条件并不发达的情况下,达·芬奇是如何做到这一点的。”

斯拉维萨还向媒体透露,在发现了这个秘密之后,他又在达·芬奇的其他绘画作品如《蒙娜丽莎》和《自画像》上做了相同的实验,其结果竟然和他在《最后的晚餐》中的发现惊人的相似,画面中均有隐藏的图案存在,只不过后者的图像更为清晰罢了。斯拉维萨认为,这表明达·芬奇有在其画作中隐藏其他图案的偏好。

由于《最后的晚餐》向来是世界各国达·芬奇爱好者研究和热议的话题,这一发现再次引发了人们关于这幅画的隐含意义的争论。

许多人可能记忆犹新,美国作家丹·布朗在其畅销悬疑惊悚小说《达·芬奇密码》中,就曾经对这幅名画做过大胆的猜测。正因如此,意媒体不约而同地将斯拉维萨的这一发现称为新的“达·芬奇密码”。但斯拉维萨却声称,他虽然读过丹·布朗的这本书,但自己并不是其狂热的拥趸。只是在一位从事艺术研究的朋友的强烈建议下,他才决定公布自己的发现。

不过,米兰市文化局长、著名艺术评论家维托里奥·斯加尔比却并不认同斯拉维萨的观点。他表示,“尽管对整件事的来龙去脉还不是很清楚,但我认为这一说法是站不住脚的。众所周知,《最后的晚餐》是经典的福音派肖像画,画中不可能存在其他隐藏的图案。只有无知的人才会根据自己的想象,在其中加入非正统的元素。这只是他们的凭空创造而已,和达·芬奇本人的想法无关。” 尽管如此,斯拉维萨的新发现还是引起了各地达·芬奇迷们的极大兴趣,围绕《最后的晚餐》的大讨论也变得再度热闹起来。对此艺术史学家弗拉维奥·卡罗里认为,“人们之所以对《最后的晚餐》如此感兴趣,不单单是因为它的有名,而是因为达·芬奇在这幅画中包含了太多我们今人无法猜透的思想。”

一位五百年前的历史人物,其本人和作品直到今天还在为人们津津乐道,身上的神秘光环居然丝毫未减,这大概也只有像达·芬奇这样集科学和艺术成就于一身的天才巨匠才做得到。[5]

拍照事件

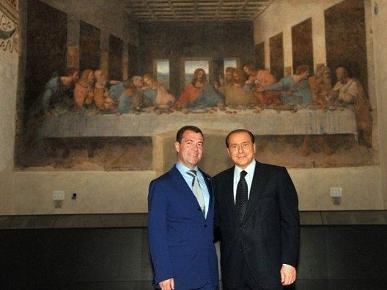

贝卢斯科尼与梅德韦杰夫《最后的晚餐》合影意大利总理贝卢斯科尼与俄罗斯总统梅德韦杰夫由于公然违反“禁止拍照”规定在名画前合影而遭到艺术界的猛烈批评。正在意大利度假的梅德韦杰夫与贝卢斯科尼共同参观了米兰的圣玛丽亚感恩教堂(Santa Maria della Grazie),两人在壁画《最后的晚餐》前摆姿势拍照达数分钟,并且摄影师还使用了闪光灯,这明显已经破坏了教堂的禁拍规定。米兰艺术品管理负责人阿尔韦托·阿尔蒂奥利(Alberto Artioli)说,当时俄罗斯总统表达了想拍照留念的愿望,于是“我(阿尔蒂奥利)允许3名摄影师进入(教堂)拍摄照片”。阿尔蒂奥利称摄影师距离壁画很远,不会损伤壁画。意大利梵蒂冈博物馆(Vatican Museums)科学部门教授马里亚(Ulberico Santa Maria)说,他们不建议对任何艺术品使用闪光灯拍照,特别是类似《最后的晚餐》的壁画。

贝卢斯科尼与梅德韦杰夫《最后的晚餐》合影意大利总理贝卢斯科尼与俄罗斯总统梅德韦杰夫由于公然违反“禁止拍照”规定在名画前合影而遭到艺术界的猛烈批评。正在意大利度假的梅德韦杰夫与贝卢斯科尼共同参观了米兰的圣玛丽亚感恩教堂(Santa Maria della Grazie),两人在壁画《最后的晚餐》前摆姿势拍照达数分钟,并且摄影师还使用了闪光灯,这明显已经破坏了教堂的禁拍规定。米兰艺术品管理负责人阿尔韦托·阿尔蒂奥利(Alberto Artioli)说,当时俄罗斯总统表达了想拍照留念的愿望,于是“我(阿尔蒂奥利)允许3名摄影师进入(教堂)拍摄照片”。阿尔蒂奥利称摄影师距离壁画很远,不会损伤壁画。意大利梵蒂冈博物馆(Vatican Museums)科学部门教授马里亚(Ulberico Santa Maria)说,他们不建议对任何艺术品使用闪光灯拍照,特别是类似《最后的晚餐》的壁画。

-

最后的克拉夫特:恶魔的文物

2025-09-22 08:13:11 查看详情 -

10年后二手汽车价格如何 10年以后的凯越车,怎么打折

2025-09-22 08:13:11 查看详情

求购

求购