- 超高真空

超高真空

概论

表面科学家和表面分析仪器工程师们一直都在研究近场区域。在基体材料的处理方面,包括地球环境技术,人们主要研究的是热真空。材料表面处理人员利用的是近场区域、热真空和低温常规等离子体真空(不包括离子注入)的知识。超高真空、极高真空及其研发技术的历史和现状,在P.A.Radhead,J.P.Hobson和H.F.Dylla出版的特刊JVSTA V01.21,5号增刊文章中作了很好的论述。表面处理系统中的超高真空技术以研发技术为基础,在工业应用上则多种多样,考虑到经济因素,实际应用中使用大量的特殊材料。在工业上,超高真空技术是超清洁技术(UCL)的一个分支,任何材料和处理过程都应该保持清洁。超高真空处理的第一步是表面除气及测量。我们首先讨论的是超高真空系统的分子动力学基础。

认识

人类关于真空的认识经历了几次根本的变革和反复。古希腊德谟克利特的原子论认为所有的物质都是由原子组成,原子之外就是虚空。17世纪R.笛卡儿提出以太漩涡说,认为空间充满了以太,并用以说明行星的运动。不久I.牛顿建立以运动三定律和万有引力定律为基石的牛顿力学,成功地解决了行星绕日运动问题,引力被认为是超距作用的,无需以太阳作为传递媒介,从而否定了以太论。19世纪发现光的波动性,认为波的传播必须依靠介质,特别是后来发现了电磁场的波动性,以太论再度兴起,认为宇宙中不论何时何地,任何物体内无不充满了以太,光和电磁波被解释为以太的机械振动。后来虽然在观念上有所变化,把光和电磁波看成电磁场的振动,但以太仍然保留着某种绝对的性质,它可以看成是描述万物运动的绝对静止的参考系。19世纪末20世纪初各种试图探测地球相对于以太运动速度的实验均告失败,A.爱因斯坦建立狭义相对论,再次否定了这种作为绝对静止以太的存在。稍后,爱因斯坦在用场论观点研究引力现象时,已经认识到空无一物的真空观念是有问题的,他曾提出真空是引力场的某种特殊状态的想法。

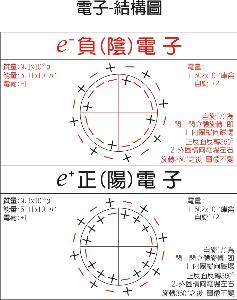

正电子(下半图)-内部结构模型图 首先给予真空崭新物理内容的是P.A.M.狄拉克。狄拉克于1930年为了摆脱狄拉克方程负能解的困境,提出真空是充满了负能态的电子海。当负能态的电子吸收了足够的能量跃迁到正能态成为普通电子时,电子海中才能留下可观测的空穴,即正电子。从体系的能量角度考查,这种情况比只有电子海的真空状态要高,因此真空就是能量最低的状态。从现代量子场论的观点看,每一种粒子对应于一种量子场,粒子就是对应的场量子化的场量子。当空间存在某种粒子时,表明那种量子场处于激发态;反之不存在粒子时,就意味着场处于基态。因此,真空是没有任何场量子被激发的状态,或者说真空是量子场系统的基态。

正电子(下半图)-内部结构模型图 首先给予真空崭新物理内容的是P.A.M.狄拉克。狄拉克于1930年为了摆脱狄拉克方程负能解的困境,提出真空是充满了负能态的电子海。当负能态的电子吸收了足够的能量跃迁到正能态成为普通电子时,电子海中才能留下可观测的空穴,即正电子。从体系的能量角度考查,这种情况比只有电子海的真空状态要高,因此真空就是能量最低的状态。从现代量子场论的观点看,每一种粒子对应于一种量子场,粒子就是对应的场量子化的场量子。当空间存在某种粒子时,表明那种量子场处于激发态;反之不存在粒子时,就意味着场处于基态。因此,真空是没有任何场量子被激发的状态,或者说真空是量子场系统的基态。

关于真空的近代认识不再是哲学上的思辨,而是可通过实验来检验的。有不少现象都需要用真空的近代观念予以说明。例如氢原子能级的兰姆移位和电子的反常磁矩,实验上已经以非常高的精度证实了真空极化的效应;高能正负电子对撞湮没为高能光子,反之高能光子可使真空激发出大量的粒子,也是很好的明证。对于真空的认识尚属初级探索阶段,物理学家还在探索真空自发破缺和真空相变等问题,必将推动物理学的进一步发展。

性质

真空具有如下性质:

1.空非无。如果真空中没有粒子,我们就会准确的测出场(0)与场的变化曲率(0),然而海森堡不确定性原理表明,我们不可能同时精确地测出一对共轭量,所以,可以“空”,不能“无”。因此,在真空中,粒子不停地以虚粒子、虚反粒子对的形式凭空产生,而又互相湮灭,在这个过程中,总的能量保持不变。

2.真空存在极性,因此说真空是不对称的。但这种不对称是相对局部的,在相对整体上又是对称的,如此的循环嵌套构成了真空的这个性质。

3.真空的每个局部具备了真空的全体性质。大和小是相对而言的。时间也是相对于空间而言的,时间不能脱离了具体的空间而单独的存在。

应用

航天器轨道飞行提供的真空和微重力环境,是一个宝库,为人们提供了地面上难以获得的科学实验和生产工艺条件,进行地面上难以进行的科学实验,生产地面上难以生产的材料、工业产品和药物。

在高真空和微重力环境中进行生命和生物科学实验,不会有有机物污染,发生混入或测定错误,细菌等实验用的微生物不会到处扩散,十分安全。 在零重力或微重力条件下,可进行无容器冶炼,这不会有任何杂质混入,可以获得高品质的合金;可将不同比重的金属或非金属均匀地混合,获得新型合金材料;可以克服地面加工存在的组分过冷起伏和密度大等缺陷,生长出高质量、大直径的单晶体砷化镓等半导体材料;可以生产百分之百圆度的滚珠轴承等圆球工业产品,而在地面上,由于重力的影响,滚珠轴承等总不是真正的球形。

太空制药是真空和微重力环境利用的重要方面。在地面上制药,由于地球重力作用,培养物会发生沉淀,处在沉淀中的微生物会因缺氧而死亡;如输氧搅拌,所形成的低压小气泡又会破坏细胞;如加防泡剂,则会降低氧的溶解度,有碍微生物的繁殖,形成恶性循环。而在微重力环境中,培养物液体中含有大量的气泡,也不会沉淀,微生物可随时获得氧气,生长速度比地面快一倍以上。可高效率、高纯度地制造许多药物,如治疗烧伤的表皮生长素、治疗贫血的红血球生长素、防治病毒感染的免疫血清、治疗肺气肿的胰蛋白酶抑制素、治疗血栓的尿激酶、治疗血友病的抗溶血因子8.治疗糖尿病的β细胞、治疗癌症的干扰素等40多种。主要的制药方法是电泳法,将组分不同的混合物在直流电场作用下精确地分离成不同成份。其设备第一代为静态电泳仪,第二代为连续流动电泳仪.

发展史

我国是最早利用真空技术的国际,公元前六世纪我国在冶铁技术中即采用了

风箱鼓风法,风箱鼓风就是利用了真空吸气的原理。那时称风箱为“鞲 鞴”(goubei)。战国时期“老子道德经”一书说“鞲鞴”是虏而不屈、动而愈 出”,这是利用真空吸气原理的有记载的描述。图 1.是对当时利用风箱冶铁的场 景。欧洲 16 世纪才发明了这种设备。

图 1.古人利用风箱鼓风冶铁的场景 中国晋朝炼丹家和医生葛洪 (公元 218 ~ 3l6 年)在“时后备急方”中所介 绍的利用气体的热胀冷缩、而创造的“拔火罐”医疗法,正是真空技术在医学上 应用的具体例证。因为发生在火罐里的现象正是一个获得真空和应用真空的完好 过程。参见见图 2.

图 2. “拔火罐”及物理治疗过程 2400 年前真空就一直困扰着历代最优秀的科学家, 古西腊哲学家琉西巴斯 (公 元前五世纪)和德谟克利特(Demokritos,BC460~370 年)则认为有真空存在。

认为世界上有两种元素,一种是“充实的和坚固的”叫做存在,一种是“空虚 (ken)的和稀薄的”叫做非存在。原子论的完成者德膜克利特认为:“所有的物 质都是由原子组成,而原子之外就是虚空”。 而古希腊人哲学家亚里士多德(Aristolels, BC 384~322 年)为认为世界必 然是到处都充满了物质,不可能有真空;世界万物都是由地(地球球体) 、水(海 洋) 、气(大气层) 、火(看不见的外层)4 层构成,至于这四层之外,它们是 “完 美的以太”组成的。亚里士多德以及它的追随者认为“空间(space)为物体所占 据的范围” ,而“真空(vacuum)是不任何含物体的空间” ,从逻辑上讲,既然“空 间”必含有物质,所以没有“真空”存在。受到当时技术条件的限制,对于这两 种观点,没有办法证明孰是孰非。后来,人们就自然而然地形成了“自然厌恶真 空(nature abhors a vacuum)”的观念,用以太解释了一些物理现象。“自然 厌恶真空”是根据日常生活中一个简单的现象而形成的:古人认为水泵之所以能 够抽水,是因为如果水不跟着活塞升起来,就会形成真空,而自然是不能允许真 空存在的,因此水就被抽吸上来。但当人们在抽深井水时,却发现了与“自然厌 恶真空”相悖的现象,无论用多大的功率,井底的水无法吸出 10 米以上的高度, 哲学家的沉思也无法解释。直到 17 世纪,意大利科学家伽利略研究了从矿井中的 抽水问题,水泵的吸水高度不能超过 10m,可能是大气压力的作用,说明空气有重 量。 1643 年著名的意大利物理学家伽利略弟子托里拆利 (Torricelli) 在 世 界 上 做 了 第 一 个 真 空 实 验 — — 首 创 了 760mmHg 实验,证明大气压力的存在。他在一只盛有水银的 玻璃皿中,将一根长 1 米左右的一端封闭的玻璃管内装满水 银,然后将玻璃管开口的一端插入玻璃器皿里的水银中,使 之保持竖直状态。这时可以看到靠近封闭端,有一段玻璃管 没有水银,那里就是真空。

-

成都丰田雷凌优惠达1.3万元 成都大众捷达最高优惠1.3万元

2025-09-15 09:28:46 查看详情 -

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 成都丰田锐志最高优惠2.2万

2025-09-15 09:28:46 查看详情 -

空前钜惠 购睿翼享最高钜惠3.3万

2025-09-15 09:28:46 查看详情 -

多重礼遇齐放送,江铃皮卡助力用户春启新程 高大方正

2025-09-15 09:28:46 查看详情 -

天津港现车钜惠价(图文) 购睿翼享最高钜惠3.3万

2025-09-15 09:28:46 查看详情 -

起亚K5最高优惠3.3万 排队提车

2025-09-15 09:28:46 查看详情 -

成都丰田锐志最高优惠2.2万 成都凯迪拉克CT5优惠3.5万

2025-09-15 09:28:46 查看详情 -

成都雷克萨斯IS最高优惠7万元 独具匠心

2025-09-15 09:28:46 查看详情 -

成都标致307两厢优惠5千元 现金最高优惠2.6万元

2025-09-15 09:28:46 查看详情 -

上海购金刚最高优惠1.3万 成都广汽本田奥德赛优惠2万元

2025-09-15 09:28:46 查看详情

求购

求购