- 联合国开发计划署

联合国开发计划署

概况

联合国开发计划署致力于推动人类的可持续发展,协助各国提高适应能力,帮助人们创造更美好的生活。三十多年来,作为联合国从事发展的全球网络,联合国开发计划署充分利用其全球发展经验,支持中国制定应对发展挑战的解决之道,并为中国开展南南合作和参与全球发展提供协助。联合国开发计划署目前在中国的重点工作领域为:减少贫困、善治、危机预防与恢复及能源与环境。就全球议题与南南合作而言,联合国开发计划署的重点工作领域是:加强联合国开发计划署、中国与第三方国家的三边合作;外国援助体系经验分享;应对全球与地区问题;提高私营部门参与程度;通过南南对话分享发展经验与成果。[1]

机构简介

联合国开发计划署(United Nations Development Programme--UNDP)是联合国技术援助计划的管理机构。1965年11月成立,其前身是1949年设立的“技术援助扩大方案”和1959年设立的“特别基金”。总部设在美国纽约。

该计划署的宗旨是帮助发展中国家加速经济和社会发展,向它们提供系统的、持续不断的援助。

联合国开发计划署的援助项目是无偿的、资金主要来源于各国政府的自愿捐款,由联合国工发组织、联合国粮农组织、联合国技术合作部、世界卫生组织、联合国教科文组织、贸易和发展会议等30多个机构承办和具体实施。计划署本身不负责承办援助项目或具体将其付诸实施,它主要是派出专家进行发展项目的可行性考察,担任技术指导或顾问。

领导机构是管理委员会,由经社理事会选举48人组成,席位按地区分配,任期3年;机构间咨询局,由联合国秘书长和有关参加机构的行政负责人组成;秘书长以及4个地区局。计划署还在116个国家和地区设有常驻代表处。署长由联合国秘书长任命,联大认可。

中国于1972年10月开始参加该署活动。1975年—1977年、1979年至今,中国连续当选为该署执行局(1994年2月前为理事会)成员。中国于1972年10月开始参加计划署活动。1979年9月该署在中国设立了常设代表处。

组织机构

联合国开发计划署(以下简称开发署)是全球最大的多边发展援助机构,同时也是联合国系统促进发展活动的中心协调组织。其前身是1949年成立的技术援助扩大方案和1958年设立的旨在向较大规模发展项目提供投资前援助的特别基金。根据联合国大会决议,这两个组织于1965合并成立了今天的开发署。开发署的总部设在纽约,其组织机构包括:

(1)执行局,政策决策机构,由36个成员国组成。亚洲7个、非洲8个、东欧亚4个、拉美5个、西欧和其他国家12个。执行局成员由经社理事会按地区分配原则和主要捐助国和受援国的代表性原则选举产生,任期三年,执行局每年举行三次常会,一次年会。

(2)秘书处,按照执行局制定的政策在署长领导下处理具体事务。在134个国家设有驻地代表处。署长任期四年。前任署长詹姆斯思佩斯(James Speth美国人),1993年6月上任,1997年6月获连任至99年6月结束。2005年署长为马克布朗(英国人)于今年7月上任。

资金分配

开发署的经费主要由各国的自愿捐款提供(称为核心资源),其资金拥有量占联合国发展援助系统总资源的一半以上。该署1992-1996年筹集的资源总量为97.83亿美元,其中核心资源46.7亿美元,受援助国政府费用分摊22.37亿美元,第三国政府费用分摊5.52亿美元,其余为各类专项基金和其他收入。开发署1997-1999年的核心资源筹措目标为每年11亿美元。开发署资金的80%被指定用于人均国民生产总值低于500美元的低收入国家;60%须用于最不发达国家。

开发署的活动主要是向发展中国家提供无偿技术援助,即提供国内外专家,资助国内外培训、考察及购买有限的硬件设备。该署的项目以前主要由工发组织、粮农组织、劳工组织等联合国专门机构执行。2005年以来,该署项目已转向国家执行为主,所占比重1996年已达70%以上。2005年,全球约有4万人服务于开发署机构及其资助的各类方案和项目。

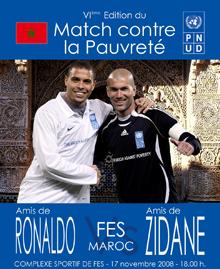

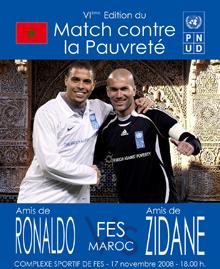

亲善大使

无论是在银屏、文学界还是运动场上,他们都是各自领域的佼佼者。无论在本国还是海外,他们的才能和贡献家喻户晓。

尽管来自形形色色的各行各业,他们都对全球贫困和发展议题给予深切的关注,并承诺建设一个更加美好的世界:消除贫困、抗击疾病、确保环境的可持续发展、维护人权并改善妇女权益。

他们就是亲善大使,由联合国开发计划署任命社会知名人士担任,以引发人们对全球优先发展问题的关注,为人类发展这个紧迫的全球性话题大声疾呼,加快千年发展目标的实现。

亲善大使不仅了解、关注更愿致力于全球发展问题;他们诚实守信,修身洁行,具有极大的社会影响力,能带动决策者、捐助者、周围朋友和社会各界人士一起加入到减贫等发展问题中来。

担任联合国开发计划署的亲善大使,是一次机遇,更是一份责任。亲善大使是联合国发展理念的坚定倡导者,既可以通过各种活动,提升各类人群对发展问题的认识,也可以利用自身影响力,推动政府决策过程,筹集捐款,为人类的共同发展做出贡献。

联合国开发计划署的全球亲善大使有:西班牙著名演员安东尼奥·班德拉斯、科特迪瓦足球运动员迪迪埃·德罗巴、西班牙足球守门员伊戈尔·卡西利亚斯、日本女演员绀野美沙子、俄罗斯网球明星沙拉波娃、巴西女足球运动员玛尔塔·席尔瓦、巴西足球传奇人物罗纳尔多、法国足球名将齐达内及挪威王储哈康·马格努斯王子;中国亲善大使为演员周迅。

周迅自2008年4月21日担任联合国开发计划署中国亲善大使至今,借助她的公众形象和影响力帮助联合国开发计划署在中国提高公众对气候变化、绿色消费等相关可持续发展问题的认识。

2013年,周迅联手电影导演杜家毅推出公益电影短片《2032,我们期望的未来》。该片展现了来自中国各地的民众对20年后未来世界的愿景,通过分享自己的期望与梦想,连接起亿万世界人民的情感。随着该片在里约峰会期间播出,包括各国首脑在内的全球公众听到了来自中国的强有力的声音。

同时,该片集中体现了中国民众对联合国秘书长潘基文亲自发起的全球活动“我们期望的未来”的积极参与。共有超过300万全球华人通过新浪微博参与了这一历史性对话,共同探讨在这个越来越拥挤的星球上,如何找到通往更安全、更公平、更清洁、更绿色和更繁荣的未来世界的途径。经过筛选,共有232名中国民众参与到短片的拍摄过程中,最终有32名参演者被呈现在影片中。

主要职责

联合国开发计划署为发展中,国家提供专业建议、培训及其他支持措施,并日益关注对最不发达国家的援助。为实现千年发展目标,促进全球发展,联合国开发计划署重点关注减贫、对抗艾滋、善治、能源与环境、社会发展和危机预防与恢复等工作,并将保护人权、能力建设和女性赋权融入所有项目之中。

就全球议题与南南合作而言,联合国开发计划署的重点工作领域是:加强联合国开发计划署、中国与第三方国家的三边合作;外国援助体系经验分享;应对全球与地区问题;提高私营部门参与程度;通过南南对话分享发展经验与成果。

历史沿革

冷战结束后,随着国际政治经济格局经历的深刻变化,开发署的活动宗旨已发生了重大的转变,即从传统的技术援助转向以“人的可持续发展”为目标,将消除贫困、增加就业、妇女参与发展和环境保护作为今后援助的重点。

在“人的可持续发展”问题上,发展中国家与发达国家存在着相当大的分歧。发达国家要求开发署将合作领域更加集中于扶贫和环保领域;并鼓励该署参与受援国的上层领域的活动,加强与受援国的政策对话,帮助它们制定发展战略,甚至要求开发署协调受援国所有的援助活动。而广大发展中国家则认为:开发署的援助应基于受援国的发展规划及其优先领域,并且对受援国的需求作出及时灵活的反应;开发署应继续坚持普遍性、中立性、公平性以及无偿和自愿的特征。辩论的最终结果是,将开发署建成联合国系统内的主要“反贫困机构”。

2002年以来,联合国“重维和轻发展”的倾向愈加突出。由于主要捐助国未能按时履行出资承诺,开发署可供分配的核心资源呈连年下降趋势。92年为11.779亿美元(历史最高点),94年为9.3亿美元,96年仅有8.5亿美元,较上年进一步下降8.4%。这一局面引起广大发展中国家的强烈不满。而发达国家却片面强调资金的“合理”使用及其效益和影响,迄今无意增加捐款。开发署因此面临不容乐观的资金状况。

为解决资金筹措不力,同时也是应联大和开发署执行局要求,开发署在97-98年通过了改革筹资办法(仍为自愿捐款但须作未来三年的承诺)的决定。发达国家在此过程中也塞入了带有明显援助条件色彩的所谓“面向结果”的内容。即要想其增加向发展业务捐款必须满足捐款用于他们所感兴趣领域的先决条件。另外,开发署在发达国家的主导下也越来越积极地介入人权领域的活动,并将推动所谓良政、人权作为其当前援助的重点。理所当然,这遭到广大发展中国家的强烈反对。

援助中国

中国于1972年10月开始参加开发署的活动。1975-1977年、1979年至今,中国连续当选为该署执行局(1994年2月前为理事会)成员。中国与该署的方案合作始于1978年。截止1998年,中国通过该署援助我在国内安排实施了840余个项目,总金额近8亿美元。涉及农业、工业、能源、交通、通讯、教育、卫生、金融、税务、社会福利、扶贫、妇女发展、经济体制改革、引进外资等广泛领域。在改革开放初期和其后一段时间,中国际资金和技术渠道相对较窄的情况下,利用开发署的援助资金实施了涉及大中型企业改造和经济体制改革等诸多领域的约五百余个项目,为中国“七五”和“八五”期间国民经济和社会发展作出了积极的贡献。

另外,中国作为开发署这一多边机构的重要成员之一,积极参与该机构的各项政策决策。截止99年底中国共向该署捐款4848万美元和2730万元人民币,其中1999年为300万美元和250万元人民币。目前,中国是开发署第三大受援国,前两位依次为印度和孟加拉国。

1996年9月开发署第三次常会顺利通过了该署第四周期(1996-2000年)援华方案“开发署-中国第一个国别合作框架”,核心资源约为一亿美元,主要用于扶贫、可持续农业及粮食安全、就业、宏观经济和企业改革及管理、教育卫生和妇女、可持续发展环境和能源等五大领域。尽管第四周期的合作重点发生了变化,但仍为中国经济发展中的优先领域。2005年,该合作框架已执行过半,为我国“九五”计划的实现发挥了积极的促进作用。

-

北汽昌河M50S国六版正式上市 6万元

2025-09-20 07:46:17 查看详情 -

计划第三季度上市 起售价31.78万

2025-09-20 07:46:17 查看详情 -

北汽昌河M50S国六版正式上市 售45.99

2025-09-20 07:46:17 查看详情 -

小鹏全新P7i将于今日上市 计划第三季度上市

2025-09-20 07:46:17 查看详情 -

计划第三季度上市 售价或进一步下探

2025-09-20 07:46:17 查看详情 -

计划第三季度上市 捷豹款XEL特工珍藏版上市

2025-09-20 07:46:17 查看详情 -

e:PHEV上市 北斗星X5国六版正式上市

2025-09-20 07:46:17 查看详情 -

计划第三季度上市 售价9.99万

2025-09-20 07:46:17 查看详情 -

北斗星X5国六版正式上市 预售价70万元起

2025-09-20 07:46:17 查看详情 -

计划第三季度上市 2023款奇瑞小蚂蚁官图

2025-09-20 07:46:17 查看详情

求购

求购