- 身材比例

身材比例

身高体重比例

身材比例(5)BMI指数=体重(kg)/[身高(m)]²:亚洲男性平均为21.55,亚洲女性平均为20.77;欧美男性平均为25.46,欧美女性平均为23.39。

身材比例(5)BMI指数=体重(kg)/[身高(m)]²:亚洲男性平均为21.55,亚洲女性平均为20.77;欧美男性平均为25.46,欧美女性平均为23.39。

三围比例

定义

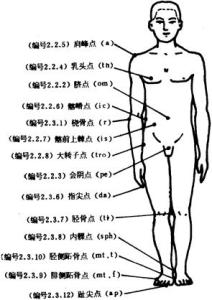

身材比例(3)胸围:经乳头点(th)的胸部水平围长[7]。

身材比例(3)胸围:经乳头点(th)的胸部水平围长[7]。

腰围:经脐部中心的水平围长,或肋最低点与髂嵴上缘两水平线间中点线的围长,在呼气之末、吸气未开始时测量。

注①:前者大于后者,后者就是平常我们所说的腰围,又称腰节围[8],近似于最小腰围。

注②:以下身高腰围指数(腰围指数)、腰臀比皆采用腰节围或最小腰围,不采用腰围(脐点)。

臀围:臀部向后最突出部位的水平围长[8]。

身高三围指数

身高胸围指数=(胸围/身高)×100:亚洲男性平均为51.76,亚洲女性平均为52.35;欧美男性平均为56.46,欧美女性平均为55.67。

身高腰围指数=(腰围/身高)×100:亚洲男性平均为42.79,亚洲女性平均为41.34;欧美男性平均为47.84,欧美女性平均为44.53。

身高臀围指数=(臀围/身高)×100:亚洲男性平均为52.07,亚洲女性平均为57.78;欧美男性平均为56.03,欧美女性平均为59.34。

标准三围

我国健美专家曾根据一般女性国人曲线体型的“三围”,结合健身运动对人体形态,归纳出计算女性标准三围的方法:

[胸围=身高(厘米)×0.535],[腰围=身高(厘米)×0.365],[臀围=身高(厘米)×0.565]。根据统计结果得出“三围”小于5厘米,说明过于苗条(偏瘦);大于5厘米,说明过于丰满(偏胖)的结论。

职业女模特的三围标准与此不同,由于职业需要,她们的三围标准与正常标准有一定的差距。

针对中国人种特点,三围尺寸的标准一般为胸围84厘米,腰围61厘米,臀围90厘米[9]。

男女换算

同一民族的男性和女性在身高、体重等参数之间存在相关关系,可以相互换算。日本学者大岛正光得出的由男性数据求女性人体尺寸的换算系数(节选):胸围系数为90%,腰围系数为89%,臀围系数为102%[10]。

腰臀比

腰臀比是腰围和臀围的比值,对于评价女性吸引力具有重要意义[2]。

腰臀比=腰围/臀围:亚洲男性平均为0.81.,亚洲女性平均为0.73;欧美男性平均为0.85,欧美女性平均为0.75。

由此可见,腰臀比平均值男性明显大于女性,腰臀比两性差异显著。

头身比例

头长和头全高

与普通人想象与认识中的头不一样,在科学上讲的头指的是头颅,不包括下颌在内的结构,它的形态虽然仍然是椭圆形,却是横卧在颈上,而不是一般图片所见竖立在肩上。头长指的是眉间到枕骨突起(即后脑勺)的直线距离。画家所使用的“头长“指的是头全高。

头身比=身高/头全高:亚洲男性平均为7.18头身,亚洲女性平均为6.95头身;欧美男性平均为7.57头身,欧美女性平均为7.49头身。

九头身

古希腊雕像中大量表现出的8头身比例,是公认的身体最美的比例。实际上,除欧洲部分地区外,在生活中很难找到8头身的人,一般人为7.5头身,而亚洲许多地区的人则只有7头身。

古希腊雕像中大量表现出的8头身比例,是公认的身体最美的比例。实际上,除欧洲部分地区外,在生活中很难找到8头身的人,一般人为7.5头身,而亚洲许多地区的人则只有7头身。

平常我们所说的“九头身”,其实并非如此。

腿身比例

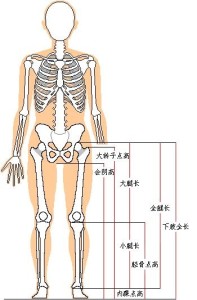

真正的腿长全腿长

体质人类学、人体测量学[7][8]上严格定义的腿长学名为全腿长,是狭义的腿长、真正的腿长;下肢全长是狭义的下肢长、真正的下肢长。全腿长等于大腿长加小腿长[11],或下肢全长减内踝高[12]。但由于股骨头深嵌于髋臼内,其顶端不能扪及,故大腿的上端无法准确确定[12]。

由于全腿长不易测量[12],实际工作中通常使用一些更易测量的数据表示腿长,即广义的腿长,从大到小依次为髂嵴高、脐高、髂后上棘高、髂前上棘点高、大转子点高、耻骨联合高、臀峰点高、会阴高、身高减坐高、臀沟高。也有用上述各种立姿高度减去内踝高或外踝高表示腿长的,如脐高减内踝高[13],髂前上棘点高减内踝高[14],大转子点高减外踝高[15],会阴高减内踝高等。学术上一般采用身高减坐高表示腿长。

会阴高与身高比例

(会阴高/身高)×100:亚洲男性平均为45.70,亚洲女性平均为44.90;欧美男性平均为47.68,欧美女性平均为47.34。

该会阴高数据是左右两侧坐骨结节最下点的连线与正中矢状面的交点至地面的垂距[8],等于身高减坐高,略小于耻骨联合下缘高。

《AIST人体寸法データベース1991-92》不同身高段的会阴高、(会阴高/身高)×100如表(单位:cm)所示,以供参考:

| 日本男性 | 日本女性 | ||||

| 身高 | 会阴高 | (会阴高/身高)×100 | 身高 | 会阴高 | (会阴高/身高)×100 |

| 162.9 | 72.8 | 44.69 | 150.1 | 65.4 | 43.57 |

| 164.9 | 74 | 44.88 | 152 | 66.6 | 43.82 |

| 167.3 | 75.4 | 45.07 | 154.3 | 68 | 44.07 |

| 169.1 | 76.5 | 45.24 | 156 | 69.1 | 44.29 |

| 170.6 | 77.4 | 45.37 | 157.4 | 70 | 44.47 |

| 172 | 78.2 | 45.47 | 158.7 | 70.9 | 44.68 |

| 173.4 | 79.1 | 45.62 | 160 | 71.8 | 44.88 |

| 174.9 | 80 | 45.74 | 161.4 | 72.7 | 45.04 |

| 176.7 | 81.1 | 45.90 | 163.1 | 73.8 | 45.25 |

| 179.2 | 82.6 | 46.09 | 165.4 | 75.4 | 45.59 |

| 181.2 | 83.9 | 46.30 | 167.3 | 76.7 | 45.85 |

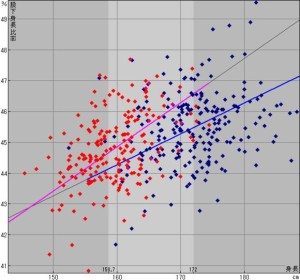

蓝为男,红为女如图所示:同身高,女性会阴高大于男性;但由于(会阴高/身高)×100与身高正相关,身高越大,(会阴高/身高)×100也越大;因此,(会阴高/身高)×100平均值男性略大于女性。

蓝为男,红为女如图所示:同身高,女性会阴高大于男性;但由于(会阴高/身高)×100与身高正相关,身高越大,(会阴高/身高)×100也越大;因此,(会阴高/身高)×100平均值男性略大于女性。

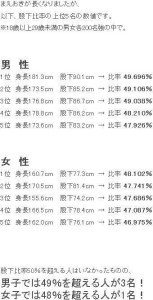

18-29岁男女各200名,会阴高/身高前5名如图所示,(会阴高/身高)×100极端值男性略大于女性。

18-29岁男女各200名,会阴高/身高前5名如图所示,(会阴高/身高)×100极端值男性略大于女性。

(会阴高/身高)×100虽然可以反映出被测者的腿身比,但它在反映身体上下部分的相互比例方面不如马氏躯干腿长指数明确和敏感。因此,学术上广泛使用马氏指数。

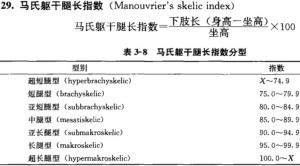

马氏躯干腿长指数

| 日本男性 | 日本女性 | ||||

| 身高 | 会阴高 | (会阴高/身高)×100 | 身高 | 会阴高 | (会阴高/身高)×100 |

| 162.9 | 72.8 | 44.69 | 150.1 | 65.4 | 43.57 |

| 164.9 | 74 | 44.88 | 152 | 66.6 | 43.82 |

| 167.3 | 75.4 | 45.07 | 154.3 | 68 | 44.07 |

| 169.1 | 76.5 | 45.24 | 156 | 69.1 | 44.29 |

| 170.6 | 77.4 | 45.37 | 157.4 | 70 | 44.47 |

| 172 | 78.2 | 45.47 | 158.7 | 70.9 | 44.68 |

| 173.4 | 79.1 | 45.62 | 160 | 71.8 | 44.88 |

| 174.9 | 80 | 45.74 | 161.4 | 72.7 | 45.04 |

| 176.7 | 81.1 | 45.90 | 163.1 | 73.8 | 45.25 |

| 179.2 | 82.6 | 46.09 | 165.4 | 75.4 | 45.59 |

| 181.2 | 83.9 | 46.30 | 167.3 | 76.7 | 45.85 |

结论

马氏躯干腿长指数=[(身高-坐高)/坐高]×100:亚洲男性平均为85.10(中腿型),亚洲女性平均为83.41(亚短腿型);欧美男性平均为90.77(亚长腿型),欧美女性平均为89.16(中腿型)。

马氏躯干腿长指数=[(身高-坐高)/坐高]×100:亚洲男性平均为85.10(中腿型),亚洲女性平均为83.41(亚短腿型);欧美男性平均为90.77(亚长腿型),欧美女性平均为89.16(中腿型)。

马氏躯干腿长指数是检测身体上下部分的相互比例(即躯干与腿的比例)的最可靠和最具有参照价值的量化指标。

由于坐高存在早晚差异,即晨起测量值大于睡前测量值,所以马氏指数晨起测量值小于睡前测量值。

《武汉市某高校大学生体型调查研究》(年龄17-21岁),如表所示,以供参考:

| 马氏躯干腿长指数分型(n:男=582;女=484) | ||||||||||||||

| 超短腿型 | 短腿型 | 亚短腿型 | 中腿型 | 亚长腿型 | 长腿型 | 超长腿型 | ||||||||

| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |

| 男 | 1 | 0.2 | 38 | 6.5 | 176 | 30.3 | 249 | 42.8 | 93 | 16 | 23 | 4 | 2 | 0.3 |

| 女 | 5 | 1.2 | 35 | 8.3 | 173 | 40.8 | 153 | 36 | 54 | 12.7 | 4 | 0.9 | 0 | 0 |

学童生徒の下肢高座高指数 (Skelic Index)の加齢変化(3)韩国、日本、美国学生马氏躯干腿长指数随年龄的变化,如图册所示:

学童生徒の下肢高座高指数 (Skelic Index)の加齢変化(3)韩国、日本、美国学生马氏躯干腿长指数随年龄的变化,如图册所示:

粗略判断腿身比

| 马氏躯干腿长指数分型(n:男=582;女=484) | ||||||||||||||

| 超短腿型 | 短腿型 | 亚短腿型 | 中腿型 | 亚长腿型 | 长腿型 | 超长腿型 | ||||||||

| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |

| 男 | 1 | 0.2 | 38 | 6.5 | 176 | 30.3 | 249 | 42.8 | 93 | 16 | 23 | 4 | 2 | 0.3 |

| 女 | 5 | 1.2 | 35 | 8.3 | 173 | 40.8 | 153 | 36 | 54 | 12.7 | 4 | 0.9 | 0 | 0 |

大小腿长比例

由此可见,用会阴高或身高减坐高表示腿长:同身高,女性腿长大于男性;但由于腿身比与身高正相关,身高越大,腿身比也越大[5][6];腿身比平均值男性略大于女性,差异显著(P<0.01);腿身比极端值也是男性略大于女性。因此,腿长并非女性特征。

大腿长相关指数

双膝过肩[16]与否、腕线过臀线[17][18]与否、腕线过会阴与否皆可粗略地判断腿身比,而一字马高举过头例外。

胫骨点高相关指数

小腿长相关指数

大腿长是股骨长,股骨是人体最粗最长的长骨[19]。小腿有两长骨,即胫骨和腓骨,通常小腿长指胫骨长[8],也有文献指腓骨长[15]。国人股骨长于胫骨7-10cm,只有胫骨长加上足高后(即胫骨点高),才能接近或超过股骨的长度[20]。而人类的(胫骨长/股骨长)×100平均只有80多。也就是说,我们平常说的运动员、模特或某些人“小腿比大腿长”,一般情况下,只是(胫骨长/股骨长)×100指数比普通人高而已,并不能得出他们胫骨比股骨长。

由于大腿顶端难以找到确定的测点,所以不易进行精确的测量,股骨头顶端虽是一个较好的起点,但探寻困难且不易准确[8]。在《用于技术设计的人体测量基础项目》中,大腿长用“髂前上棘点(is)至胫骨点(ti)的垂直距离”表示,该长度大于真正的大腿长(股骨长)[8]。在体育测量中,大腿长用大转子点高(下肢长B)减去胫骨点高(小腿长A)表示[21],该长度小于真正的大腿长(股骨长)[8]。在《服装用人体测量的部位与方法》中,大腿长用“腿内侧自会阴点至胫骨点(膝部)的垂直距离”表示,该长度小于真正的大腿长(股骨长)[8]。

由于大腿顶端难以找到确定的测点,所以不易进行精确的测量,股骨头顶端虽是一个较好的起点,但探寻困难且不易准确[8]。在《用于技术设计的人体测量基础项目》中,大腿长用“髂前上棘点(is)至胫骨点(ti)的垂直距离”表示,该长度大于真正的大腿长(股骨长)[8]。在体育测量中,大腿长用大转子点高(下肢长B)减去胫骨点高(小腿长A)表示[21],该长度小于真正的大腿长(股骨长)[8]。在《服装用人体测量的部位与方法》中,大腿长用“腿内侧自会阴点至胫骨点(膝部)的垂直距离”表示,该长度小于真正的大腿长(股骨长)[8]。

[(大转子点高-胫骨点高)/身高]×100:亚洲男性平均为25.30,亚洲女性平均为25.75;欧美男性平均为24.88,欧美女性平均为25.13。

[(大转子点高-胫骨点高)/大转子点高]×100:亚洲男性平均为49.53,亚洲女性平均为50.30;欧美男性平均为47.70,欧美女性平均为48.00。

[(大转子点高-胫骨点高)/胫骨点高]×100:亚洲男性平均为98.12,亚洲女性平均为101.21;欧美男性平均为91.20,欧美女性平均为92.31。

身高腿围比例

(胫骨点高/身高)×100:亚洲男性平均为25.79,亚洲女性平均为25.44;欧美男性平均为27.28,欧美女性平均为27.23。

(胫骨点高/大转子点高)×100:亚洲男性平均为50.47,亚洲女性平均为49.70;欧美男性平均为52.30,欧美女性平均为52.00。

身高大腿围指数

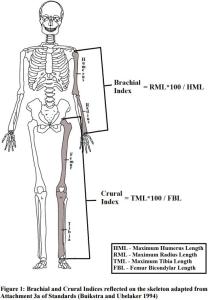

Crural指数(2)小腿长即胫骨长,是从胫骨点(ti)至内踝点(sph)的垂直距离;采用间接测量的方法,等于胫骨点高减去内踝高[8]。

Crural指数(2)小腿长即胫骨长,是从胫骨点(ti)至内踝点(sph)的垂直距离;采用间接测量的方法,等于胫骨点高减去内踝高[8]。

身高小腿长指数=(小腿长/身高)×100:亚洲男性平均为21.85,亚洲女性平均为21.30。

(小腿长/大转子点高)×100:亚洲男性平均为42.77,亚洲女性平均为41.61。

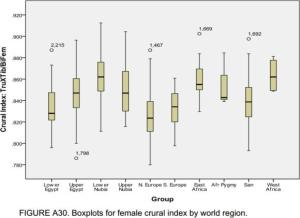

Crural指数=(胫骨长/股骨长)×100,指数高的人更适于参加跳的运动,几乎所有跳跃的动物都有非常高的Crural指数[22],如跳兔、袋鼠、跳鼠等。大腿短、小腿长可谓之羚羊腿[23]。

Crural指数可作为人或动物生活地区年均气温的衡量指标,低纬度地区的人或动物类群该指数大于高纬度地区的人或动物类群。

不同地区的人Crural指数(3)不同地区的人Crural指数如图册所示:

不同地区的人Crural指数(3)不同地区的人Crural指数如图册所示:

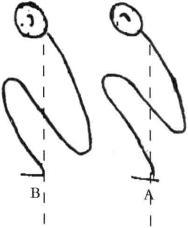

粗略判断大小腿比例(2)

粗略判断大小腿比例(2)

身高小腿围指数

肩臀宽比例

正确的测量方法——大腿最大围大腿围是经臀股沟点的大腿水平围长,又称为大腿最大围,并非大腿中部围[8]。正确和错误测量方法如图所示[24]:

正确的测量方法——大腿最大围大腿围是经臀股沟点的大腿水平围长,又称为大腿最大围,并非大腿中部围[8]。正确和错误测量方法如图所示[24]:

错误的测量方法,得到的数据偏小

错误的测量方法,得到的数据偏小

身高大腿围指数=(大腿围/身高)×100:亚洲男性平均为30.86,亚洲女性平均为33.17;欧美男性平均为33.97,欧美女性平均为35.61。

身高大腿围指数=(大腿围/身高)×100:亚洲男性平均为30.86,亚洲女性平均为33.17;欧美男性平均为33.97,欧美女性平均为35.61。

身高大腿围指数、大腿长围度指数女性均大于男性,差异显著。也就是说,同身高女性大腿更粗;女性腿相对粗短,男性相对细长[5]。这与体脂分布的性别差异有关[25],雌激素抑制脂肪在腹部的囤积,增加脂肪在臀部和大腿的囤积,雄激素则刚好相反。

虽然男性的肌肉含量比女性多得多。但1993年的一项研究表明,女性的下肢肌肉力量达到了男性的60%~70%,而上肢只有男性50%~60%,女性的肌肉更倾向分布于下肢。与男性相比,女性下肢肌肉质量占全身的比例更高。在相同的体重下,女性的下肢肌肉力量和男性几乎相同,但是上半身的肌肉力量低于男性[26]。因此,女性大腿围指数大于男性,不仅仅涉及脂肪分布,还涉及肌肉分布。

跳高、长跑运动员等大腿围和大腿围指数较小,因此,男人腿细肾虚的说法是不妥的[27]。

定义

身高小腿围指数=(腿肚围/身高)×100:亚洲男性平均为21.14,亚洲女性平均为21.25;欧美男性平均为21.53,欧美女性平均为21.63。

标准数据

肩宽髂宽髋宽比例

最大肩宽/肩最大宽:在三角肌部位上,上臂向外最突出部位间的横向水平直线距离。

臀宽/立位臀宽:臀部向外最突出部位间的横向水平直线距离[8]。或称为髋最大宽,即左右侧大腿部最向外侧突出点之间的直线距离。用圆杆直脚规测量。此项测量不必考虑大转子,只采用大腿部向外侧最突出之点[7]。

定义

(最大肩宽/身高)×100:亚洲男性平均为26.62,亚洲女性平均为25.63;欧美男性平均为28.01,欧美女性平均为26.55。

(臀宽/身高)×100:亚洲男性平均为19.12,亚洲女性平均为20.78;欧美男性平均为19.47,欧美女性平均为21.03。

(臀宽/最大肩宽)×100:亚洲男性平均为71.85,亚洲女性平均为81.09;欧美男性平均为69.50,欧美女性平均为79.22。

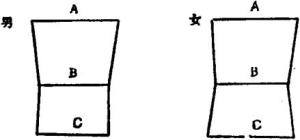

由此可见,男性肩宽臀窄,女性肩窄臀宽,两性差异显著。

男女差异

标准数据

肩宽/肩峰宽:左、右肩峰点(a)之间的直线距离。

两髂嵴点间宽/骨盆宽/髂嵴间宽/髂嵴间距[28]/腹宽/髂宽/髂嵴间径[29]:左、右髂嵴点(ic)之间的直线距离。

大转子点间宽/大转子间宽/大转子间距[30]/髋宽/大转子间径[31]:左右侧大转子最向外侧突出点之间的直线距离。

(注:测量大转子点高时采用股骨大转子最高的一点,即大转子点(tro),而不是最向外侧突出点[7]。)

伪概念假胯宽

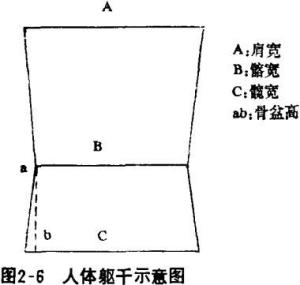

肩宽(肩峰宽)、髂宽(骨盆宽)、髋宽(大转子间宽)[8]这三个宽度正好将人体躯干分成两个梯形,如图所示:

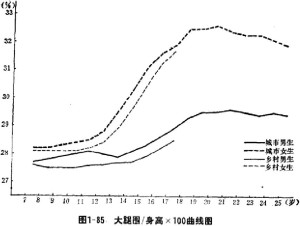

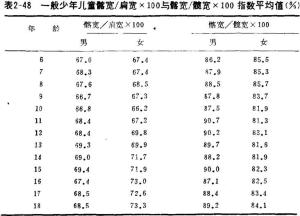

一般正常儿童少年,(髂宽/肩宽)×100和(髂宽/髋宽)×100两指数变化规律如图所示:

从图中看出,(髂宽/肩宽)×100指数,男性从小到大无显著差异,有一定稳定性,易于预测。而女性随着进入青春发育期,由于骨盆宽度增加,(髂宽/肩宽)×100指数从12岁后逐渐增大,到16岁后才能稳定下来。从12岁到16岁的4年间,该指数平均增大6.8%。由于12岁以后骨盆向横向增长明显,女性肩本身又比男性窄,所以女性(髂宽/肩宽)×100指数高于男性。

(髂宽/髋宽)×100指数,一般男少年各年龄组间无显著差异,变化相对稳定,易于预测。女少年在8岁以前趋向男性,随着青春发育期的到来,女性化逐渐明显,髋部的增宽使指数下降与男性有明显的差别[20]。

(髂宽/髋宽)×100指数,一般男少年各年龄组间无显著差异,变化相对稳定,易于预测。女少年在8岁以前趋向男性,随着青春发育期的到来,女性化逐渐明显,髋部的增宽使指数下降与男性有明显的差别[20]。

测量值

身高肩宽指数=(肩宽/身高)×100:亚洲男性平均为23.19,亚洲女性平均为22.55;欧美男性平均为23.31,欧美女性平均为22.06。

身高骨盆宽指数=(骨盆宽/身高)×100:亚洲男性平均为15.83,亚洲女性平均为17.45;欧美男性平均为15.43,欧美女性平均为16.22。

(大转子间宽/身高)×100:亚洲男性平均为17.89,亚洲女性平均为20.00。

肩宽骨盆宽指数=(骨盆宽/肩宽)×100:亚洲男性平均为68.10,亚洲女性平均为76.72;欧美男性平均为66.17,欧美女性平均为73.53。

髋宽指数=(骨盆宽/大转子间宽)×100:亚洲男性平均为88.75,亚洲女性平均为82.65。

躯干宽指数=(大转子间宽/肩宽)×100:亚洲男性平均为77.16,亚洲女性平均为88.68。

由此可见:男性肩宽平均值大于女性,(肩宽/身高)×100平均值大于女性。女性骨盆宽平均值和男性差不多,(骨盆宽/身高)×100、(骨盆宽/肩宽)×100平均值明显大于男性。也就是说,男性肩宽骨盆窄,女性肩窄骨盆宽,两性差异显著。

女性大转子间宽平均值略大于男性,(大转子间宽/身高)×100、(大转子间宽/肩宽)×100平均值明显大于男性,(骨盆宽/大转子间宽)×100平均值明显小于男性。

原因

“假胯宽”理论把髂嵴间宽定义为真胯宽,把大转子间宽或者臀宽定义为假胯宽。

结论

“假胯宽”理论认为,正常人髂嵴间宽大于大转子间宽,大转子间宽大于髂嵴间宽是股骨内旋所致。其实不然:

(1)人们常说“男性骨盆窄,女性骨盆宽”,这其实是相对于身高而言,同身高女性骨盆更宽(身高骨盆宽指数女性大于男性)。就骨盆宽平均值而言,男女差不多,也不是在每个地区女性都大于男性[32]。

(2)其次,骨盆宽又称为髂嵴间宽,是腹宽,而不是臀宽[8];大转子点间宽才接近臀宽;三者关系为——骨盆宽<大转子点间宽<臀宽。

(3)在人体尺寸平均值中,只有大转子点间宽和臀宽测量值,女性始终略大于男性。同身高,两性差异极其显著。也就是说,女性髋关节更宽,从腹部至髋部的宽度增加得更为明显,构成了女性特有的曲线美。相关数据如下:

| 项目 | 男 | 女 | 男女差 |

| 身高(mm) | 1714 | 1591.3 | 122.7 |

| 骨盆宽(mm) | 272.2 | 263 | 9.2 |

| (骨盆宽/身高)×100 | 15.88 | 16.53 | -0.65 |

| 大转子间宽(mm) | 306.7 | 318.2 | -11.5 |

| (大转子间宽/身高)×100 | 17.89 | 20.00 | -2.10 |

| (骨盆宽/大转子间宽)×100 | 88.75 | 82.65 | 6.10 |

| 臀宽(mm) | 327.80 | 330.70 | -2.90 |

| (臀宽/身高)×100 | 19.12 | 20.78 | -1.66 |

词条图册

| 项目 | 男 | 女 | 男女差 |

| 身高(mm) | 1714 | 1591.3 | 122.7 |

| 骨盆宽(mm) | 272.2 | 263 | 9.2 |

| (骨盆宽/身高)×100 | 15.88 | 16.53 | -0.65 |

| 大转子间宽(mm) | 306.7 | 318.2 | -11.5 |

| (大转子间宽/身高)×100 | 17.89 | 20.00 | -2.10 |

| (骨盆宽/大转子间宽)×100 | 88.75 | 82.65 | 6.10 |

| 臀宽(mm) | 327.80 | 330.70 | -2.90 |

| (臀宽/身高)×100 | 19.12 | 20.78 | -1.66 |

-

雪铁龙全新C4正式亮相 可回收材料制造/注重经济性

2025-09-21 18:17:08 查看详情 -

雪铁龙C3L正式亮相 可回收材料制造/注重经济性

2025-09-21 18:17:08 查看详情 -

雪铁龙全新C3L官图泄露 可回收材料制造/注重经济性

2025-09-21 18:17:08 查看详情 -

郎朗喜提沃尔沃XC90 展示可持续性环保材料

2025-09-21 18:17:08 查看详情 -

沃尔沃宣布将推纯电MPV 展示可持续性环保材料

2025-09-21 18:17:08 查看详情 -

20世纪音乐的素材与技法

2025-09-21 18:17:08 查看详情 -

吉林农业大学中药材学院

2025-09-21 18:17:08 查看详情

求购

求购