- 歼教-1

歼教-1

背景研发

历史背景

初教-5教练机20世纪50年代初,中华人民共和国刚刚成立就面临朝鲜战争的严峻局面。由于战争需要,中国航空工业于1951年组建。在先有空军后有航空工业的特殊环境下,中国航空工业为国防建设和经济建设全力发展。由于中国空军迅速组建扩大,飞行员队伍的加速培训成为亟待解决的问题。

初教-5教练机20世纪50年代初,中华人民共和国刚刚成立就面临朝鲜战争的严峻局面。由于战争需要,中国航空工业于1951年组建。在先有空军后有航空工业的特殊环境下,中国航空工业为国防建设和经济建设全力发展。由于中国空军迅速组建扩大,飞行员队伍的加速培训成为亟待解决的问题。

歼-5战斗机遵循“先仿制、后研制”的思路,中国航空工业在引进苏联多型飞机后开展仿制工作,并分别在1954年7月3日成功首飞了初教-5(仿制雅克-18)初级教练机和1956年7月19日成功首飞了歼-5(仿制米格-17)高亚音速喷气式战斗机。这表明中国航空工业已经在仿制和技术建设上打下了坚实的基础。在此背景下,第二机械工业部(简称:二机部)航空工业局决定开始自行设计飞机。

歼-5战斗机遵循“先仿制、后研制”的思路,中国航空工业在引进苏联多型飞机后开展仿制工作,并分别在1954年7月3日成功首飞了初教-5(仿制雅克-18)初级教练机和1956年7月19日成功首飞了歼-5(仿制米格-17)高亚音速喷气式战斗机。这表明中国航空工业已经在仿制和技术建设上打下了坚实的基础。在此背景下,第二机械工业部(简称:二机部)航空工业局决定开始自行设计飞机。

1956年8月2日,经航空工业局批准,新中国第一个飞机设计室——沈阳飞机设计室成立,主任设计师为徐舜寿,副主任设计师为黄志千、叶正大。成立沈阳飞机设计室,是为了学习苏联的飞机设计方法,使中国航空工业能够从仿制过渡到自行设计,既满足空军对飞机的需求,又培养自己的飞机设计队伍。

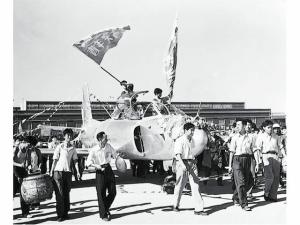

歼教-1在机场在选择第一种自行设计的飞机机型时,针对空军航校普遍使用的螺旋桨活塞式后三点起落架的雅克-18中级教练机,已满足不了部队装备喷气式飞机的训练要求,徐舜寿综合考虑了中国当时的制造能力、设计队伍的技术水平、空军的实际需求和不同机型的设计难易程度,最终选定的设计机型为亚音速喷气式教练机。飞机设计室确定的新型喷气式教练机的设计原则为:飞机结构强度和安全性要满足教练机的飞行与训练要求;战术性能接近世界同类飞机的先进水平;制造、使用、维护简便,所用材料、成品、附件立足于国内。新教练机最初曾用过“东风101”、“红专503”的名称。最后经报请空军和航空工业局批准,新型喷气式教练机被命名为歼教-1,又称“101号”机[3]。

歼教-1在机场在选择第一种自行设计的飞机机型时,针对空军航校普遍使用的螺旋桨活塞式后三点起落架的雅克-18中级教练机,已满足不了部队装备喷气式飞机的训练要求,徐舜寿综合考虑了中国当时的制造能力、设计队伍的技术水平、空军的实际需求和不同机型的设计难易程度,最终选定的设计机型为亚音速喷气式教练机。飞机设计室确定的新型喷气式教练机的设计原则为:飞机结构强度和安全性要满足教练机的飞行与训练要求;战术性能接近世界同类飞机的先进水平;制造、使用、维护简便,所用材料、成品、附件立足于国内。新教练机最初曾用过“东风101”、“红专503”的名称。最后经报请空军和航空工业局批准,新型喷气式教练机被命名为歼教-1,又称“101号”机[3]。

自行研制

沈阳飞机制造厂工人正在加工歼教-1机体

沈阳飞机制造厂工人正在加工歼教-1机体 1958.7.26歼教-1出厂准备首飞

1958.7.26歼教-1出厂准备首飞 歼教-1木制样机1956年10月开始酝酿设计,沈阳飞机设计室主任设计师徐舜寿[4]和两位副主任设计师黄志千、叶正大一起组织和带领的团队,设计人员共92人,平均年龄只有22岁[5]。他们大多有着海外留学的专业背景。他们先后召开了13次空军领导、飞行员、地勤人员参加的座谈会,广泛征求意见的基础上,在设计室成立一个月之后就提出了设计喷气式中级教练机的建议。

歼教-1木制样机1956年10月开始酝酿设计,沈阳飞机设计室主任设计师徐舜寿[4]和两位副主任设计师黄志千、叶正大一起组织和带领的团队,设计人员共92人,平均年龄只有22岁[5]。他们大多有着海外留学的专业背景。他们先后召开了13次空军领导、飞行员、地勤人员参加的座谈会,广泛征求意见的基础上,在设计室成立一个月之后就提出了设计喷气式中级教练机的建议。

当时的成员之一的顾诵芬院士后来回忆到,一开始什么东西也没有,徐舜寿给了一些钱,让大家都上街去采购资料。“另外,看到好的东西都可以去弄点。”

办公设备也是没有的。建设计室时,画图桌都是徐舜寿找设计员来设计,临时做的,再买了些手摇计算机。置办完这些家当,中国第一个飞机设计室就算开张了。第一架飞机,取名为“歼教-1”,即“歼击教练机1型”。当时工厂刚刚仿制成功苏联的“米格-17”喷气歼击机,从工厂来的设计人员都对“米格型”飞机非常熟悉。但是,设计师们在开创中国自行设计飞机的时代,不准备让中国自行设计的飞机成为“米格机”的仿制品,所以有意识地采用了由中国设计人员对全系统进行集成、独立做出“工程综合”的设计路线。

“歼教-1”飞机在最后确定的总体设计方案中,多处体现了创新的特点。该机打破了米格歼击机的传统框框,采用了两侧进气、全金属、前三点起落架、双座、平直翼的总体方案。其中抛弃米格机头进气布局,采用两侧进气布局,对后来国产歼击机、强击机的发展有着重要意义。

为了将纸面上的飞机制造出来,把二维设计图变成三维实物是一个非常困难的过程,难就难在当时没有人做过样机,没有任何经验,甚至连设计师自己都只是有个朦胧的概念。而沈飞一个叫陈明生的八级木工,带着一个小组,硬是用了不到一百天的时间,将“歼教1”的木质样机交了出来[6]。

歼教-1准备首飞1956年10月,新型喷气式教练机正式开始设计,11月完成数个初步方案的设计,12月底,飞机的三面图和总体布置图以及重量、重心性能估算完毕,设计方案上报空军和二机部。1957年2月,空军和二机部对设计方案做了部分修改后批准了该方案。飞机设计室19576年3月开始歼教1-的技术设计,设计资料同时送苏联咨询,至9月完成了设计资料和木质样机。从1957年年底到1958年3月,完成了生产图纸的绘制和发图。1958年4月,经军工产品定型委员会批准,歼教-1飞机的样机试制正式开始。1958年7月24日,歼教1的第一架样机“101号”机完成总装。从发完生产图纸到首架样机总装完毕,只用了不到100天的时间。

歼教-1准备首飞1956年10月,新型喷气式教练机正式开始设计,11月完成数个初步方案的设计,12月底,飞机的三面图和总体布置图以及重量、重心性能估算完毕,设计方案上报空军和二机部。1957年2月,空军和二机部对设计方案做了部分修改后批准了该方案。飞机设计室19576年3月开始歼教1-的技术设计,设计资料同时送苏联咨询,至9月完成了设计资料和木质样机。从1957年年底到1958年3月,完成了生产图纸的绘制和发图。1958年4月,经军工产品定型委员会批准,歼教-1飞机的样机试制正式开始。1958年7月24日,歼教1的第一架样机“101号”机完成总装。从发完生产图纸到首架样机总装完毕,只用了不到100天的时间。

歼教-1首飞后叶正大等合影继批准设立沈阳飞机设计室后,黎明发动机设计室于1956年10月成立,吴大观为设计室主任,虞光裕为副主任、总设计师。1957年初,发动机设计室明确了新发动机的设计原则为从简单做起,先易后难,由小到大。为配合歼教-1飞机的研制,确定新中国首次自行设计的喷气发动机为“喷发-1A”发动机,代号PF-1A。为减少技术风险,黎明发动机设计室决定选用刚仿制成功的涡喷5发动机作为原准机,采用相似律方法进行缩型设计。1958年5月黎明发动机制造厂试制出第一台发动机,并通过了20小时的试车,1958年7月1日,首台喷发-1A发动机送到沈阳飞机制造厂,用于歼教-1“101号”机总装[7]。

歼教-1首飞后叶正大等合影继批准设立沈阳飞机设计室后,黎明发动机设计室于1956年10月成立,吴大观为设计室主任,虞光裕为副主任、总设计师。1957年初,发动机设计室明确了新发动机的设计原则为从简单做起,先易后难,由小到大。为配合歼教-1飞机的研制,确定新中国首次自行设计的喷气发动机为“喷发-1A”发动机,代号PF-1A。为减少技术风险,黎明发动机设计室决定选用刚仿制成功的涡喷5发动机作为原准机,采用相似律方法进行缩型设计。1958年5月黎明发动机制造厂试制出第一台发动机,并通过了20小时的试车,1958年7月1日,首台喷发-1A发动机送到沈阳飞机制造厂,用于歼教-1“101号”机总装[7]。

试飞成功

1985.8.4飞行员于振武驾歼教-1归来1958年7月26日,时任空军作训部部长的于振武[6]在歼教-1首架不幸失事的情况下,顶着压力完成了第二架歼教-1的首飞任务,标志着新中国自主设计研制飞机成功迈出第一步[8][9][10][11]。

1985.8.4飞行员于振武驾歼教-1归来1958年7月26日,时任空军作训部部长的于振武[6]在歼教-1首架不幸失事的情况下,顶着压力完成了第二架歼教-1的首飞任务,标志着新中国自主设计研制飞机成功迈出第一步[8][9][10][11]。

新中国第一架自行设计制造的喷气式飞机胜利试飞的消息,随后报告了周恩来总理。当时,有的同志建议,在当年国庆节时驾驶歼教-1飞过天安门,后经过通盘考虑,感觉还不宜公开。周总理说,告诉这架飞机的设计人员,要他们做无名英雄。新华社为这架飞机发了一条内部消息[1]。

1958年8月4日时任中共中央军委副主席叶剑英元帅、空军司令员刘亚楼专程来沈阳参加了歼教-1的报捷庆祝大会,观看了飞行表演。经过准备,试飞员于振武在空中不仅作了常规飞行表演,而且还大胆地作了一些精彩的低空特技动作,引起了观礼台上叶帅等首长的赞叹[12]。

研制中止

叶剑英元帅刘亚楼司令员观看歼教-1飞行1958年10月歼教-1已经完成了3000米以下部分科目的飞行试验。1958年国庆节后,2架歼教-1飞机在北京进行飞行汇报表演。根据试飞结果分析,飞机的设计、制造是成功的。在11月中旬2架歼教-1飞回沈阳时,其中1架的发动机出现故障,叶片折断。该机型只生产了3架。1架作静力试验,2架试飞后封存。有1架收藏于中国航空博物馆[13]。

叶剑英元帅刘亚楼司令员观看歼教-1飞行1958年10月歼教-1已经完成了3000米以下部分科目的飞行试验。1958年国庆节后,2架歼教-1飞机在北京进行飞行汇报表演。根据试飞结果分析,飞机的设计、制造是成功的。在11月中旬2架歼教-1飞回沈阳时,其中1架的发动机出现故障,叶片折断。该机型只生产了3架。1架作静力试验,2架试飞后封存。有1架收藏于中国航空博物馆[13]。

歼教-1原来计划成为中国空军教练机体系一环。但由于空军训练体制变动,原定的战斗机飞行员三级训练即初教-5——歼教-1——乌米格-15,后改为两级训练即初教-5——乌米格-15,使歼教-1未能继续研制下去。同时配套飞机动力“喷发-1A”的黎明发动机制造厂无力解决发动机叶片折断的技术难题,也导致歼教-1研制受阻。虽然歼教-1项目中止,但歼教-1设计研制为中国航空工业建立了研发程序,摸索出一套工作方法,积累了设计、计算和试验资料,培育了中国第一代飞机设计师。

技术特点

气动布局

歼教-1教练机陈列在航空博物馆歼教-1教练机,采用全金属机身、液压收放前三点式起落架、两侧进气、双座、梯形下单翼的高亚音速喷气式教练机的总体气动方案。该方案要求材料和成品的研制均立足于国内。

歼教-1教练机陈列在航空博物馆歼教-1教练机,采用全金属机身、液压收放前三点式起落架、两侧进气、双座、梯形下单翼的高亚音速喷气式教练机的总体气动方案。该方案要求材料和成品的研制均立足于国内。

歼教-1抛弃苏联米格战机都机头进气布局、采用两侧进气布局,可以在机头安装大型的雷达或电子设备,对后来国产歼击机、强击机的发展有着重要的借鉴意义。

动力装置

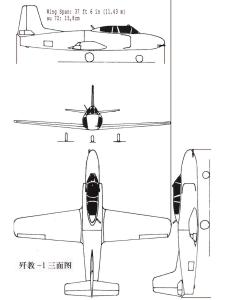

歼教-1三视图该机的动力装置采用的“喷发-1A”型发动机,额定推力15.3千牛,最大推力16千牛。是沈阳航空发动机设计所和黎明发动机公司在涡喷-5基础上改进研制的涡轮喷气发动机,也是中国自行研制的第一种喷气式发动机。

歼教-1三视图该机的动力装置采用的“喷发-1A”型发动机,额定推力15.3千牛,最大推力16千牛。是沈阳航空发动机设计所和黎明发动机公司在涡喷-5基础上改进研制的涡轮喷气发动机,也是中国自行研制的第一种喷气式发动机。

航电武器

歼教-1该机座舱是教员座位与学员座位前后纵列,装备有比较完善的仪表、电器、附件设备。

歼教-1该机座舱是教员座位与学员座位前后纵列,装备有比较完善的仪表、电器、附件设备。

该机机头左侧装有一门23毫米航炮,左右翼下各有一个挂点,可挂副油箱或普通航弹[14]。

性能数据

歼教-1技术参考数据:

| 机长 | 10.56米, |

| 机高 | 3.94米, |

| 翼展 | 11.43米; |

| 空重 | 3149千克, |

| 正常起飞重量 | 4159千克, |

| 最大起飞重量 | 4602千克; |

| 最大平飞速度 | 840千米/小时(高度8千米), |

| 最大平飞马赫数 | 0.77(高度10千米), |

| 实用升限 | 14500米, |

| 最大爬升率 | 28.4米/秒(海平面), |

| 最大航程 | 957千米(机内燃油)[3][15][16][17] |

总体评价

| 机长 | 10.56米, |

| 机高 | 3.94米, |

| 翼展 | 11.43米; |

| 空重 | 3149千克, |

| 正常起飞重量 | 4159千克, |

| 最大起飞重量 | 4602千克; |

| 最大平飞速度 | 840千米/小时(高度8千米), |

| 最大平飞马赫数 | 0.77(高度10千米), |

| 实用升限 | 14500米, |

| 最大爬升率 | 28.4米/秒(海平面), |

| 最大航程 | 957千米(机内燃油)[3][15][16][17] |

-

双12钜惠来袭 长城618宠粉节

2025-10-31 12:52:28 查看详情 -

成都丰田雷凌优惠达1.3万元 成都大众捷达最高优惠1.3万元

2025-10-31 12:52:28 查看详情 -

3将上市 17.58万

2025-10-31 12:52:28 查看详情 -

黄海纯电轿车Smile将于12月上市 29万元

2025-10-31 12:52:28 查看详情 -

江淮嘉悦X7正式上市 售5.97万元起/续航201km

2025-10-31 12:52:28 查看详情 -

小鹏全新P7i将于今日上市 售价119.8

2025-10-31 12:52:28 查看详情 -

EV上市 售价103.80万起

2025-10-31 12:52:28 查看详情 -

T70纪念版上市 13.96万元

2025-10-31 12:52:28 查看详情 -

欧拉新款R1将于成都车展上市 全新宝马2系Coupe最新谍照

2025-10-31 12:52:28 查看详情 -

Pro将于4月15日上市 12.9万元

2025-10-31 12:52:28 查看详情

求购

求购