- 廷巴克图

廷巴克图

基本资料

中文名称:廷巴克图[1]

英文名称:Timbuktu

国 家:马里

所 属 洲:非洲

编 号:448-002

世界遗产委员会评价

廷巴克图 1988年根据文化遗产遴选标准C (II)、(IV)、(V) 被列入《世界遗产目录》。评为遗产的报告:世界遗产委员会第12届会议报告,1990年被列入世界濒危遗产名录,世界遗产委员会第14届会议报告。

廷巴克图 1988年根据文化遗产遴选标准C (II)、(IV)、(V) 被列入《世界遗产目录》。评为遗产的报告:世界遗产委员会第12届会议报告,1990年被列入世界濒危遗产名录,世界遗产委员会第14届会议报告。

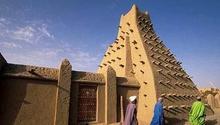

这里是声名显赫的科兰尼克·桑科雷大学的所在地。廷巴克图在15-16世纪成为了精神文化中心,同时也是伊斯兰文化向非洲传播的中心。津加里贝尔、桑科尔和西迪.牙希亚这三座雄伟的清真寺反映了廷巴克图的黄金年代。尽管这些建筑在16世纪被修复,但是今天它们仍然受到风沙侵蚀的威胁。由于风沙侵蚀的威胁,世界遗产委员会在第14届会议上把廷巴克图列入世界濒危遗产名录。为了抵御这些最严重的危险,一项保护世界财产的计划已经启动,包括修固津加里贝尔清真寺和雨水排放系统的改建。

历史

廷巴克图位于沙漠中心一个叫做“尼日尔河之岸”(“Boucle du Niger”)的地方,距尼日尔河7公里。它坐落在尼日尔河河道和萨赫勒地区陆地通道的交汇处,是从开罗或的黎波里经贡达姆漫长之路的终点。

廷巴克图 廷巴克图建于公元1100年,历史上是贸易和文化中心。历史渊源:廷巴克图于公元1100年由图阿雷格人所建,并成为旅客的中途短暂停留地以及上苏丹商人进行贸易的场所。

廷巴克图 廷巴克图建于公元1100年,历史上是贸易和文化中心。历史渊源:廷巴克图于公元1100年由图阿雷格人所建,并成为旅客的中途短暂停留地以及上苏丹商人进行贸易的场所。

公元13世纪,随着以尼日尔河为经济中心的马里帝国的崛起,廷巴克图日渐重要。由于它与杰姆之间发展的食盐、谷粮和黄金贸易,其商业影响远远超过了它的军事作用。它不仅接纳了许多从撒哈拉沙漠边界城镇逃出来的外国商人,而且吸引了众多伊斯兰学者。所有这些人为廷巴克图的发展及其包括贡达姆等邻近地区的确立作出了贡献。

公元14世纪修建了防卫城墙和清真寺。此时的廷巴克图在曼丁哥帝国的统治下已成为重要的文化中心。城市结构的基本布局就在那个时候确定下来。

15世纪初,廷巴克图在阿斯吉亚王朝统治时期发展到顶峰。其影响不断扩大,此时,城市建设密集发展。城市布局:虽然早在16世纪廷巴克图就已具城市规模,但其现今的规划布局应追溯到19世纪。

环绕在城市五个城区外的是5公里长的城墙。在这个商业性城市里,市场和公共聚集地占据了很大一部分空间。宽窄不同的、弯弯曲曲的砂石街巷从作为城市两个中心的两个清真寺向外延展。

津加里贝尔清真寺的金字塔状平头光塔在市区以外也清晰可见,已成为城市一道景观。建于公元1325年曼丁哥王朝统治时期的津加里贝尔清真寺整体厚重,但其拱廊使这一感觉有所缓解。另外两个清真寺也为城市景观增添了这一基本视觉效果,其中桑克尔清真寺已转变成为大学。城市景观还包括那些低矮建筑。

廷巴克图的清真寺以及圣地在其发展的鼎盛时期伊斯兰教在非洲的传播过程中发挥了巨大的作用。16世纪由班迪亚拉基拉修复的廷巴克图三大清真寺是阿士基亚王朝末期廷巴克图作为首府达到黄金时代的见证。廷巴克图清真寺向世人解说了传统的建筑艺术,但这些建筑在不断变化的环境条件影响下极易破坏。

简介

廷巴克图 廷巴克图,又译为“丁布各都”,现名通布图(Tombouctou),位于沙漠中心一个叫做“尼日尔河之岸”(“Boucle du Niger”)的地方,距尼日尔河7公里,坐落在尼日尔河河道和萨赫勒地区陆地通道的交汇处,为1087年(另一资料:1100年)图阿雷格人所建。图阿雷格人是非洲著名的游牧民族,在漫长的历史岁月里,为了寻找水源,他们赶着牛羊、带着骆驼,驮着帐篷和其他生活用品,常年往返于阿鲁万纳和尼日尔河沿岸之间。据传说,当年图阿雷格人每逢旱季,他们南下来到廷巴克图所在地的一口水井旁,围着水井安营扎寨,雨季时便留下多余物品返回北方。这口水井由一名叫布克图的老妇人看守,他们每次南下都说去“廷—布克图”,意为“布克图之地”,后来建立的城镇也称之为“廷—布克图”,廷巴克图便是从“廷—布克图”演化而来的。图阿雷格人的这口水井迄今依然保留着,供游人观赏,成为这座城市的历史见证。

廷巴克图 廷巴克图,又译为“丁布各都”,现名通布图(Tombouctou),位于沙漠中心一个叫做“尼日尔河之岸”(“Boucle du Niger”)的地方,距尼日尔河7公里,坐落在尼日尔河河道和萨赫勒地区陆地通道的交汇处,为1087年(另一资料:1100年)图阿雷格人所建。图阿雷格人是非洲著名的游牧民族,在漫长的历史岁月里,为了寻找水源,他们赶着牛羊、带着骆驼,驮着帐篷和其他生活用品,常年往返于阿鲁万纳和尼日尔河沿岸之间。据传说,当年图阿雷格人每逢旱季,他们南下来到廷巴克图所在地的一口水井旁,围着水井安营扎寨,雨季时便留下多余物品返回北方。这口水井由一名叫布克图的老妇人看守,他们每次南下都说去“廷—布克图”,意为“布克图之地”,后来建立的城镇也称之为“廷—布克图”,廷巴克图便是从“廷—布克图”演化而来的。图阿雷格人的这口水井迄今依然保留着,供游人观赏,成为这座城市的历史见证。

廷巴克图的名字,始终跟尼日尔河联系在一起。这条非洲第三大河,如同一张拉满的弓,充满力度和紧张感,割破撒哈拉沙漠的南缘,最后在赤道附近流入大西洋。而廷巴克图,就像弓背上露出的那枚箭头,坚定地指向广阔的北方撒哈拉腹地。如此,就可以理解这座传奇城市的地理意义了。在非洲,尼日尔河恐怕要排到尼罗河和刚果河的后边,然则为什么对那后两条大河的探险却晚于尼日尔河几十年呢?恐怕我们不得不说,这完全是廷巴克图的吸引力造成的。如果没有廷巴克图的神奇传说,也许整个西非地区的历史都要改写。

廷巴克图历史上是贸易和文化中心,是古代西非和北非骆驼商队的必经之地,也是伊斯兰文化向非洲传播的中心。它享有“苏丹的珍珠”、“神秘的通布图”、“荒漠中的女王”之美称,是马里历史上最悠久的一个古城。此外,它还以具有伊斯兰建筑风格的清真寺而闻名于世。

公元13世纪,随着以尼日尔河为经济中心的马里帝国的崛起,廷巴克图日渐重要。由于它与杰姆之间发展的食盐、谷粮和黄金贸易,其商业影响远远超过了它的军事作用。它不仅接纳了许多从撒哈拉沙漠边界城镇逃出来的外国商人,而且吸引了众多伊斯兰学者。所有这些人为廷巴克图的发展及其包括贡达姆等邻近地区的确立作出了贡献。

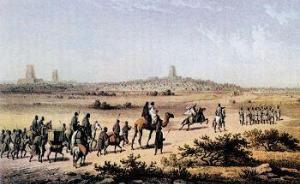

廷巴克图 历史名城廷巴克图从公元14世纪中叶起,相继成为马里帝国和桑海帝国的重要都市,修建了防卫城墙和清真寺。此时的廷巴克图在曼丁哥帝国的统治下已成为重要的文化中心。城市结构的基本布局就在那个时候确定下来。在阿斯吉亚王朝(1493年至1591年)时期,是西非的文化和宗教中心,城市建设密集发展。世界各地的伊斯兰学者纷纷到这里讲学布道,那些能工巧匠更是在这里大显身手,使这座城市声威远震,与开罗、巴格达和大马士革齐名,是当时著名的伊斯兰学术研究地之一。

廷巴克图 历史名城廷巴克图从公元14世纪中叶起,相继成为马里帝国和桑海帝国的重要都市,修建了防卫城墙和清真寺。此时的廷巴克图在曼丁哥帝国的统治下已成为重要的文化中心。城市结构的基本布局就在那个时候确定下来。在阿斯吉亚王朝(1493年至1591年)时期,是西非的文化和宗教中心,城市建设密集发展。世界各地的伊斯兰学者纷纷到这里讲学布道,那些能工巧匠更是在这里大显身手,使这座城市声威远震,与开罗、巴格达和大马士革齐名,是当时著名的伊斯兰学术研究地之一。

这里的建筑是伊斯兰建筑风格和阿拉伯建筑风格的完美统一,其中最著名的建筑当属穆萨清真寺了。这个出名的伊斯兰建筑群在1325年创建,经过了几次扩建才形成现在的规模。这座清真寺由2座宣礼塔和3座内院共同组成,2座宣礼塔中较高的那座是市内最高的建筑。市区的另一座著名建筑是创建于14世纪的斯科尔清真寺。在寺中耸立着一座装饰精巧的宣礼塔。16世纪,伊斯兰教学者都在寺中那方形的祈祷大厅里深造、论道。

公元16世纪末期,摩洛哥人侵占,城市遭到破坏,开始衰落。法国殖民者于1893年占领此地后,廷巴克图更加衰落破败,而且从此一蹶不起。今天的廷巴克图,是在马里独立后得到建设和发展的,是马里最北部的一座重要城市,也是通布图区(全国八大行政区之一)首府。

廷巴克图的清真寺以及圣地在其发展的鼎盛时期伊斯兰教在非洲的传播过程中发挥了巨大的作用。16世纪由班迪亚拉基拉修复的廷巴克图三大清真寺是阿士基亚王朝末期廷巴克图作为首府达到黄金时代的见证。廷巴克图清真寺向世人解说了传统的建筑艺术。

廷巴克图的清真寺以及圣地在其发展的鼎盛时期伊斯兰教在非洲的传播过程中发挥了巨大的作用。但这些建筑在不断变化的环境条件影响下极易破坏。

历史上,廷巴克图因拥有理想的地理位置而得到迅速发展,而成为伊斯兰世界的重要都市和骆驼商队的贸易要站。

在撒哈拉沙漠以南非洲地区,廷巴克图是最早皈依伊斯兰教的城市,伊斯兰教在这里发展的鼎盛时期,城内的斯科尔高等学府,有研究《古兰经》以及法学、文学、历史和天文、地理等的学科。今天市内保存下来的最著名的伊斯兰古建筑是廷巴克图大清真寺,也称穆萨清真寺或康康清真寺,建于马里苏丹艾尔·哈吉·康康·穆萨执政时期,由著名的伊斯兰建筑师阿布·杜德吉于1325年到1330年设计督建,后来又几经重修扩建,成为一组庄严肃穆、宏伟壮观的伊斯兰建筑群。清真寺由三座内院和两座宣礼塔组成,其中一座宣礼塔为全市最高建筑。清真寺墙面呈深黄色,上面饰有各种图案和浮雕,并刻有许多经文。寺内东西向有8排立柱,南北向有25排立柱,立柱林立,殿堂宏伟,尖塔高耸,呈现出精湛的伊斯兰建筑艺术。市内的另一座名叫斯科尔的清真寺,建于公元14世纪末,也是一座著名的伊斯兰建筑。据说这座清真寺是一位虔诚的伊斯兰信徒而又乐善好施的贵妇人出资建造的。清真寺的宣礼塔建筑精美,祈祷大厅装饰豪华,厅外小径环绕,院内北侧的房舍是当年作为斯科尔高等学府的教学场所。

廷巴克图 因廷巴克图地处水陆要冲,是撒哈拉沙漠通道和尼日尔河的联结点,自古以来商业贸易活动十分活跃,迄今市区仍有数目众多的古老市场,充分显示出这座城市在商业方面的重要地位。可以说,廷巴克图之所以闻名于世,在很大程度上应归功于它在西非商业上的特殊地位。

廷巴克图 因廷巴克图地处水陆要冲,是撒哈拉沙漠通道和尼日尔河的联结点,自古以来商业贸易活动十分活跃,迄今市区仍有数目众多的古老市场,充分显示出这座城市在商业方面的重要地位。可以说,廷巴克图之所以闻名于世,在很大程度上应归功于它在西非商业上的特殊地位。

虽然廷巴克图现在只有1万余人口(另一资料:今天它只有几千居民),极盛时期却曾达到4.5万人,城市除几条新修的马路外,建筑形式和布局基本上保持着15世纪的原貌。居民住宅为木石结构,多为两层,门上装有门环和门钉,并装饰有五颜六色的铜质图案。市区有肉类加工、食品加工等工业,郊外有航空站。

虽然早在16世纪廷巴克图就已具城市规模,但现今的规划布局应追溯到19世纪。5公里长的城墙环绕在城市五个城区外。在这个商业性城市里,市场和公共聚集地占据了很大一部分空间。宽窄各异的、弯弯曲曲的砂石街巷从作为城市两个中心的两个清真寺向外延展。曼丁哥王朝统治时期的津加里贝尔清真寺的金字塔状平头光塔在市区以外也清晰可见,已成为城市一道景观。津加里贝尔清真寺整体厚重,但其拱廊使这一感觉有所缓解。另外两个清真寺也为城市景观增添了这一基本视觉效果,其中桑克尔清真寺已转变成为大学。城市景观还包括那些低矮建筑。

廷巴克图附近农副产品丰富,是阿拉伯树胶、柯拉果、畜产品集散地和食用盐的中转站,椰枣产量大,是游牧民和一部分城市居民的主要食粮。城市居民绝人多数信奉伊斯兰教,保持着伊斯兰习惯,每逢星期五主麻日,万人空巷,清真寺内外人山人海,人们虔城地做礼拜。

廷巴克图被人们誉为“沙漠之都”。不仅如此,而且廷巴克图在中世纪是伊斯兰教学术和文化中心。现为商队贸易要站和物资集散中心。这样,人们又称它为“撒哈拉明珠”。

马里历史名城廷巴克图,位于撒哈拉沙漠南缘,尼日尔河中游北岸,是古代西非和北非骆驼商队的必经之地,从公元14世纪中叶起,相继成为马里帝国和桑海帝国的重要都市,在阿斯吉亚王朝(1493年至1591年)时期,是西非的文化和宗教中心,世界各地的伊斯兰学者纷纷到这里讲学布道,那些能工巧匠更是在这里大显身手,使这座城市声威远震,与开罗、巴格达和大马士革齐名,是当时著名的伊斯兰学术研究地之一,市区多伊斯兰教和阿拉伯文化遗址,被联合国教育、科学及文化组织列入世界文化及自然遗产保护名录。

廷巴克图 廷巴克图,又译为“丁布各都”,亦称“通布图”,为1087年图阿雷格人所建。图阿雷格人是非洲著名的游牧民族,在漫长的历史岁月里,为了寻找水源,他们赶着牛羊、带着骆驼,驮着帐篷和其他生活用品,常年往返于阿鲁万纳和尼日尔河沿岸之间。据传说,当年图阿雷格人每逢旱季,他们南下来到廷巴克图所在地的一口水井旁,围着水井安营扎寨,雨季时便留下多余物品返回北方。这口水井由一名叫布克图的老妇人看守,他们每次南下都说去“廷—布克图”,意为“布克图之地”,后来建立的城镇也称之为“廷—布克图”,廷巴克图便是从“廷—布克图”演化而来的。图阿雷格人的这口水井迄今依然保留着,供游人观赏,成为这座城市的历史见证。

廷巴克图 廷巴克图,又译为“丁布各都”,亦称“通布图”,为1087年图阿雷格人所建。图阿雷格人是非洲著名的游牧民族,在漫长的历史岁月里,为了寻找水源,他们赶着牛羊、带着骆驼,驮着帐篷和其他生活用品,常年往返于阿鲁万纳和尼日尔河沿岸之间。据传说,当年图阿雷格人每逢旱季,他们南下来到廷巴克图所在地的一口水井旁,围着水井安营扎寨,雨季时便留下多余物品返回北方。这口水井由一名叫布克图的老妇人看守,他们每次南下都说去“廷—布克图”,意为“布克图之地”,后来建立的城镇也称之为“廷—布克图”,廷巴克图便是从“廷—布克图”演化而来的。图阿雷格人的这口水井迄今依然保留着,供游人观赏,成为这座城市的历史见证。

历史上,廷巴克图因拥有理想的地理位置而得到迅速发展,而成为伊斯兰世界的重要都市和骆驼商队的贸易要站。

遭极端组织破坏

2012年3月马里发生政变后,北部武装分子快速推进占领北部基达尔、通布图、加奥3个大区首府,通布图古城遭到严重破坏。占领马里北部地区的宗教极端组织“伊斯兰捍卫者”6月30日开始破坏被联合国教科文组织列为濒危世界遗产的通布图(廷巴克图)古城。“伊斯兰捍卫者”成员从当天凌晨开始陆续破坏古城中的16个陵墓。“伊斯兰捍卫者”发言人称,这16座墓违背了他们希望在整个马里推行的“伊斯兰教法”,他们将全部摧毁这些陵墓。

廷巴克图 2012年12月23日,盘踞在马里北部的宗教极端组织武装人员开始破坏通布图城内古墓,誓言毁掉城内所有古墓。宗教极端组织“伊斯兰支持者”头目阿布·达达尔说,武装人员开始用镐捣毁这座古城内全部剩余古墓。

廷巴克图 2012年12月23日,盘踞在马里北部的宗教极端组织武装人员开始破坏通布图城内古墓,誓言毁掉城内所有古墓。宗教极端组织“伊斯兰支持者”头目阿布·达达尔说,武装人员开始用镐捣毁这座古城内全部剩余古墓。

2013年1月28日,据英国《卫报》报道,控制西非国家马里北部的伊斯兰教极端势力再次破坏马里文化古城廷巴克图,武装分子26日在撤出该城时烧毁了两座存有珍贵手卷的建筑,一座是历史悠久的图书馆,另一座是南非资助建立的研究中心。据悉,这些被焚毁的手稿主要用阿拉伯语和非洲语言撰写,内容涉及天文学、诗歌、音乐、医药和女性权利。最古老的手卷来自1204年。一名研究中心的工作人员称,这些手稿的重要意义在于打破了非洲只有口述史的神话。

城市事件

2017年8月14日,一群持枪分子袭击了联合国维和部队在马里北部城市廷巴克图的基地,已造成7人死亡,其中包括5名安全人员,1名警察和一个平民。[2]

-

最新官图发布/将于年内上市 承载式车身结构/年内正式上市

2025-09-15 07:31:13 查看详情 -

Edition上市 全新奔腾B70官图曝光

2025-09-15 07:31:13 查看详情 -

黄海纯电轿车Smile将于12月上市 极氪009实车图曝光

2025-09-15 07:31:13 查看详情 -

路特斯ELETRE将于今日上市 蔚来EC6申报图曝光

2025-09-15 07:31:13 查看详情 -

江南U2正式上市 新款东风风行菱智M5官图发布

2025-09-15 07:31:13 查看详情 -

长安凯程GDI双侠成都上市 新款星途揽月官图

2025-09-15 07:31:13 查看详情 -

款帝豪GL将于3月25日正式上市 2023款奇瑞小蚂蚁官图

2025-09-15 07:31:13 查看详情 -

小鹏全新P7i将于今日上市 2023款奇瑞小蚂蚁官图

2025-09-15 07:31:13 查看详情 -

计划第三季度上市 2023款奇瑞小蚂蚁官图

2025-09-15 07:31:13 查看详情 -

风光SUV首付真0元 名图纯电动轻松拥有

2025-09-15 07:31:13 查看详情

求购

求购