- 最后一课

最后一课

作品简介

那天早晨上学,我去得很晚,心里很怕韩麦尔先生骂我,况且他说过要问我们分词。可是我连一个字也说不上来。我想就别上学了,到野外去玩玩吧。

天气那么暖和,那么晴朗!

画眉在树林边宛转地唱歌;锯木厂后边草地上,普鲁士士兵正在操练。这些景象,比分词用法有趣多了;可是我还能管住自己,急忙向学校跑去。

我走过镇公所的时候,看见许多人站在布告牌前边。最近两年来,我们的一切坏消息都是从那里传出来的:败仗啦,征发啦,司令部的各种命令啦——我也不停步,只在心里思量:“又出了什么事啦?”

《最后一课》铁匠华希特带着他的徒弟也挤在那里看布告,他看见我在广场上跑过,就向我喊:“用不着那么快呀,孩子,你反正是来得及赶到学校的!”

《最后一课》铁匠华希特带着他的徒弟也挤在那里看布告,他看见我在广场上跑过,就向我喊:“用不着那么快呀,孩子,你反正是来得及赶到学校的!”

我想他在拿我开玩笑,就上气不接下气地赶到韩麦尔先生的小院子里。

平常日子,学校开始上课的时候,总有一阵喧闹,就是在街上也能听到。开课桌啦,关课桌啦,大家怕吵捂着耳朵大声背书啦……还有老师拿着大铁戒尺在桌子上紧敲着,“静一点,静一点……”

我本来打算趁那一阵喧闹偷偷地溜到我的座位上去;可是那一天,一切偏安安静静的,跟星期日的早晨一样。我从开着的窗子望进去,看见同学们都在自己的座位上了;韩麦尔先生呢,踱来踱去,胳膊底下夹着那怕人的铁戒尺。我只好推开门,当着大家的面走过静悄悄的教室。你们可以想象,我那时脸多么红,心多么慌!

可是一点儿也没有什么。韩麦尔先生见了我,很温和地说:“快坐好,小弗朗士,我们就要开始上课,不等你了。”

我一纵身跨过板凳就坐下。我的心稍微平静了一点儿,我才注意到,我们的老师今天穿上了他那件挺漂亮的绿色礼服,打着皱边的领结,戴着那顶绣边的小黑丝帽。这套衣帽,他只有督学来视察或者发奖的日子才穿戴。而且整个教室有一种不平常的严肃的气氛。最使我吃惊的是,后边几排一向空着的板凳上坐着好些镇上的人,他们也跟我们一样肃静。其中有郝叟老头儿,戴着他那顶三角帽,有从前的镇长,从前的邮递员,还有些别的人,个个看来都很忧愁。郝叟还带着一本书边破了的初级读本,他把书翻开,摊在膝头上,书上横放着他那副大眼镜。

我看见这些情形,正在诧异,韩麦尔先生已经坐上椅子,像刚才对我说话那样,又柔和又严肃地对我们说:“我的孩子们,这是我最后一次给你们上课了。柏林已经来了命令,阿尔萨斯和洛林的学校只许教德语了。新老师明天就到。今天是你们最后一堂法语课,我希望你们多多用心学习。”

我听了这几句话,心里万分难过。啊,那些坏家伙,他们贴在镇公所布告牌上的,原来就是这么一回事!

我的最后一堂法语课!

我几乎还不会作文呢!我再也不能学法语了!难道这样就算了吗?我从前没好好学习,旷了课去找鸟窝,到萨尔河上去溜冰……想起这些,我多么懊悔!我这些课本,语法啦,历史啦,刚才我还觉得那么讨厌,带着又那么重,现在都好像是我的老朋友,舍不得跟它们分手了。还有韩麦尔先生也一样。他就要离开了,我再也不能看见他了!想起这些,我忘了他给我的惩罚,忘了我挨的戒尺。

可怜的人!

他穿上那套漂亮的礼服,原来是为了纪念这最后一课!现在我明白了,镇上那些老年人为什么来坐在教室里。这好像告诉我,他们也懊悔当初没常到学校里来。他们像是用这种方式来感谢我们老师四十年来忠诚的服务,来表示对就要失去的国土的敬意。

我正想着这些的时候,忽然听见老师叫我的名字。轮到我背书了。天啊,如果我能把那条出名难学的分词用法语从头到尾说出来,声音响亮,口齿清楚,又没有一点儿错误,那么任何代价我都愿意拿出来的。可是开头几个字我就弄糊涂了,我只好站在那里摇摇晃晃,心里挺难受,连头也不敢抬起来。我听见韩麦尔先生对我说:

“我也不责备你,小弗郎士,你自己一定够难受的了,这就是了。大家天天都这么想:‘算了吧,时间有的是,明天再学也不迟。’现在看看我们的结果吧。唉,总要把学习拖到明天,这正是阿尔萨斯人最大的不幸。现在那些家伙就有理由对我们说了:‘怎么?你们还自己说是法国人呢,你们连自己的语言都不会说,不会写!……’不过,可怜的小弗郎士,也并不是你一个人的过错,我们大家都有许多地方应该责备自己呢。”

最后一课图书“你们的爹妈对你们的学习不够关心。他们为了多赚一点钱,宁可叫你们丢下书本到地里,到纱厂里去干活儿。我呢,我难道没有应该责备自己的地方吗?我不是常常让你们丢下功课替我浇花吗?我去钓鱼的时候,不是干脆就放你们一天假吗?……”

最后一课图书“你们的爹妈对你们的学习不够关心。他们为了多赚一点钱,宁可叫你们丢下书本到地里,到纱厂里去干活儿。我呢,我难道没有应该责备自己的地方吗?我不是常常让你们丢下功课替我浇花吗?我去钓鱼的时候,不是干脆就放你们一天假吗?……”

接着,韩麦尔先生从这一件事谈到那一件事,谈到法国语言上来了。他说,法国语言是世界上最美的语言——最明白,最精确;又说,我们必须把它记在心里,永远别忘了它,亡了国当了奴隶的人民,只要牢牢记住他们的语言,就好像拿着一把打开监狱大门的钥匙。说到这里,他就翻开书讲语法。真奇怪,今天听讲,我全都懂。他讲的似乎挺容易,挺容易。我觉得我从来没有这样细心听讲过,他也从来没有这样耐心讲解过。这可怜的人好像恨不得把自己知道的东西在他离开之前全教给我们,一下子塞进我们的脑子里去。

语法课完了,我们又上习字课。那一天,韩麦尔先生发给我们新的字帖,帖上都是美丽的圆体字:“法兰西”、“阿尔萨斯”、“法兰西”、“阿尔萨斯”。这些字帖挂在我们课桌的铁杆上,就好像许多面小国旗在教室里飘扬。个个人那么专心,教室里那么安静!只听见钢笔在纸上沙沙地响。有时候一些金甲虫飞进来,但是谁都不注意,连最小的孩子也不分心,他们正在专心画“杠子”,好像那也算是法国字。屋顶上鸽子咕咕咕咕地低声叫着,我心里想:“他们该不会强迫这些鸽子也用德国话唱歌吧!”

我每次抬起头来,总看见韩麦尔先生坐在椅子里,一动也不动,瞪着眼看周围的东西,好像要把这教室里的东西都装在眼睛里带走似的。只要想想:四十年来,他一直在这里,窗外是他的小院子,面前是他的学生;用了多年的课桌和椅子,擦光了,磨损了;院子里的胡桃树长高了;他亲手栽的紫藤,如今也绕着窗口一直爬到屋顶了。

可怜的人啊,现在要他跟这一切分手,叫他怎么不伤心呢?何况又听见他的妹妹在楼上走来走去收拾行李!——他们明天就要永远离开这个地方了。

可是他有足够的勇气把今天的功课坚持到底。习字课完了,他又教了一堂历史。接着又教初级班拼他们的ba,be, bi, bo, bu。在教室后排座位上,郝叟老头儿已经戴上眼镜,两手捧着他那本初级读本,跟他们一起拼这些字母。他感情激动,连声音都发抖了。听到他古怪的声音,我们又想笑,又难过。啊!这最后一课,我真永远忘不了!

忽然教堂的钟敲了十二下。祈祷的钟声也响了。窗外又传来普鲁士士兵的号声——他们已经收操了。韩麦尔先生站起来,脸色惨白,我觉得他从来没有这么高大。

“我的朋友们啊,”他说,“我——我——”

但是他哽住了,他说不下去了。

他转身朝着黑板,拿起一支粉笔,使出全身的力量,写了几个大字:

“法兰西万岁!”

然后他呆在那儿,头靠着墙壁,话也不说,只向我们做了一个手势:“放学了,——你们走吧。”

创作背景

普法战争后法国战败,割让了阿尔萨斯和洛林两地(在历史上阿尔萨斯——洛林多次易主,德意志、法兰西曾多次交替拥有其主权),普鲁士占领后禁教法语,改教德语。

《最后一课》

《最后一课》

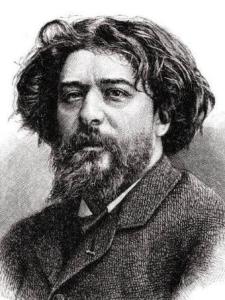

作者简介

都德都德,法国十九世纪现实主义作家。[3]生于一个破落的商人家庭.曾在小学里任监学。17岁到巴黎.开始文艺创作。1859年出版第一部长篇自传体小说《小东西》[4]。1866年以短篇小说集《磨坊书简》成名.作者以故乡普罗旺斯的生活为题材,流露了深深的乡土之恋。之后,又发衷了自传性小说《小东西》。1870年普法战争时.他应征入伍. 后来曾以战争生活为题材创作了不少爱国主义的短篇。他一生共写了13部长篇小说、1个剧本和4个短篇小说集。长篇中较著名的除《小东西》外,还有讽刺资产 阶级庸人的《达拉斯贡的戴达伦》和揭露资产阶级生活的《小弟弗罗蒙与长兄黎斯雷》[5]。

都德都德,法国十九世纪现实主义作家。[3]生于一个破落的商人家庭.曾在小学里任监学。17岁到巴黎.开始文艺创作。1859年出版第一部长篇自传体小说《小东西》[4]。1866年以短篇小说集《磨坊书简》成名.作者以故乡普罗旺斯的生活为题材,流露了深深的乡土之恋。之后,又发衷了自传性小说《小东西》。1870年普法战争时.他应征入伍. 后来曾以战争生活为题材创作了不少爱国主义的短篇。他一生共写了13部长篇小说、1个剧本和4个短篇小说集。长篇中较著名的除《小东西》外,还有讽刺资产 阶级庸人的《达拉斯贡的戴达伦》和揭露资产阶级生活的《小弟弗罗蒙与长兄黎斯雷》[5]。

作品评价

这是一篇具有强烈艺术震撼力的杰作,一篇令人过目不忘、耐久寻味的精品。爱国主义的激情和独特巧妙的构思,使 它成为世界短篇小说的经典,深受各国读者的喜爱。

名家点评封面1870年爆发的普法战争,以法国的失败告终。战败的法国不仅要赔付巨款,还要将东部的阿尔萨斯和洛林两省割让 给普鲁士。对于这样重大的历史事件,作家却选择了一个小 顽童作为小说的主人公,通过他的特殊视觉,以第一人称稚气 的叙述.展示一个重大的主题。匠心独运,大家手笔。

名家点评封面1870年爆发的普法战争,以法国的失败告终。战败的法国不仅要赔付巨款,还要将东部的阿尔萨斯和洛林两省割让 给普鲁士。对于这样重大的历史事件,作家却选择了一个小 顽童作为小说的主人公,通过他的特殊视觉,以第一人称稚气 的叙述.展示一个重大的主题。匠心独运,大家手笔。

作品描述的是一堂既平常又极不平常的法文课。授课内容似与往日并无不同,但由于这是“最后一课”而具有了非凡的意义。都德透过刀、弗朗士稚嫩的目光、敏感的童心,把这平常中的不平常表现得淋漓尽致,催人泪下。(周国安,作文研究员《初中语文教材名篇赏析》)

法国著名小说家都德的短篇名著《最后一课》,其思想意义的深邃、艺术感染力的强烈,巳为世人所叹服,流传遐迩.然而,使其达到如此精湛奇妙的艺术效果的主要手法 ——反常法”,却常常被人们所忽略。就“反常法”在其中的妙用,谈点粗浅的看法。

“反常法”作为一种写作技巧,由来巳久。所谓”常”者,平常也,就是常理、常情或常事。如果作者在写作中对这些公认的常理、常事反其迸而行之,使之“不同凡响”。这便成了“反常”。作为“反常”这种艺术技巧,主要是用以表现反常的生活现象或事物事理的。它既是指反映,描绘反常的生活现象本身,又是指具体表现中的反差描写,即以反写正,寓正于反的描写处理。如生活中常常有这样的反常情况,人物在极度悲痛时,反而会“笑”:在极度高兴时,反而会“哭”。因此,相应地在文学作品中就有以喜写悲,以悲写喜的手法。这种手法如果应用得当,则有助于人们从意料之外的角度和方面来观察人物与生活现象,通过这些不可思议的,或出人意料的,违反常态的现象受到强烈的刺激,使人们在鲜明的生活反差面前,获得更深刻的印象和叩心的震动。从而得到更充分的认识和更深刻的理解。都德的名著《最后一课》.就是如此通篇运用这一反常手法来构思,表现的一篇绝妙之作。(温阜敏,韶关学院文学院副院长《作文导学》)

顽童小弗朗士通过最后一堂课的严肃而深刻的教育,思想受到极大的震动,并由此开始成熟和觉醒起来。这是一篇脍炙人口的短篇小说。由于其主题表现的深刻与艺术手法的生动,被许多国家选进课本,作为中小学生接受爱国主义教育、了解法国文学的教材。 小说重点写法国阿尔萨斯地区被德国普鲁士军队占领以后,侵略者强迫当地学校改教德语的事件。最后一课,是一个具有特殊意义的典型环境,因为从此以后学校里不许再教法语了,小孩从此要学习异国统治者的语言,接受异国文化。这是侵略者在军事强占以后进行的文化侵略。作者在这里把一个小学校里的一堂课的意义提高到向祖国告别的高度,使这一堂课的任何场景、细节都具有了庄严的意义。(余丛,作家《中学生作文精彩片段及词汇手册》)

作品鉴赏

作品赏析

《最后一课》要想深入了解这篇课文的思想内涵,了解它的写作背景是非常重要的。《最后一课》是以普法战争为背景的。这次战争是普鲁上(当时德意志各邦中最大的一个封建军事王国)和法国的统治阶级为争夺欧洲霸权而发动起来的。最后法国战败,被迫把阿尔萨斯全部和洛林的一部分割让给普鲁士,并付出巨额赔款。《最后一课》就是以这一历史事件为背景.以沦陷了的阿尔萨斯某小学被强迫改教德语的事为题材.从一个小学生的感受出发.通过描写最后一课法文课的动人情景,反映了当时法国人民的义愤与深厚的爱国主义感情。

《最后一课》要想深入了解这篇课文的思想内涵,了解它的写作背景是非常重要的。《最后一课》是以普法战争为背景的。这次战争是普鲁上(当时德意志各邦中最大的一个封建军事王国)和法国的统治阶级为争夺欧洲霸权而发动起来的。最后法国战败,被迫把阿尔萨斯全部和洛林的一部分割让给普鲁士,并付出巨额赔款。《最后一课》就是以这一历史事件为背景.以沦陷了的阿尔萨斯某小学被强迫改教德语的事为题材.从一个小学生的感受出发.通过描写最后一课法文课的动人情景,反映了当时法国人民的义愤与深厚的爱国主义感情。

本文历来为人称颂的特色在于从一个小学生的角度来反映一个大时代的变动。文中.作者是通过小学生“我”(小弗郎士)的眼睛来看、来想的。主人公在他的最后一课上的农现与他以前的表现形成了鲜明对比。他由一个贪玩、不爱学习、怕老师.幼稚不懂事的孩子几乎是瞬间就变成了一个“懂事”的孩子。可以说,这正是时代的大变动在一个孩子身上投下的影子,这个影子也折射出了邢一时代、那一时代的法国人的悲怆。

文中还有一个重要人物,就是小弗郎士的老师韩麦尔先生。一个有40年教学经验的循循善诱、受人尊敬、有着崇高的爱国感情的老师。小说描写他是从侧面、即通过小弗郎士的眼睛来入手的。他在课堂上的激动和失态令人感动.让人感到祖国的战败之疼在他的心里留下了深深的伤痕。孩童无法用直接、准确的语言表达更深的内涵,所以这个人物的出场对主题的深化就起到了绝妙的补充作用。

-

奥迪A4国产(奥迪a4可能为最后一代燃油车型2023年国产)

2025-09-23 00:27:16 查看详情 -

凯迪拉克CT4配置曝光 凯雷德或成最后一款燃油车

2025-09-23 00:27:16 查看详情 -

凯迪拉克Celestiq 凯雷德或成最后一款燃油车

2025-09-23 00:27:16 查看详情 -

凯迪拉克CT6 凯雷德或成最后一款燃油车

2025-09-23 00:27:16 查看详情 -

凯迪拉克LYRIQ首台预生产车下线 凯雷德或成最后一款燃油车

2025-09-23 00:27:16 查看详情 -

凯迪拉克Celestiq最新假想图 凯雷德或成最后一款燃油车

2025-09-23 00:27:16 查看详情 -

凯迪拉克CT5 凯雷德或成最后一款燃油车

2025-09-23 00:27:16 查看详情 -

凯迪拉克Celestiq注册新商标 凯雷德或成最后一款燃油车

2025-09-23 00:27:16 查看详情 -

凯迪拉克LYRIQ海外即将交付 凯雷德或成最后一款燃油车

2025-09-23 00:27:16 查看详情

求购

求购