- 活力曲线

活力曲线

中文名

活力曲线

提出者

GE公司前CEO杰克·韦尔奇

末位淘汰法则

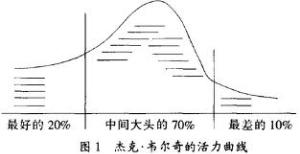

以业绩为横轴(由左向右递减)

,以组织内达到这种业绩的员工的数量为纵轴(由下向上递增)。

,以组织内达到这种业绩的员工的数量为纵轴(由下向上递增)。

利用这张 正态分布图,你将很容易区分出业绩排在前面的20%的员工(A类)、中间的70%的员工(B类)和业绩排在后面的10%的员工(C类)。

A类是激情满怀、勇于负责、思想开阔、富有远见的一批员工,他们不仅自身充满活力,而且有能力带动自己周围的人提高企业的 生产效率。是否拥有这种激情,是A类员工与

B类员工的最大区别, 通用电气公司投入大量精力提高B类员工的水平, 部门经理的主要工作之一就是帮助B类员工成为A类员工,而不仅仅要任劳任怨地实现自己的能量和价值,这就是 绩效管理的魅力。

C类员工是不能胜任自己工作的人,他们更多是打击别人,而不是激励,是使目标落空,而不是使目标实现,作为管理者,不能在C类员工身上浪费时间。

这种评估组织内人力资源的方法, 韦尔奇称之为“活力曲线”。

,以组织内达到这种业绩的员工的数量为纵轴(由下向上递增)。

,以组织内达到这种业绩的员工的数量为纵轴(由下向上递增)。

利用这张 正态分布图,你将很容易区分出业绩排在前面的20%的员工(A类)、中间的70%的员工(B类)和业绩排在后面的10%的员工(C类)。

A类是激情满怀、勇于负责、思想开阔、富有远见的一批员工,他们不仅自身充满活力,而且有能力带动自己周围的人提高企业的 生产效率。是否拥有这种激情,是A类员工与

B类员工的最大区别, 通用电气公司投入大量精力提高B类员工的水平, 部门经理的主要工作之一就是帮助B类员工成为A类员工,而不仅仅要任劳任怨地实现自己的能量和价值,这就是 绩效管理的魅力。

C类员工是不能胜任自己工作的人,他们更多是打击别人,而不是激励,是使目标落空,而不是使目标实现,作为管理者,不能在C类员工身上浪费时间。

这种评估组织内人力资源的方法, 韦尔奇称之为“活力曲线”。

操作实务

“活力曲线”需要 奖励制度来支持,A类

员工可以得到大部分股权和利润,失去A类员工是一种罪过,一定要热爱他们、不要失去他们,每一次失去A类员工都要事后检讨并一定要找出这些损失的管理负责人。最重要的是员工在不断地成长。

员工可以得到大部分股权和利润,失去A类员工是一种罪过,一定要热爱他们、不要失去他们,每一次失去A类员工都要事后检讨并一定要找出这些损失的管理负责人。最重要的是员工在不断地成长。

有些人认为将员工从底部的10%清除出去是野蛮的行径,事情并非如此,让一个人待在一个并不能让他成长进步的环境才是真正的野蛮行径。因为在公司内部淘汰,他还有机会去寻找新的机会,如果放任自流的话,他最终很可能被社会淘汰,这才是最可怕的。

“活力曲线”之所以能有效发挥作用,是因为在这种 绩效文化里,人们可以在任何层次上进行坦率的沟通和回馈。绩效管理是一个很好的 管理工具,系统整合了其他的管理思想和办法,它在管理上虽然有深刻的内涵,但是易于操作,并可以在此过程中培育美好的企业文化

“ 末位淘汰法则”顾名思义是“将 工作业绩靠后的员工淘汰掉”,其实质是企业为了满足市场竞争的需要,在对企业员工的工作表现做出科学的评价后,进行分类或排序,并按照一定的比例标准,将末几位予以调岗或辞退的行为。

员工可以得到大部分股权和利润,失去A类员工是一种罪过,一定要热爱他们、不要失去他们,每一次失去A类员工都要事后检讨并一定要找出这些损失的管理负责人。最重要的是员工在不断地成长。

员工可以得到大部分股权和利润,失去A类员工是一种罪过,一定要热爱他们、不要失去他们,每一次失去A类员工都要事后检讨并一定要找出这些损失的管理负责人。最重要的是员工在不断地成长。

有些人认为将员工从底部的10%清除出去是野蛮的行径,事情并非如此,让一个人待在一个并不能让他成长进步的环境才是真正的野蛮行径。因为在公司内部淘汰,他还有机会去寻找新的机会,如果放任自流的话,他最终很可能被社会淘汰,这才是最可怕的。

“活力曲线”之所以能有效发挥作用,是因为在这种 绩效文化里,人们可以在任何层次上进行坦率的沟通和回馈。绩效管理是一个很好的 管理工具,系统整合了其他的管理思想和办法,它在管理上虽然有深刻的内涵,但是易于操作,并可以在此过程中培育美好的企业文化

“ 末位淘汰法则”顾名思义是“将 工作业绩靠后的员工淘汰掉”,其实质是企业为了满足市场竞争的需要,在对企业员工的工作表现做出科学的评价后,进行分类或排序,并按照一定的比例标准,将末几位予以调岗或辞退的行为。

经典案例

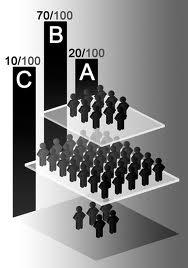

奇异公司每年会针对各事业单位的主管 打分数,区分出ABC三个不同等级的 绩效表现。最杰出的A级员工必须是事业单位中的前20%;B级员工是中间的70%;C级员工约10%,奇异以

常态分配的钟形活力曲线(Vitality Curve)来呈现这种概念。A级员工将得到B级员工2~3倍的 薪资 奖酬,而C级员工则有遭到淘汰的危机,活力曲线是年复一年、不断进行的动态机制,以确保企业向前迈进的动能。

借鉴价值

公元2004年的奥运会圣火正在近代奥运的故乡雅典升起。而在 爱琴海的另一端,一脉相承的文明背后却 昭然是一片荒凉。一边是古

罗马斗兽场的颓废危伫,一边却是奥运圣火的欣欣以 向荣。缘何不同?一个小小的手势就足以解释这一切。今日在 奥运会场上竖起大的拇指是对胜利者由衷的赞赏,但如果要把这种文明追溯到2000年前的罗马,这样的手势却意味者将 失败者处死!

不能说这样的变化不是一种进步。同样一种文明经过2000年的不断分娩,终于遗弃了 角斗士血腥的厮杀,变做今天奥运健儿奋勇的拼搏。同样是观赏性的体育竞技,在同一套文明的两千年之端却是完全不同层次的竞争。中国古代学也有“富学武、贫学文”的说法,但现代的社会靠匹夫之勇是成不了事的,现代社会是知识和智慧的竞争。

故社会变了竞争的观念也应该变。可很多企业的对竞争的认识还很固着,经常可以在网路和报端上看到“某某企业实行末位淘汰,引入 竞争机制”,似乎企业不搞淘汰、不搞竞岗企业就没有竞争机制。只能说这种观念还停留在古罗马的 斗兽场上。实际上在大部分企业 煞有其事的引入“竞争机制”以前,其内部早已存在各式各样的竞争机制了。例如工人的收入按产、质、耗拉开差距,就是一种竞争,是多劳多得的竞争机制,而且这种竞争比没来由的一定要淘汰一定比例人的竞争更加合理。有人为淘汰的竞争寻找理由,认为只要这样才能保证拉开差距。但员工的产、质、耗如果没有拉开差距,那只能说明他们的成绩很接近,既然这样为什么还有拉开差距呢?难道为了差距而制造差距?除此以外,中国企业以前很喜欢搞的“评优评先”在理论上也是一种竞争,如果把它变为“强制性评优评先进”,它就成了“活力曲线”中的(强制)评“A”。活力曲线中评“A”的部分实际上是为了均衡评“C”的,和评“C”相比评“A”的积极效应没那么大,但负面的效应却更小。因为相互拆台的竞争,只要拉到一个垫背的就可以摆脱评“C”的命运了,但要靠这种方法评“A”的话,有N个人一起考核,难度就加大了N倍,以管理学对一般人性假设来看,除非是 变态心理不正常的人才会这么做。其实这些早已存在于企业的竞争,很多是必要的,更有一些相对岗位来说是目前最合适的,企业内的竞争不应该仅停留在一个层面。

其实 韦尔奇自己对竞争的认识也有局限,他对其“活力曲线”的“残酷”(不合理性)这样解释:”“让一个人待在一个他不能成长和进步的环境里才是真正的野蛮行径或者‘假慈悲’。”这句话是没有错,但是韦尔奇所淘汰的真正是不能胜任工作的人么?末位淘汰并不管是否能够胜任工作,只要与别人有差距,哪怕只差一点点也要淘汰。有些企业在借鉴活力曲线的时候犯 教条主义,某公司在对其保安的考核,仅仅因为某人请了20分钟假(还有人代班),结果就被划做“后进”了。不去讨论这种考核的合理性,但如果说这样的考核不挫伤员工的积极性,那是难以让人 苟同的。至少如此微小的区别是不是说明竞争过渡了点?韦尔奇没有检讨自己设置的岗位给了员工多少的成长空间,也许是应为韦尔奇先生所给岗位都是具备成长性质的,但我们的企业呢?尽管韦尔奇所设的岗位相对更适合他的“活力曲线”,但韦尔奇却存在片面性的错误,即他把竞争狭义的理解为罗马斗兽场上竞争――这样的理解应该与他们的文化背景有关系。韦尔奇说:“ 绩效管理是人们生命的一部分,从我们上小学一年级开始就是这样。”从他所举的这个例子不难看出他认识的片面,即它把淘汰和强制淘汰混为一谈。照他的观点,从小学一年级升入小学二年级就应该有10%的人被淘汰( 留级或劝退),往后依此,到了六年级毕业,这个学校的升学率肯定是不错了,不过学校的教育质量却跟本没提高呀――到头来十五、六岁的孩子和十一、二岁的孩子比智力,这样 胜之不武吧?作为一个校长这样对学生说会更好:“孩子们,你们都是最优秀的,只要你们努力考上60分(也可以是另外的及格分数),你们就都可以继续深造。你们不是A校,也不是B校,你们是OUR校的学生,在不久的将来你们必将成就大事!” 拿破仑*希尔这样成功了, 皮格马利翁效应也在学生身上得到了验证。所以方法不只一种,竞争也非只有一种局面,淘汰与强制淘汰根本不是一回事情。什么样的人、什么样的岗位,最适合哪种竞争需要反复斟酌推敲。

一个企业不能没有竞争,但竞争应该跳出斗兽场,企业需要全面的竞争――它是一个开放式的,允许多种可能出现的结果。

不能说这样的变化不是一种进步。同样一种文明经过2000年的不断分娩,终于遗弃了 角斗士血腥的厮杀,变做今天奥运健儿奋勇的拼搏。同样是观赏性的体育竞技,在同一套文明的两千年之端却是完全不同层次的竞争。中国古代学也有“富学武、贫学文”的说法,但现代的社会靠匹夫之勇是成不了事的,现代社会是知识和智慧的竞争。

故社会变了竞争的观念也应该变。可很多企业的对竞争的认识还很固着,经常可以在网路和报端上看到“某某企业实行末位淘汰,引入 竞争机制”,似乎企业不搞淘汰、不搞竞岗企业就没有竞争机制。只能说这种观念还停留在古罗马的 斗兽场上。实际上在大部分企业 煞有其事的引入“竞争机制”以前,其内部早已存在各式各样的竞争机制了。例如工人的收入按产、质、耗拉开差距,就是一种竞争,是多劳多得的竞争机制,而且这种竞争比没来由的一定要淘汰一定比例人的竞争更加合理。有人为淘汰的竞争寻找理由,认为只要这样才能保证拉开差距。但员工的产、质、耗如果没有拉开差距,那只能说明他们的成绩很接近,既然这样为什么还有拉开差距呢?难道为了差距而制造差距?除此以外,中国企业以前很喜欢搞的“评优评先”在理论上也是一种竞争,如果把它变为“强制性评优评先进”,它就成了“活力曲线”中的(强制)评“A”。活力曲线中评“A”的部分实际上是为了均衡评“C”的,和评“C”相比评“A”的积极效应没那么大,但负面的效应却更小。因为相互拆台的竞争,只要拉到一个垫背的就可以摆脱评“C”的命运了,但要靠这种方法评“A”的话,有N个人一起考核,难度就加大了N倍,以管理学对一般人性假设来看,除非是 变态心理不正常的人才会这么做。其实这些早已存在于企业的竞争,很多是必要的,更有一些相对岗位来说是目前最合适的,企业内的竞争不应该仅停留在一个层面。

其实 韦尔奇自己对竞争的认识也有局限,他对其“活力曲线”的“残酷”(不合理性)这样解释:”“让一个人待在一个他不能成长和进步的环境里才是真正的野蛮行径或者‘假慈悲’。”这句话是没有错,但是韦尔奇所淘汰的真正是不能胜任工作的人么?末位淘汰并不管是否能够胜任工作,只要与别人有差距,哪怕只差一点点也要淘汰。有些企业在借鉴活力曲线的时候犯 教条主义,某公司在对其保安的考核,仅仅因为某人请了20分钟假(还有人代班),结果就被划做“后进”了。不去讨论这种考核的合理性,但如果说这样的考核不挫伤员工的积极性,那是难以让人 苟同的。至少如此微小的区别是不是说明竞争过渡了点?韦尔奇没有检讨自己设置的岗位给了员工多少的成长空间,也许是应为韦尔奇先生所给岗位都是具备成长性质的,但我们的企业呢?尽管韦尔奇所设的岗位相对更适合他的“活力曲线”,但韦尔奇却存在片面性的错误,即他把竞争狭义的理解为罗马斗兽场上竞争――这样的理解应该与他们的文化背景有关系。韦尔奇说:“ 绩效管理是人们生命的一部分,从我们上小学一年级开始就是这样。”从他所举的这个例子不难看出他认识的片面,即它把淘汰和强制淘汰混为一谈。照他的观点,从小学一年级升入小学二年级就应该有10%的人被淘汰( 留级或劝退),往后依此,到了六年级毕业,这个学校的升学率肯定是不错了,不过学校的教育质量却跟本没提高呀――到头来十五、六岁的孩子和十一、二岁的孩子比智力,这样 胜之不武吧?作为一个校长这样对学生说会更好:“孩子们,你们都是最优秀的,只要你们努力考上60分(也可以是另外的及格分数),你们就都可以继续深造。你们不是A校,也不是B校,你们是OUR校的学生,在不久的将来你们必将成就大事!” 拿破仑*希尔这样成功了, 皮格马利翁效应也在学生身上得到了验证。所以方法不只一种,竞争也非只有一种局面,淘汰与强制淘汰根本不是一回事情。什么样的人、什么样的岗位,最适合哪种竞争需要反复斟酌推敲。

一个企业不能没有竞争,但竞争应该跳出斗兽场,企业需要全面的竞争――它是一个开放式的,允许多种可能出现的结果。

相关百科

求购

求购