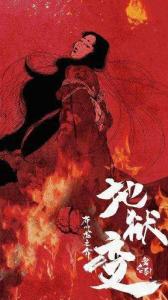

- 地狱变

地狱变

内容简介

地狱变《地狱变》是芥川龙之介的经典名作,讲述了一个带有浓重悲剧色彩的故事:掘川大公手下的画师良秀是一个形象丑陋、脾气古怪、傲慢自大的怪人,但由于他在绘画上的名气和才气,顾得大公的器重。良秀的爱女也受到大公的宠幸,安插在其身边当女侍。良秀在艺术上有种怪癖,喜欢以现实的人物为原型来描绘妖魔鬼怪,甚至不惜为此而折磨别人:但他对自己的女儿疼爱有加,又显示出父爱的慈祥。一次,良秀受大公之命画一幅名为“地狱交”的屏风,他把自己关在屋于里没日没夜的工作,半月以后,风屏的大部分已经完成,只剩下最关键的部分还空着。这时,良秀请求大公制造一场火灾,让—位穿着华贵的女侍锁在车内被活活饶死,只有亲眼目睹了这样惨绝人寰的一幕,他才能完成作品的核心部分。大公答应了他的请求,几天之后良秀到现场观摩火灾,结果发现被关在车中的竟是自己的女儿,良秀起初大惊失色,惊慌悲痛,但随着火势的加大,在女儿叫喊中,良秀反而显示出冷静甚至愉悦的表情。火灾之后,良秀完成了地狱变屏风,而他本人也在第二天悬梁自尽。

地狱变《地狱变》是芥川龙之介的经典名作,讲述了一个带有浓重悲剧色彩的故事:掘川大公手下的画师良秀是一个形象丑陋、脾气古怪、傲慢自大的怪人,但由于他在绘画上的名气和才气,顾得大公的器重。良秀的爱女也受到大公的宠幸,安插在其身边当女侍。良秀在艺术上有种怪癖,喜欢以现实的人物为原型来描绘妖魔鬼怪,甚至不惜为此而折磨别人:但他对自己的女儿疼爱有加,又显示出父爱的慈祥。一次,良秀受大公之命画一幅名为“地狱交”的屏风,他把自己关在屋于里没日没夜的工作,半月以后,风屏的大部分已经完成,只剩下最关键的部分还空着。这时,良秀请求大公制造一场火灾,让—位穿着华贵的女侍锁在车内被活活饶死,只有亲眼目睹了这样惨绝人寰的一幕,他才能完成作品的核心部分。大公答应了他的请求,几天之后良秀到现场观摩火灾,结果发现被关在车中的竟是自己的女儿,良秀起初大惊失色,惊慌悲痛,但随着火势的加大,在女儿叫喊中,良秀反而显示出冷静甚至愉悦的表情。火灾之后,良秀完成了地狱变屏风,而他本人也在第二天悬梁自尽。

创作背景

地狱变芥川龙之介的小说《地狱变》发表于1918年,当时日本经历了两大战争——甲午战争和日俄战争。这两次战争均以日本的胜利而结束。战争的胜利和巨额的战争赔款给日本经济的发展增添了机会。但伴随而来的别是其国内社会和思想上的矛盾亦日益趋向深刻和尖锐。

地狱变芥川龙之介的小说《地狱变》发表于1918年,当时日本经历了两大战争——甲午战争和日俄战争。这两次战争均以日本的胜利而结束。战争的胜利和巨额的战争赔款给日本经济的发展增添了机会。但伴随而来的别是其国内社会和思想上的矛盾亦日益趋向深刻和尖锐。

创作《地狱变》时的芥川在日本文坛已经颇有地位。随着名气的增大,芥川尽管依然坚持艺术至上主义的观点,但也不可避免的渐斯感受到作为艺术家(作家)的无奈。正如芥川自己所说:“当我们奔向艺术完美之路时,有某种东西会妨碍我们的前进。是苟且偷安之念?不是。那是一种更加不可思议的东西。就好像登山的人越往上爬,越莫名其妙地留恋云层线面的山麓。”在芥川看来艺术比什么都重要,因此为了突破艺术上所受的阻碍,冲破这种停滞不前,艺术家可能作出超越人性的事情,“艺术家为了创作非凡的作品,在一定的时候或一定的场合下有可能会把灵魂出卖给恶魔,这意思当然也包括我可能作出这种事来。”既然艺术追求和现实存在着矛盾,那么艺术家可以为了实现艺术的完美而牺牲任何东西,正如良秀所做的那样。

然而,这一人生地狱又是和屏风(即艺术)联系在一起的,作为艺术家的良秀却由此跨入了艺术创造的世界。作为“为了艺术的人生”这—理想的实行者,良秀对这一课题作出了具体的回答。

“为了艺术的人生”并不是简单的艺术和人生二律背反或二者择一的选择。艺术是艺术家的人生目的,艺术家的人生应该奉献于艺术。一旦处于艺术和人生的二律背反困境时,艺术家就会毫不犹豫地为了艺术而牺牲人生。

良秀女儿之死就牵涉到这个问题。女儿是良秀“惟一像人一般的情爱所在”,换言之,这是良秀对人间最后的爱,是良秀关注人生的象征。但是,在构思《地狱变》屏风时,如果不把女儿的人生,即良秀的人生放进去的话,那么这对拥有“凡遇到不是亲眼见过的东西就画不出来”这一创作理念的良秀而言,无疑是画不出好东西来的。这意味着,要追求作品的最高境界就必须跨入地狱,就必须牺牲人生。在艺术与人生的选择面前,良秀选择的是艺术。

作品目录

蜘蛛丝

鼻子

孤独地狱

魔术

枯野抄

地狱变

妖婆

芋粥

秋山图

死后

点鬼簿

齿轮

好色

玄鹤山房

海市蜃楼

梦

往生画卷[1]

作品赏析

作为画家,良秀“只知道画”,“不知道人”,他为画而活着。作为人,良秀“吝啬、贪婪、不顾面子、懒得要命、惟利是图——其中厉害的是霸道、傲慢,把本朝第一画师的招牌挂在鼻子上。如果仅仅是画方面的问题,倒也还可以原谅,可他就是骄傲得对世上一切习惯常规,全都不放在眼里。”可见,良秀既是作为本朝第一画师而存在的,同时也是作为既存道德和秩序的叛逆者而存在的。这位目空一切的画师还有一点儿“像人一般的情爱”,那就是“对当小女侍的独生女儿,爱得简直服发疯似的”。三好行雄评述说:“女儿对良秀而言,是他同‘惟一像人一般的情爱’相联结的对象,是惟一和他的艺术相抗衡之人生,也是良秀人生的全部所在。”

当“大公把他的女儿提拔为小女侍(即收房)时”,良秀不仅没有丝毫受宠若惊,相反,他却“一直在求大公放还他的女儿”。大公对这位既有道德和秩序的叛逆者、艺术家不能容忍了,于是开始实施报复。良秀是为绘画而生存的,因此大公的报复也就从画着手,“突然命令良秀画一座《地狱变》屏风”。良秀的创作理念是,“凡没有亲眼见过的事物便画不出来的。即使画,也找不到感觉”。大公早巳洞察到这一点,所以故意挑选了《地狱变》这一题材,目的就是要让良秀饱尝地狱之苦。事情的表面正如大公所预谋的那样,良秀“为画这屏风,遭受了最悲惨的命运,结果差一点连性命也送掉”。

作品评价

日本一代文学评论家正宗白乌在其《文坛人物评论》一文里对《地狱变》曾大加赞美:就我自己所看过的范本而言,我毫不犹豫推崇这一文拿为芥川龙之介的最佳杰作。即使在明治以来的日本文学史上,它也是一篇放射异彩的名作。……芥川龙之介将其天赋才能和数十年的修养结晶于这篇文本之中了。它不是聪明的才子玩弄智力的游戏。文本中燃烧着内心的激情。颇像夏目漱石和森鸥外,虽然我也曾觉得作品的篇幅有点小,但是我可以确信,在鸥外、漱石的全集中,断难找到《地狱变》这样一篇作品。

作者简介

芥川龙之介(1892~1927),日本小说家。生于东京,本姓新原,父经营牛奶业。生后9个月,母精神失常,乃送舅父芥川家为养子。芥川家为旧式封建家族。龙之介在中小学时代喜读江户文学、《西游记》、《水浒传》等,也喜欢日本近代作家泉镜花、幸田露伴、夏目漱石、森鸥外的作品。1913年进入东京帝国大学英文科。学习期间与久米正雄、菊池宽等先后两次复刊《新思潮》,使文学新潮流进入文坛。其间,芥川发表短篇小说《罗生门》(1915)、《鼻》(1916)、《芋粥》(1916)、《手帕》(1916),确立起作家新星的地位。1916年大学毕业后,曾在横须贺海军机关学校任教,旋辞职。1919年在大阪每日新闻社任职,但并不上班。1921年以大阪每日新闻视察员身份来中国旅行,先后游览上海、杭州、苏州、南京、芜湖、汉口、洞庭湖、长沙、郑州、洛阳、龙门、北京等地,回国后发表《上海游记》(1921)和《江南游记》(1922)等。自1917年至1923年,龙之介所写短篇小说先后六次结集出版,分别以《罗生门》、《烟草与魔鬼》、《傀儡师》、《影灯笼》、《夜来花》和《春服》6个短篇为书名。

-

奥迪a6变远光没有反应

2025-09-22 15:03:30 查看详情 -

互感器伏安变比极性综合测试仪

2025-09-22 15:03:30 查看详情

求购

求购