- 壶门

壶门

须弥座上的壸门

须弥座中的壸门佛坛,即“祭佛之坛场”,指供奉、安放佛像在佛堂内砌造的基坛或坛座。佛坛使所供奉的菩萨更加安稳、坚固,突出佛的高大、威严。佛坛按材质可分为石坛、土坛、木坛及砖砌坛等;按形状可分为方形坛、圆形坛、八角形坛以及须弥山形坛等。须弥山形坛即须弥座,以木、砖、石等材料,仿照须弥山的形状制作的佛坛。须弥座具体形象早见于北魏云冈石窟第十窟的佛座、云冈北魏浮雕塔、甘肃敦煌四二八窟的须弥座。以上的佛座、塔基告诉我们:须弥座的结构是两个部分,上部和下部是由数条直线组成,称为“叠涩”,中间的收缩部分称“束腰”。造型比较简单,装饰较少。随着佛教的不断传播,须弥座在寺庙建筑上的频繁使用,其样式不断丰富。在须弥座中间束腰部分出现了不断变化的图案装饰,壸门形状便是其中之一。

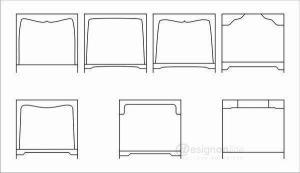

家具中的壸门

明式椅的壶门壸门最早见于辽宁义县出土的商代俎腿上,其式样与后来明清时期家具壸门样式基本相似。壸门式样虽然初见于商周时代,但在直至魏晋时期“壸门”并未广泛应用于家具的样式上,究其原因,这段时期是我国青铜器具光辉灿烂时期,家具的发展相对暗淡;其次由于人们习惯于席地而坐的生活方式,高型木质家具并未大量出现。魏晋时期由于佛教的流行以及社会文化的改变,与佛教有关的造型和图案得到广泛的发扬。佛受到人们的尊敬,安置佛、菩萨的须弥座也是人们追捧的对象。最早的须弥座见于云冈北魏石窟,是一种上下出涩、中为束腰的形式。须弥座上的壸门装饰也成为家具中造型灵感的直接来源。壸门作为一种装饰在家具的使用中不断出现,由魏晋时期一直延续到明清时期。

明式椅的壶门壸门最早见于辽宁义县出土的商代俎腿上,其式样与后来明清时期家具壸门样式基本相似。壸门式样虽然初见于商周时代,但在直至魏晋时期“壸门”并未广泛应用于家具的样式上,究其原因,这段时期是我国青铜器具光辉灿烂时期,家具的发展相对暗淡;其次由于人们习惯于席地而坐的生活方式,高型木质家具并未大量出现。魏晋时期由于佛教的流行以及社会文化的改变,与佛教有关的造型和图案得到广泛的发扬。佛受到人们的尊敬,安置佛、菩萨的须弥座也是人们追捧的对象。最早的须弥座见于云冈北魏石窟,是一种上下出涩、中为束腰的形式。须弥座上的壸门装饰也成为家具中造型灵感的直接来源。壸门作为一种装饰在家具的使用中不断出现,由魏晋时期一直延续到明清时期。

“壶门”、“壸门”

在传统家具结构中,到底是“壶门”还是“壸门”,有不同的争论。中国家具协会传统家具专业委员会主席邓雪松先生,经过系列考证得出的结论是“壶门”,在他的论文《传统家具文化文献中“壶门”与“壸门”之正误辨析》一文中有详细论述。

-

江铃宝典堪称商用皮卡常青树 江铃新宝典VS长城风骏7(图文)

2025-09-24 06:39:35 查看详情 -

双12钜惠来袭 长城618宠粉节

2025-09-24 06:39:35 查看详情 -

款福特撼路者上市 售27.88万元起

2025-09-24 06:39:35 查看详情 -

将于4月底上市 内外升级的不止一点

2025-09-24 06:39:35 查看详情 -

最新官图发布/将于年内上市 承载式车身结构/年内正式上市

2025-09-24 06:39:35 查看详情 -

江铃福特轻客持续打造最优TCO 江铃E200N豪华型怎么样

2025-09-24 06:39:35 查看详情 -

长安凯程GDI双侠成都上市 或将于下半年上市

2025-09-24 06:39:35 查看详情 -

全新紧凑型SUV/上半年上市 别克昂科拉PLUS最新谍照

2025-09-24 06:39:35 查看详情 -

3将上市 17.58万

2025-09-24 06:39:35 查看详情 -

新款斯巴鲁BRZ上市 雪佛兰开拓者将推5款车型

2025-09-24 06:39:35 查看详情

求购

求购