- 自动化技术

自动化技术

发展历史

基地式广义的自动化,是指在人类的生产、生活和管理的一切过程中,通过采用一定的技术装置和策略,使得仅用较少的人工干预甚至做到没有人工干预,就能使系统达到预期目的的过程,从而减少和减轻了人的体力和脑力劳动,提高了工作效率、效益和效果。由此可见,自动化涉及到人类活动的几乎所有领域,因此,自动化是人类自古以来永无止境的梦想和追求目标。

基地式广义的自动化,是指在人类的生产、生活和管理的一切过程中,通过采用一定的技术装置和策略,使得仅用较少的人工干预甚至做到没有人工干预,就能使系统达到预期目的的过程,从而减少和减轻了人的体力和脑力劳动,提高了工作效率、效益和效果。由此可见,自动化涉及到人类活动的几乎所有领域,因此,自动化是人类自古以来永无止境的梦想和追求目标。

自动化技术的发展大致可分为工匠、技术化、理论化、网络化与智能化等几个阶段。

工匠阶段

人类很早就进行了简陋自动化装置的探索,留下了许多记载与传说,但由于技术与理论都没有真正地发展起来,直至1788年之前,都未能有重大的突破。这里列举几个较为著名的古代自动化装置。中国的指南车是广为传说与记载的古代发明,它始于西汉甚至更早,现已有复制品,但可能由于其自身的固有缺陷或是有了更为方便的指南工具,指南车没有真正得到使用。除了指南车外,还有记里鼓车,著名科学家张衡(公元78-139年)发明的混天仪、水运气象台等。公元3世纪,希腊人发明了水钟。另外,古代传说中的在重要位置安放的各种暗算机关,也是早期的自动化装置的尝试。据说,达·芬奇为路易十二制造过供玩赏用的机器狮,这可以说是最简单的机器人。

技术化和理论化阶段

标志人类社会工业革命开始的是瓦特于1788年发明的蒸汽机,它同样也标志着自动化领域技术化和理论化阶段的开始。具有良好的自动控制系统也是蒸汽机得以成功的必要条件之一。

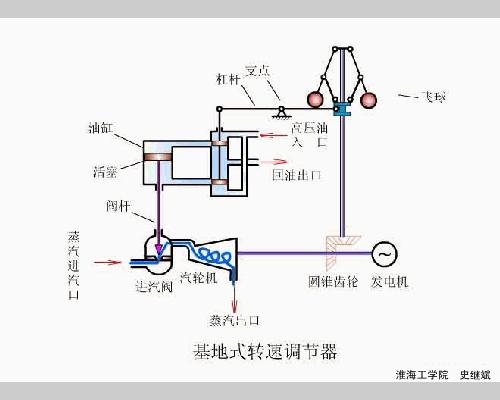

在瓦特之前,已有人发明过各种各样的蒸汽机及相关控制装置,但没有真正地解决问题,主要原因有蒸汽的进气和排气是手动操纵的,转速不稳定等。瓦特的发明解决了这些问题,其蒸汽机的转速调节系统原理如图1-10所示。

如果转速由于蒸汽机负荷波动而下降,与蒸汽机连接的飞球系统的转动速度也下降,离心力减小,飞球相对位置下移,调节杠杆左端下降,使得杠杆右端上升,阀门开度增加,送入蒸汽机的蒸汽量增加,转速回升。反之亦然,可使系统的速度得以稳定。这是一个典型的具有负反馈的速度调节系统。

1868年,J·C·麦克思威尔发表了著名的关于调节器的论文,对反馈理论进行了深入的研究。同年,法国工程师J.法尔科发明了反馈调节器。至1920年,反馈理论已广泛地应用于电子放大器中,性能有了较大的改善。1920年,美国出现了PID(比例积分微分)调节器,并应用到化工和炼油过程。

到1948年,控制理论的经典部分都已基本提出,如,多种控制系统的稳定性分析方法、根轨迹法、频率分析法等。1946年,第一台电子计算机ENIAC问世。除了工业革命使自动化获得较为广泛的应用外,特别要提及的是在此之前的第一次和第二次世界大战极大地激发了自动控制在军事和军工领域的应用。

网络化和智能化方法

1948年,N·维纳的《控制论》一书,标志着自动化的理论基础——控制论正式诞生。同年,C.E.香农发表了《通讯的数字原理》,标志着信息论的诞生。连同1946年诞生的第一台计算机,它们标志着自动化技术进入了网络化与智能化的阶段,计算机技术的飞速发展大大推动了计算机控制系统的应用。同时,这些科技成果也标志着人类社会继农业革命和工业革命之后又一个伟大的变革——信息革命的开始。

控制论并不仅仅是工业和工程领域的科学,它也是一种思想,一种方法,普遍适用于几乎所有领域。哲学家、数学家、军事家、政治家、工程师等都对它感兴趣。它的应用可分为四大领域:工程控制论、生物控制论、经济控制论、社会控制论。

在这四大领域中,生物控制和社会控制非常复杂或敏感,目前发展还不深入,应用也不够;经济控制论,研究得很多,应用也不少,有些是经济学家渗透到控制学科,有的是控制论专家渗透进经济领域;工程控制论则是其中发展最完善、应用最广泛的分支。

1954年,钱学森发表了《工程控制论》,标志着工程控制学科的正式诞生。工程控制包括各种工程领域,从被控制对象的性质来划分,可分为过程自动化和电气自动化两大类,但这种约定俗成的称呼并不贴切。过程自动化的特征是被控对象中所加工的材料主要是液体、气体和粉体等流体,或许称为流体处理过程控制或自动化更合适。电气自动化的特征是被控对象所处理的是元件、部件的加工和装配,或许叫做元部件处理过程控制或自动化更贴切。

随着计算机功能的日益强大与完善,体积的微型化,用计算机代替调节器已成气候,目前正朝着一切需要智能化处理的场所都用计算机的方向发展。

20世纪末,随着计算机和网络的逐步普及,管理自动化开始发挥越来越大的作用。在企业界,生产装置的控制与管理的自动化正融为一体。在信息处理技术的核心——计算机技术没有充分发展之前,人类关于人工智能、机器人等领域的研究,只能是美好的梦想。而今天,它们正逐步成为现实。大系统的优化和最优控制、机器人、航天技术等都预示着一个智能化和网络化的自动化时代已经开始。

发展趋势

随着科技的不断发展进步,各种食品加工品的出现,对包装技术和包装设备都提出了新的挑战,包装自动化技术在流通领域中发挥着越来越大的作用。目前包装机械竞争日趋激烈,未来的包装机械将配合产业自动化趋势,促进包装设备总体水平提高,发展多功能、高效率、低消耗的包装设备,而包装自动化技术也正朝着以下几个趋势发展:

机电一体化

机电一体化是未来包装机械发展的趋势。一个完整的机电一体化系统,一般包括微机、传感器、动力原、传动系统、执行机构等部分,它摒弃了常规包装机械中的繁琐和不合理部分,而将机械、微机、微电子、传感器等多种学科的先进技术融为一体,给包装机械在设计、制造和控制方面都带来了深刻的变化,从根本上改变了包装机械的现状。

机械功能多元化

工商业产品已趋向精致化及多元化,在大环境变化下,多元化、弹性化且具有多种切换功能的包装机种方能适应市场需求。

结构设计模组化

充分利用原有机型模组化设计,可在短时间内转换新机型。

控制智能化

目前包装机械厂家普遍使用PLC动力负载控制器,虽然PLC弹性很大,但仍未具有电脑(含软件)所拥有的强大功能。未来包装机械必须具备多功能化、调整操作简单等条件,基于电脑的智能型仪器将成为食品包装控制器的新趋势。

结构运动高精度化

结构设计及结构运动控制等事关包装机械性能的优劣,可通过马达、编码器及数字控制(NC)、动力负载控制(PLC)等高精密控制器来完成,并适度地做产品延伸,朝高科技产业的包装设备来研发。

包装行业属于配套行业,涉及国民经济的许多领域,特别是食品行业与饮料行业,更是依赖于包装行业的技术进步和配套服务,因此,我们不能忽视包装机械落后的现状,努力积极推动包装业走上快速健康发展的自动化道路。

应用

工业自动化是自动化技术应用的一个最为重要的方向。

其具体运用的方面有:

计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM) 综合办公自动化(OA)(例如:门禁系统、资讯科技稽核) 过程控制与自动化仪器仪表人工智能技术

自动化技术的进步推动了工业生产的飞速发展,尤其是在石油、化工、冶金、轻工业等行业,由于采用自动化仪表和集中控制装置,促进了连续生产过程自动化的发展,大大提高了劳动生产率。用自动化装置管理化工生产过程的方法称为化工自动化。

新应用

产业的大环境为工业领域提出了很多新的课题,如产业结构的优化、竞争力和创新能力的提升、制造业的绿色与智能化……等等,尤其是“十八大”盛会的召开,更加强调了在新形势下将“创新”、“绿色”等关键词融入行业发展趋势中的必要性和紧迫性,产业创新升级、单位GDP能耗等“硬”指标也将在未来一段时期内不断考验我国的制造业发展。

正是在这样的背景之下,制造业中的自动化技术也被赋予越来越重要的定位,除了其固有的控制、监测等功能,自动化技术也成为了提高能效、改善生产管理水平的利器,其在各个分支领域的技术应用也在不断走向深化。

工业机器人是制造业创新自动化应用的一个典型例子,而这一前沿技术也毫无争议地成为了业界讨论的热点,这样的现象也吸引了很多应用行业投来的目光,大有一夺业界眼球之势。从制造业大鳄富士康高调向“机器劳动力”伸出“橄榄枝”,到众多机器人厂商携新产品新应用频频出镜,工业机器人仿佛已经走上了技术升级、应用拓展的快行道。

业界有一句话,说自动化技术是工业领域的“万金油”技术,由此可见自动化技术的应用之广泛。事实上,从上层的控制系统,到底层的数据采集、传动驱动,都是自动化技术的用武之地。尤其是随着产业宏观需求的变化,自动化技术在整个工业体系内的角色和定位也在不断深入。[2]

未来趋势

随着科技的不断发展进步,各种食品加工品的出现,对包装技术和包装设备都提出了新的挑战,包装自动化技术在流通领域中发挥着越来越大的作用。包装机械竞争日趋激烈,未来的包装机械将配合产业自动化趋势,促进包装设备总体水平提高,发展多功能、高效率、低消耗的包装设备,而包装自动化技术也正朝着以下几个趋势发展:结构设计标准化、模组化充分利用原有机型模组化设计,可在短时间内转换新机型。

-

全新荣威RX9正式上市 搭载6挡自动变速箱

2025-11-03 23:11:27 查看详情 -

云度云兔正式上市 搭载6挡自动变速箱

2025-11-03 23:11:27 查看详情 -

阿维塔11单电机版将于今日上市 搭载6挡自动变速箱

2025-11-03 23:11:27 查看详情 -

江铃集团“羿” 购车首选自动铂领型

2025-11-03 23:11:27 查看详情 -

一汽 推进L4级自动驾驶技术落地

2025-11-03 23:11:27 查看详情 -

一汽红旗E 推进L4级自动驾驶技术落地

2025-11-03 23:11:27 查看详情 -

沃尔沃宣布将推纯电MPV 全新纯电旗舰SUV技术前瞻

2025-11-03 23:11:27 查看详情 -

吉利星越L 重视核心技术/以节能和新能源车为主

2025-11-03 23:11:27 查看详情 -

一汽奔腾规划全新轿车 推进L4级自动驾驶技术落地

2025-11-03 23:11:27 查看详情 -

吉利豪越新增车型上市 在技术支持和工程服务领域展开合作

2025-11-03 23:11:27 查看详情

求购

求购