- 分子运动论

分子运动论

理论假设

理想气体动理论建立在如下假设之上:

气体由大量小粒子组成,这些小粒子称之为分子。分子之间的距离远远大于自身的大小。

所有分子都具有相同的质量。

分子数量巨大,可以进行统计处理。

分子做着不息的快速的随机运动。

分子不断彼此碰撞,或与容器器壁进行碰撞,这些碰撞都是弹性碰撞。

除了碰撞之外,分子之间的相互作用可以忽略。

气体分子平均平动动能只依赖于系统温度。

分子与容器器壁的碰撞时间远远小于两次碰撞间隔时间。

分子具有质量,会受到万有引力的影响。

分子动理学的现代理论建立在波尔兹曼方程的基础之上,对以上假设有所放宽,并将分子体积考虑进去,因此可以精确描述稠密气体。分子动理学的现代理论仍然要考虑的假设有,分子混沌性假设,忽略量子效应。如果气体比较稠密,本体性质只有小的梯度,可以应用维里展开的方法研究,这方面的理论参见查普曼和恩斯克格的专著。 对于稀薄气体,本体性质的梯度与分子的平均自由程相比较,这种情况叫克努森区,可以对克努森数展开来研究。

发展过程

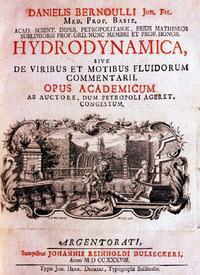

《流体力学》封面

《流体力学》封面

人类早在公元前5世纪就开始思考物质的结构问题。古希腊时期著名的朴素唯物主义哲学家德谟克利特就提出,物质是由不可分的原子构成的。这种思想在数个世纪都深刻的影响着人们的世界观。17世纪科学革命以来,自然科学得到了突飞猛进的进步,特别是热力学的突破性发展,使人们重新思考物质的结构问题。皮埃尔·伽桑狄、罗伯特·胡克、伯努利等科学家的研究表明,物质的液体、固体、气体三种状态的转变是因为分子之间作用的结果,特别是气体的压力源于气体分子与器壁碰撞,从而导出了玻意耳-马略特定律。

1738年,丹尼尔·伯努利发表著作《流体力学》,为气体动理论的基础。在这一著作中,伯努利提出,气体是由大量向各个方向运动的分子组成的,分子对表面的碰撞就是气压的成因,热就是分子运动的动能。但是,伯努利的观点并没有被立即接受,部分原因是,能量守恒定律当时还没有建立,分子之间为弹性碰撞也不是那么显而易见。1744年罗蒙诺索夫第一次明确提出热现象是分子无规则运动的表现,并把机械能守恒定律应用到了分子运动的热现象中。1856年,奥古斯特·克罗尼格提出了一个简单的气体动理论,他只考虑了分子的平动。1857年,克劳修斯提出一个更复杂的气体动理论,除了分子的平动,他还考虑了分子的转动和振动。他还引入了平均自由程的概念。1859年,麦克斯韦在克劳修斯工作的基础上,提出了分子麦克斯韦速度分布率。这是物理学史上第一个统计定律。 1871年,玻尔兹曼推广了麦克斯韦的工作,提出了麦克斯韦–玻尔兹曼分布。

直到20世纪初,很多物理学家仍然认为原子只是假想,并非实在的。直到1905年爱因斯坦和1906年马利安·斯莫鲁霍夫斯基关于布朗运动的论文发表之后,物理学家才放弃此想法。他们的论文给出了分子动理论的准确预言。

意义

分子运动论使人类正确认识到了物质的结构组成和运动的一般规律,成功解释了诸如布朗运动等现象,并成为物理学中其他理论,甚至很多其他学科的理论基础。

性质

压强和动能

在气体动力论中,压力是以气体对某个平面撞击所造成的力解释,假设一个边长为 的正立方体,一颗质量为

的分子以速率

在完全弹性碰撞的情况下,沿 X 轴撞击其中一面的动量变化为:

此分子每隔 便撞击该面一次,因此该面所受到的力量为:

在一共有 n 个相同分子的状况下,该面所受到的总力为:

定义:

,

用相同的方式也可以得到:

,

因为大量气体分子的运动可以视为无规则的运动,因此大量气体分子向每一方向的速率分布情形皆相同,所以:

,

每个面所受到的压力为:

其中 为方均根,因此也可表示为:

这是分子动理论的第一个非平庸的结果,它把宏观量压强与微观量分子的平均平动动能联系起来。

温度与动能

根据理想气体方程(,

为玻尔兹曼常数,

为绝对温度):

于是可得单个分子的动能为:

而系统的总动能可表示为:

这是分子动理论中的一个重要结果:分子的平均动能正比于体系的绝对温度。

因此,压强与摩尔体积之积与分子平均平动动能成正比。对于由个单原子分子组成的气体体系,自由度总数为

,因此每个自由度的动能是

每个自由度的动能正比于温度,比例系数为波尔兹曼常数的一半,这个结果叫做能量均分定理。

对容器的碰撞

对于理想气体,可以推导出n 单位时间内分子对容器单位面积的碰撞次数为

方均根速率

所有分子速率平方的平均值的平方根

其中 为米/秒 (m/s),R是理想气体常数,M 为摩尔质量(千克/摩尔 (kg/mol))。其中最有可能的速度为均方根速度的81.6%,而平均速度为均方根速度的92.1%。(麦克斯韦-玻尔兹曼分布)

-

新款大众途铠正式上市 豪华加运动

2025-10-31 18:45:18 查看详情 -

捷尼赛思GV60正式上市 新美式运动健将

2025-10-31 18:45:18 查看详情 -

广汽本田全新皓影正式上市 宝马1系M运动曜熠版上市

2025-10-31 18:45:18 查看详情 -

吉利缤越PRO家族正式上市 新款路虎发现运动版海外上市

2025-10-31 18:45:18 查看详情 -

新款路虎发现运动版海外上市 油耗1.3L/100km

2025-10-31 18:45:18 查看详情 -

东风标致新408将于今日发布 最新家族设计/运动风凸显

2025-10-31 18:45:18 查看详情 -

新款吉利嘉际L将于9月3日上市 运动风格明显

2025-10-31 18:45:18 查看详情 -

BMW116i都市版首付三成 运动先锋

2025-10-31 18:45:18 查看详情 -

东风标致全新三厢轿车谍照再度曝光 最新家族设计/运动风凸显

2025-10-31 18:45:18 查看详情 -

2023款吉利星瑞7月18日上市 运动风格明显

2025-10-31 18:45:18 查看详情

求购

求购