- 贫贱夫妻百事哀

贫贱夫妻百事哀

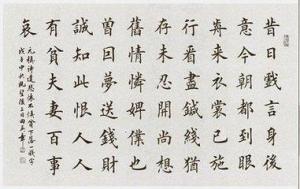

作品原文

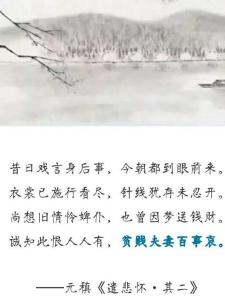

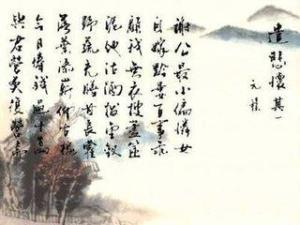

《遣悲怀》【其二】

贫贱夫妻百事哀昔日戏言身后意⑴,今朝都到眼前来。

贫贱夫妻百事哀昔日戏言身后意⑴,今朝都到眼前来。

衣裳已施行看尽⑵,针线犹存未忍开。

尚想旧情怜婢仆⑶,也曾因梦送钱财。

诚知此恨人人有⑷,贫贱夫妻百事哀。

字词注释

(1)戏言:开玩笑的话。身后意:关于死后的设想。

贫贱夫妻百事哀

贫贱夫妻百事哀

(2)行看尽:眼看快要完了。

(3)怜:怜爱,痛惜。

(4)诚知:确实知道。

作品译文

当年咱俩开玩笑讲着身后的事;

贫贱夫妻百事哀今日都成沉痛的回忆每每飘来。

贫贱夫妻百事哀今日都成沉痛的回忆每每飘来。

你生前穿的衣裳眼看施舍快完;

只有针线活计还保存不忍打开。

我仍念旧情更加怜爱你的婢仆;

也曾因梦见你并为你送去钱财。

我诚知死别之恨世间人人都有;

但咱们共苦夫妻死别更觉哀痛。

作品鉴赏

这首主要写妻子死后的“百事哀”。诗人写了在日常生活中引起哀思的几件事。人已仙逝,而遗物犹在。为了避免见物思人,便将妻子穿过的衣裳施舍出去;将妻子做过的针线活仍然原封不动地保存起来

贫贱夫妻百事哀

贫贱夫妻百事哀

,不忍打开。诗人想用这种消极的办法封存起对往事的记忆,而这种做法本身恰好证明他无法摆脱对妻子的思念。还有,每当看到妻子身边的婢仆,也引起自己的哀思,因而对婢仆也平添一种哀怜的感情。白天事事触景伤情,夜晚梦魂

飞越冥界相寻。梦中送钱,似乎荒唐,却是一片感人的痴情。苦了一辈子的妻子去世了,如今生活在富贵中的丈夫不忘旧日恩爱,除了“营奠复营斋”以外,已经不能为妻子做些什么了。于是积想成梦,出现送钱给妻子的梦境。末两句,

从“诚知此恨人人有”的泛说,落到“贫贱夫妻百事哀”的特指上。夫妻死别,固然是人所不免的,但对于同贫贱共患难的夫妻来说,一旦永诀,是更为悲哀的。末句从上一句泛说推进一层,着力写出自身丧偶不同于一般的悲痛感情。

作者简介

元稹(779年-831年,或唐代宗大历十四年至文宗大和五年),字微之,别字威明,唐洛阳人(今河南洛阳)。父元宽,母郑氏。为北魏宗室鲜卑族拓跋部后裔,是什翼犍之十四世孙。早年和白居易共同提倡“新乐府”。世人常把他和白居易并称“元白”。

作品评价

元稹画像蘅塘退士《唐诗三百首》:“古今悼亡诗充栋,终无能出此三首范围者。勿以浅近忽之。”

元稹画像蘅塘退士《唐诗三百首》:“古今悼亡诗充栋,终无能出此三首范围者。勿以浅近忽之。”

陈寅恪《元白诗笺证稿》:“夫微之悼亡诗中其最为世所传诵者,莫若《三遣悲怀》之七律三首。……所以特为佳作者,直以韦氏之不好虚荣,微之之尚未富贵,贫贱夫妻,关系纯洁,因能措意遣词,悉为真实之故。夫唯真实,遂造诣独绝欤!”

潘德舆《养一斋诗话》云:“微之诗云‘潘岳悼亡犹费词’,安仁《悼亡》诗诚不高洁,然未至如微之之隔陋也。‘自嫁黔娄百事乖’,元九岂黔娄哉?‘也曾因梦送钱财’,直可配村笛山枳耳。”

屡屡在见诸于各类报刊文章,说某某夫妻贫穷,艰辛度日,必云“贫贱夫妻百事哀”,初不以为然,想国人毕竟读书者甚少,尚可谅之,后屡见不鲜,麻木已无感觉。今年春节看著名节目“南京零距离”是见著名光头孟非同志,说某某夫妻贫穷,艰辛度日,又云“贫贱夫妻百事哀”,我终大怒,奋而揭杆讨之。

贫贱夫妻百事哀

贫贱夫妻百事哀

“贫贱夫妻百事哀”语出唐人元稹“遣悲怀”诗三首之一,为元稹怀念亡妻所作,情真义切,感人至深,遍览唐诗宋辞,悼亡妻之作,唯苏轼之“江城子”中“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”之句可与之媲美,是以千古传诵也。

-

林肯航海家/飞行家百周年限量版上市 吉利豪越L配置曝光

2025-09-21 17:35:10 查看详情 -

云度云兔正式上市 百公里油耗1.4升

2025-09-21 17:35:10 查看详情 -

成都标致207购车优惠1.2万元 上海百分百购置税优惠

2025-09-21 17:35:10 查看详情 -

上海大众宝来现金优惠达2万元 上海百分百购置税优惠

2025-09-21 17:35:10 查看详情 -

Mobileye再次成功上市 百公里综合油耗4.33L

2025-09-21 17:35:10 查看详情 -

重庆卡罗拉双擎E+现金优惠4万 上海百分百购置税优惠

2025-09-21 17:35:10 查看详情 -

贵阳标致408优惠达2.8万元 上海百分百购置税优惠

2025-09-21 17:35:10 查看详情 -

雪铁龙C6ORIGINS百年臻享型怎么样 报价优惠

2025-09-21 17:35:10 查看详情 -

雪铁龙C6ORIGINS百年臻享型怎么样 最新怎么样

2025-09-21 17:35:10 查看详情 -

雪铁龙C6ORIGINS百年臻享型怎么样 时尚大气

2025-09-21 17:35:10 查看详情

求购

求购