- 姑苏繁华图

姑苏繁华图

基本内容

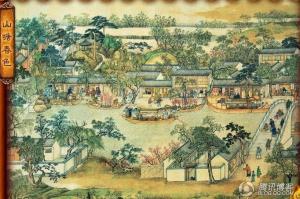

姑苏繁华图图册(3)画面自灵岩山起,由木渎镇东行,过横山,渡石湖,历上方山,介狮和两山间,入苏州郡城、经盘、胥、阊三门,穿山塘街,至虎丘山止。作者自西向东,由乡入城,重点描绘了一村(山前)、一镇(苏州)、一街(山塘)的景物,画笔所至,连锦数十里内的湖光山色、水乡田园、村镇城池、社会风情跃然纸上。

姑苏繁华图图册(3)画面自灵岩山起,由木渎镇东行,过横山,渡石湖,历上方山,介狮和两山间,入苏州郡城、经盘、胥、阊三门,穿山塘街,至虎丘山止。作者自西向东,由乡入城,重点描绘了一村(山前)、一镇(苏州)、一街(山塘)的景物,画笔所至,连锦数十里内的湖光山色、水乡田园、村镇城池、社会风情跃然纸上。

粗略计算,全幅画有各色人物1万2千余人,各色房屋建筑约2140余栋,各种桥梁50余座,各种客货船只400余只,各种商号招牌200余块,完整地表现了原作中气势宏伟的古城苏州市井风貌,是研究250年前“乾隆盛世”的形象资料,具有极大的历史价值。

画卷布局精妙严谨,气势恢宏,笔触细致,十分细腻地刻画出了江南的湖光山色、田园村舍、阊胥城墙、古渡行舟、沿河市镇、流水人家、民俗风情官衙商肆,描绘了苏州城郊百里的风景和街市的繁华景象,形象地反映了18世纪中叶苏州风景秀丽、物产富饶、百业兴旺、人文荟萃的繁盛景象,具有很高的艺术鉴赏价值。

徐扬,字云亭,苏州吴县人,家住阊门专诸巷,原是一名监生,擅长画山水和梅花。清朝乾隆十六年(一七五一年),乾隆皇帝南巡到苏州,徐扬和同乡张宗苍献上自己的画作,得宠,二人被任命为“充画院供奉”,当年六月徐扬领旨来到京师,乾隆十八年(一七五三年),被钦赐为举人,授内阁中书。

根据史料记载,此画历经三年的时间,于乾隆二十四年(公元1959年)最终完成。徐扬,字云亭,世居苏州,曾经参与过《苏州府志》、《苏州府城图》、《苏州府九邑全图》、《姑苏城图》等地图的编绘,作为画院的画家,曾多次陪同皇帝下江南,对圣意颇为心领神会。他凭借自己对家乡历史、文化与地理的谙熟,以长卷形式和散点透视技法创作而成反映当时苏州“商贾辐辏,百货骈阗”市井风情的《盛世滋生图》,并进献给乾隆皇帝,自书跋语说:“有感国家治化昌明,超轶三代……幅员之广,生齿之繁,亘古未有”,是为“图写太平”,歌颂“帝治光昌”。

“江南好,风景旧曾谙”。打开徐扬《姑苏繁华图》长长的画卷,透过旧时墨色,走进两百多年前的繁华苏州,仿佛听见了古运河中阵阵橹声,山塘街上悠悠丝物竹,以及街市上的往来喧嚣……

清乾隆二十四年(1759年),擅长人物、花鸟草虫的苏州籍宫廷画家徐扬用了24年时间创作了一幅名为《盛世滋生图》,以长卷形式和散点透视技法,反映当时苏州“商贾辐辏,百货骈阗”的市井风情。

《盛世滋生图》,又名《姑苏繁华图》,进献乾隆皇帝,以赞乾隆盛世。是继宋代《清明上河图》后的又一宏伟长卷,现为国家一级文物。《姑苏繁华图》现保存于辽宁省博物馆。

画面自灵岩山起,由木渎镇东行,过横山,渡石湖,历上方山,介狮、何两山间,苏州郡城、经盘、胥、阊三门,穿山塘街,至虎丘山止。作者自西向东,由乡入城,重点描绘了一村(山前)、一镇(苏州)、一街(山塘)的景物,画笔所至,连锦数十里内的湖光山色、水乡田园、村镇城池、社会风情跃然纸上。完整地表现了原作中气势宏伟的古城苏州市井风貌,是研究250年前“乾隆盛世”的形象资料,具有极大的历史价值。

画卷布局精妙严谨,气势恢宏,笔触细致,十分细腻地刻画出了江南的湖光山色、田园村舍、阊胥城墙、古渡行舟、沿河市镇、流水人家、民俗风情官衙商肆。

清代,古城苏州“山川之奇丽,田野之沃饶,衣冠文物之风流而华美者,莫不震耀当世”。“吴郡之于天下,如家之有府库”,且其文化亦领全国风尚之先,和谐的社会生活,完备的生民保障,令人沉醉的都会流韵,姑苏城皆已具备。

清兵入关,政权稳定之后,康熙皇帝为统治全国,要了解地方情况,曾六次巡游江南,乾隆也六游江南,古城苏州经过近二千年的生产和文化建设,人文荟萃,物产丰饶,风物佳丽,早有天堂之称,自然得到帝王的流连爱好。

《姑苏繁华图》是继宋代《清明上河图》后的又一宏伟长卷,全长1225厘米,宽35.8厘米,比《清明上河图》还长一倍多,画面自灵岩山起,由木渎镇东行,过横山,渡石湖,历上方山,介狮和两山间,入苏州郡城、经盘、胥、阊三门,穿山塘街,至虎丘山止。作者自西向东,由乡入城,重点描绘了一村(山前)、一镇(苏州)、一街(山塘)的景物,画笔所至,连绵数十里内的湖光山色、水乡田园、村镇城池、社会风情跃然纸上。粗略计算,全幅画有各色人物1万2千余人,各色房屋建筑约2140余栋,各种桥梁50余座,各种客货船只400余只,各种商号招牌200余块,完整地表现了气势宏伟的古城苏州市井风貌,是研究250年前“乾隆盛世”的形象资料,具有极大的历史价值。

整个画卷布局精妙严谨,气势恢宏,笔触细致,十分细腻地刻画出了江南的湖光山色、田园村舍、阊胥城墙、古渡行舟、沿河市镇、流水人家、民俗风情,官衙商肆,描绘了苏州城郊百里的风景和街市的繁华景象,形象地反映了18世纪中叶苏州风景秀丽、物产富饶、百业兴旺、人文荟萃的繁盛景象,具有很高的艺术鉴赏价值,被后世誉为研究清代苏州的百科全书。

这幅画作可谓精确而详细地描绘了乾隆时期苏州的城乡景观。画面自灵岩山起,由山下的木渎镇东行,过横山,渡石湖,入姑苏城。再自荮门出阊门外,转入山塘街,至虎丘山止。明清时期的苏州是江南著名的大都会,但可能是由于城区内的狭小和管理问题,当时苏州最发达的商贸中心并不在城内,而是阊门城外至枫桥镇的那一段地区。《姑苏繁华图》将阊门作为重点加以描绘,并将这部分景致安排于图卷接近尾声的高潮位置。在没有照相机的18世纪,《姑苏繁华图》非常可贵地为我们记录下了阊门商业繁茂的景象。整个画面包括太湖至虎丘近百里的风光山色,共计四千八百余人,二千一百余栋房屋,三百余艘舟船。画中人物或饮宴祝寿、或嫁娶成婚、或科举应试、或授业读书、或耕作于田间、或行吟于道上,诚为人间天堂姑苏城市民生活之生动写照。

这幅作品曾经被著录于《石渠宝笈续编》,一直保存于清宫,20世纪初被溥仪盗运出宫,辗转运到长春的伪满“皇宫”。抗日战争结束之后,它被前苏联红军截获,然后移交给东北博物馆,即后来的辽宁省博物馆收藏。上世纪80年代以后,通过出版,这幅画为世人所熟知,被誉为是《清明上河图》之后中国绘画史上第二幅描绘城市景观的纪实佳作,也是研究250年前乾隆盛世的宝贵资料。[1]

苏州古城风貌

“水陆并行、河街相邻”的双棋盘格局;

“三纵三横一环”的河道水系;

“小桥流水、粉墙黛瓦、古迹名园”的独特风貌。

苏州地区河网密布,市区是江南水网的中心和全国河流最密集的地区,周围是全国著名的水稻高产区,农业发达,有“水乡泽国”、“天下粮仓”、“鱼米之乡”之称。

苏州物华天宝,人杰地灵,因其从古至今繁荣发达、长盛不衰的文化和经济,被誉为“人间天堂”,素有“丝绸之都(丝绸之府)”、“园林之城”的美誉。

因其小桥流水人家的水乡古城特色,而有“东方威尼斯”、“东方水都(东方水城)”之称。

现今的苏州已经成为“城中有园”、“园中有城”,山、水、城、林、园、镇为一体,古典与现代完美结合,古韵今风、和谐发展的国际化大都市。

-

最新官图发布/将于年内上市 承载式车身结构/年内正式上市

2025-09-28 09:20:29 查看详情 -

Edition上市 全新奔腾B70官图曝光

2025-09-28 09:20:29 查看详情 -

黄海纯电轿车Smile将于12月上市 极氪009实车图曝光

2025-09-28 09:20:29 查看详情 -

路特斯ELETRE将于今日上市 蔚来EC6申报图曝光

2025-09-28 09:20:29 查看详情 -

江南U2正式上市 新款东风风行菱智M5官图发布

2025-09-28 09:20:29 查看详情 -

长安凯程GDI双侠成都上市 新款星途揽月官图

2025-09-28 09:20:29 查看详情 -

款帝豪GL将于3月25日正式上市 2023款奇瑞小蚂蚁官图

2025-09-28 09:20:29 查看详情 -

小鹏全新P7i将于今日上市 2023款奇瑞小蚂蚁官图

2025-09-28 09:20:29 查看详情 -

计划第三季度上市 2023款奇瑞小蚂蚁官图

2025-09-28 09:20:29 查看详情 -

风光SUV首付真0元 名图纯电动轻松拥有

2025-09-28 09:20:29 查看详情

求购

求购