- 采桑子·蝤蛴领上诃梨子

- 首页

-

- 百科

-

- 发动机系统

-

- 采桑子·蝤蛴领上诃梨子

采桑子·蝤蛴领上诃梨子

文学常识

中文名称:《采桑子·蝤蛴领上诃梨子》

创作年代:五代

作者:和凝

文学体裁:词

此文字数:44字

出处:《全唐诗》

作品原文

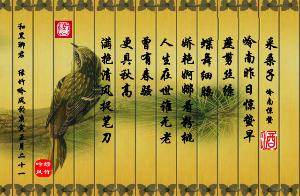

采桑子

蝤蛴领上诃梨子,绣带双垂,椒户闲时,竞学樗蒲赌荔枝。

丛头鞋子红编细,裙窣金丝。无事颦眉,春思翻教阿母疑。

作品注释

采桑子任务 蝤蛴(qiúqí求其):天牛一类的幼虫,体白而长,《诗经·卫风·硕人》:“手如柔荑,肤如凝脂。领如蝤蛴,齿如瓠犀。”毛传:“蝤蛴,蝎虫也。”孔颖达疏:“蝤蛴在木中,白而长,故以此喻颈。”诃(hē嗬)梨子:又名诃梨勒、诃子。常绿乔木,产于中国南方,果实像橄榄,古代妇女依其形而绣作衣领上的花饰。

采桑子任务 蝤蛴(qiúqí求其):天牛一类的幼虫,体白而长,《诗经·卫风·硕人》:“手如柔荑,肤如凝脂。领如蝤蛴,齿如瓠犀。”毛传:“蝤蛴,蝎虫也。”孔颖达疏:“蝤蛴在木中,白而长,故以此喻颈。”诃(hē嗬)梨子:又名诃梨勒、诃子。常绿乔木,产于中国南方,果实像橄榄,古代妇女依其形而绣作衣领上的花饰。

绣带:上衣的绣花束带,非裙带。

椒户:香房。椒为香料,以其未和泥涂室,取其香暖。白居易《长恨歌》:“梨园子弟白发新,椒房阿监青娥老。”

“竞学”句:写少女闲而无事,竞学赌博游戏,并以荔枝作赌注。樗蒲(chūpú初葡):古代的一种游戏,如现代的掷骰子(色子)。唐李肇《国史补》载:樗蒲法,三分其子三百六十,限以二关,人执六马,其骰五枚,分上黑下白,黑者刻二为犊,白者刻二为雉。掷之,全黑为卢,其采十六,二雉二黑为雉,其采十四;二犊三白为犊,其采十;全白为白,其采八;四者贵采也,六者杂采也。贵采得连掷,打马过关,余采则否。

丛头鞋子:鞋子头作花丛状。红编细:红色的细带,系鞋之用。

窣金丝:金丝拖曳。

翻教:反使。

词牌解释

采桑子,唐教坊大曲有《杨下采桑》,《采桑子》可能是从大曲截取一遍而成独立的一个词牌。又名《丑奴儿令》、《罗敷媚歌》、《罗效媚》。《词谱》以五代和凝词为正体。双调,四十四字,八句。上下片都是起句反收,以下三句用平韵。另有在两结句各添二字,变为前四字后五字的两句。

另有双调五十四字体,前段五句四平韵,后段五句三平韵。

作品评析

这首词写了一个天真少女的形象。上片写她的上装和天真无邪的情态,她闲着无事,竟学起赌博来,还把荔枝作赌注以论输赢,岂不好笑。

下片写她的下装,着重写了鞋和裙。结尾二句,写她本无事皱眉,可是多心的阿母,反疑女儿是不是情窦初开,有了春思。后一句应理解为“反使阿母疑春思”之意。汤显祖评此词说:“末句一语,翻空出奇。”

人物评价

采桑子 从唐五代到宋朝时期的文人以“采桑子”这一词牌所作的词,来剖析词作中人物形象的变化,可窥测“词”在这一时期的流传发展。

采桑子 从唐五代到宋朝时期的文人以“采桑子”这一词牌所作的词,来剖析词作中人物形象的变化,可窥测“词”在这一时期的流传发展。

记载中最早用《采桑子》词牌所写的词是和凝的词:蝤蛴领上诃梨子,绣带双垂。椒户闲时,竞学樗蒲赌荔枝。丛头鞋子红编细,裙窣金丝。无事颦眉,春思翻教阿母疑。刘永济先生在《唐五代两宋词简析》中评析此词:“此写才动春情之少女。一、二句,上身服饰也。三、四句言其闺中嬉戏之事。五、六句下身服饰也。末二句,少女烦闷之情,已为阿母所觉也。”此评甚为妥帖,作者正是以艳丽的辞藻、轻松的笔调描摹了一位妙龄美女春思之情态,且颇多富贵之相,而少凄苦之情,充溢着浓郁香艳气息,是花间柔媚词的典范。

南唐冯延巳14首《采桑子》中,虽然也描写女性,但是在这些红粉佳人身上开始寄托了作者作为士大夫的内心情怀,不再像和凝一样只是用香艳的笔法去单纯描写女性,而是把笔触逐步延展到作者的政治理想等方面。如:酒阑睡觉天香暖,绣户慵开。香印成灰。独背寒屏理旧眉。朦胧却向灯前卧,窗月徘徊。晓梦初回。一夜东风绽早梅。词中写的只是一位女子百无聊赖的心情。中庭雨过春将尽,片片花飞。独折残枝,无语凭阑只自知。玉堂香暖珠帘卷,双燕来归。后约难期,肯信韶华得几时。此词中既有作者对笔下人物青春消逝的惋惜,也暗含对自己韶华不再的慨叹。画堂昨夜愁无睡,风雨凄凄。林鹊争栖。落尽灯花鸡未啼。年光往事如流水,休说情迷。玉箸双垂。只是金笼鹦鹉知。这首词不仅写出了词中主人公爱情的失意与忧伤,而且也寄寓着作者政治上的苦闷与彷徨。从冯延巳的这三首词中可以看出,词的境界在逐渐地开阔,但人物形象仍局限于红粉佳人。即使到了北宋前期,如以小令著称的“二晏”词中,还到处飘动着女性的身影,不过词人所描写的女性和词人对女性的态度正在悄然发生着变化。

晏几道下面的这首词:无端恼破桃源梦,明日青楼。玉腻花柔。不学行云易去留。应嫌衫袖前香冷,重傍金虬。歌扇风流。遮尽归时翠黛愁。作者用细腻的笔调表达了一位歌女爱情受挫后的情思。“不学行云易去留”说明其女子虽处青楼但不能夺其志;“遮尽归时翠黛愁”含蓄地表达了“歌扇风流”的背后掩盖着无数的辛酸和凄楚。这说明晏几道已经将词的主旨上升到抒情女主人公的情操及对爱情的追求。同时,他在词作中,也充满无限深情地回忆自己曾经心仪的女子。西楼月下当时见,泪粉偷匀。歌罢还颦。恨隔炉烟看未真。别来楼外垂杨缕,几换青春。倦客红尘。长记楼中粉泪人。滚滚红尘之中,人生会抹去很多记忆,却永远也挥不去心灵颤动的那一瞬间。作者把人物初次相见时的情景,几度春秋之后仍无比眷恋的心绪写得真切而细微,把人生中短暂的永恒和永恒之中的瞬间表达得淋漓尽致。

采桑子 同样,晏殊在《采桑子·时光只解催人老》中表达了类似的情愫:时光只解催人老,不信多情。长恨离亭。泪滴春衫酒易醒。梧桐昨夜西风急,淡月胧明。好梦频惊。何处高楼雁一声。这短短的四十四个字,既倾注了词人叹息情人离别的扼腕之痛,又融入了人们慨叹时光流逝的普遍心态。“欢乐极兮哀情多,少壮几时兮奈老何”,或许正是因为“爱”的不自由,让他想起了“生”的不自由;或者正是因为“生”的不自由,更强化了词人对不自由之爱的悲感。“二晏”对女性的描写已不再像一般的花间词,常常以艳丽的笔调、赏玩的态度,将女性作为孤立的性爱符号,而是更多地投注了对自己所喜爱女性的思念和关注,并且更多关注女性的精神世界。而抒情主人公的转变是一个缓慢渐变的过程。

采桑子 同样,晏殊在《采桑子·时光只解催人老》中表达了类似的情愫:时光只解催人老,不信多情。长恨离亭。泪滴春衫酒易醒。梧桐昨夜西风急,淡月胧明。好梦频惊。何处高楼雁一声。这短短的四十四个字,既倾注了词人叹息情人离别的扼腕之痛,又融入了人们慨叹时光流逝的普遍心态。“欢乐极兮哀情多,少壮几时兮奈老何”,或许正是因为“爱”的不自由,让他想起了“生”的不自由;或者正是因为“生”的不自由,更强化了词人对不自由之爱的悲感。“二晏”对女性的描写已不再像一般的花间词,常常以艳丽的笔调、赏玩的态度,将女性作为孤立的性爱符号,而是更多地投注了对自己所喜爱女性的思念和关注,并且更多关注女性的精神世界。而抒情主人公的转变是一个缓慢渐变的过程。

当时代进入11世纪后,词的世界里出现了新型抒情人物形象,反映在《采桑子》中是以连章鼓子词写西湖的欧阳修。在欧阳修笔下,无论是“轻舟短棹”、“残霞夕照”,还是“群芳过后”、“清明上巳”,西湖都充满了无限美好的风光。即使在“狼籍残红”、“飞絮濛濛”繁华过尽的凄美之中,在“垂柳阑干尽日风”、“笙歌散尽游人去”欢乐之后的落寞之中,他也能自得其乐、悠闲自在地欣赏“双燕归来细雨中”的恬适风景。可以说欧阳修完全是一位沉浸于大自然的“闲适大夫”形象。这就和唐五代的红粉佳人有了很大的不同。此时词中的人物形象开始着上了词人的形象,开始染上词人的性格,开始向着词人的自我迈进。

11世纪下半叶,随着苏轼等人在词坛的先后崛起,人生失意苦闷的文人士大夫——迁客骚人的形象,大幅度地进入词的世界。苏轼在《采桑子·润州多景楼与孙巨源相遇》中写道:多情多感仍多病,多景楼中。尊酒相逢,乐事回头一笑空。停杯且听琵琶语,细拈轻拢。醉脸春融,斜照江天一抹红。这首词虽为一时聚会应酬之作,但因有真实的情感作基础,并不显草率。后来苏轼在给朋友的信中提及包括这次聚会在内的途中经历:“又途中与完夫、正仲、巨源相会,所至辄作数剧饮笑乐。人生如此有几,未知他日能复继此否?”(《与李公择》)惹起这些士大夫的“多情多感”,或许就是生活中的种种不如意的事情:他们深入思考人生的价值,但总是不能实现;他们执著追求人生的理想,又始终未能如愿;他们虽以酒消愁,却无法排遣内心的忧愁,因此只能以一种超然旷达的心情来面对现实。这一时期,男性士大夫的形象开始进入词的视野。

采桑子中人物 后继者如黄庭坚的《采桑子》:投荒万里无归路,雪点鬓繁。度鬼门关。已拼儿童作楚蛮。黄云苦竹啼归去,绕荔枝山。蓬户身闲。歌板谁家教小鬟。这首词写的是“羁人”迁客的形象,境界博大,虽多悲苦,亦显旷达。

采桑子中人物 后继者如黄庭坚的《采桑子》:投荒万里无归路,雪点鬓繁。度鬼门关。已拼儿童作楚蛮。黄云苦竹啼归去,绕荔枝山。蓬户身闲。歌板谁家教小鬟。这首词写的是“羁人”迁客的形象,境界博大,虽多悲苦,亦显旷达。

苏轼、黄庭坚的词中虽然出现了男性士大夫的形象,但这个时期词的世界中女性人物形象仍占绝对优势,只是其形象特质较唐五代词的形象有着鲜明的变化,尤其是李清照词中的人物形象。她的《添字丑奴儿》(《采桑子》词牌的异名)写道:窗前谁种芭蕉树,阴满中庭。阴满中庭。叶叶心心,舒卷有馀情。伤心枕上三更雨,点滴霖霪。点滴霖霪。愁损北人,不惯起来听。李清照笔下的女性,不再是唐五代词中作为被观察者的对象,而是一位完全自我化、充满着自我心灵律动的女性——一位杰出的女词人。在国破、家亡、夫死等种种遭际的打击下,作者那孤凄、哀伤、憔悴、思国、怀乡的形象跃然纸上。

进入12世纪后,北宋王朝覆灭,南宋最高统治者懦弱无能。词的世界中出现了一群为民族命运、社会苦难而悲歌呐喊,为自我请缨无路、壮志难酬而悲愤痛哭的志士形象。例如朱敦儒《采桑子·鼓浪矶》:扁舟去作江南客,旅雁孤云。万里烟尘,回首中原泪满巾。碧山对晚汀洲冷,枫叶芦根。日落波平,愁损辞乡去国人。以“采桑子”写壮士失意情怀最多而又最著名的当属辛弃疾,如众所周知的《丑奴儿·书博山道中壁》(丑奴儿是《采桑子》的同调异名):少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道新凉好个秋。作者把少年无知强说愁,中年识尽愁滋味、欲说还休的失意壮士无可奈何的情怀袒露无遗。而《丑奴儿·近来愁似天来大》:近来愁似天来大,谁解相怜。谁解相怜,又把愁来做个天。都将今古无穷事,放在愁边。放在愁边,却自移家向酒泉。词中无计可消除的愁,只能以酒来化解,也只能以酒来化解。周济说辛词“稼轩敛雄心,抗高调,变温婉,成悲凉”。品读以上词作,可见其词“气魄极雄大,意境极沉郁”(陈廷焯《白雨斋词话》)。诸如辛弃疾这些精神痛楚的壮士形象,折射出南宋初期一代豪杰志士的悲剧命运,也给词的世界注入了强劲的生命活力,改变了词传统的柔软基质。

综上所述,《采桑子》虽为小令,但它以短小的篇幅、精炼的语言描绘了色彩斑斓的人物形象。而且从《采桑子》对唐五代到宋的人物形象描写的变化中,可以看出“词”这种文学体裁在不断地发展变化,逐渐从“柔媚”走向“刚强”,达到无事、无意、无人不可入词的宽阔境界。

作者简介

和凝(898~955),五代词人。字成绩。郓州须昌(今山东东平东)人。公元916年(后梁贞明二年)登进士第。后唐时官至中书舍人,工部侍郎。公元940年(后晋天福五年)拜中书侍郎同中书门下平章事。入后汉,封鲁国公。后周时,赠侍中。著作甚多,今多不传。现存有《宫词》百首等。少年时好为曲子词,所作流传和影响颇广,故契丹称他为“曲子相公”。词多以华艳辞藻写男女情事,能状难状之情景,但殊少深刻感人之作。《花间集》录20首,《全唐诗》录24首。近人刘毓盘辑得29首,编为《红叶稿》1卷。事迹见新、旧《五代史》本传。

-

来看看江铃福特领睿 二手残值率领先同级

2025-10-11 01:29:41 查看详情 -

实拍江铃福特Equator 江铃福特领界上市怎么选

2025-10-11 01:29:41 查看详情 -

来看看江铃福特领睿 试驾江铃E400

2025-10-11 01:29:41 查看详情 -

Mobileye再次成功上市 新款领克03家族新车型上市

2025-10-11 01:29:41 查看详情 -

来看看江铃福特领睿 续航里程252km

2025-10-11 01:29:41 查看详情 -

雪佛兰星迈罗樱花限量版上市 领克05时间限量版上市

2025-10-11 01:29:41 查看详情 -

新款领克05正式上市 售28.58万元起

2025-10-11 01:29:41 查看详情 -

新款领克05正式上市 30将于6月上市

2025-10-11 01:29:41 查看详情 -

长安逸达将于今日上市 领克05时间限量版上市

2025-10-11 01:29:41 查看详情 -

新款领克05正式上市 奇瑞瑞虎8

2025-10-11 01:29:41 查看详情

求购

求购