- 客家精神

客家精神

由来

惠州客家人国民党元老廖仲恺与孙中山客家为汉族民系之一。因避战乱、逃灾荒等原因,离开陕西、河南、河北、山西故土,扶老携幼、翻山越岭,辗转南迁。因离乡别井、客居他乡,故大部分客家先民扎根在南方的穷乡僻壤、边远山区,面对当时恶劣的自然环境,披荆斩棘、艰苦创业,开辟客家新天地,铸造了坚韧不拔的客家精神。

惠州客家人国民党元老廖仲恺与孙中山客家为汉族民系之一。因避战乱、逃灾荒等原因,离开陕西、河南、河北、山西故土,扶老携幼、翻山越岭,辗转南迁。因离乡别井、客居他乡,故大部分客家先民扎根在南方的穷乡僻壤、边远山区,面对当时恶劣的自然环境,披荆斩棘、艰苦创业,开辟客家新天地,铸造了坚韧不拔的客家精神。

从洪秀全的金田起义、孙中山的民主革命,邓小平的改革开放,无不得益于“始终以国家民族大义为己任、敢为天下先、善为天下先、屹立潮头、自强不息的的客家精神”。

客家精神是从客家人不断迁徙中长期锤练出来的,是客家文化的精髓所在。著名客家先贤南洋侨领、星系报纸创始人胡文虎(福建永定客家人)曾指出客家精神具有“刻苦耐劳”、“刚强弘毅”、“勤劳创业”、“团结奋斗”四个方面并给予说明。后来又有许多研究人员对此进行总结、归纳,指出客家人具有坚韧不拔、勇于进取之性格,勤劳刻苦、男女平等之民风,正直刚毅、不畏强暴之思想等等。

广东韶关客家人抗日战神薛岳当代客研人员认为客家精神应包括三个层次,贯穿在客家千年迁徙过程中:首先是客家刻苦耐劳、白手起家、勇于开创的精神。这是他们从中原故土进入闽粤赣边区为了生存,男女老少齐动手,努力奋斗过程中形成的。其次是客家反压迫、反侵略、爱国爱乡的革命精神。这与他们因外族入侵被迫南下,定居南部山区后又受当地主户欺凌所养成的为正义而敢斗争,为自由、独立不怕牺牲、无所畏惧的性格相关。近代以来,洪秀全、刘永福、丘逢甲、孙中山、温生才以及现代的张民达、朱德、朱云卿、叶剑英、谢晋元等就是这方面的楷模。他们为了祖国、为了正义,挺胸而出,视死如归,正义凛然,这种光荣传统是客家精神的突出表现。最后是客家人四海为家,以他乡为故乡,仁德待人,广交朋友,团结互助,自强不息。努力拼搏,每到一处都要建功立业的精神。客家精神是中华民族优秀品格、良好道德、伟大气魄的体现,它是客家人对中华传统美德的继承和发扬。

广东韶关客家人抗日战神薛岳当代客研人员认为客家精神应包括三个层次,贯穿在客家千年迁徙过程中:首先是客家刻苦耐劳、白手起家、勇于开创的精神。这是他们从中原故土进入闽粤赣边区为了生存,男女老少齐动手,努力奋斗过程中形成的。其次是客家反压迫、反侵略、爱国爱乡的革命精神。这与他们因外族入侵被迫南下,定居南部山区后又受当地主户欺凌所养成的为正义而敢斗争,为自由、独立不怕牺牲、无所畏惧的性格相关。近代以来,洪秀全、刘永福、丘逢甲、孙中山、温生才以及现代的张民达、朱德、朱云卿、叶剑英、谢晋元等就是这方面的楷模。他们为了祖国、为了正义,挺胸而出,视死如归,正义凛然,这种光荣传统是客家精神的突出表现。最后是客家人四海为家,以他乡为故乡,仁德待人,广交朋友,团结互助,自强不息。努力拼搏,每到一处都要建功立业的精神。客家精神是中华民族优秀品格、良好道德、伟大气魄的体现,它是客家人对中华传统美德的继承和发扬。

形成发展

客家精神的形成与发展,与客家历史与文化的发展演变关系密切。客家精神是在客家人的物质生产活动的基础上形成的,同时又为客家社会的人文发展起引导作用。

指挥四行仓库保卫战的广东梅州蕉岭客家人谢晋元客家人作为汉民族一支民系,其形成和发展,经历数次大迁徙,颠沛流离,世事多艰使客家人养成坚忍卓绝,刻苦耐劳,冒险犯难,团结奋进的特性,客家人是“自然环境和人为环境影响或选择下的适者”。客家人经过历代长期艰苦奋斗使民族性格得到考验和磨炼,使客家人自始至终带有一种浩然正气的民族节操,他们崇尚忠义,反抗压迫,义不帝秦,同仇敌忾,爱国爱乡,注重武术的凛然自傲之气,使他们成为“民族心理发展中的一群勇者”。

指挥四行仓库保卫战的广东梅州蕉岭客家人谢晋元客家人作为汉民族一支民系,其形成和发展,经历数次大迁徙,颠沛流离,世事多艰使客家人养成坚忍卓绝,刻苦耐劳,冒险犯难,团结奋进的特性,客家人是“自然环境和人为环境影响或选择下的适者”。客家人经过历代长期艰苦奋斗使民族性格得到考验和磨炼,使客家人自始至终带有一种浩然正气的民族节操,他们崇尚忠义,反抗压迫,义不帝秦,同仇敌忾,爱国爱乡,注重武术的凛然自傲之气,使他们成为“民族心理发展中的一群勇者”。

客家民系最值得称道的可贵之处在于客家妇女的地位不同一般。她们能躬操耕作,主持农计,她们朴素节俭,勤劳洁净,崇敬丈夫,热爱儿女,任劳任怨,牺牲自我,维护家庭,她们以坚强和聪颖,在世界妇女中占有重要地位。客家妇女的特性充分体现出客家精神的精髓所在。客家历史源远流长,培育了大批对中华民族的文明与进步作出重要贡献的出类拔萃的风流人物,如洪秀全、黄遵宪、叶剑英等杰出代表。

客家精神

硬颈精神

硬颈精神就是指客家人不屈不挠的精神。随着岁月的前移,在客家地区,“硬颈”一度理解为“脖子硬硬、不会转弯”的负面字眼。于是包括台湾在内的一些客家学者千方百计搜罗一些新词汇,试图用“硬程”、“硬耿”来代表客家精神。“硬颈”含有执着、不怕死的意味,当然这种不怕死,不是贪财好色式的不怕死,也不是权迷心窍式的不怕死,而是对民族气节的认同和坚守,客家人将它延续到近现代的中国革命史上。

吃苦耐劳

“逢山必有客、有客必住山”,客家先民在扎根山区、艰苦创业中,历尽千辛万苦和艰难险阻,锻炼了吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神并世代相传。改革开放中,又一批客家精英勇闯特区或战商海,拓展国际市场,成为新一代优秀的企业家(如曾宪梓、叶华能、杨钦欢等)。

勇于开拓

客家民系历千百年的奋斗,五次大迁徙,扩展到江西、福建、广东、广西、四川、湖南、台湾等省,18世纪末又远渡南洋、美洲劳工,尔后辐射到世界70多个国家和地区,全球繁衍了一亿多客家人及其后裔。海外客家人多半是“扎条裤带出远门”,飘洋过海创业。马来西亚著名侨领叶亚莱是创办吉隆坡的开埠元勋。该国梅州大埔籍华侨肖畹香先生,10多岁还在梅州大埔山区放牛,尔后“一条裤带”闯南洋,白手起家,成为当地巨富。

民族意识

翻开数百年来的中国近代史,许多革命运动和客家人密切相关。客家人洪秀全领导了太平天国革命,震撼了清廷的统治根基。革命先驱孙中山先生领导了辛亥革命,一举推翻了几千年来的封建帝制。在新民主主义和社会主义革命中,一批客家人如叶剑英、杨成武、肖华等成为革命中坚,驰名将帅。

溯本思源

许多海外客家人虽身在异邦,但始终不忘自己是炎黄子孙,时刻想念“唐山”和出生地“胞衣迹”,常讲“阿姆话”,教导子女溯本思源、寻根问祖,兜好香火,永远不忘祖籍国与列祖列宗。抗战时不少爱国华侨捐巨款支持抗日斗争,“四化”建设中,又投资国内办实业,热心乡梓,乐善好施,捐建桥梁、医院、学校,善举多多。

克勤克俭

客家地区多半是文化之乡,名人辈出,这与客家人崇尚文化、重教兴学有关。不少客家父母再穷也要克勤克俭挑担缴子女读书。男人出门闯天下,有的报考黄埔军校、云南讲武堂、保定军校成为一代将军和高官(如叶挺、罗卓英、吴奇伟等),有的发奋读书,攀登科学成为优秀科技人才和精英(如当代文豪郭沫若、桥梁专家李国豪、数学奇才丘成桐等)。

精诚团结

客家人是汉民族的支系,在长期辗转、艰苦开拓的过程中,互助互爱形成了精诚团结的优良传统。世界各地都有客家公会、客家同乡会、崇正会。近20多年来,五洲四海客家乡贤,携手举办了18次世界客属恳亲大会,同根、同源、同心、同德,敦亲睦族,全球客家大团聚、大联谊,增进了亲情、乡谊,促进了客属团结,增强了民族凝聚力、向心力,沟通了海内外信息和交流,促进了经济繁荣。客家人尊老爱幼、孝顺父母,众口皆碑,不少传为佳话。

客家人是汉民族的支系,在长期辗转、艰苦开拓的过程中,互助互爱形成了精诚团结的优良传统。世界各地都有客家公会、客家同乡会、崇正会。近20多年来,五洲四海客家乡贤,携手举办了18次世界客属恳亲大会,同根、同源、同心、同德,敦亲睦族,全球客家大团聚、大联谊,增进了亲情、乡谊,促进了客属团结,增强了民族凝聚力、向心力,沟通了海内外信息和交流,促进了经济繁荣。客家人尊老爱幼、孝顺父母,众口皆碑,不少传为佳话。

崇文重教

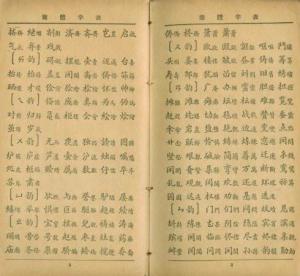

客家地区学宫(7)客家人是中国最重视子女品德和文化教育的汉族民系之一,客家人的聚集地之一梅州素有“文化之乡”的美誉,中华人民共和国刚刚成立之初,由周恩来同志领导的中央文字改革委员会在调查全国各地百姓的识字率,惊奇的发现:梅州地区的梅州客家人中居然找不到不识字的人,哪怕是种地的农民和妇女,因为在当时重男轻女的传统观念依然比较强的社会里,女子一般不能像男子一样公平的接收到教育,但是客家地区则不同,客家人虽然在当时也有重男轻女的意识,但是出于对子女文化教育的高度重视,几乎所有客家女孩在当时也跟男孩一样读书识字,接受过较高水平的文化教育,这在当时的中国实属一种较为罕见的现象。因为当时新中国农民识字率并不高,有相当一部分农民是目不识丁的文盲。

客家地区学宫(7)客家人是中国最重视子女品德和文化教育的汉族民系之一,客家人的聚集地之一梅州素有“文化之乡”的美誉,中华人民共和国刚刚成立之初,由周恩来同志领导的中央文字改革委员会在调查全国各地百姓的识字率,惊奇的发现:梅州地区的梅州客家人中居然找不到不识字的人,哪怕是种地的农民和妇女,因为在当时重男轻女的传统观念依然比较强的社会里,女子一般不能像男子一样公平的接收到教育,但是客家地区则不同,客家人虽然在当时也有重男轻女的意识,但是出于对子女文化教育的高度重视,几乎所有客家女孩在当时也跟男孩一样读书识字,接受过较高水平的文化教育,这在当时的中国实属一种较为罕见的现象。因为当时新中国农民识字率并不高,有相当一部分农民是目不识丁的文盲。

客家精神脍炙人口、举不胜举,愿客家精神不断发扬光大代代相传。

-

精神分析取向心理治疗

2025-09-24 02:46:39 查看详情

求购

求购