- 鸡肠草

鸡肠草

基本概述

鸡肠草为菊科石胡荽属植物,又名石胡荽、鸡肠草。始载于南唐《食性本草》《本草纲 目》中亦有记载。

鸡肠草味辛、性温,有通窍散寒、祛风利湿、散瘀消肿、止咳的功能。民间用于治疗急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、头痛、百日咳、慢性气管炎、结膜炎、风湿关节炎、疟疾、湿疮肿毒、跌打肿痛等。国外报道其具有抗菌、杀虫、抗过敏、抗肿瘤等作用。

鸡肠草味辛、性温,有通窍散寒、祛风利湿、散瘀消肿、止咳的功能。民间用于治疗急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、头痛、百日咳、慢性气管炎、结膜炎、风湿关节炎、疟疾、湿疮肿毒、跌打肿痛等。国外报道其具有抗菌、杀虫、抗过敏、抗肿瘤等作用。

基本简介

英文名:SmallCentipedaHerb

拉丁名:药材HerbaCentipedae

门:双子叶植物门

科:菊科

处方名:鹅不食草、鹅不食、不食草、鲜鹅不食草、鲜石胡荽、石胡荽等

商品名:鹅不食草,石胡荽。以带有花蕾、色青绿、干燥、无泥土等杂质、嗅之作嚏者为佳。

功效:祛风,散寒,胜湿,去翳,通鼻塞。

主治:治感冒,寒哮,喉痹,百日咳,痧气腹痛,阿米巴痢,疟疾,疳泻,鼻渊,鼻瘪肉,目翳涩痒,臁疮,疥癣,跌打。

性味归经:辛,温。①《履CHAN岩本草》:"温,无毒。"②《医林纂要》 :"辛苦,温。"

《得配本草》 :"入手太阴经气分。"

用法用量:内服:煎汤,1.5~3钱;或捣汁。外用:捣烂塞鼻、研末搐鼻或捣敷。

炮制方法:拣净杂质,切段,晒干。

药材的采收与储藏:花开放时采收,去净泥杂,晒干。

鸡肠草图2

鸡肠草图2

资源分布

分布黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、山东、湖南、湖北、江苏、浙江、安徽、江西、四川、贵州、福建、台湾、广西等地。

别名

食胡荽(《品汇精要》)、野园荽(《濒湖集简方》)、鸡肠草(《纲目》)、鹅不食(《生草药性备要》)

地芫荽(《医林纂要》)、满天星、沙飞草、地胡椒、大救驾( 《简易草药》 )、三 节剑( 《分类草药性急》 )

山胡椒、连地稗(《岭南采药录》)、球子草( 《广州植物志》 )、二郎戟、小救驾( 《贵州民间方药集》 )

杜网草、猪屎草(《福建民间草药》)、砂药草( 《江苏植药志》 )

白地茜( 《南宁市药物志》 )、猪屎潺( 《广西中药志》 )、通天窍(《四川中药志》)

雾水沙、猫沙、小拳头( 《广东中药》 )

铁拳头、散星草、地杨梅、三牙钻、蚊子草( 《浙江民间常用草药》 )

白珠子草(《福建中草药》)

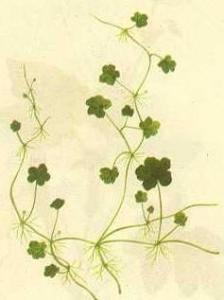

鸡肠草图3

鸡肠草图3

形态特征

茎圆柱形倾庆卧性,绿色或带紫色,高约30公分高,柔软而多汁,具有腺毛。叶对生,卵形或卵状披针形,头,下部叶有柄,上部叶则无柄,全缘或波状缘,长约2.4~5公分,宽约1.5~2公分,花腋生,单立,花萼5片。花序顶生,花瓣5片,白色而呈二深裂,乍看之下有如10片,雄蕊10枚,花柱5裂。蒴果卵圆形,下垂性。

考证

出自《食性本草》;① 《品汇精要》 :"食胡荽,春生苗叶,茎圆而中空,折之有白汁。节间生叶,青绿色。其花细白,至夏作丛而开,子叶与胡荽无异。此草鹅皆不食,故名鹅不食草。"

②《纲目》:"石胡荽,生石缝及阴湿处,小草也。高二、三寸,冬月生苗,细茎小叶,形状宛如嫩胡荽,其气辛熏不堪食,鹅亦不食之。夏开细花,黄色,结细子,极易繁衍,僻地则铺满也。"

生药材鉴定

干燥的全草,相互缠成团,灰绿色或棕褐色。茎细而多分枝,颜色较深,质脆易断,断 面黄白色,中央有白色的髓或已形成空洞。叶小,多皱折、破碎不全,完整的叶片呈匙形,边缘有3~5个锯齿,叶脉不明显,质极脆,易碎落。头状花序

干燥的全草,相互缠成团,灰绿色或棕褐色。茎细而多分枝,颜色较深,质脆易断,断 面黄白色,中央有白色的髓或已形成空洞。叶小,多皱折、破碎不全,完整的叶片呈匙形,边缘有3~5个锯齿,叶脉不明显,质极脆,易碎落。头状花序

小,球形,黄色或黄褐色。微有香气,久嗅有刺激性,味苦、微辛。以灰绿色、有花序、无杂质、嗅之打喷嚏者为佳。显微鉴定:粉末:棕绿色。

①叶表皮细胞表面观垂周壁薄,波状弯曲;上下表皮均有气孔及毛茸。气孔不定式,副卫细胞4-6个。

②腺毛侧面观倒圆,4,6或8细胞排成2,3或4层,有角质层;顶面观鞋底形,细胞成对排列,内含黄色物。

③花冠表皮细胞向外延伸呈绒毛状突起,表面有角质条纹。

④非腺毛3细胞,2列性,1列为单细胞,稍短,另列为2细胞,基部细胞较短,壁一侧增厚,上部细胞长,先端常呈钩状或卷曲;非腺毛上部2/3表面有微细角质纹理。单列非腺毛多碎断,完整者5-6细胞,顶端细胞极细长。

⑤茎表皮细胞表面观垂周壁稍厚,表面隐约可见角质条纹。

⑥花粉粒类圆形,直径15-22μm,具3孔沟,表面有刺。此外,有根、根茎表皮细胞,导管,木纤维,苞片厚壁细胞等。

中药化学成分

全草中含多种三萜成分、蒲公英赛醇(Taraxe-rol)、蒲公英甾醇(Taraxasterol)、山金车烯二醇(Arnidiol),及另一种未知的三萜二醇(C30H50O2,熔点2O4~206℃)。

尚含有豆甾醇、谷甾醇、黄酮类、挥发油、有机酸等。全草含挥发油,另含蒲公英甾醇(taraxasterol)有其棕榈酸酯和醋酸酯、山金车甾醇(arnidiol)、豆甾醇、β-谷甾醇、羽扇豆醇及其醋酸酯、廿六醇。并含一种倍半萜内醋(6-O-senesioyl,plenolin)、山金车内酯C(arnicolideC)、橙花菌素酰胺乙酸酯(aurantiamideacetate)、槲皮素3,3′-二甲醚(quercetin3,3′-dimethylether)、槲皮素3-甲醚(quercetrin3-methylether)及芹菜素(apigenin)。尚含三萜皂甙。

主治功效

1、痰喘。用石胡荽左杨汁,和酒服。

2、目疾,翳障(目赤肿胀,羞明昏暗,隐涩疼痛,眵泪风痒,鼻塞头痛,外翳扳睛)。用石 胡荽(晒干)二钱,青黛、川芎各一钱,共研为末。先含水一口,取药末如米大一小撮嗅入鼻内,以泪出为度。有的配方中减去青黛。此方名为“碧云散”。

2、目疾,翳障(目赤肿胀,羞明昏暗,隐涩疼痛,眵泪风痒,鼻塞头痛,外翳扳睛)。用石 胡荽(晒干)二钱,青黛、川芎各一钱,共研为末。先含水一口,取药末如米大一小撮嗅入鼻内,以泪出为度。有的配方中减去青黛。此方名为“碧云散”。

3、塞鼻治翳。治法总结为诗歌一首:赤眼之余翳忽生,草中鹅不食为名,塞入鼻内频频换,三日之间复旧明。

4、牙痛。用棉裹鹅不食草,怀干研末,嗅入与牙痛同侧的鼻孔中。

5、一切肿毒。用石胡荽一把、穿山甲(浇存性)七分、当归尾三钱,共捣烂,加酒一碗,绞汁服,以渣敷患处。

6、湿毒胫疮

。夏季采石胡荽,晒收为末,每取末五钱、汞粉五分,加桐油调成膏。先以茶洗净患处,然后贴膏包好。将有黄水流出。五、六日病愈。

7、脾寒疟疾。用石胡荽一把,捣取汁半碗,加酒半碗服下,甚效。

8、痔疮肿痛。用石胡荽捣烂敷贴。

9、小便频数。用鸡肠草一斤,在豆豉嗔中煮过,和米煮粥。常吃。

10、小儿下痢。用鸡肠草捣汁一合,调蜜服,有效。

11、头疮。用鸡肠草烧灰,和盐涂搽。

12、漆疮发痒。用鸡肠草捣烂涂搽

不良反应

钟慕陶于2003年报道了鹅不食草致严重不良反应1例,表现为服后即产生恶心呕吐,烧灼感,胃痛等上消化道炎症反应,停用鹅不食草无不良反应。指出鹅不食草气辛熏,性温,用量过大,对上消化道刺激大,不良反应发作快,持续时间长,表现为急性炎症反应,临床要慎用,更不宜超剂量使用。

林悦于2004年报道了鹅不食草内服致上腹疼痛2例,指出内服中药配伍有鹅不食草出现上腹疼痛的。

求购

求购