- 重庆自然博物馆

重庆自然博物馆

发展历史

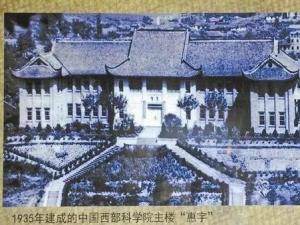

1930年,卢作孚先生创办“中国西部科学院”。 中国西部科学院

中国西部科学院

1943年由十余家全国性学术机构联合组建的“中国西部博物馆”。这成为了重庆自然博物馆的前身。

1943年,中国西部科学院联络内迁北碚的中央研究院动、植物研究所等十余家科研机构又在文星湾创建了中国西部博物馆。

1950年,中国西部科学院和中国西部博物馆由西南文教部接管。

1952年,重庆自然博物馆改为西南人民科学馆。

1953年,重庆自然博物馆并入西南博物院,更名为西南博物院自然博物馆。

1955年,西南博物院改组为重庆市博物馆。

1981年,四川省人民政府在重庆市博物馆增挂 “四川省重庆自然博物馆”牌子。 重庆自然博物馆新馆(8)

重庆自然博物馆新馆(8)

1991年,“重庆自然博物馆”独立建制。

1997年,重庆直辖后更名为重庆自然博物馆。

2006年,重庆自然博物馆北碚新馆决定修建。

2008年12月,重庆自然博物馆北碚新馆开工建设。

2015年11月9日,重庆自然博物馆新馆免费开放。[2]

2017年5月18日,在首都博物馆接受晋级第三批国家一级博物馆授牌。

2018年10月,被评为全国中小学生研学实践教育基地。

展出内容

脊椎动物陈列

该厅以生物进化为线索,介绍了鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和兽类的相关知识,以及中国西部的珍稀动物,如中华鲟、大熊猫、金丝猴、牛羚、小熊猫、雪豹、毛冠鹿、绿尾虹雉等多种动物。

该厅以生物进化为线索,介绍了鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和兽类的相关知识,以及中国西部的珍稀动物,如中华鲟、大熊猫、金丝猴、牛羚、小熊猫、雪豹、毛冠鹿、绿尾虹雉等多种动物。

恐龙陈列

该厅展示的主要是四川盆地中生代时期的恐龙动物群,有体型庞大的蜥脚类恐龙——釜溪自贡龙、身披剑板的江北重庆龙、具有尾锤这一独特秘密防御武器的李氏蜀龙、凶猛的肉食恐龙——甘氏四川龙、亚洲最完整的肉食龙之一——和平永川龙以及中国人自己发掘、研究、复原装架的恐龙——许氏禄丰龙。

该厅展示的主要是四川盆地中生代时期的恐龙动物群,有体型庞大的蜥脚类恐龙——釜溪自贡龙、身披剑板的江北重庆龙、具有尾锤这一独特秘密防御武器的李氏蜀龙、凶猛的肉食恐龙——甘氏四川龙、亚洲最完整的肉食龙之一——和平永川龙以及中国人自己发掘、研究、复原装架的恐龙——许氏禄丰龙。

古生物陈列

该厅介绍了中国古生物界近世几次震惊世界的重大发现:寒武纪生命大爆炸——云南澄江动物群;喧嚣的古海洋——黔西南贵州龙动物群;火山层中的生命——辽西热河生物群;罕见的发现——河南西峡恐龙蛋化石群。

该厅介绍了中国古生物界近世几次震惊世界的重大发现:寒武纪生命大爆炸——云南澄江动物群;喧嚣的古海洋——黔西南贵州龙动物群;火山层中的生命——辽西热河生物群;罕见的发现——河南西峡恐龙蛋化石群。

馆藏精品

| 名称 | 简介 | 图例 |

|---|---|---|

| 蜀龙 | 是种独特的蜥脚下目恐龙,生存于中侏罗纪的中国四川省,约1亿7000万年前。蜀龙的属名来自于四川省的古名“蜀”。蜀龙的化石发现于自贡市大山铺的下沙溪庙组。 |  |

| 许氏禄丰龙 | 是原蜥脚下目恐龙的一个属,生存于侏罗纪早到中期的中国西南部。化石标本发现于中国的云南省禄丰。许氏禄丰龙是中国所发掘最古老的恐龙之一。 |  |

| 上游永川龙 | 是一种异特龙类。中国迄今所知最完整的肉食性恐龙。复原的骨架放置在重庆博物馆的展示厅中。 |  |

| 天府峨嵋龙 | 是生活于侏罗纪中期的一种体形较大的恐龙,体长12 至 14米,高5至7米,头较大,头骨高度为长度的二分之一多。它的颈椎很长,所以脖子显得特别长,最长的颈椎为最长的背椎的3 倍,超过尾巴长度的1.5倍。 |  |

| 枯叶蝶 | 学名枯叶蛱蝶 ,属鳞翅目蛱蝶科,是世界著名拟态的种类,自然伪装的典型例子。 |  |

| 燕蛾 | 鳞翅目燕蛾科的通称。白昼飞翔,色彩美丽,形似凤蝶的中大型蛾类。 |  |

| 中华鲟 | 学名:Acipenser sinensis,体长平均约40厘米,最长达130厘米,体重最高达600千克。体呈纺锤形,头尖吻长,口前有4条吻须,口位在腹面,有伸缩性,并能伸成筒状,体被覆五行大而硬的骨鳞,背面一行,体侧和腹侧各两行。 |  |

| 胭脂鱼 | 又名黄排、血排、粉排、火烧鳊、木叶盘、红鱼、紫鳊、燕雀鱼、火排、中国帆鳍吸鱼等,生长于中国长江水系、卵生动物,在水族箱环境中还没有过成功的繁育。 |  |

| 直角石 | 是一属已灭绝的鹦鹉螺类。其化石非常普遍,分布在世界各地的海洋地层,尤其是石灰岩。 |  |

| 达氏鲟 | 是一种淡水定居性鱼类,常在江河中下层活动,喜栖息于流速较缓、富腐植质和底栖生物的沙质底或卵石碛坝的河湾或深沱中,生长速度较快,一般体长0.8—1.0米,体重5—10公斤,国家一级保护动物。 |  |

| 扬子鳄 | 是中国特有的一种鳄鱼,是世界上最小的鳄鱼品种之一。它既是古老的,又是现存数量非常稀少、世界上濒临灭绝的爬行动物。因其生活在长江流域,故称“扬子鳄”。[2] |  |

重要活动

| 名称 | 简介 | 图例 |

|---|---|---|

| 蜀龙 | 是种独特的蜥脚下目恐龙,生存于中侏罗纪的中国四川省,约1亿7000万年前。蜀龙的属名来自于四川省的古名“蜀”。蜀龙的化石发现于自贡市大山铺的下沙溪庙组。 |  |

| 许氏禄丰龙 | 是原蜥脚下目恐龙的一个属,生存于侏罗纪早到中期的中国西南部。化石标本发现于中国的云南省禄丰。许氏禄丰龙是中国所发掘最古老的恐龙之一。 |  |

| 上游永川龙 | 是一种异特龙类。中国迄今所知最完整的肉食性恐龙。复原的骨架放置在重庆博物馆的展示厅中。 |  |

| 天府峨嵋龙 | 是生活于侏罗纪中期的一种体形较大的恐龙,体长12 至 14米,高5至7米,头较大,头骨高度为长度的二分之一多。它的颈椎很长,所以脖子显得特别长,最长的颈椎为最长的背椎的3 倍,超过尾巴长度的1.5倍。 |  |

| 枯叶蝶 | 学名枯叶蛱蝶 ,属鳞翅目蛱蝶科,是世界著名拟态的种类,自然伪装的典型例子。 |  |

| 燕蛾 | 鳞翅目燕蛾科的通称。白昼飞翔,色彩美丽,形似凤蝶的中大型蛾类。 |  |

| 中华鲟 | 学名:Acipenser sinensis,体长平均约40厘米,最长达130厘米,体重最高达600千克。体呈纺锤形,头尖吻长,口前有4条吻须,口位在腹面,有伸缩性,并能伸成筒状,体被覆五行大而硬的骨鳞,背面一行,体侧和腹侧各两行。 |  |

| 胭脂鱼 | 又名黄排、血排、粉排、火烧鳊、木叶盘、红鱼、紫鳊、燕雀鱼、火排、中国帆鳍吸鱼等,生长于中国长江水系、卵生动物,在水族箱环境中还没有过成功的繁育。 |  |

| 直角石 | 是一属已灭绝的鹦鹉螺类。其化石非常普遍,分布在世界各地的海洋地层,尤其是石灰岩。 |  |

| 达氏鲟 | 是一种淡水定居性鱼类,常在江河中下层活动,喜栖息于流速较缓、富腐植质和底栖生物的沙质底或卵石碛坝的河湾或深沱中,生长速度较快,一般体长0.8—1.0米,体重5—10公斤,国家一级保护动物。 |  |

| 扬子鳄 | 是中国特有的一种鳄鱼,是世界上最小的鳄鱼品种之一。它既是古老的,又是现存数量非常稀少、世界上濒临灭绝的爬行动物。因其生活在长江流域,故称“扬子鳄”。[2] |  |

作用价值

重庆自然博物馆(8)1981年,赴日本东京进行境外巡展。

重庆自然博物馆(8)1981年,赴日本东京进行境外巡展。

1985年,赴法国图卢兹进行境外巡展。

1988年,赴美国西雅图进行境外巡展。

1993年,赴日本香川、水户进行境外巡展。

1998年,赴美国拉斯维加斯进行境外巡展。

2001-2002年,赴台北、台中、高雄进行境外巡展。

2000年,赴香港进行境外巡展。

2007~2008年,赴荷兰进行境外展览。

2001-2002年,赴日本福冈等九市进行境外巡展。

所获荣誉

重庆自然博物馆(8)重庆自然博物馆新馆选址于北碚。建馆北碚,有利于与缙云山、北温泉、金刀峡等自然景点的优势互补,形成富有特色的“自然之旅”产品链条,有利于与老博物馆相辉映,更好地延续西部科学院、西部博物馆的文脉(“中国西部科学院旧址”已经被国务院核定公布为全国重点文物保护单位),传承博物馆文化,还有利于与西南大学的教育资源、信息资源以及学科优势相结合,共同建设西部自然资源保护与可持续利用的科研及教育高地。

重庆自然博物馆(8)重庆自然博物馆新馆选址于北碚。建馆北碚,有利于与缙云山、北温泉、金刀峡等自然景点的优势互补,形成富有特色的“自然之旅”产品链条,有利于与老博物馆相辉映,更好地延续西部科学院、西部博物馆的文脉(“中国西部科学院旧址”已经被国务院核定公布为全国重点文物保护单位),传承博物馆文化,还有利于与西南大学的教育资源、信息资源以及学科优势相结合,共同建设西部自然资源保护与可持续利用的科研及教育高地。

位于北碚区新城缙云大道旁地块(原规划建设市竞技体育中心用地)及其向缙云山方向的拓展区域作为该项目建设用地。该地块的最大优势在于背靠缙云山,自然生态环境优美,有利于“人与自然”主题表达。规划将缙云山保护区的南部边界作为自然博物公园的北界,公园的东西边界向两侧拓展,形成千亩以上的建设用地。

参观信息

1992年,“中国西部科学院旧址”(重庆自然博物馆北碚陈列馆)公布为重庆市市级文物保护单位。

1996年,“中国西部科学院旧址”(重庆自然博物馆北碚陈列馆)核定为四川省省级文物保护单位。

2000年,“中国西部科学院旧址”(重庆自然博物馆北碚陈列馆)公布为首批市级文物保护单位。

2006年,“中国西部科学院旧址”(重庆自然博物馆北碚陈列馆)被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

2006年5月,“中国西部科学院旧址”(重庆自然博物馆北碚陈列馆)被国务院核定公布为“全国重点文物保护单位”。[2]

2009年,重庆自然博物馆入选57家“全国第一批国土资源科普基地”。

2013年,重庆自然博物馆被评为“全国首批优秀国土资源科普基地”。

2017年,重庆自然博物馆被评为“国家国土资源科普基地”;2021年8月,该基地更名为”国家自然资源科普基地”。[3]

乘车指南

门票价格

重庆自然博物馆重庆自然博物馆旧馆位于重庆市渝中区枇杷山正街74号,距市中心解放碑和菜园坝火车站仅十余分钟车程,距江北机场约20-30分钟的车程。市内交通便利,往返于文化宫、观音岩、解放碑的401、601[4]路等公交车均可到达博物馆附近。

重庆自然博物馆重庆自然博物馆旧馆位于重庆市渝中区枇杷山正街74号,距市中心解放碑和菜园坝火车站仅十余分钟车程,距江北机场约20-30分钟的车程。市内交通便利,往返于文化宫、观音岩、解放碑的401、601[4]路等公交车均可到达博物馆附近。

新馆位于北碚区金华路398号,紧邻国家级风景名胜区缙云山、北温泉。渝合高速公路、国道212线可达北碚。解放碑、牛角沱车站均有直达北碚的502路大巴,40分钟左右的车程。轨道交通6号线直达北碚。

开放时间

门票免费[5]

词条图册

周二至周日9:00-17:00(16:00停止入馆)

周一闭馆(法定节假日除外)

-

重庆林肯Z现金优惠1.2万元 成都丰田锐志购车优惠2.4万元

2025-08-18 03:43:58 查看详情 -

重庆大众速腾现金优惠2.1万元 商务典雅

2025-08-18 03:43:58 查看详情 -

重庆丰田卡罗拉优惠1.4万元 典雅浑厚

2025-08-18 03:43:58 查看详情 -

重庆新凯美瑞无优惠部分有现车 欢迎到店品鉴

2025-08-18 03:43:58 查看详情 -

重庆新凯美瑞无优惠部分有现车 欢迎品鉴

2025-08-18 03:43:58 查看详情 -

重庆卡罗拉双擎E+现金优惠4万 个性十足

2025-08-18 03:43:58 查看详情 -

重庆卡罗拉双擎E+现金优惠4万 6月车展优惠

2025-08-18 03:43:58 查看详情 -

重庆中升雷克萨斯CT首付最低5.58万 年轻个性

2025-08-18 03:43:58 查看详情 -

重庆昂科拉GX优惠达4万元 成都东风日产阳光综合优惠1.3万

2025-08-18 03:43:58 查看详情 -

重庆丰田卡罗拉优惠1.4万元 成都沃尔沃XC90优惠三万元

2025-08-18 03:43:58 查看详情

求购

求购