- 吸引定律

吸引定律

基本含义

有一种我们看不见的能量,一直引导着整个宇宙规律性的运转,正是因为它的作用地球才能够在46亿年的时间里保持着运转的状态;也正是因为它的作用,太阳系乃至整个宇宙中,数以亿计的星球,都能 相安无事的停留在各自的轨道上安分地运行,这样一种能量引导着宇 宙中的每一样事物,也引导着我们的生活,这种能量就是——吸引力。

有一种我们看不见的能量,一直引导着整个宇宙规律性的运转,正是因为它的作用地球才能够在46亿年的时间里保持着运转的状态;也正是因为它的作用,太阳系乃至整个宇宙中,数以亿计的星球,都能 相安无事的停留在各自的轨道上安分地运行,这样一种能量引导着宇 宙中的每一样事物,也引导着我们的生活,这种能量就是——吸引力。

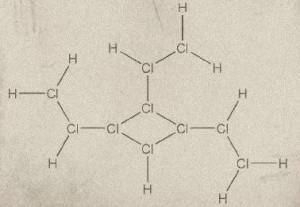

物以类聚,人以群分。人总是倾向于跟自己的同类待在一起。而能把分散的人集中起来形成一个群体的就是这个群体的灵魂人物。一般被这个 灵魂人物召集到一起的分散的人身上,总会有这个灵魂人物的一些影子,也就是说他们具有某种共性,正是由于这种共性,这个灵魂人物才能把人们吸引过来,从而形成一个团结的群体。

错误的观点

学者反驳”吸引力法则“即“吸引定律”的荒诞观点:

“科学已证实,积极思维的力量比消极思维强大几百倍。”

反驳:请问通过什么仪器来测量后得出积极的思维力量比消极的思维力量强大百倍这一结果?如果没有,为何要加上“科学已证实”这几个字?骗取信任、吸引眼球吗?更何况积极思想和消极思想这种模糊的概念,是如何用用数学关系表示出来,单位是什么,又用什么公式计算,由什么仪器观测出这一结果?更何况历史上也有很多性格消极的成功人士,例如生物学家达尔文(Charles Robert Darwin,1809-1882),他就很消极。在那个教会强烈的抨击“演化论”的年代,他很少通过演讲的方式来宣传“演化论”,就是害怕面对人们的抨击与谩骂。不过这并不妨碍达尔文取得巨大的成就。捷克小说家卡夫卡也是一个消极的人,但是他写的小说却是留给人们一笔巨大的精神财富。消极的人往往可以看见积极的人看不到的忧患,凭什么说积极的人在成功这一方面相对于消极的人有着压倒性的优势?

“一个人体内蕴含的能量足以为任何一个城市提供长达一个星期的照明。”

反驳:根据E=mc^2一个50kg人蕴含有119047619047吨TNT爆炸的能量,但这些能量是我们是利用不了的,除非你再拿50kg反物质过来,而且还要能控制所释放的巨大能量(顺带一提,放出的运动的光子是有能量的,因此也是有质量的)。我并不知道这么大的能量能不能让任何一个城市提供长达一个星期的照明,但这又和“吸引力法则”有什么关系?

“疾病,让我们反思,使我们了解身体的失衡状况,但是很少有人喜欢或感激疾病的这种机能。”

反驳:想想那些不领情的绝症患者吧。

“人的思想会发出磁力讯息,磁力同性相吸......”

反驳:当我还在幼儿园的时候我就知道了磁体是异性相吸,即正极与负极相互吸引。

“每个想法都有特定的频率。反复思考某个想法,就可以发射这个想法的频率。”

反驳:

首先你是用什么仪器测量出每个想法的特定频率的?比如说我想钱那么钱的频率是多少赫兹(Hertz)?在突触传递(synaptic transmission)中,大脑的确可以通过在神经细胞中流动的离子流产生脑电波,而根据第四个麦克斯韦方程式(Maxwell's equations),任何电流都可以产生磁场。

人体确实有生物电流,那么自然而然的也会产生人体磁场。但是,美国加州大学的拉塞尔·A·波尔德瑞克(Russell A. Poldrack)教授表示,首先, 脑电波产生的磁场非常微弱,只能在一个严密与外界磁源隔离的房间内,用极其灵敏的超导量子干涉仪(superconducting quantum interference device,SQUID)才能测量出来。

另外,还要考虑到平方反比定律的作用,即能量波的辐射强度与能量源距离的平方成反比。如果两个物体大小相同,而一个物体与能量源的距离是另的两倍,它所接收到的能量只是另一个物体接收能量的1/4。 10-15特斯拉(tesla,磁感应强度/磁通量密度单位,符号为T,1T=1N/Am)的脑磁场不但会 在头骨中快速消散,而且会 迅速被其他磁源覆盖,更不用说10-5特斯拉(500-600毫高斯)的地磁场了,它会以超出10个量级的强度覆盖脑磁场。

退一步来讲,如果真能靠脑磁场吸引金钱、成功甚至妹子什么的。那么其他的磁源也可以做到,那么朗达·伯恩为什么不去制作一个根据“吸引力法则”来吸引好事好东西的机器呢?

再从生物学角度来反驳,脑调节人体生命的基本活动,以及激素水平、含氧量,血压等等,是神经系统的中枢。脑可以划分成各个不同的区域,全脑的功能是通过各个脑区共同协作而体现的,各个脑区的活跃度以及活跃的方式都会影响脑的功能与其行为(也就是思考、情感等等),而各个脑区某种意义上相互独立而相互协作,脑中存在许多线程并行,把全脑的功能简化成单线程输出的说法是在耍流氓。然后大脑的脑电当然存在频率,但是各脑区是不同的,否则人们在研究大脑的仪器上插一堆电极干啥?如果频率单一的话,找个电极往身上随便哪里一搭不就好了?

假设吸引力法则成立,你这个脑区发射吸引钱的频率,说不定另一个脑区就发射吸引翔的频率。另外人和人大多是大同小异,但还是存在个体差异,有些甚至是很显著的个体差异,比如说超忆症患者对自己感知的描述就和常人的有所不同。而且性别年龄身体状态(例如有无发烧)的不同即使是想同一个东西的不同人所发出的频率也会有差别。总的来说就是, 脑是很复杂的,思考和脑区的位置有关,和脑区的相互协作有关,和神经递质有关,和你的基因有关,等等等等。人类的思想灿若星辰,若是每个想法对应一个频率,想法之间的频率是会有多么紧凑,假设“吸引力法则”成立,我就是集中注意力书写或者过马路小心都会吸引力一大堆乱七八糟的东西,那还不让人活了?

“物体都有固定的频率,而振动频率相同的物体会相互吸引。”

反驳:

今年端午节我和中科大的电子物理学以及实验物理学的博士——谢明璞先生共餐,我顺便问了他物体有没有固定的振动频率。他回答,第一,物体有振动的固有频率而不是固定的频率,这个固有频率由物体本身所决定的,但是处于做受迫运动的物体的振动频率不一定是和物体的固有频率相吻合。第二,共振的物体也不会相吸引。共振的英文是sympathy,也有和谐的意思,共振就是指输入物体的频率和物体的固有频率吻合达到一种和谐的状态,在那个时候物体振动的振幅(离开物体受力平衡位置的最大位移)是最大的。就像你玩秋千一样。(凑巧的是物理学家理查德·费曼也是在解释共振的时候提到了秋千,我想可能是秋千这个物理模型实在是太经典了。)

还有,别忘了多普勒效应的作用,即波源和观察者有相对运动时,观察者接受到波的频率与波源发出的频率并不相同。物体无时不刻在运动,假设“吸引力法则”成立,由多普勒效应,你发射出去可以把钱吸引过来的频率因为观测者和波原后相对运动可能会变成吸引成一坨翔的频率。

另外,“振动频率相同的物体会相互吸引”这句话本身就槽点无穷。因为万有引力的作用有质量的东西都会吸引。什么你说朗达·伯恩的意思是振动频率相同的物体之间的相互吸引力会变大?额去,根据W=FL,假设“吸引力法则”成立那么处于共振的物体在L不变的情况下F增大W也会随之增大。这这这,这连能量守恒都违反了啊!看到这里我不得不佩服朗达·伯恩的吹水能力。

发展过程

“ 吸引力法则”作为一个正式的术语诞生不过一百多年的历史,但是它背后的精神却存在于古老的印度人的信仰之中。随着 印度教对 通神学的影响,吸引力法则的概念逐渐出现在一些早期的有关通神学的文献中。1877年,“吸引力法则”作为一个专业术语,出现在 赫莲娜·布拉瓦茨基(Helena Blavatsky)的关于神秘 密教的书《揭开 伊西斯的面纱》(Isis Unveiled: Secrets of the Ancient Wisdom Tradition)中,而在1879年4月6日的《 纽约时报》上,一篇关于在 科罗拉多州 淘金热中吸引财富的文章里提到了“吸引力法则”,这便是“吸引力法则”的概念第一次出现在大型的报刊媒体之上。

1906年,“新思维”的杂志编辑威廉姆·沃尔克·阿特金森(William Walker Atkinson)在他的“新思维”书籍《思维波动或思维世界的吸引力法则》(Thought Vibration or the Law of Attraction in the Thought World)一书中介绍了“吸引力法则”。1907年,布鲁斯·麦克莱兰(Bruce MacLelland) 出版了他的《想象力带来富有》(Prosperity Through Thought Force),在书中,他对吸引力法则做了总结,并提出“你是你所想,而非你想你所是”(You are what you think, not what you think you are)的概念,之后,有关吸引力法则的研究层出不穷,并被贴上了诸如“ 思维科学”“精神科学”“新思维”等各色各样的标签,而这其中比较具有代表性的研究著作包括有1926年出版的欧内斯特·赫尔姆斯(Ernest Holmes)所著的《心灵科学的基本思想》(The Science of Mind ),1949年雷蒙德·霍利维尔博士(Dr.Raymond Holliwell)所著的《让吸引力法则伴随工作》( Working With The Law)等等。

在此之后的半世纪中,有关“吸引力法则”的研究似乎乏善可陈。20世纪90年代,杰瑞·希克斯(Jerry Hicks)和埃丝特·希克斯(Esther Hicks)出版了包括《亚伯拉罕的教义》(The Teachings of Abraham)《 情绪的惊人力量》(The Astonishing Power of Emotions: Let Your Feelings Be Your Guide)在内的一系列著作,因为这些书籍的畅销,关于吸引力法则的信息和资料再次广泛被人接受。而直到2006年,一部叫做《秘密》(The Secret)的电影才真正让“吸引力法则”的概念风靡了全球。

电影《 秘密》在全球的广泛关注创造了同名书籍《秘密》的诞生及热销,《秘密》书籍一经出版,便横扫美国,澳大利亚,加拿大,英国等多个国家的各大图书排行榜,创下美国赛门‧舒斯特出版史单月再版破200万本、四个月销量破500万本纪录,并荣获“诺提勒斯书奖”(Nautilus Book Award)。之后,有关于“吸引力法则”的书籍井喷般的出现在全球各大连锁书店以及网上连锁书店之中,掀起了一股全球性的关注“吸引力法则”的热潮.......在中国大陆、台湾、香港地区,日本,韩国等亚洲一些国家,这股“秘密”风潮也是风起云涌,掀起了新时代新的心灵励志风潮。甚至有专业人士称 这本书为“心灵励志圣经”。在大陆,本书已经由中国城市出版社正式出版发行。

涉及概念

聚焦

聚焦,英文是 Focusing,意思是持续地想,一直想一直想。

聚焦的方式可以是 沉湎过去、计划今后、幻想未来。总之,只要你持续地把注意力投住在一个地方,不管你想的东西其时间,都是聚焦。

聚焦会导致能量的启动,能量会导致你的感觉改变。聚焦在自己要的,你就会感觉到正面情绪;聚焦在自己不要的,你就会感觉到 负面情绪。

根据自然法则的第二定律《 创造定律》,聚焦在你要的你会得到,聚焦在你不要的,你也会得到。这是因为,吸引定律是“包含性的”而不是“排他性的”,任何你所聚焦的都会被你的磁场包含进来。

同频共振,同质相吸。

这八个字的意思是说:

同样频率的东西会共振,同样性质的东西会因为互相吸引,而走到一起。

共振会产生同质性,同质性会产生吸引力,吸引力会把这两个共振体牵扯到一起。

所以,假如共振性没有改变,则在吸引定律之下,一样东西将会不断地持续扩大、成长。

这种成长是自然的,而且是根植于自然法则的三大本质的,所以其威力是如此的强大,以至于没有任何外力能够阻挡它。

创造定律

创造定律说:你会得到你所聚焦的,不管你要还是不要!不管你是否察觉这聚焦的过程!

我们的意念本身是能量,能够召唤能量,并且启动能量的循环。

当我们聚焦在一样东西(某种想法,某个人,某件事,某项物),我们的心灵就会与之产生共振。根据吸引定律,同频共振同质相吸,于是我们与我们所聚焦的,开始互相吸引,彼此往对方互相靠拢在一起。

所以,如果你聚焦在你想要的财富、健康、爱情,你会得到;如果你聚焦在你所不要的贫困、疾病、孤单,你也会得到!

绝大部分的人所要的得不到,不要的却恰恰得到了,正是因为他们聚焦在自己不要的,多过聚焦在自己不想要的,却浑然不觉。

吸引定律是独立存在的,不因为你的不了解、不认同、不留意而转移。所以,就算你不知道它的存在,它依然坚稳一贯的作用到你的身上去,你依然受其影响!

当你有意识地选择你所想的,你所聚焦的,则你就是一个自主创造者。你创造一切你想要的经验,没有意外。你是一个顺心自主,心想事成的魔法师,你对发生在自己身上的事情能够作主。你会得到你所要的,而避开一切你所不要的。

当你总是被动地任由外在的世界牵动你的思绪,无意识地想东想西,则你就是一个默许创造者。你创造你要的经验,你也创造你所不要的经验,人生显得很随机起伏。你要的经验有一些,你不要的经验也有一些,而你对这一切似乎 无可奈何, 束手无策,毫无办法。

放任定律

放任定律说:如果我要享有自己的自由,我就必须放任别人享有他们自己的自由。

如果一个人不相信吸引定律,他就无法相信创造定律;如果一个人不相信创造定律,他就不可能相信放任定律。每一个定律是下一个定律的基础。

每一个人创造自己的实相,没有任何人能够未经邀请而擅自闯入他人的经验造案,没有任何人能够强塞不要的经验给另一个人。就算是表面上看起来的迫害勉强,其本质也是出自共振和鸣的自然!

吸引定律与创造定律定了:你所想的就是你所创造的,一切都是还归己身的,一切都是“包含性的”而不是“ 排他性的”,任何你所聚焦的都会被你的磁场包含进来。

所以,如果你放任别人做自己喜欢做的事,其实你就是放任自己做自己喜欢做的事;如果你放任别人自由选择他们所要的,你就是放任自己自由选择自己所要的。

反过来说,当你不能够放任别人,你同时也失去自己的自由了!因为,当你不能够放任他人,你必然聚焦在自己所不要的;当你聚焦在自己所不要的,你必然会吸引来自己所不要的!

只有放任,你才能够纯然地聚焦在自己所要的,进而吸引来自己所要的。

所以,放任定律是一个人享有终极自由的终极关键,因为它是和创造定律是密切相关的,而创造定律是和吸引定律是密切相关的。这三大定律构成了自然法则 不可分割的三位一体。

放任的定义

放任,即是放手由他,任由他。放任即是放下想要操纵、控制他人与环境的欲望(控制外在的世界的 欲望),让自然法则照着自己的方式走,而不施加人为的干预或插手。

放任就是允许自己做回自己,也允许别人做回别人。

上游决定下游

你选择了什么种子,就选择了什么结果。但种子的成长【即结果】受诸多因素的影响,好种子未必能长成参天大树,坏种子亦有成材的可能

你选择了上游,就选择了下游。

你选择了什么意念,就选择了什么事件。(因为你的 意念创造了那事件)。

主观与客观

吸引定律基本概念说到,主观是成形中的客观,客观是显化了的主观。

主观与客观只是一体的两面,不可分割。

这是一,不是两个独立存在的东西,所以说:不二法门,就是这个意思。

主观的意念,与客观的物质,会互相转化。能量与物质,只是同一个宇宙源能的不同面向与显象。

你所持续聚焦的,都会转化成物质,并且终将在肉身的层面体验它。

唯心论与 唯物论都各执一词,其实心物不二,互相转化。

两面·两念

凡事都有两面:你要的那一面,和你不要的另一面。

凡想都有两念:让你越想越爽的那一念,和让你越想越不爽的另一念。

你会激活吸引哪一面,取决于你到底激活聚焦哪一念。

当你持续激活聚焦让你越想越爽的那一念,穷可以转通,祸可以转福;

当你持续激活聚焦让你越想越不爽的那一念,通可以转穷,福可以转祸。

穷通祸福互相转化的条件即在此。

道德经说:祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。祸福互相依存,互相转化,就是这个意思。

福,就是得到所要;祸,就是得到不要。

对于绝大部分的人来说,祸福是天定的、不确定的、不以人的意志为转移的,不可预知的,不可改变的。那是因为绝大多数的人都是默许创造者。他们的磁场里混杂着许许多多不调和一致的信愿,要的他们想,不要的他们也想,所以祸福交加,混杂难辨。

对于一个自主创造者来说,宇宙是没有意外的,一切都是自己创造出来的。 祸福由我不由天,因为宇宙的三大定律是写得十分简单直白的。

你以为祸福是随机显现,随机转化,无迹可循的吗?

宇宙的三大本质说:一切的本质都是吸引定律在运动。祸福不是随机产生,更不是随机转化的,否则就违反了宇宙的 自然法则!宇宙里是没有意外的,包括穷通祸福之事。

基本原理

澳大利亚一名电视工作者朗达-拜恩,于2008年出版了一本名为《The Secret》的书(中文可译为《 秘密》),曾引起较大的反响。这本书最核心的内容就是阐述了一个法则,即“吸引力法则”,大意是说“心中所想之事越发强烈,似乎就越容易实现”,这无疑会让人们联想到永远抱有巨奖梦的彩民们。

这本书阐述的“吸引力法则”基本原理是这样的:人类所有的思维活动,都会产生某种特定的频率(锑场),而这种频率就好比 杜鹃用于求爱的信号、 蝙蝠用来探路的超声波。它会吸引同样的频率,引发 共振,从而将我们思维活动中所涉及到的任何事物吸引到我们的面前。就像物理界认为任何有质量的物体存在吸引力一样,人的思想也存在吸引力。

-

大众:希望成为最具吸引力的可持续出行品牌 外观设计更时尚

2025-09-25 22:18:10 查看详情 -

大众:希望成为最具吸引力的可持续出行品牌 Shooting

2025-09-25 22:18:10 查看详情 -

大众:希望成为最具吸引力的可持续出行品牌 大众ID.Buzz

2025-09-25 22:18:10 查看详情 -

大众Power 大众:希望成为最具吸引力的可持续出行品牌

2025-09-25 22:18:10 查看详情 -

长安福特官网 质选车:长安福特锐际能否吸引年轻人目光

2025-09-25 22:18:10 查看详情

求购

求购