- 一百个人的十年

一百个人的十年

内容介绍

冯骥才以二十世纪历史将以最沉重的笔墨,记载这人类的两大悲剧:法西斯暴行和“文革”浩劫。凡是这两大劫难的亲身经历者,都在努力忘却它,又无法忘却它。文学家与史学家有各自不同的记载方式:史学家偏重于灾难的史实;文学家偏重于受难者的心灵。本书作者试图以一百个普通中国人在“文革”中心灵历程的真实记录,显现那场旷古未闻的劫难的真相。 一百个普通中国人在“文革“中心灵历程的真实记录,显现那场劫难的真相。 作家冯骥才通过广泛的社会调查,披阅十载,将一代中国人的心灵记忆载入史册。

反思一段中国绕不过去的历史,冯骥才为这些经历者留下了记忆,他们曾伤痛的过去只化了一个个名字和一段估故事;也许只有做到不忘却历史,才可以不再重复。

阅读这部书是需要充满正义和良知的立场。冯骥才有意创造这种阅读角度,在篇目安排上,把几篇富于冲击力的放在前边,以使全书具有震撼力。有意将不同文本基调和不同的叙述节奏,相互穿插开来,间隔开来,保持亢奋,不感到沉闷,使得阅读空间更加广阔。

图书目录

终结“文革”

拾纸救夫

崇拜的代价

我们,陷阱中的千军万马

死脸

唯一没有贴封条的嘴巴

我到底有没有罪?

鬼剃头

搞原子弹的科学家

一个八岁的死刑陪绑者

我这三十年呀

绝顶聪明的人

一对夫妻的三千六百五十天

笑的故事

我不是右派,是左派

失踪的少女

我变了一个人

牛司令

一个老红卫兵的自白

硬汉子

三个人的苦中作乐

复仇主义者

说不清楚

苦难意识流

“文革”进行了两千年

六十三号两女人

没有情节的人

我不愿意承认是牺牲品

走出疯狂

忏悔录

附录一

非“文革”经历者的“文革”概念

附录二

关于冯骥才先生谈《一百个人的十年》

文学工程的采访录

关于本书写作的缘起

决不放弃使命

关于“文革”博物馆

附言

作者简介

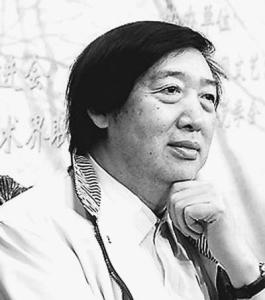

冯骥才冯骥才,男,浙江宁波人,中国当代作家和画家。一九四二年生于天津。初为画家,专事摹古。“文革”后为崛起的伤痕文学代表作家。一九八五年以后,其“文化反思小说”对文坛产生深远影响。作品题材广泛,形式多样,已出版各种作品集近五十余种。其中《啊》、《雕花烟斗》、《高女人和她的矮丈夫》、《神鞭》、《三寸金莲》、《珍珠鸟》、《俗世奇人》等均获全国文学奖。《感谢生活》由《炮打双灯》改编的同名电影获“夏威夷电影节”和“西班牙电影节”奖。作品被译成英、法、德、意、日、俄、荷、西、等十余种文字,在海外出版各种译本三十种。

冯骥才冯骥才,男,浙江宁波人,中国当代作家和画家。一九四二年生于天津。初为画家,专事摹古。“文革”后为崛起的伤痕文学代表作家。一九八五年以后,其“文化反思小说”对文坛产生深远影响。作品题材广泛,形式多样,已出版各种作品集近五十余种。其中《啊》、《雕花烟斗》、《高女人和她的矮丈夫》、《神鞭》、《三寸金莲》、《珍珠鸟》、《俗世奇人》等均获全国文学奖。《感谢生活》由《炮打双灯》改编的同名电影获“夏威夷电影节”和“西班牙电影节”奖。作品被译成英、法、德、意、日、俄、荷、西、等十余种文字,在海外出版各种译本三十种。

序言

终结“文革”

今年,我们面对着两个纪念日:一个是“文革”发端的三十周年,一个是“文革”崩溃的二十周年。这两个纪念日给我们的感受迥然不同。前一个纪念日有如死亡,沉重、压抑、苦涩,充满着哀悼的气息;后一个纪念日如同再生,然而它并不轻松。前一个纪念日是理性的、警觉的、反省的和追究的;后一个纪念日则是情感的,但这又是一种百感交集。在这两个纪念日之间,中国人走过了一条比蜀道还要艰难百倍的心灵历程。

在这个日子里,我将“文革”受难者的心灵史——《一百个人的十年》最后的篇章完成,画上了终结的句号。这是一束带血的花,我把它放在曾经埋葬了一代人理想与幸福的“文革”坟墓上,并站在冷冰冰的墓前沉默不语,耳朵里却响着我采访过的那些人如泣如诉的述说,这声音愈来愈响,顷刻变成那时代如潮一般巨大而悲凉的轰鸣。

大约八年前,我说我要为普通中国人记载他们的“文革”经历,直到今日,大约有四千人通过写信和电话方式要求我成为他们的代言人。一个为人民代言的作家常常享受不到自我宣泄的快乐,却能感受到引天下为己任的高尚与庄严。在写作中,我一直遵循真实至高无上的原则,如今我深信自己完成了“记录‘文革’”的使命。

无情的岁月表明,“文革”已是一个历史概念。但灾、难性的历史从来就有两个含义,即死去的历史和活着的历史。死去的历史徒具残骸而不能复生,活着的历史则贻害犹存。活着的历史属于现实,死去的历史才是一种永远的终结。但终结的方式不是遮掩,不是忘却,不是佯装不知,而是冷静的反省与清明的思辨。只有在灾难的句号化为一片良药时,我们才有权利说“文革”已然终结了。

本书附录了二十名非“文革”经历者——即一九七六年以后出生的人——对“文革”印象和看法的短语,它足以引起我们的警惕。悲剧总是在无知中反复,但不会在觉醒者中间重演,这也是我坚持要把这本书完成的深刻的缘故。

在本书即将出版之际,我还要留出数页篇幅,以寻求一位忏悔者的自白。尽管我说过“一个没有忏悔的民族是没有希望的”,我还说过“纯洁的人生从忏悔开始,丑恶的人生自负疚结束”;尽管我也倾听过一些良心难安的忏悔内容,但是我真正期望的那种不折不扣勇敢的忏悔者还没有碰到。何日何时,一个被良心驱动的人来叩响我的门板?我想,只有这种时候到来,我才深信不疑良知与文明已经全然返回——无论是个人,还是整个社会。

当然,我不是责怪无辜的人民。歌德在谈起他的德国民族时曾经说过这样的话:“一想起德国人民,我常常不免黯然神伤;他们作为个人来说,个个可爱,作为整体来说,却又那么可怜。”我觉得我们中华民族恰恰相反,作为个人来说,人人都有弱点和缺陷,但作为整个中华民族却是那么可爱!

而“文革”,不仅调动了人性的弱点,如人的自私、贪欲、怯弱、妒忌、虚荣,连人的优点,如忠诚、善良、纯朴、勇敢,也化为“文革”的力量。人性的两极都被利用才是中国人最大的悲哀。然而,这样忠勇善良的人民,如果良性地发挥起来,会焕发多么宏大的创造力?这样的希望不是已经从今天的现实中看到了吗?因此,在终结“文革”的日子里,我们不是唤醒仇恨,展示悲苦,揪住历史的辫子去和一个政治的尸体较量,而是勇敢地面对自己,清醒地面对过去,去从廓清的晨昏中托出没有云翳的属于明天的太阳来。

一句话,终结“文革”的方式唯有彻底真实地记住“文革”。

1996年5月16日

写于《五·一六通知》发表三十周年的深夜

-

北京现代第十代索纳塔正式上市 成都车展:售2.88

2025-09-16 07:59:29 查看详情 -

北京现代第十代索纳塔正式上市 3.88万元

2025-09-16 07:59:29 查看详情 -

成都本田凌派优惠达1.5万元 个性十足

2025-09-16 07:59:29 查看详情 -

银川日产楼兰现金优惠4万元 个性十足

2025-09-16 07:59:29 查看详情 -

重庆卡罗拉双擎E+现金优惠4万 个性十足

2025-09-16 07:59:29 查看详情 -

成都本田皓影优惠达2.4万元 个性十足

2025-09-16 07:59:29 查看详情 -

丰田GR86十周年纪念版正式上市 新增车载微信功能

2025-09-16 07:59:29 查看详情

求购

求购