- 饯湖州薛司马

饯湖州薛司马

古诗信息

作品名称:饯湖州薛司马

创作年代:唐朝

作者姓名:宋之问

作品体裁:诗

作品原文

别驾促严程,离筵多故情。

交深季作友,义重伯为兄。

镇静移吴俗,风流在汉京。

会看陈仲举,从此拜公卿。[1]

作者简介

宋之问,字延清,一名少连,汉族,汾州(今山西汾阳市)人。一说虢州弘农(今河南灵宝县)人。初唐时期的著名诗人。[2]

人物生平

宋之问的相关图片(12) 宋之问约生于唐高宗显庆元年(656年?~712年),并没有显赫的门第家世。父亲宋令文起自乡闾,矢志于学,交友重义,“比德同道。理阃探索词源论讨”,多才多艺,不仅“富文辞,且工书,有力绝人,世称三绝。”唐高宗时做到左骁卫郎将和校理图书旧籍的东台详正学士,饶著声誉。在父亲的影响下,宋之问和弟弟宋之悌,宋之逊自幼勤奋好学,各得父之一绝;宋之悌骁勇过人,宋之逊精于草隶,宋之问则工专文词,成当时佳话美谈。上元二年(675年),长得身材高昂、仪表堂堂的宋之问进士及第,登临“龙门”,踏上了仕进正途。

宋之问的相关图片(12) 宋之问约生于唐高宗显庆元年(656年?~712年),并没有显赫的门第家世。父亲宋令文起自乡闾,矢志于学,交友重义,“比德同道。理阃探索词源论讨”,多才多艺,不仅“富文辞,且工书,有力绝人,世称三绝。”唐高宗时做到左骁卫郎将和校理图书旧籍的东台详正学士,饶著声誉。在父亲的影响下,宋之问和弟弟宋之悌,宋之逊自幼勤奋好学,各得父之一绝;宋之悌骁勇过人,宋之逊精于草隶,宋之问则工专文词,成当时佳话美谈。上元二年(675年),长得身材高昂、仪表堂堂的宋之问进士及第,登临“龙门”,踏上了仕进正途。

宋之问春风得意之日,已是武则天皇后实际把握朝政之时。武后承应“贞观”,励精图治,选拔人才,不拘一格,宋之问以才名与杨炯被召分直内文学馆,不久出授洛州(今河南洛阳市东北)参军。

永隆二年(681年),又与杨炯同入崇文馆充学士。天授元年(690年)秋,武后称帝,改国号为周,敕召宋之问与杨炯分直于洛阳西入阁。15年间,宋之问很快由从九品殿中内教跻身五品学士,为时人钦慕。唐朝学士之职,以文学言语被天子顾问,出入侍从,礼遇尤宠。家世低微的宋之问以此更是感恩耀荣,视为得秩于禄的捷径与保障。他在《奉敕从太平公主游九龙潭寻宴安平王别序》中说:“下官少怀微尚,早事灵丘,践畴昔之桃源,留不能去;攀君王之桂树,情可何之。”典型地表白了他的这种心态。武后雅好文词乐章,宋之问巧思文华取幸。一次游洛阳龙门,武后命群臣赋诗,左史东方虬诗先成,武后赏赐锦袍。及宋之问《龙门应制》诗成奉上,“文理兼美,左右称善”武后夺东方虬锦袍转赐给他。这样的予夺,既反映了武后对靡丽颂德诗风的提倡,也表现了宋之问这时的创作方向,对他的声名和地位都有很大的影响。武周时期,宋之问不仅扈从武后朝会游豫,而且奉承武后近幸的媚臣外戚宴乐优游,自感“志事仅得,形骸两忘。”这样的追求和生活使他逐渐沉溺和堕落,并自觉不自觉地陷入了统治集团内部争权夺利的政治漩涡之中。

宋之问在武后晚年先后转任尚书监丞、左奉宸内供奉,武后媚臣张易之、张昌宗兄弟“雅爱其才”,召他与好友杜审言、阎朝隐、沈佺期、王无竞、尹元凯及李适、富嘉谟、刘允济等文士预修。宋之问与阎士隐等多代工张赋篇入集,倾心媚附。书成,于长安二年( 703年)迁司礼主簿。神龙元年( 705年)正月,宰相张柬之与太子典膳郎王同皎等逼武后退位,诛杀二张,迎立唐中宗,宋之问与杜审言等友皆遭贬谪。宋之问贬泷州(今广东罗定县)参军,诸事艰难,慕念昔荣,次年春便秘密逃还洛阳,探知友人张伸之与王同皎等媒诛宰相武三思(时张柬之被贬),后使人告密,擢任鸿胪主簿,“由是深为义士所讥”。景龙元年( 707年)七月,太子杀武三思父子后死事,宋之问上表歌颂武氏父子功德,请造唐中宗神武颂碑,探获赏识,于次年迁考功员外郎,并与杜审言、武平一、沈佺期、阎朝隐等首选修文馆直学士,“及典举,引拔后进,多知名者。”其时朝廷朋党争立,由于他倾附安乐公主,遭太平公主忌恨,进言中宗.于景龙三年( 7O9年)将他下迁越州(今浙江绍兴市)长史。

唐中宗年间的政治动荡及个人宠辱无常的经历,使宋之问感触良深,而由朽烂陈腐的宫廷来到清新秀丽的水乡,也使他开始涤净心灵,境界升华。他在越州写的《祭禹庙文》,在真诚歌颂了大禹治水、救灾拯民的千古圣德之后写道:“先王为心,享是明德。后之从政,忌斯好佞。酌镜水而励清,援竹箭以自直;谒上帝之休佑,期下人之苏息。”反映了这种思想情感上的转变。因此,他在越州登山涉险,访察民生,“颇自力为政”诗歌创作也开始转入了健康清新的轨道,“流布京师,人人传讽。”但是,就在宋之问开始走上“新生”之路的时候,又一次宫廷政变将他逼上了绝境。景云元年( 710年)六月,临海郡王李隆基与太平公主诛杀韦后和安乐公主,拥立唐睿宗,以宋之问尝附二张及武三思诏流钦州(今广西钦州市东北),后以赦改桂州。先天元年( 712年)八月,唐玄宗李隆基即位后,宋之问被赐死于徙所,结束了最后的人生旅程。

渡汉江_宋之问 宋之问政治上无足称道,品行也多有可讥,但却是知名当世的诗人。由于宫廷诗人的局限,代笔捉刀的束囿,志向理想的低浅,他的诗文不少是歌颂功德、粉饰太平、浮华空泛之作,但随着颠簸人生,接触社会,历练生活,他也创作了一些好的作品,令人耳目一新。他在杨炯死后写的《祭杨盈川文》,采用四四制式,字字有声,句句华歆,内容言简辞切,悲凉真挚,催人泪下,与他代笔写的《为宗尚书祭梁宣王文》、《为宗尚书兄弟祭鲁忠王文》等相比,文华情感,殊若天壤。

渡汉江_宋之问 宋之问政治上无足称道,品行也多有可讥,但却是知名当世的诗人。由于宫廷诗人的局限,代笔捉刀的束囿,志向理想的低浅,他的诗文不少是歌颂功德、粉饰太平、浮华空泛之作,但随着颠簸人生,接触社会,历练生活,他也创作了一些好的作品,令人耳目一新。他在杨炯死后写的《祭杨盈川文》,采用四四制式,字字有声,句句华歆,内容言简辞切,悲凉真挚,催人泪下,与他代笔写的《为宗尚书祭梁宣王文》、《为宗尚书兄弟祭鲁忠王文》等相比,文华情感,殊若天壤。

作为文人,宋之问也因其低劣的人品而遭人唾弃,不仅表现在其对待政治趋炎附势的态度上,也表现在一桩广为流传的命案上。自古凡是文人都爱好文字,一日宋之问见其外甥刘希夷的一句诗“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”颇有妙处,便想占为己有,刘希夷不从,宋之问于是用装土的袋子将刘希夷压死,被称作“因诗杀人”。

作为诗人,宋之问年轻时即已知名,“尤善五言诗,其时无能出其右者。”从《宋之问集》和《全唐诗》所收作品来看,他对当时体裁多能把握,运用熟谙,佳作名句也有可观。如短歌《冬霄引·赠司马承桢》诉友情句:“明月的的寒潭中,青枯幽幽吟劲风。此情不向俗人说,爱而不见恨无穷。”五言古诗《题张老松树》喻高洁句:“百尺无寸枝,一生自孤直。”七言古诗《明河篇》思征夫句;“明河可望不可亲,愿得乘槎一向津。更将织女支机石,还访城都卖卜人。”五言绝句《送杜审言》表离别:“卧病人事绝,嗟君万里行。河桥不相送,江树远含情。”五言长律《灵隐寺》绘胜景句:“楼观沧海日,门对浙江潮。”皆清新坦易,抒情真挚,畅美如画。宋之问为文赋诗,讲求比兴,属对精密,点划入微,对诗的声律化有重大贡献。他与沈佺期在齐、梁沈放、庾信到初唐四杰创作发展的基础上,努力加以实践和总结,使律诗各体制都达到了成熟定型的地步,明确划开了古体诗和近体诗的界限,并运用这种形式,写出了优秀的作品,如《江亭晚望》、《晚泊湘江》、《题大庾岭北驿》、《度大庾岭》等。

相关新闻

宋之问《渡汉江》诗意画为何“近乡情更怯”?(2013-08-15 10:27 羊城晚报)

宋之问《渡汉江》诗意画为何“近乡情更怯”?(2013-08-15 10:27 羊城晚报)

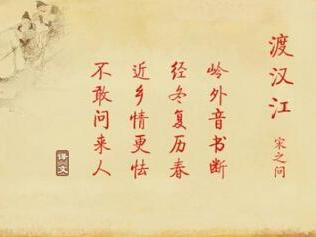

唐诗中有一首五言绝句《渡汉江》,千百年来人们广为传诵。诗为:“岭外音书断,经冬复历春。近乡情更怯,不敢问来人。”此诗为初唐宋之问之作,堪称佳作。

有的选本(如《唐诗三百首》、《唐宋诗举要》)作李频诗,是错的。李频未在岭外任职,也找不到游历岭外的记载。并且他的家乡为睦州寿昌(今浙江建德),从岭南归寿昌,连长江都不过,怎么会“渡汉江”呢。再说汉江离寿昌一千几百里,也绝无“近乡”可言。

宋之问久居洛阳,曾两度被贬岭南,此诗为他从岭南北归近洛阳时所作。

许多选本都选入了《渡汉江》。对于“近乡情更怯,不敢问来人”两句,各注本都一律解释为,反映了游子将要到家时的一种忐忑心理,担心家里发生了什么事。深受读者喜爱的,主要是这后两句。

其实,这样的解释并不符合实情,是不了解这首诗的写作背景。诗人“近乡情更怯”,不是担心家里发生了什么事,而有着更重要的原因。

《新唐书·宋之问传》记载,宋之问两次被贬岭南,第一次是“逃归洛阳”,第二次便没能回来,被皇上“赐死桂州”,那么《渡汉江》当然是逃归时所作。违背皇上旨意而逃归,自然是罪上加罪,便难免提心吊胆。并且他要逃归的东都洛阳,是他的政敌掌权的地方,他的那些对头知道他“逃归”,能放过他吗?“近乡情更怯”,其实“怯”在这里。

“不敢问来人”,并不是怕听到家里的什么坏消息,而是怕被人认出,再遭不测。所以他逃归洛阳后,不但没有回家,而且不敢露面,只能“匿张仲之家”。后来的事实是,他真的再遭打击,又贬岭南,走上不归路。

了解了宋之问这首诗的写作背景,便不难理解“近乡情更怯,不敢问来人”的真正含义,从而体会到诗人极度惊恐的心理。不了解或不考虑历史事实,按各种选本那样理解,将一首记录极度惊恐之诗,读出了别样的妙之意,也无不可。

因为从阅读的角度来说,古人又有“作者用心未必然,读者用心未必不然”之说。 [3]

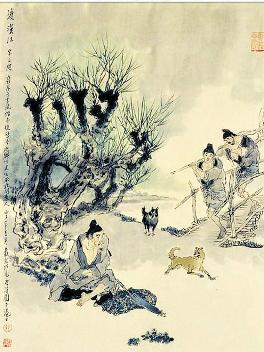

骆宾王兵败于灵隐寺削发出家 为宋之问接诗(2015年02月13日 10:56 来源:郑州日报)

宋之问是初唐时期的著名诗人。一个天高云淡的秋日,他来到杭州灵隐寺。这儿登楼可观沧海,出门即见江湖;寺内建筑典雅秀气,如诗如画。夜色阑珊,皎洁如水的月光洒在山涧溪流之上,波光粼粼,若明若暗,像一幅美丽而多彩的画图,秀色可餐,怡人舒心。伴随着略有凉意的夜风,宋之问闲庭信步,触景生情,信口吟道:“岭边树色含风冷……”

当下诗坛,除了王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王之外,自己也算鼎鼎有名,如今竟有人不买账。宋之问借着微弱的烛光,发现殿内的蒲团上坐着一位和尚。他大吃一惊,之后脑子便冷静下来,艺高人胆大。莫非这和尚棋高一着,不然,怎么敢口吐狂言? 这句诗因为是偶然得之,故后面的句子就卡了壳。宋之问边走边思考,走到大雄宝殿门前,忽然听到一个声音,带着挖苦的味道:“信口吟诗,风光就在嘴边,何苦端着金碗要饭?”

想到这,宋之问连忙压下火气,和蔼问道:“莫非师傅也是诗人?”

老和尚笑道:“贫僧虽非诗人,倒也略知一二。”

“晚辈愿听教诲。”

和尚说:“我为你续上一句,石上泉声带雨秋,你看如何?”

此句平仄、对仗、意境和措辞皆佳,宋之问便知道此人不凡。白天,他见灵泉寺背山依水,树木葱茏,花香四溢,想写一首诗《灵隐寺》留作纪念。“鹫岭郁岩峣,龙宫锁寂寥。”然而,只想了开头这两句,便“山穷水尽”,思路枯竭了。今夜幸遇高人,何不让他给指点迷津呢?

于是,他诉说了自己写诗的苦恼。

那和尚听罢,稍作思考,便说:“楼观沧海日,门听浙江潮。”

一石击破千层浪。顿时,宋之问便灵感一闪,文如泉涌,当夜就一气呵成不朽名篇《灵隐寺》。“鹫岭郁岩峣,龙宫锁寂寥。楼观沧海日,门听浙江潮。桂子月中落,天香云外飘……”

这首山水游记诗写得章法严谨,对仗和谐,字字入画,意境清新,立意高远;其出类拔萃的艺术成就,自然也奠定了宋之问在文学史上的崇高地位。

翌日,宋之问想留下来,拜老和尚为师,虚心请教。不料他已经不知去向。经打听,方知那和尚就是“初唐四杰”之一中的骆宾王,因兵败于灵隐寺削发出家。“仙人在眼前,俗眼不识君。”宋之问不禁为自己失去与骆宾王继续深交的机遇而扼腕叹息……

“但愿人长久,千里共婵娟。”虽然,宋之问和骆宾王因素不相识,邂逅又失之交臂,但这两位诗坛名人用虚怀若谷、真诚待人的思想美德,共同续写的这一段诗坛佳话,芬芳飘香而代代流传。[4]

宋之问渡江处(2006年02月05日11:07 来源:人民网)

原来,一切都不过如此,一切都在你有矛我就有盾的冲撞中迤逦着前行。

话说得远了,然而一用辩证法照一照,那就是"说远"也还是为了说回来。

唐朝神龙年间,诗人宋之问遭贬逐,流放泷州(现广州罗定县)。一年后他不堪凄苦,私自逃归洛阳。辗转中曾经汉江,写下了著名的五言诗《渡汉江》:"岭外音书断,经冬复历春。近乡情更怯,不敢问来人。"其文其情细腻真切,动人魂魄,所以千古传诵,成为他本人诗作中最优秀的篇章。

但倘要套套"文如其人"的公式,那就有问题。宋之问是依附武则天的男宠张易之的,他用自己的文采去换别人的口水,满身都充溢着谄谗投靠的酸臭气。这样的人品在历史的档案中充其量不过一张反角的嘴脸而已。宋的好诗不多,其中《渡汉江》堪称佳秀。但诗品人品竟为如此天壤,道理何在?我看至少有两点:一是该诗表现的是诗人情操而非弄臣心态,思乡之情又是人皆有之的。二是好从苦来,流放的艰辛玉成诗人写出珍品。假如中宗没有复位,宋之问仍为声色狗马纸醉金迷之徒,相信即便说是杀了他,他也是写不出这首情动千古之诗的。

我是汉江边鄂西北小城老河口的人。宋的诗题名为渡汉江,写到了我的母亲河,引起了我追根溯源的兴致。翻翻有限的资料,设身处地而论,诗人偷渡的一段汉江还真的极有可能就在我们老河口境内呢。想想看,诗人一路是不敢抛头露面穿城越镇而行的。因为他不仅是钦犯,眼下还是逃犯,是有前科的家伙,一旦抓获,两罪并罚,后果将不堪设想。但,走得离城镇太远不安全不说还会危及性命。所以他只能傍着官道徒步或以车以畜代步跋涉在乡间。稍后的杜甫曾有"便下襄阳向洛阳"的诗句,可证当时从南至北过长江走荆楚,去洛阳的正道是在襄阳越界或分途。宋之问缺少杜甫的自由,他不可能也不敢按常规从襄阳走水路乘船逆白河经南阳入洛阳,而极可能在过长江后,走沙市、荆门、宜城、谷城、老河口、邓县、南阳、鲁山、临汝,由陆路一线进洛阳。他将在老河口折东北而行,因为若从此沿江再上已无路可去,而由此往正北在当年又是一条由荆州入司州的唯一官道,再不偏转,那就会越走离家越远了。因此他只能在老河口寻找过江渡口。

这里是诗人归途中距家最后也最近的一处渡口了。天堑一越,皇阙即近,故土可及,乡情扑面,诗人长期压抑而急迫的思乡思亲之情终于在汉江壮美的景色中迸发了,他是用一颗破碎颤抖的爱心赋写出了一首千古名诗的。诗人最终如愿以偿顺利潜归,可以想像,如此结局没有朋友的帮助是不行的,没有中唐前期懈怠的吏治当然更是不行,真是天遂人愿得可怜而复又可悲啊。[5]

| 2006年02月05日11:07 |

| 2006年02月05日11:07 |

| 2006年02月05日11:07 |

词条图册

| 2006年02月05日11:07 |

-

欧拉新款R1将于成都车展上市 全新宝马2系Coupe最新谍照

2025-09-27 21:40:51 查看详情 -

马自达3经典款钜惠13000元 车展钜惠

2025-09-27 21:40:51 查看详情 -

有望在5月底上市 全新宝马X5

2025-09-27 21:40:51 查看详情 -

广汽本田全新皓影正式上市 宝马1系M运动曜熠版上市

2025-09-27 21:40:51 查看详情 -

雪佛兰开拓者正式上市 全新宝马7系/i7正式上市

2025-09-27 21:40:51 查看详情 -

珠海英菲尼迪Q50L优惠达5.4万 成都新宝马3系优惠5万元

2025-09-27 21:40:51 查看详情 -

成都新宝马3系优惠5万元 再送装潢礼包

2025-09-27 21:40:51 查看详情 -

运良版牧马人战马上市 4月15日正式上市

2025-09-27 21:40:51 查看详情 -

德阳马自达6最高优惠3.7万元 最低多少钱

2025-09-27 21:40:51 查看详情 -

上海购金刚最高优惠1.3万 成都海马普力马现金优惠4千元

2025-09-27 21:40:51 查看详情

求购

求购