- 三分天下

三分天下

基本介绍

简介

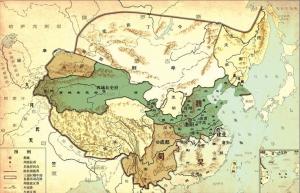

三国局势图三分天下即为三国时期的蜀汉、曹魏、东吴三国鼎立局面。

三国局势图三分天下即为三国时期的蜀汉、曹魏、东吴三国鼎立局面。

标志

延康元年(220年),曹操之子曹丕篡汉自立,建立魏国,定都洛阳,东汉结束。

次年(221年),刘备为了延续汉朝,在成都称帝,国号“汉”,史称“蜀汉”。

章武二年(222年),孙权称王,国号“吴”,后定都建业,三国鼎立的局面基本形成。

建兴七年(229年),孙权称帝,标志着三分天下局面的正式形成。

280年灭孙吴,结束了三国鼎立的分裂局面,重新统一。

词目出处

三足鼎立(也可作“鼎足三分”)

发音

sān zú dǐng li

释义

比喻三方面对峙的局势。常比喻三国时期三个国家的场面(蜀、魏、吴)。

出处

《史记·淮阴侯列传》:“臣愿披腹心,输肝胆,效愚计,恐足下不能用也。诚能听臣之计,莫若两利而俱存之,三分天下,鼎足而居,其势莫敢先动。”

鼎:古代烹煮食物的器具。多用于青铜制成,圆形,三足两耳,也有长方四足的。盛行于商周时期,汉朝仍流行。

三足:鼎的三个脚。也称三个国家。

近义词

鼎足之势、鼎足三分

历史事件

赤壁之战

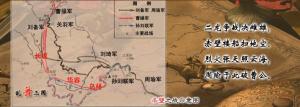

赤壁之战示意图经过赤壁之战,曹操退守黄河流域一带,不敢再轻易南下。孙权在长江中下游的势力得到巩固。刘备乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又向西进占四川。

赤壁之战示意图经过赤壁之战,曹操退守黄河流域一带,不敢再轻易南下。孙权在长江中下游的势力得到巩固。刘备乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又向西进占四川。

赤壁大战后,刘备乘胜取得武陵、长沙、桂阳、零陵等四郡,次年又任荆州牧,奠定了壮大发展、进据益州的基础。曹操吸取失败教训,大兴水军,进控江淮,与孙权对峙。孙权为抗曹,继续与刘备联盟,任其在荆州发展。三国鼎立格局逐渐形成。

赤壁之战是三国鼎立局面形成的重要战役。战后,曹操退回北方,一时无力南下,便向关西(潼关或函谷关以西地区)方面发展势力。刘备在荆州站住了脚,得以向益州地区进军。孙权在江东的统治进一步稳固,便向岭南地区扩张势力。

刘备得荆州南部之地

建安十四年(209年),刘备得到荆州南部之地,但势力仍未能安定下来。其北面也受到曹操的压力,东面一直受到孙权在赤壁战胜后强硬要荆州统治权,否则便不肯罢休。后来不久刘备碰到了一个转机,这便是他应益州牧 刘璋之请而前往救援。当时刘璋有巴蜀的统治权。因此刘备应邀亲自率军前往救助。但后来反而向刘璋攻击。益州人虽对平庸的刘璋绝望,有不少人去支持刘备,但益州也不是这般容易平定。虽有孔明、关羽、张飞、赵云[1]等人驻守在荆州,但在荆州在攻击巴蜀后,只留下了关羽一人独守了。

建安十九年(214年),刘备攻陷了益州成都,因而成功地制压任巴蜀之地。孔明在授任为军师将军。但他不只是掌理军权,实际上已是宰相之职,包括了全体内政。后来刘备更在219年统有了汉中之地,势力大大增强。

荆州落入孙权之手

荆州五郡是刘备的进取中原的一个重要基地,也是孙权保集团障东吴安全的重要缓冲地带。赤壁之战后,赤壁之战后,兵家必争的荆州七郡被刘备、曹操、孙权三家瓜分,刘备又乘机取得益州(今四川),势力急剧膨胀,大有一统天下之势头,孙权不想被灭,于是在刘备取得益州后,要求割让荆州南部三郡给东吴,刘备不允,孙权派吕蒙偷袭,取得南三郡,刘备本想夺回,然而此时曹操占据汉中,对刘备的益州造成巨大威胁,权衡利弊之后,刘备和孙权两家以湘水为界、重新划定国界,割让荆州南部两郡给孙权,此时,荆州的归属问题算是有明确的解决。

然而,贪欲是无休止的,孙权见刘备如此放任自己,便想夺取荆州全境。建安二十四年(219年)八月,关羽孤军北伐,虽然节节胜利,但是荆州后方空虚,东吴吕蒙乘机偷袭荆州,最后关羽被吴军擒获,遭到杀害,关羽“失荆州”基本决定了荆州的归属,使得刘备元气大伤,蜀汉政权也开始走下坡路。

荆州之争的余音——夷陵之战

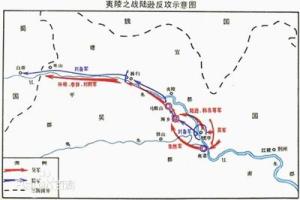

陆逊反攻图延康元年(220年),一代奸雄曹操去世,享年六十六岁,由其长子曹丕继承,同年曹丕纂汉,改国号为魏。

陆逊反攻图延康元年(220年),一代奸雄曹操去世,享年六十六岁,由其长子曹丕继承,同年曹丕纂汉,改国号为魏。

章武元年(221年)刘备为了延续汉朝,亦在成都称帝,定国号为“汉”,任命孔明为丞相。蜀汉建国后,刘备首先想到的就是为关羽报仇,和夺回荆州之地。但多数重臣均反对,如赵云谏言曰:「国贼乃曹操,非孙权也。今曹丕纂汉,神人共怒。陛下可早图关中,屯兵渭河上流,以讨凶逆,则关未义士。心里粮策马以迎王师;若舍魏以伐吴,兵势一支,岂能骤解?愿隍下察之。」孔明也同意赵云的看法,但是刘备不听,硬要出兵伐吴,结果被东吴陆逊败于夷陵,损失惨重。

战略的提出

诸葛亮的《隆中对》

隆中对官渡大战以后,刘备逃到荆州,投奔刘表,驻在新野(今河南新野县)。三顾茅庐后,诸葛亮对刘备谈了自己的主张。他说:“现在曹操已经战胜袁绍,拥有几百万兵力,而且他又挟持天子发号施令。这就不能光凭武力和他争胜负了。孙权占据江东一带,已经三代。江东地势险要,现在百姓归附他,还有一批有才能的人为他效力。看来,也只能和他联合,不能打他的主意。”接着,诸葛亮分析了荆州和益州(今四川、云南和陕西、甘肃、湖北、贵州的一部)的形势,认为荆州是一个军事要地,可是刘表是守不住这块地方的。益州土地肥沃广阔,向来称为“天府之国”,可是那里的主人刘璋也是个懦弱无能的人,大家都对他不满意。最后,他说:“将军是皇室的后代,天下闻名,如果您能占领荆、益两州的地方,对外联合孙权,对内整顿内政,一旦有机会,就可以从荆州、益州两路进军,攻击曹操。到那时,有谁不欢迎将军呢。能够这样,功业就可以成就,汉室也可以恢复了。”刘备听了诸葛亮这一番精辟透彻的分析,思想豁然开朗。他觉得诸葛亮人才难得,于是恳切地请诸葛亮出山,帮助他完成兴复汉室的大业。诸葛亮遂出山辅佐刘备。后来,人们把这件事称作“三顾茅庐”,把诸葛亮这番谈话称作“隆中对”或“草庐对”。

隆中对官渡大战以后,刘备逃到荆州,投奔刘表,驻在新野(今河南新野县)。三顾茅庐后,诸葛亮对刘备谈了自己的主张。他说:“现在曹操已经战胜袁绍,拥有几百万兵力,而且他又挟持天子发号施令。这就不能光凭武力和他争胜负了。孙权占据江东一带,已经三代。江东地势险要,现在百姓归附他,还有一批有才能的人为他效力。看来,也只能和他联合,不能打他的主意。”接着,诸葛亮分析了荆州和益州(今四川、云南和陕西、甘肃、湖北、贵州的一部)的形势,认为荆州是一个军事要地,可是刘表是守不住这块地方的。益州土地肥沃广阔,向来称为“天府之国”,可是那里的主人刘璋也是个懦弱无能的人,大家都对他不满意。最后,他说:“将军是皇室的后代,天下闻名,如果您能占领荆、益两州的地方,对外联合孙权,对内整顿内政,一旦有机会,就可以从荆州、益州两路进军,攻击曹操。到那时,有谁不欢迎将军呢。能够这样,功业就可以成就,汉室也可以恢复了。”刘备听了诸葛亮这一番精辟透彻的分析,思想豁然开朗。他觉得诸葛亮人才难得,于是恳切地请诸葛亮出山,帮助他完成兴复汉室的大业。诸葛亮遂出山辅佐刘备。后来,人们把这件事称作“三顾茅庐”,把诸葛亮这番谈话称作“隆中对”或“草庐对”。

鲁肃的“三分天下大计”

建安五年,鲁肃经周瑜推荐投靠东吴。孙权约见鲁肃后与其合榻对饮并对他说:“今汉室倾危,四方云扰,孤承父兄余业,思有桓文之功。君既惠顾,何以佐之?”鲁肃答:“昔高帝区区欲尊事义帝而不获者,以项羽为害也。今之曹操,犹昔项羽,将军何由得为桓文乎?肃窃料之,汉室不可复兴,曹操不可卒除。为将军计,惟有鼎足江东,以观天下之衅。规模如此,亦自无嫌。何者?北方诚多务也。因其多务,剿除黄祖,进伐刘表,竟长江所极,据而有之,然后建号帝王以图天下,此高帝之业也。”孙权又说:“今尽力—方,冀以辅汉耳,此言非所及也”(《三国志·吴书·鲁肃传》)。

甘宁的“二分天下大计”

甘宁脱离黄祖投靠孙权后颇受孙权看重,便向孙权献计:“今汉祚日微,曹操弥憍,终为篡盗。南荆之地,山陵形便,江川流通,诚是国之西势也。宁已观刘表,虑既不远。儿子又劣,非能承业传基者也。至尊当早规之,不可后操。图之之计,宜先取黄祖。祖今年老,昏耄已甚,财谷并乏,左右欺弄,务于货利,侵求吏士,吏士心怨。舟船战具,顿废不修,怠于耕农,军无法伍。至尊今往,其破可必。一破祖军,鼓行而西,西据楚关,大势弥广,即可渐规巴、蜀”(《三国志·吴书·甘宁传》)。

结束

司马炎公元269年,司马炎就派羊祜坐守军事重镇荆州,羊祜坐镇荆州后,减轻赋税,安定民心,荆州与东吴重镇石城相距最近,晋军采取了“以善取胜”的策略,向吴军大施恩惠。由于孙皓挥霍无度,部队士兵常常领不到军饷。羊祜命人向吴军送酒送肉,瓦解吴军。不时有吴军前来投降,羊祜下令说:吴军来要欢迎,走要欢送。东吴将领们的心已经一步步趋向晋军。

司马炎公元269年,司马炎就派羊祜坐守军事重镇荆州,羊祜坐镇荆州后,减轻赋税,安定民心,荆州与东吴重镇石城相距最近,晋军采取了“以善取胜”的策略,向吴军大施恩惠。由于孙皓挥霍无度,部队士兵常常领不到军饷。羊祜命人向吴军送酒送肉,瓦解吴军。不时有吴军前来投降,羊祜下令说:吴军来要欢迎,走要欢送。东吴将领们的心已经一步步趋向晋军。

司马炎在襄阳一边命羊祜以仁德对吴军施加影响,一边在长江上游的益州训练水军,建造战船。经过长达10年时间的充分准备,公元279年,晋军开始向东吴展开大规模的进攻,20万晋军直扑东吴,沿江东下,直捣吴军都城建业。东吴守军,在巫峡钉下了无数个锋利无比的、长十余丈的铁锥,在江面狭窄处用粗大的铁链封锁江面。晋军先用大竹排放入长江,晋军在船上载了无数根数丈长的用麻油浇灌的火点燃火炬,熊熊烈火能够把铁链烧断。就这样,东吴长江的防守设施被一个个排除了。

晋军进攻东吴时,为了吸引守卫建业的吴军兵力,安东将军王浑率一路晋军,由北向南,直取建业。孙皓忙命丞相张悌统率主力渡江北上,迎击王浑,结果沿江东下的晋军乘机攻占了建业。

由于晋武帝准备充分,时机恰当,战略正确,前后仅用了四个多月,便夺取了灭吴战争的全部胜利。从此,东吴的全部郡、州、县,正式并入晋国版图。三国鼎立的局面完全结束了。晋武帝司马炎终于统一了全国,结束了八十年的分裂局面。

-

医行天下:拉筋拍打治百病

2025-09-23 07:02:15 查看详情 -

天下汽车 车网天下(北京)汽车技术服务有限公司怎么样?

2025-09-23 07:02:15 查看详情

求购

求购