- 垓下歌

垓下歌

作品原文

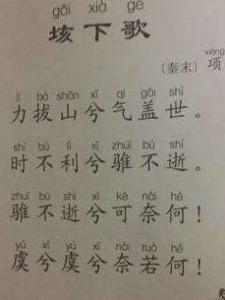

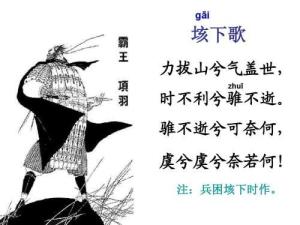

垓下歌 (gāi xià gē)

垓下歌 (gāi xià gē)

——秦末汉初•项羽

力拔山兮气盖世。

时不利兮骓不逝。

骓不逝兮可奈何!

虞兮虞兮奈若何![3]

(注:英雄末路的挽歌)

作品译文

垓下歌力量可以拔起大山,豪气世上无人可比。

垓下歌力量可以拔起大山,豪气世上无人可比。

可是这时代对我不利,我的乌骓马再也跑不起来了。

乌骓马不前进我能怎么办?

虞姬啊虞姬,我可把你怎么办呢?[4]

创作背景

垓下歌项羽是在秦末与叔父项梁一起举兵反秦的。由于其辉煌的战功、无双的勇力、杰出的才能,实际上成为反秦群雄的领袖,在推翻暴秦的统治中起了主要的作用。

垓下歌项羽是在秦末与叔父项梁一起举兵反秦的。由于其辉煌的战功、无双的勇力、杰出的才能,实际上成为反秦群雄的领袖,在推翻暴秦的统治中起了主要的作用。

秦亡以后,长达五年的时间内项羽与刘邦展开了争夺天下的战争。但由于坑杀20万秦国降卒,迸咸阳后又再烧杀抢掠,项羽早已失去民心,就只他分封诸侯的作法,就完全背离了黎民百姓渴望安定统一的愿望。项羽终于在垓下(在今安徽灵璧县南沱河北岸)陷入刘邦的重重包围之中,损兵折将,粮草吃尽,到了山穷水尽的地步。在一个黑沉沉的夜里,项羽忽然听到从四面刘邦的军营中传来一阵阵楚国的歌声,项羽大吃一惊,误认为汉军已经把楚国的全占领了,他慌张地从床上爬起来,饮酒消愁。项羽身边有一个美人,名叫虞姬,十分宠爱,多年来一直跟随左右,与他形影不离;还有一匹毛色青白相间的骏马,项羽经常骑着它行军打仗。项羽看着将永别的美人,看着心爱的骏马,忍不住唱出了这首慷慨悲凉的《垓下歌》。

作诗之后,项羽率部突围,虽曾杀伤敌军多人,终因兵力单薄,自刎于乌江(今安徽和县东北)。

作品鉴赏

内容赏析

《垓下歌》是西楚霸王项羽在进行必死战斗的前夕所作的绝命词。《垓下歌》中既洋溢着无与伦比的豪气,又蕴含着满腔深情;既显示出罕见的自信,却又为人的渺小而沉重地叹息。以短短的四句,表现出如此丰富的内容和复杂的感情,真可说是个奇迹。

垓下歌“力拔山兮气盖世”一句,项羽概括了自己叱吒风云的业绩。项羽是将门之子,少年气盛,力能扛鼎,才气超群。他胸怀大志,面对不可一世的秦始皇,敢于喊出“彼可取而代之”的豪言壮语。项羽是顶天立地的英雄,23岁跟随叔父项梁起兵反秦,率领江东八千子弟投入起义的大潮,成了诸路起义首领中妁佼佼者。巨鹿一战,项羽破釜沉舟,与几倍于己的秦军进行浴血奋战,奇迹般地灭了秦军主力,被各路诸侯推举为“上将军”。此后,项所向披靡,直至进军咸阳,自封为西楚霸王。但从这一句诗中也可以看出,项羽夸大了个人的力量,这是他失败的一个重要原因。

垓下歌“力拔山兮气盖世”一句,项羽概括了自己叱吒风云的业绩。项羽是将门之子,少年气盛,力能扛鼎,才气超群。他胸怀大志,面对不可一世的秦始皇,敢于喊出“彼可取而代之”的豪言壮语。项羽是顶天立地的英雄,23岁跟随叔父项梁起兵反秦,率领江东八千子弟投入起义的大潮,成了诸路起义首领中妁佼佼者。巨鹿一战,项羽破釜沉舟,与几倍于己的秦军进行浴血奋战,奇迹般地灭了秦军主力,被各路诸侯推举为“上将军”。此后,项所向披靡,直至进军咸阳,自封为西楚霸王。但从这一句诗中也可以看出,项羽夸大了个人的力量,这是他失败的一个重要原因。

“时不利兮稚不逝”,天时不利,连乌骓马也不肯前进了。项羽不是新时代的骄子,而是旧制度的牺牲品。在四年的楚汉战争之中,他虽然与汉军大战七十,小战半百,打了不少胜仗,但仍是匹夫之男,既不善于用人,更不会审时度势,他的失败根本不是什么天意,全是咎由自取。

“骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何?”这是项羽面临绝境时的悲叹。项羽被汉军追及,撤至垓下,陷人汉军重围,以致众叛亲离,帐内只剩下他心爱的虞美人。他夜不能寐,与虞姬悄然相对,借酒浇愁。突然,四面传来阵阵楚歜,项羽愕然失色,惊呼 “汉皆得楚乎?是何楚人之多?”项羽明白自己到了穷途末日,绝望的痛苦袭击着他。王位、天下,得而复失,连自己心爱的女人和战马都保不住了。项羽关心他们的命运,不忍弃之而去。虞姬也很悲伤,眼含热泪,起而舞剑,边舞边歌,唱道:“汉兵已略地,四方楚歌声。大王意气尽,贱妾何聊生? ”歌罢,自刎身亡,好不悲壮!

读完《垓下歌》,掩卷回味,使人悟出无论是谁,无论他曾经怎样的不可一世,煊赫一时,如果他办事违背了事物发展的客观规律,使事态发展到不可收抬的地步,到那时,即便有移山倒海之力,也不可避免地要走上失败的道路。

文学特点

“力拔山兮气盖世”诗歌的第一句就使读者看到了一个举世无匹的英雄形象。“气盖世”“力拔山”,通过虚实结合的手法,把项羽叱咤风云的气概生动地显现了出来。且“力拔山兮气盖世”,有气壮山河,势吞万里之气象。作为反秦义军的领袖,项羽可谓卓绝超群,气盖一世。《史记·项羽本纪》载,项羽“力能扛鼎,才气过人”。在他的履历中,不乏所向披靡、勇冠三军的神奇故事。此刻,面对四面楚歌的惨败结局,面对爱妃虞姬,项羽感慨万千。“力拔山兮气盖世”,既有对自己辉煌岁月的回首,也有对兴亡盛衰的无尽感慨,对“时不再来”的无限懊悔。

“时不利兮骓不逝”。似乎一切尽是天意:时机于我不利,战事于我不顺,千里马也跑不起来了。至此,一种英雄末路的感慨油然而生,让人倍感苍凉。

垓下歌“骓不逝兮可奈何”,抒发的是一种无可奈何的感叹。项羽并非单纯军事意义上的失败者,他的失败,更多的是政治谋略上的失败。面对强劲而奸诈的对手,他坦率、天真、不用心计。死到临头,他总该明白了吧。此时,他多么企盼有一次卷土重来,再显英雄身手,再现“破釜沉舟”壮举的转机啊!可是,项羽明白,这种机会不会再有了,他注定败在了自己完全可以战胜的对手之下。“可奈何”,正是这种悲剧心理与失望心态的流露。

垓下歌“骓不逝兮可奈何”,抒发的是一种无可奈何的感叹。项羽并非单纯军事意义上的失败者,他的失败,更多的是政治谋略上的失败。面对强劲而奸诈的对手,他坦率、天真、不用心计。死到临头,他总该明白了吧。此时,他多么企盼有一次卷土重来,再显英雄身手,再现“破釜沉舟”壮举的转机啊!可是,项羽明白,这种机会不会再有了,他注定败在了自己完全可以战胜的对手之下。“可奈何”,正是这种悲剧心理与失望心态的流露。

“虞兮虞兮奈若何”。作为一位众望所归、叱咤风云的义军领袖,其强弩之未竟然不仅于战无计,而且连自己的爱妃也保护不了,这是何等震撼人心的悲哀!当年,他从江东率八千子弟兵,所向无敌,威震天下;如今,兵败如山倒,到最后只剩二十八骑相随。面对失败又“不肯过江东”的项羽当然只剩死路一条,面对虞姬也只能是“奈若何”了。

项羽虽然是一个失败者,但我们不应以成败论英雄。项羽的故事千古流传,项羽的这首《垓下歌》也成为一首千古绝唱。

作者简介

项羽,名籍,字羽,下相(今江苏宿迁西)人,[5]秦末义军领袖之一。巨鹿一战,项羽摧毁秦军主力。灭秦后,项羽自立为西楚霸王。项羽同刘邦争天下,后被困于垓下,兵少粮尽,夜闻汉军四面皆楚歌,以为楚地已为刘邦占领,大势已去,起饮军帐中,对所宠虞姬慷慨悲歌。此歌后人称为《垓下歌》,《乐府诗集》题为《力拔山操》。《垓下歌》载于《史记·项羽本纪》。[6]

另有说法——《垓下歌》是后人所作,具体是谁不祥,其原因有如下几点:

一、项羽不喜读书,不好诗书

“年少时项梁曾请人教他书法诗歌,籍学了没多久便厌倦了;后梁又请人教他武艺,没多久又不学了;梁大怒!籍曰:“学文不过能记住姓名,学武不过能以一抵百,籍要学便学万人敌!”于是梁便教授他兵法。但其学了一段时间后又不愿意学了,梁只好顺着他不再管他.籍身高八尺,力能扛鼎,气压万夫,年青时志向便极为远大。”

二、由于秦朝的文化改革,很有可能项羽并不会接触楚辞的诗歌形式,所以很可能是后人所作,因为顾及到项羽是楚人,所以用仿楚辞而作。

三、如果在战前写,那么以项羽的性格,虽局势有变,但决不轻易言败的;如果是战时写的,那就更有点破绽了,战局如此之紧迫,哪有时间写东西,倒是很像最后决战时或自刎时的感叹,被后人做成诗句。

四、就算真是战争中所作,应该有很高的概率遗失,就连很多著名诗人的词句流传在市井,都有很多遗失了,何况一个只知道带兵打仗的霸王在乱军之中的作品呢。

垓下歌(3) 综上所述,《垓下歌》的作者是不是项羽还有待考证。

垓下歌(3) 综上所述,《垓下歌》的作者是不是项羽还有待考证。

作品评价

垓下歌宋郭茂倩《乐府诗集》题名为《力拔山操》,《文选补遗》题为《垓下帐中歌》,冯惟讷《古诗记》题为《垓下歌》。《史记》载西楚霸王项羽被汉军困于垓下(今安徽灵璧南),兵少粮尽,夜饮帐中,自知败局已定,乃慷慨悲歌:“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝!骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何?”(羽有美人名虞,骏马名骓)唱出了气盖一世的英雄之士穷途末路的悲慨,“慷慨激烈,有千载不平之余愤”(宋朱熹语)。

垓下歌宋郭茂倩《乐府诗集》题名为《力拔山操》,《文选补遗》题为《垓下帐中歌》,冯惟讷《古诗记》题为《垓下歌》。《史记》载西楚霸王项羽被汉军困于垓下(今安徽灵璧南),兵少粮尽,夜饮帐中,自知败局已定,乃慷慨悲歌:“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝!骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何?”(羽有美人名虞,骏马名骓)唱出了气盖一世的英雄之士穷途末路的悲慨,“慷慨激烈,有千载不平之余愤”(宋朱熹语)。

-

凯迪拉克LYRIQ锐歌正式发运 售价25.17万元

2025-09-22 14:49:59 查看详情 -

奥迪a4听歌太吵如何调温和一些(奥迪a4音响怎么调效果好)

2025-09-22 14:49:59 查看详情 -

凯迪拉克LYRIQ锐歌正式发运 款凯迪拉克XT6上市

2025-09-22 14:49:59 查看详情 -

凯迪拉克LYRIQ锐歌正式发运 售价23.97

2025-09-22 14:49:59 查看详情 -

凯迪拉克LYRIQ锐歌正式发运 采用极光青车身涂装

2025-09-22 14:49:59 查看详情 -

凯迪拉克LYRIQ锐歌正式发运 后驱版预售价43.97万元

2025-09-22 14:49:59 查看详情 -

凯迪拉克凯雷德EV假想图 凯迪拉克LYRIQ锐歌正式发运

2025-09-22 14:49:59 查看详情 -

凯迪拉克LYRIQ锐歌正式发运 强化运动氛围

2025-09-22 14:49:59 查看详情

求购

求购