- 岭下村

岭下村

概述

[2]十九都二册,清雍正十三(1735)年屏南分县后划二都。据记载,当时岭下包括埔峰境(今岭下村)、开源境(今开源村)、佑源境(锦厦新村一带)、上山富境、双楼境(今龙泉寺一带)、桂芳境(今岭下卫生院至景福寺一带),据老一辈说,鼎盛时期的岭下,方圆数里内分布着大小十几个村庄,居住着陆、游、周、陈、郑、高、彭等十多姓人口。

岭下的鼎盛时期在两宋至元朝,其原因有两个。一是当时连接福宁——建宁两府的“上下府”古干道从锦厦境内穿过,从岭下沿古干道往北十里就是与建瓯交界的分水隘,隘口设有隘楼和分水头塘讯;从岭下往东北经谢坑、葛畲到下山口塘讯可与青岭古干道相接;从岭下沿古干道至梨洋溪口往西经梨洋、富竹、东峰可达上楼塘讯。二是有宝兴银场,该矿自开办至关闭经历四个朝代474年,在建中靖国元年(1101年)岁收课银高达六万一千五百两。这一时期也恰好是岭下的鼎盛时期。因交通便利,又有宝兴银场,过往客商众多,使岭下的边贸活跃,成为这一地区的物资集散地和商业中心。

;岭下古时候的人口数已无从查考,据历史资料记载,主村埔峰从南宋嘉定四年(1211年)的128户至明朝成化年间(1465—1488年)的120户再至清朝乾隆五年(1740年)的85户,在这长达529年的时间里,其户口但没有增加,反而逐年递减,这表明岭下的鼎盛时期应在两宋至元朝,从明中叶起就开始从兴盛逐渐走向衰落,其历史原因无从查考。但根据有关资料分析,结合老一辈的传说,匪患频繁是一个重要原因。由于岭下地处屏南、建瓯、政和三县交界地区,周围峰雄岭峻,森林茂密,且山高皇帝远,各县政务管理鞭长莫及,官府征赋难收,因而盗寇蜂起。就连岭下境内开源村南一座不太险峻的山上(俗称寨坮),也有一座山寨,据说山下的周厝里村就是被啸聚在这座山寨的盗寇所毁灭。为了防寇,埔峰、开源等村都建起了围墙、村门和岗楼。因此,造成岭下由兴转衰的原因固然不少,但匪患影响之说是不无道理的。

岭下村的人文、交通等建设也大都在两宋至元代之间,据记载,后梁龙德三年(924年)建登云寺(俗称红亭);北宋建隆年间(960-964年)建景福寺;北宋开宝三年(970年)建崇福寺,北宋雍熙四年(987年)建花桥(今广利桥);南宋德祐元年

(1275年)建补阁堂;元朝至元十一年(1274年)建三教堂供奉魏伯阳、虞会启二仙,后改为龙泉寺;元朝元统六年(1339年)建开源长桥(今广福桥)等寺庙与廊桥。

2、地理位置

岭下村位于屏南县西北隅,是一个四面群山环绕的小盆地。岭下溪从中穿过,溪两岸有许多珍贵的古树名木,如红豆杉、水杉、楠木、柳杉等。

3、环境条件

岭下村海拔880米,山清水秀,全年气温平均16摄氏度左右,素有“天然空调”之称,有一个面积1200亩全县最大的岭下洋。

4、村镇规模

岭下村下辖岭下、锦厦新村两村,全村404户,1862人,其中劳动力420人。全村耕地面积1600亩,山地面积22295亩。

优秀文化遗产

岭下村传统建筑有三类:古廊桥、古民居、古寺庙。

(1)古廊桥特色

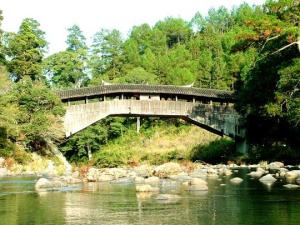

广福桥

广福桥 广利桥岭下村现有建于宋代的两座折线型木拱廊桥——广福桥与广利桥。广福桥又名溪源桥,元元统元年(1333)始建,清嘉庆十二年(1806)重建,全长29.47米,宽5米,孔跨24.17,廊屋,悬山顶,减柱穿斗式木构架,两旁设风雨板、栏杆和长条凳。广利桥又名花桥。宋代始建,明正统年间(1436—1449)重建,清乾隆二十九年(1775)重修;全长28.33米,宽5米,孔跨19.19米;结构同广福桥。[3]

广利桥岭下村现有建于宋代的两座折线型木拱廊桥——广福桥与广利桥。广福桥又名溪源桥,元元统元年(1333)始建,清嘉庆十二年(1806)重建,全长29.47米,宽5米,孔跨24.17,廊屋,悬山顶,减柱穿斗式木构架,两旁设风雨板、栏杆和长条凳。广利桥又名花桥。宋代始建,明正统年间(1436—1449)重建,清乾隆二十九年(1775)重修;全长28.33米,宽5米,孔跨19.19米;结构同广福桥。[3]

(2)古民居特色

古民居太府堂为二 层土木结构三进式房屋,占地面积1082平方米,全厝有厅堂3个、住房18间、天井8个,厨房16个。前厅大门左前方为下马厅,右前方是炮楼,大门上横排着两对“户对”。门口屋檐下曾挂有“文魁”牌匾,厅堂由四个直径36公分的柱子抬起屋梁,正厅堂面积最大有52.6平方米。[4]

(3)古寺庙特色

景福寺。景福寺坐落在岭下村后溪龙山,是一座具有1043年历史的古老寺院,建于北宋建隆年间(960至963年)初建,千余年来,景福寺历尽沧桑,几经兴废。1983年,岭下几位村民筹资重塑三宝、观音、弥勒、韦陀、伽兰等主要佛像,寺院初具规模。明景泰年间,来自浙江平阳的寂照禅师曾留下诗篇:巍巍梵宇蔓颓垣,古寺苍苔昼掩门。犬吠屋腰山杳杳,虫鸣阶下草荒荒。寒溪淡月蒹葭冷,篱落西风桔柚香。昔日凤凰池上客,也曾此地拜慈光。

龙泉寺。始建于元代元贞元年(1295年),原名三教堂,祀魏伯阳,虞会启二仙,俗称仙堂,两进土木建筑,粉墙黛瓦,天井种植花木,明清时曾是“锦厦书院”。后因委托景福寺僧人代管,被改为“龙泉寺”。现正殿仍祀魏、虞二仙,后殿为佛殿。

古文化遗址有大王坮遗址。大王坮遗址位于岭下村东南200米处的一个小山丘上。1987年省文物考古队发现,遗址面积50000平方米,采集标本有印纹灰硬陶片、砺石等。陶片纹饰有方格纹、编纹、绳纹等,经专家鉴定为青铜时代文物。

求购

求购