- 嘎仙洞

嘎仙洞

景点简介

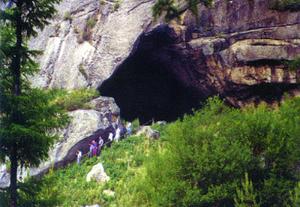

嘎仙洞(GaxianDong) 兴安岭上最大的天然石室。位于内蒙古自治区

大兴安岭北段的密林深处,距鄂伦春自治旗府西北约10 公里,甘河支流嘎仙

沟东侧的花岗岩绝壁上。洞穴坐北朝南,洞底高出涧流25 米,洞口略呈三角

形,高12 米,宽19 米,洞口前有平坦阳台,洞内进深南北约92 米,东西约

28 米,高约20 余米,宛如大厅。洞中有石桌、石椅,洞内分东、西、南3

岔洞,均具耳室,气势雄伟幽邃。距洞口15 米处有岩刻祝文201 字,据其内

容可证明系史籍所载拓跋鲜卑族的远祖“石室”、“祖宗石庙”。是中国古

代北方游牧民族鲜卑人的发祥地,著名北魏王朝创建者拓跋珪、拓跋宏即为

出自嘎仙洞的鲜卑族后裔子孙。岩壁祝文即为北魏世祖派遣中书侍郎李敞赴

嘎仙洞祭祖时所铭刻。

主要景点

据《魏书》载,乌洛侯国世祖真君四年来朝,“称其国西北有国家先帝旧墟,石室南北九十步,

东西四十步,高七十尺”。北魏太武帝拓跋焘派中书侍郎李敞去祭祀,并“刊祝文于室之壁而还”。现存铭刻的文字共201字,与史籍记载的祝文基本相符,证实为北魏王朝承认的拓跋鲜卑发祥地。洞内堆积有较丰富的文化层,对于研究拓跋鲜卑的早期历史,具有重要科学价值。为全国重点文物保护单位。

嘎仙洞为天然大型山洞,离地面25米。洞口向西南,略呈三角形。洞内南北长90余米,东西宽约28米,穹顶最高处20余米,略分为前、中、后3室,面积约2000平方米。洞内幽暗深邃,石壁平整。1980年7月,考古工作者在洞内发现了北魏太武帝拓跋焘于公元443年(太平真君四年)派遣中书侍郎李敞祭祖时所刻的祝文。祝文刻在距洞口很近的西侧石壁上,共19行201字。字体古拙,介于隶楷之间。这一重大发现,证明了嘎仙洞就是《魏书》中提到的拓跋鲜卑的祖庙石室。

景点传说

传说很早以前,这里是一片原始森林,夏季,苍松翠桦浓荫蔽日,遍地野花盛开, 灿烂似锦;冬季,皑皑白雪盖山林,一片银色世界,林海雪原中自由奔驰着各种动物,以狩猎为生的鄂伦春人,世世代代在这里过着和平、幸福的生活。 没想到,有一天忽然出现了一个躯体庞大、面目狰狞的吃人恶魔。它住在山巅崖的一个山洞里,窥探着人们的行动,只要发现猎人进入森林,它就伸出魔掌将人残害,鄂伦春人受害者不计其数。勇敢的鄂伦春人为了消灭这个恶魔,多次组织青年猎手上山去和它格斗,但都由于它的妖术厉害而失败了。鄂伦春人并未因此丧失斗争的勇气和信心,就这样一直斗争了许多年,鄂伦春人始终不渝的斗争精神终于感动了上天的嘎仙。 嘎仙与恶魔比试,先让恶魔将洞口的一块石头搬走,结果恶魔输了,他们又比试箭法,嘎仙将石头的正中心射穿了一个车轮般大的一个圆孔。恶魔看到嘎仙的本领比自己强大,就逃之夭夭了。 人们怕恶魔再次返回森林,就在它住过的洞口塑了一尊手持弓箭的嘎仙石像。果然,恶魔三次过海眺望,看见嘎仙屹立的雄姿就不敢回来了。从此,鄂伦春人自由地在大兴安岭的丛山密林中打猎、生活。 为了纪念为民除害的嘎仙,人们把恶魔住过的山洞改名为嘎仙洞,把大石头上有窟窿的那座山取名为窟窿山。

祝文全文

"维太平真君四年,癸未岁七月廿五日,天子臣焘使谒者仆射库六官中书侍郎李敞、傅□(此字上为“少”,下为“兔”)用骏足,一元大武,柔毛之牲,敢昭告于皇天之神:

启辟之初,佑我皇祖,于彼土田,历载亿年。聿来南迁,应受多福。光宅中原,惟祖惟父。拓定四边、庆流后胤。延及冲人,阐扬玄风。增构崇堂、克揃凶丑,威暨四荒,幽人忘遐。稽首来王,始闻旧墟,爰在彼方。悠悠之怀,希仰余光。王业之兴,起自皇祖。绵绵瓜瓞,时惟多祜。归以谢施,推以配天,子子孙孙,福禄永延。

荐于:皇皇帝天、皇皇后土。

以皇祖先可寒配,皇妣先可敦配。

尚飨!

东作帅使念凿。"

历史记载

据《魏书》载,乌洛侯国世祖真君四年来朝,“称其国西北有国家先帝旧墟,石室南北九十步,本数据来源于百度地图,最终结果以百度地图数据为准东西四十步,高七十尺”。北魏太武帝拓跋焘派中书侍郎李敞去祭祀,并“刊祝文于室之壁而还”。现存铭刻的文字共201字,与史籍记载的祝文基本相符,证实为北魏王朝承认的拓跋鲜卑发祥地。洞内堆积有较丰富的文化层,对于研究拓跋鲜卑的早期历史,具有重要科学价值。为全国重点文物保护单位。嘎仙洞浑然天成的自然景观和深邃莫测的人文历史吸引着海内外游人来此探古访幽。能骑善射的鄂伦春族是鲜卑人没有南迁的一支,他们的民族歌舞、民俗风情国内外闻名。

求购

求购