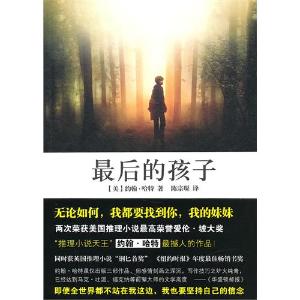

- 最后的孩子

最后的孩子

作者简介

编制推荐

编辑推荐

《最后的孩子》由接力出版社出版。

目录

第一章如同晴天霹雳

第二章施威伯恩着火了

第三章要有耐心

第四章我会尽力帮忙

第五章爸爸松了口气

第六章疫病和辐射

第七章沉默

第八章事情开始来了

第九章有些人彻底崩溃了

第十章不行

第十一章外公的房子被占了

第十二章妈妈和小妹妹走了

第十三章施威伯恩最后的孩子

后记

名人推荐

没有哪本书可以和这本书相比,它已深深地留存于我的脑海。

我想向大家推荐这本书,因为它的描写方式虽然骇人但却真实,读者能够设身处地的体会人物的心境;它所探讨的问题无论在过去还是在当前都具有现实意义。也许,人们在年少的时候就应该认识战争,了解战争可能带来怎样的恶果。

——马克•施密特 亚马逊读者 实名点评 2010年2月16日

小说的语言残酷,真实,不加掩饰。但是,人们在字里行间读出的不止是害怕、抗拒、厌恶和畏缩,还有一些更为重要的东西,一些当今的小说中往往缺乏的东西——人道。

小说的最终章已经不再描述饥饿、残破和死亡,而是思考舍己为人、相互关爱与生命的意志,这些内容为这部小说带来了特别的魅力。

——马克-米歇尔•卡尔 亚马逊读者 实名点评 2008年2月17日

80年代初期,美苏两个势力集团冲突升级,如果真的爆发了核战争,我们的世界将会是什么样子?

今天,人们大概无法想象当年的气氛,但在80年代,核战争的阴影着实威胁着人们的生活。两个势力集团都“武装到了牙齿”:苏联出兵阿富汗,北约布置了潘辛二号导弹,冷战的铁幕横亘德国。

这部小说描绘了一个遭受核弹袭击后的德国,它带领我们踏上了一段时光旅程,让我们回到80年代去看一看。

——“阅读小老鼠” 亚马逊500强评论员 2007年5月29日

我在初中一年级时读过这本书,当时便已感动落泪。现在我已24岁,我仍然愿意一读再读。这本书的确值得你花上一点时间。

——曼蒂•莱耶 亚马逊读者 实名点评 2006年3月17日

感人至深的故事,揭示出核辐射给整个人类、尤其给孩子们带来的巨大创痛,长久以来成为德国在校学生的必读书籍……当然,灾难中的温情、求生的信心、生命的尊严、未来的光明与希望,更是本书想强调的重点。

——编辑推荐

文摘

序曲

黑漆漆的柏油路穿越乡间,仿佛一望无际的田野上烧出一条长长的、焦黑的伤疤。尽管路面上方看不到蒸腾的热气,但司机已经感觉得到热浪快来了。天上的阳光火热刺眼,还有远方蓝天大地的交界处,那地平线像一道灼灼闪耀的白光。司机知道,热浪快来了。他推推鼻梁上的太阳眼镜,瞥了一眼后照镜。从挡风玻璃上方那面后照镜,可以看到车内的全景,看得到每一位乘客。三十年来,他在那面镜子里看遍了人生百态:青春貌美的少女,落魄潦倒的男人,酒气冲天的醉鬼,失魂落魄的疯汉,胸部高耸的妈妈抱着脸蛋红润的小婴儿……司机的鼻子比狗还灵,眼睛比老鹰还利,一公里外就嗅得出有没有危险,一公里外就看得出一个人是什么来路。是市井小民,还是亡命之徒,他一眼就看出来了。

司机盯着后照镜里那个小男孩。

那孩子看起来像个亡命之徒。

他的脸被太阳晒得黝黑,鼻子都脱皮了,但黝黑的皮肤底下,隐隐看得出来脸色呈现出一种病态的苍白。可能是因为缺乏睡眠,也可能是因为营养不良,或者两样都有。他两颊削瘦,颧骨突出。看得出来他年纪还很小,大概只有十岁。满头黑发凌乱如杂草,而且剪得参差不齐,看起来像是自己剪的。他的衬衫,还有牛仔裤膝盖以下,都已经破烂到变成一条条的碎布,而脚上的鞋子已经差不多磨穿了。他大腿上摆着一个蓝色的背包,两手紧抓着不放。不知道袋子里装的是什么,不过,可以确定的是,里头东西已经不多了。

那孩子相貌清秀,但最令司机惊叹的是他的眼神。他眼睛又大又黑,眼珠子转个不停,仿佛已经摸清车上坐的是些什么样的人。这里是北卡罗来纳州的沙丘。早上,火辣辣的阳光,一辆破破烂烂的旧巴士。车上的乘客堪称是当地形形色色居民的缩影:六个到处流浪的临时工,两家大人小孩,几位老人家,另外还有几个模样看起来像退伍军人的家伙,打架打得遍体鳞伤。而坐在最后面的是几个浑身“画龙绣凤”的混混。

司机注意到,男孩的视线老是瞄向走道对面那个男人。那家伙油头粉面,模样看起来像业务员,身上的西装皱巴巴的,脚上穿着一双弹力休闲鞋。另外,男孩也一直在打量那个黑人。那黑人两腿中间夹着一本破破烂烂的V《圣经》和一瓶汽水。男孩后面的座位坐了一个老太太,穿着蕾丝洋装。她好几次凑到前面去找男孩问东问西,但男孩总是轻轻摇摇头,回答得小心翼翼。

噢,老奶奶,我不是。

他就这么淡淡回了一句。老太太坐回位置上,手抓着眼镜上的链子,手指上一条条的青筋清晰可见。她转头看着车窗外,眼镜反射着阳光,闪闪烁烁忽明忽暗。每当巴士经过路边的松树底下,绿意盎然的枝叶遮蔽了阳光,她的眼镜就会忽然变暗。车子里也是一样,阳光忽明忽暗闪烁着。司机打量着那个西装皱巴巴的人。他脸色苍白,满头大汗,一副宿醉的模样。他眼睛小得异乎寻常,目露凶光,令司机感觉很不自在。他动不动就会扭一下身体,翘起二郎腿,然后又放下,或是弯腰凑向前,但很快又往后靠,手指在膝盖上轮番敲个不停。他的西装裤太大了,皱巴巴的。每次他的视线瞄向小男孩,他就会咽一口唾液,然后很快又移开视线,漫无目的地东瞄西瞄。

司机看起来懒洋洋的,可是他说什么都无法忍受乘客在他车上胡搞。要是你喝得酒气冲天,或是一副混混模样,或是在车上大声喧哗,他绝不会给你好脸色看。打从他出娘胎之后,他妈妈就是这样教育他的。尽管时间已经过了五十年,这种根深蒂固的习性永远改不了。所以,司机一直盯着那个小男孩,还有那个油头粉面目露凶光的家伙。司机看着他,而他则是一直看着小男孩。过了一会儿,司机注意到小男孩掏出一把刀,而那家伙忽然整个人往后一缩。

小男孩的动作显得漫不经心。他从口袋里掏出那把折叠刀,用大拇指翻开刀刃,然后就这么拿在手上,大家都看得到。过了一会儿,他从袋子里掏出一个苹果,然后拿刀子开始削皮,动作干净利落。破破烂烂的座椅,脏兮兮的地板,整个车厢里弥漫着一股老旧的气息。但一刹那,车厢里忽然香甜四溢。尽管驾驶座上飘散着浓浓的柴油味,但司机立刻就闻到了那股浓烈的苹果香。这时候,小男孩又瞄了那个人一眼,瞄瞄他那瞪得大大的眼睛,瞄瞄他那张狡猾而疲惫的脸。接着,小男孩把刀刃折回去,把刀子放回口袋。

司机松了一口气,眼睛又看向前面的马路。接下来的几分钟,他专心开他的车,没有再去注意他们。有那么一刹那,他忽然觉得小男孩看起来很眼熟,但那种感觉很快又消失了。三十年了。他调整了一下坐姿,笨重的身躯往后一靠。

像这样的小男孩,他看过太多了。

到处都是亡命之徒。

每次司机瞄向小男孩,小男孩都感觉得到。那是他与生俱来的天份,或者说,技能。尽管司机戴着黑漆漆的太阳眼镜,尽管圆弧型的后照镜上,司机的脸看起来好小,他还是感觉得到司机的目光。过去这几个礼拜来,这已经是他第三次搭这辆巴士了。他三次坐的位置都不一样,穿的衣服也不一样,可是他心里明白,迟早会有人找他问东问西。奇怪,今天不是要上学吗?一大早七点钟,你怎么会一个人跑来搭这种长途巴士?他本来以为,问东问西的人应该会是司机。

没想到,司机从头到尾都没开口。

男孩转头看着车窗外,肩膀往内缩。摆出这种姿势,别人就没办法找他说话了。他看着车窗上的倒影,从倒影中看着四周人的脸,注意他们的一举一动。他忽然想起那些巨大高耸的树,想起那些棕色的羽毛。羽毛尖端有一丝白雪。

口袋上隆起了一小块。那是刀子。

四十分钟后,巴士摇摇晃晃开到一座加油站前面停下来。那是一家附设小商店的加油站,坐落在一大片松树林和矮树丛间,很不显眼,沙土地面热气蒸腾。男孩一路挤过窄窄的走道,一到车门口就跳到最底下那层阶梯,不让司机有机会跟他说话,因为司机可能会告诉他:看到没有,这地方鸡不生蛋鸟不拉屎,停车场上只有一辆拖吊车,而且你才十三岁,又瘦又小,很容易就会被人当成十岁的小孩子,这里根本没有大人可以照顾你。接着,那孩子把背包背到肩上,这时巴士的柴油引擎一阵隆隆怒吼,冒出一股浓烟,然后车子猛然往前一窜,摇摇晃晃地往南开走了。

整座加油站空荡荡的,只有两台加油机,一条长板凳,还有一个骨瘦如柴的老人。老人穿着一件蓝衣服,衣服上有白白的痕迹。外面热得要命,老人根本懒得出来。他窝在店里,隔着脏兮兮的玻璃窗朝小男孩点点头。店门口的屋檐下有一台冷饮贩卖机,看得出来是陈年老骨董了,因为上面的标价一个才五毛钱。男孩在口袋里摸了半天,掏出五枚一毛钱的硬币,丢进贩卖机。过了一会儿,取物口掉出一个冰冰凉凉的玻璃瓶。一瓶葡萄汽水。他打开瓶盖,转身看着巴士刚刚开过来的方向,然后开始沿着那条蜿蜒漆黑的柏油路走过去。

P1-3

媒体推荐

约翰·哈特得到的赞誉已经很多了,但他第三部也是最复杂的心理惊悚小说还是堪称一次完美冒险。这个故事包含了同样坚定不移的探索行动,其冒险之处在于,小说为成人读者刻画了一个真实可信的少年主人公,而这种做法往往很少有人尝试。约翰的成功是将南方哥特式模拟史诗、深入骨髓的恐怖以及合情的推理有力地结合在一起,并融入了令人心酸的情境。

——英国《每日电讯》

很多小说竭力在故事中构造错综复杂的神话。而哈特却雄心勃勃地揭穿了这个最伟大的神话:童年本身。一项逆反文学创作研究显示,哈特将出色的想象优美地变成了现实。

——英国《普罗维登斯日报》

这部小说中有塞林格笔下的叛逆男孩,也有狄更斯笔下与环境格格不入的人以及受伤男女,悲伤和辛酸弥漫在字里行间。故事继承了格里斯汉姆的风格,却更加浓郁,就像什么东西扼住了你的咽喉,决不放松。

——英国《每日邮报》

《最后的孩子》是约翰·哈特的第三部长篇小说,这部小说让他跻身与马克·吐温、哈珀·李和田纳西·威廉姆斯并列的美国伟大作家行列。

——美国《案例回顾》

在哈特成长为一名严肃的神秘小说作家的历程中,《最后的孩子》标志着新的里程碑。他的故事总是满含悲伤、痛苦,同时又有不断的悬念。如果此小说的电影改编权还没有售出的话,那也应该快了。

——美国《新闻与观察》

序言

童年、少年与推理(代序)

宣慧敏

外国文学中有不少杰出的小说以少年为主人公,比如塞林格的《麦田里的守望者》,狄更斯的《雾都孤儿》,以及高尔基的《童年》。在他们笔下,“童年”这个伟大的神话被揭穿,不再是幸福、忧伤与甜蜜的同义词,而代之以悲伤和辛酸。他们赋予少年主人公过早的成熟和智慧,如果生在一个动荡的年代,这些少年会比一般孩子承受更多的苦难。约翰·哈特的《最后的孩子》的主人公便是这样一个少年。小说第一章第一句就是“强尼从小就看透了人生”。

要是有人问他,为什么他看起来和别的孩子不一样?为什么他这么沉稳老练?为什么他的眼神那么深邃,仿佛会吞噬光线?那么,他会告诉你,因为他从小就看透了人生。在他还很小很小的时候,他就已经明白,世上没有一个地方是安全的。庭院、后院、游戏场,甚至郊区宁静的小路。没有一个地方是安全的。没人能够保护你。

童年,只不过是一种虚幻的想象。

在强尼眼中,童年只不过是一种虚幻的想象,约翰·哈特赋予了他笔下的少年一个“老灵魂”,成熟、智慧、勇敢、有担当,在小说中他甚至比那个硬汉侦探亨特坚定。妹妹下落不明、父亲离家出走、母亲整日泡在药物和酒精里,并跟另一个男人纠缠不清。强尼知道,曾经幸福的家庭已不复存在。然而,即使全世界都不站在他这一边,他也要坚持自己的信念。

约翰·哈特构思了一个错综复杂的故事,采用双线叙述,一条线是少年强尼的探险,一条线是警探亨特的破案,一个逐渐逼近真相,一个陷于各种误断,而两条线的汇合处便是真相大白之时。设置谜团、安排伏笔、编织完美的推理,这些对约翰·哈特来说已经驾轻就熟,他的出道作品《谎言之王》便显露了他这方面的惊人才华,最终同时入围“爱伦·坡奖”“安东尼奖”“巴瑞奖”“麦卡维提奖”四项大奖,而第二部小说《顺流而下》更是证明这点。完美的推理和悬疑不是问题,关键是要能在形式和技巧之外表达出更丰富和深层次的东西。在《顺流而下》中,他努力尝试这个写作目标,并且取得不错的成绩(《顺流而下》获2008年爱伦·坡大奖),但是《最后的孩子》才是将此发挥得淋漓尽致的作品。美国《新闻与观察》说:在哈特成长为一名严肃作家的历程中,《最后的孩子》标志着新的里程碑。

也许哈特的作品会让人想起雷蒙德·钱德勒的“硬汉派”推理,同样是代表男性的粗犷风格,与精巧、细致和诡异的日本推理截然相反。哈特作品的背景都是远离都市的小县城,有大片的农场,有密林、河流、矿坑,虽置身于美国中西部城镇的景色中,但却体会到作者淡淡的乡愁。《顺流而下》的背景罗恩县便是哈特度过童年的地方,《最后的孩子》中强尼深入小镇黑暗的深处,在荒野密林中遇到巨人。环境赋予哈特的作品南方哥特式的惊悚与恐怖,同时又使作品带有史诗的意境。

哈特是个敢于冒险的作家,虽然才推出三部作品,但每次都会尝试新的题材。《最后的孩子》将“童年”与推理结合,为读者刻画了一个真实可信的少年主人公形象,这样即便读者不是推理粉丝,也会喜欢这样的故事。在推理中加入流行元素,改变单一的推理主线,提高推理小说的文学内涵,也许这就是推理小说今后的发展趋势。

《最后的孩子》使约翰·哈特一举囊括大西洋两岸最高荣誉(同时获美国“爱伦·坡奖”与英国“钢匕首奖”)。《华盛顿邮报》更是盛赞约翰·哈特虽仅出版三部作品,但感情刻画之深沉,写作技巧之炉火纯青,已经达到马克·吐温、福克纳等前辈大师的文学高度,并预言年轻的他终将成为大师级的作家。这个美国推理小说界的新生领军人物会不断给读者带来新鲜的阅读体验。

后记

施威伯恩并不是一个臆造出来的地方。它的原型是施里茨,我就住在这里。它是黑森州东部一个风景如画的小城,位于雷恩林区和福格尔斯林区之间。

我刚完成这本施威伯恩的故事不久,我们这些生活在世外桃源的施里茨人就听到了一个惊人的消息。据说紧挨着施里茨的森林地带——艾森伯格将会成为美占领军的大型练兵场。

我们使用了所有可用的和平手段来捍卫自己的安全。社会各阶层人士和各党派成员都参加了这次行动,通过这个问题找到了彼此沟通交流的全新路径,也看清了施里茨问题与军备竞赛问题的关联。

我们的行动收到了立竿见影的成效,我们达到了目的。联邦德国国防部驳回了美国使用艾森伯格作为军事用地的申请。

当然,我们这一次只是成功地抢救了离我们最近的地方。但是施里茨的例子表明,不论事大还是事小,我们都应该捍卫自己的权利。

我们能够从这些事例以及类似的事例中获取希望和胆量。我们要不遗余力地反对任何形式的备战行为,保证我们所有人免遭施威伯恩人的厄运。

古德伦·鲍瑟王

1984年4月

-

最后的克拉夫特:恶魔的文物

2025-09-28 14:15:26 查看详情 -

大胆妈妈和她的孩子们

2025-09-28 14:15:26 查看详情

求购

求购