- 油藏描述

油藏描述

基本内容

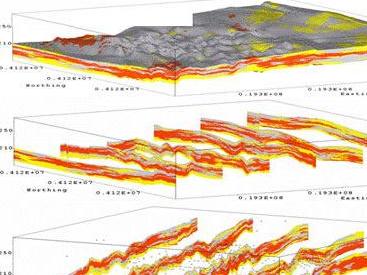

油藏描述油藏描述,简称RDS技术服务(ReservoirDescriptionService),就是对油藏各种特征进行三维空间的定量描述和表征以至预测。其最终成果是建立反映油藏圈闭几何形态及其边界条件,储集及渗流特征、流体性质及分布特征的三维或四维油藏地质模型。

油藏描述油藏描述,简称RDS技术服务(ReservoirDescriptionService),就是对油藏各种特征进行三维空间的定量描述和表征以至预测。其最终成果是建立反映油藏圈闭几何形态及其边界条件,储集及渗流特征、流体性质及分布特征的三维或四维油藏地质模型。

简要介绍

油藏描述是在七十年代末期,随着计算机技术的迅速发展而发展起来的一项优化全油田多学科相关信息来研究与定量表征、评价油气藏的新技术。

发展历程

油藏描述 油藏描述自20世纪70年代兴起,经20世纪80、90年代蓬勃发展,进入21世纪以来,不断推陈出新、兴盛不衰,在油气田勘探与开发中发挥了巨大作用。但随着人类社会的不断进步和工业的快速发展,油气资源需求量不断扩大,而油气供给量和储存量严重不足,这就对油藏描述提出了更高、更严格的要求,使得油藏描述面临严重挑战,只有不断发展,才能克服诸多不足之处并使油藏描述持续地发挥巨大作用。

油藏描述 油藏描述自20世纪70年代兴起,经20世纪80、90年代蓬勃发展,进入21世纪以来,不断推陈出新、兴盛不衰,在油气田勘探与开发中发挥了巨大作用。但随着人类社会的不断进步和工业的快速发展,油气资源需求量不断扩大,而油气供给量和储存量严重不足,这就对油藏描述提出了更高、更严格的要求,使得油藏描述面临严重挑战,只有不断发展,才能克服诸多不足之处并使油藏描述持续地发挥巨大作用。

油藏描述最早由斯伦贝谢公司于20世纪70年代初提出,经近30年的发展可分如下发展历程:

(1)诞生于缓慢发展阶段

该阶段从斯伦贝谢公司提出油藏描述方法至20世纪70年代中期,该时期油藏描述的内容较少,涉及的科学领域较窄,主要以测井技术为主体,基本停留在使用单一学科信息认识和研究油气藏,因此在井稀少的情况下,不能适应复杂储集体描述的要求。

(2)快速成熟与发展阶段

该阶段从20世纪80年代中期至20世纪90年代中期,随着石油科学技术的不断进步,在油气藏勘探开发难度日趋加大的情况下,为了更清楚地认识隐蔽型、复杂型油气藏,掌握油气藏基本特征和规律,从客观上要求石油科技工作者尽可能掌握油藏描述的理论和方法技术,从而更可靠地揭示油气藏的各种地质特征。与此同时,相关学科的新理论、新技术、新方法不断产生,如地震地层学的快速发展、层序地层学的诞生、相干技术的问世、核磁测井应用、成像测井技术的诞生,地质建模技术的日趋成熟、计算机技术的飞速发展等理论和技术,以及油气藏工程技术的革新、油气藏开发理论的完善等,为油藏描述注入了新的活力。因此,油藏描述迅速发展成为一项综合运用地质学、地球物理学、油藏工程等学科理论和方法技术的方法体系,并在油气藏勘探开发的实际应用中显现出巨大的生命力。

(3)精细描述阶段

该阶段从20世纪90年代中期至21世纪初,随着相关科学的方法理论逐渐完善并成熟,以及测试手段及水平不断提高,如层序地层学理论的完善、地质统计学理论的成熟等,使得油藏描述的技术手段越来越丰富,油藏描述定量化程度、准确度越来越高,研究尺度越来越细且分辨率越来越高,不但进行储集体宏观性质的描述,而且还描述和表征储集体微观特征,使油藏描述进入精细研究阶段。

(4)深化阶段

从21世纪之初开始,油藏描述进入了深化发展阶段,随着思维建模技术、仿真建模技术等技术的发展及计算机软件水平的提高,使油气藏静态模型的建立和油气藏预测成为可能,随着科学技术水平的不但提高,油藏描述必将进一步发展深化。

2、“油藏描述基础”课程的发展历程

油藏描述作为石油勘探开发的一个分支学科,形成了上世纪八十年代初期,并在随后的应用实践中不断发展完善。因而,作为一门“石油工程专业”的专业课,油藏描述课程的内容也在不断的进行调整与充实。

中国地质大学能源学院自1996年起,开设了油藏描述课程,经历了四个主要发展阶段。

第一个阶段1996-2000:该阶段采用了刘泽容主编的《油藏描述原理与方法》(石油工业出版社,1993)作为基本教材,其特点是以静态油藏描述为主,主要服务于油气藏勘探阶段和开发早期阶段。

第二阶段2001-2005:根据课程调整的需要,将“油藏描述”与“油藏数值模拟”两门课程合并,形成了“油藏描述与数值模拟”课程,前者偏重于油藏地质模型的建立,后者主要讲授油藏开发动态模拟。该课程的特点是按照油田勘探开发的流程,将油藏地质与油藏开发有机的结合起来。

第三阶段2006-2007:根据中国东部老油田开发中的突出矛盾,现阶段的油藏描述以油藏预测,特别是剩余油分布预测为重点。为适应学科发展和生产需要,油藏描述在课程设置和教学内容上,均作了相应调整。现开设的《油藏描述基础》,以建立油藏地质模型,预测剩余油分布为重点,同时重视方法技术的介绍。

第四阶段2008-至今:2008年我院“石油工程”专业获批为国家第二类特色专业,强调勘探—开发一体化人才的培养,而油藏描述作为“石油工程”的专业基础课,加重了实践教学环节的设置。该时期油藏描述基础在课程内容设置上强调勘探与开发结合、工程和地质结合、理论教学和实践教学结合、理论知识和技术方法结合、科研成果和教学内容结合的多学科知识交叉。 [1]

相关描述

国内外最早提出油藏描述的是斯伦贝谢公司,当时,他们认为油藏描述技术服务(或油藏研究)以测井为主,并把油藏描述分为:(1)油田地质构造与储集体几何形态的研究;(2)关键井研究;(3)油田测井资料标准化;(4)测井相分析;(5)油田参数转换与渗透率的研究;(6)井与井间的地层对比;(7)单井综合测井地层评价;(8)储集层参数的汇总与作图;(9)计算油田的油气地质储量;(10)单井动态模拟;(11)测井数据库的建立与应用等11个研究内容,核心是测井油藏描述,至1985年斯论贝谢公司才将三维地震资料及VSP(垂直地震)资料引入油藏描述的测井井间相关的研究中,但它所强调的仍是以测井为主体模式的技术,多学科的协同研究及最终的储层三维模型。

(M.Sneider(1990)所指的油藏描述是有关油层和水层系统(包括遮挡流体流动)的岩石、孔隙和流体在三维空间的分布及其连续性的一种综合概念,其目的是在一系列开发方案下确定原油采收率和开采速度,以便选择最佳方案,从概念上讲,“Reservoir”所指的应是油藏,而不仅仅是储层,是油藏工程中的一种综合概念,完整的油藏描述系统应该是涉及构成油藏的全部条件。

主要应用

精细油藏描述是指油田进入开发后,以搞清油藏精细地质特征、剩余油分布特征、规律及其控制因素,为油田高效开发和提高采收率提供精细地质及剩余油模型为目标所进行的油藏多学科综合研究。回顾了精细油藏描述的发展历程,认为精细油藏描述在应用的地质理论、针对的研究对象、技术手段和资料的综合应用等方面与常规油藏描述相比有了很大的进步。通过分析精细油藏描述存在的不足后,提出精细油藏描述应该在不断发展单项技术、建立适应不同油藏类型的技术系列和成为数字油田的核心组成部分方面进一步发展。[2]

引入中国

我国开始引进油藏描述这一术语是在80年代中期,并从多方面开展了综合研究攻关工作,进入90年代,油藏描述工作在我国各大油田得到了全面开展,通过各油田,石油院校、研究单位的共同努力,逐步形成了一套适应于我国陆相储层和多断块特点的油藏描述的方法,并在生产实际中得以广泛的应用,以至石油总公司对下属机构规定:凡上报储量的油田必须进行油藏描述。因此,油藏描述已成为生产单位必须做的日常研究工作之一。由于这项新技术的采用,已使油田获得显著的经济效益和社会效益,在指导油气藏勘探与开发方面已起到越来越大的作用。

科学定义

油藏描述就是对油藏进行综合研究和评价。它是以沉积学、构造地质学、储层地质学和石油地质学的理论为指导,综合运用地质、地震、测井和试油试采等信息,最大限度地应用计算机手段,对油藏进行定性、定量描述和评价的一项综合研究的方法和技术。其任务在于阐明油藏的构造面貌,沉积相和微相的类型和展布,储集体的几何形态和大小,储层参数分布和非均质性及其微观特征、油藏内流体性质和分布,乃至建议油藏地质模型、计算石油储量和进行油藏综合评价,为实现油藏描述的上述任务,应最大限度地使用计算机手段,并自动绘出反映油藏特征的各种图件,充分揭示它在三维空间的变化规律,为进行油藏数学模拟,合理选择开发方案,改善开发效果,提高石油采收率提供充分可靠的依据。

-

长城炮柴油版正式上市 售价92.8万元

2025-09-20 08:44:17 查看详情 -

POWER版车型上市 油耗1.7L/100km

2025-09-20 08:44:17 查看详情 -

首付15800就能贷SWM斯威X7回家过年 油电混合

2025-09-20 08:44:17 查看详情 -

云度云兔正式上市 百公里油耗1.4升

2025-09-20 08:44:17 查看详情 -

捷尼赛思GV60正式上市 搭载2.0T柴油发动机

2025-09-20 08:44:17 查看详情 -

将于3月24日上市 搭载2.0T柴油发动机

2025-09-20 08:44:17 查看详情 -

国产版或二季度上市/与丰田汉兰达竞争 江淮瑞风M4柴油版上市

2025-09-20 08:44:17 查看详情 -

量产版将于2024年上市 搭载2.0T柴油发动机

2025-09-20 08:44:17 查看详情 -

成都大众辉腾首付13.16万 油电混合

2025-09-20 08:44:17 查看详情 -

长安福特锐际两驱版本4月17日上市 油耗1.3L/100km

2025-09-20 08:44:17 查看详情

求购

求购