- 长征

长征

历史背景

面对日益严重的民族危机,中国共产党始终高举抗日大旗,不断发表宣言,强烈谴责国民党政府的不抵抗政策,表示对日宣战,号召全国人民团结抗日;提出在立即停止进攻苏区、保证民众的民主权利和武装民众等三项条件下,红军准备与任何部队签订停战协定,共同抗日;帮助和加强察哈尔抗日同盟军。1934年7月,中国工农红军第7军团组成“北上抗日先遣队”,北上闽浙赣皖边地区,其中一项任务就是“最高度的开展福建浙江的反日运动”。尽管有各方力量的不懈努力,长征前的中国,民族危机依然日益严重,合作抗日似乎遥不可及。

在日本加紧侵华,全国抗日救亡运动兴起的时候,高举着抗日旗帜的中国共产党,本应根据国内阶级关系剧烈变动的新情况,进一步制定出正确的战略策略,以团结一切可以团结的力量,推动以抗日战争为中心的中国革命事业的发展。然而,在党内取得统治地位的以王明为代表的教条主义者,却在革命的生死关头犯了严重的“左”倾错误,使党和红军陷入生死存亡的危机之中。

他们虽然主张抗日,但忽视了“九一八”事变后中日民族矛盾上升所引起的国内阶级关系的新变化,否认以民族资产阶级为主体的中间势力的抗日要求,否认国民党内部在抗日问题上正发生分化,断定中间派别是中国革命最危险的敌人,排斥一切上层分子、中间势力,只要“兵”、不要官。他们武断地认为“目前中国政治形势的中心,是反革命与革命的决死斗争”。

为此,他们无视敌强我弱的客观现实,反对红军行之有效的“诱敌深入”方针,主张实行先发制人的进攻战略。在这种进攻战略下,他们反对必要的游击战和运动战,“要求阵地战和单纯依靠主力军队的所谓‘正规’战”等等。在军队建设上,他们采取了一系列“改造红军”的措施:一、实行宗派主义干部政策,改组各苏区党和红军领导机关;二、取消党委集体领导制度,强化政治委员个人决定作用;三、取消红军筹款、做群众工作的任务,强调红军的任务仅限于打仗;四、反对红军必要的游击性,片面强调正规化,削弱了红军的战斗力。

王明“左”倾错误推行的恶果,是鄂豫皖、湘鄂西苏区的第四次反“围剿”和中央苏区、湘赣、湘鄂赣、闽浙赣苏区的第五次反“围剿”相继失败,红军遭受惨重损失,部队的建设受到严重破坏,党和红军陷入严重的生存危机,被迫实行战略转移。中央苏区反“围剿”的失败,改变了中国革命战争的大格局,影响了其他苏区,使长征由局部演变为全局性的战略转移。

两大危机,考验着濒临绝境的中国共产党和红军,以谋生存、图发展为主旨的长征随之在中华大地上展开。[3]

长征过程

(以下内容由中共党史出版社和党建读物出版社提供)

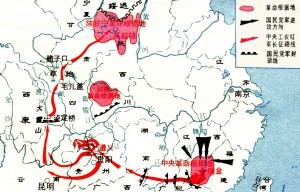

12月11日,党中央负责同志在通道召开会议讨论红军进军方向问题,会议赞成毛泽东的主张,决定转兵西进。12月18日,中共中央政治局又在黎平举行会议,接受了毛泽东的主张,使红军避免了覆灭的危险。20日,中央红军分两路西进,于1935年1月7日占领贵州遵义城。1935年1月15日至17日,中共中央在遵义召开政治局扩大会议,解决了党内所面临的最迫切的组织问题和军事问题,结束了“左”倾教条主义路线在中央的统治,确立了以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位。

遵义会议后,红军运用灵活机动的战略战术,穿插于敌方重兵之间。四次渡过赤水河,使敌人疲于奔命。随后,红军南渡乌江,进逼贵阳,直入云南,抢渡金沙江,摆脱数十万敌军的围追堵截,取得战略转移中具有决定意义的胜利。5月,红军顺利通过大凉山的彝族地区,飞夺泸定桥,强渡大渡河,翻过终年积雪的夹金山。原来活动在川陕苏区的红军第四方面军从1935年3月强渡嘉陵江开始,向西北地区进行战略转移。6月14日,在四川懋功、达维地区,红一方面军与红四方面军胜利会师。红一、四方面军会师之后,中共中央主张继续北上,建立川陕甘革命根据地。但张国焘却主张西退到人烟稀少、少数民族聚居的新疆、青海、西康等地。为了解决这个重大的战略问题,

1935年6月26日,中央政治局在懋功北部的两河口召开紧急会议,确定红军集中主力北上的战略方针。中央率领红一方面军自懋功一带迅速北上。8月4日至6日,中央政治局在毛儿盖附近的沙窝召开会议,讨论形势与任务,会议重申两河口会议确定的北上战略方针,强调创造川陕甘根据地是当前红一、红四方面军面临的历史任务。9月初,张国焘主张南下,并企图分裂和危害党中央。中共中央先行北上,于9月11日晚到达甘肃省迭部县俄界(今高吉)。12日,中央政治局在这里召开扩大会议,通过了《关于张国焘同志的错误的决定》。会后,中央将红一、三军团和军委纵队正式改编为中国工农红军陕甘支队继续北上,攻克天险腊子口,越过岷山,于9月18日到达甘肃岷县以南的哈达铺。9月27日,中央政治局常委在榜罗镇召开会议,正式决定前往陕北,把陕北作为革命的大本营。

10月19日,抵达陕北根据地保安县吴起镇。在红一、四方面军长征期间,鄂豫皖根据地的红二十五军,湘鄂西根据地的红二、六军团,也分别于1934年11月、1935年11月开始长征。根据中共中央的指示,鄂豫皖省委率领由程子华任军长、吴焕先任政治委员、徐海东任副军长的红二十五军主力2500余人,以中国工农红军北上抗日第二先遣队的名义,于1934年11月16日从河南省罗山县出发,开始向西转移,12月进入陕南,创建鄂豫陕革命根据地。

1935年7月,为策应和迎接中央红军北上,红二十五军西进甘肃东部。8月21日,吴焕先在甘肃泾川不幸牺牲。9月15日,红二十五军到达陕甘苏区,与刘志丹率领的陕北红军红二十六军、红二十七军会师于延安附近,成立红十五军团,成为红军长征中先期到达陕北的第一支队伍。11月初,与中央率领的陕甘支队胜利会师。红军第二军团、第六军团在贺龙、任弼时等领导下,1935年11月19日从湘鄂川黔革命根据地开始长征,1936年1月进入黔东,之后向黔西转移。

按照红军总部的命令,红二、红六军团北渡金沙江,越过大雪山,历尽艰险,于7月2日同红四方面军会师于甘孜。中共中央指令红二、红六军团合编为红二方面军(红三十二军编入),贺龙任总指挥,任弼时任政治委员,继续北上与中央会合。10月,红军第一、二、四方面军在甘肃会宁胜利会师,长征结束。[4]

长征评价

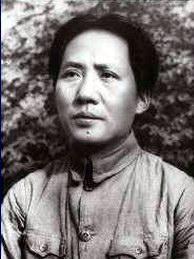

长征1、中国工农红军主力从长江南北各苏区向陕甘革命根据地(亦称陕甘苏区)的战略转移。“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。长征是以我们胜利、敌人失败而告终。”。[5]当年红军长征胜利到达陕北之后,毛泽东同志曾就长征作过如此精辟的总结。

长征1、中国工农红军主力从长江南北各苏区向陕甘革命根据地(亦称陕甘苏区)的战略转移。“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。长征是以我们胜利、敌人失败而告终。”。[5]当年红军长征胜利到达陕北之后,毛泽东同志曾就长征作过如此精辟的总结。

2、江泽民在纪念红军长征胜利六十周年大会上,将长征精神概括为五种精神:

把国家和民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必定胜利的精神;

为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;

坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发的精神;

顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;

紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。[6]

3、“长征这一人类历史上的伟大壮举,留给我们最可宝贵的精神财富,就是中国共产党人和红军将士用生命和热血铸就的伟大长征精神。”在纪念红军长征胜利80周年大会上,习近平总书记深刻总结了长征的伟大意义和精神内涵,生动阐释了长征精神跨越时空的时代价值。”[7]

4、中国共产党领导的中国工农红军长征,历时久、规模大、行程远、困难巨、影响广,为中外战争史上所仅见。长征是中国革命史上不朽的丰碑,是中华民族的英雄史诗,是人类历史上的伟大壮举。它不仅锤炼了伟大的党和伟大的人民军队,还培育了伟大的长征精神。[8]

长征由来

1935年5月,中央红军进入大凉山冕宁地区彝民区,红军总司令朱德发布《中国工农红军布告》,布告写道:“红军万里长征,所向势如破竹”。在成立冕宁县革委会大会上,朱德讲话中又提到“长征”一词。这是最早见到使用“长征”一词。

1935年6月12日,中央红军与红四方面军在四川西北的达维、懋功地区会师。中革军委机关报《红星报》刊登了红军总政治部宣传队专门为庆祝会师而谱写的《两大主力会合歌》,歌词中使用了“万余里长征”的提法。随后,1935年8月5日中共中央政治局毛儿盖会议所形成的《中央关于一、四方面军会合后的政治形势与任务的决议》中,明确指出:“一方面军的一万八千里长征,是中国历史上空前的伟大事业”。这是在正式的中央文件中首次使用“长征”的名称。此后,长征的名称在中央文件中多次出现,同时,随着红军北上征程的延伸,对长征的表述也逐步变成了“两万余里长征”。

1935年10月,红一方面军主力到达陕北。此时,从江西瑞金算起,红一方面军即中央红军,已经跨越了十一个省,行程两万五千余里。11月,在陕北召开的红一方面军全军干部大会上,毛泽东激昂豪迈地宣告:“从瑞金算起,十二个月零两天,共三百六十七天,战斗不超过三十五天,休息不超过六十五天,行军约二百六十七天,如果夜行军也计算在内,就不止二百六十七天。我们走过了赣、闽、粤、湘、黔、桂、滇、川、康、甘、陕,共十一个省,根据一军团的统计,最多的走了两万五千里,这确实是一次远征,一次名副其实的、前所未有的长征!”在中共中央、中华苏维埃共和国政府、中革军委所发表的宣言中和中共中央领导人的讲话中,也开始使用“两万五千里长征”的名称。毛泽东于1935年12月在党的活动分子会上作《论反对日本帝国主义的策略》一文中,明确指出“长征”的意义。[9]

将领信息

★一、中央红军中共中央、中央革命军事委员会:

中央军事顾问:李德34岁

中央政治局委员、临时中央负责人:博古27岁

中央政治局委员:张闻天34岁

中央政治局委员:毛泽东41岁

中央政治局委员、红军总司令:朱德48岁

周恩来中央政治局委员、红军总政委:周恩来36岁

周恩来中央政治局委员、红军总政委:周恩来36岁

中央政治局委员:陈云29岁

中央政治局候补委员、红军总政治部主任:王稼祥28岁

中央政治局候补委员:刘少奇36岁

中央政治局候补委员:邓发28岁

中央政治局候补委员:凯丰28岁

红军总参谋长:刘伯承42岁

1、军委纵队

司令员:叶剑英37岁

政委:陈云29岁

第一梯队司令员兼政委:彭雪枫27岁

第二梯队司令员兼政委:何长工34岁

第三梯队司令员兼政委:武亭29岁(后为李维汉38岁)

第四梯队司令员:陈赓31岁

政委:宋任穷25岁

2、红一军团

军团长:林彪28岁

政委:聂荣臻35岁

政治部主任:罗荣桓32岁

参谋长:左权29岁

保卫局局长:罗瑞卿28岁

第1师师长:李聚奎30岁

政治部主任:谭政27岁

第1团团长:杨得志24岁

第2团政委:邓发24岁

第2师政委:刘亚楼23岁

第4团团长:耿飙24岁

政委:杨成武20岁

第5团政委:赖传珠24岁

第15师(原少共国际师)师长:彭绍辉28岁

政委:萧华18岁

3、红三军团

军团长:彭德怀36岁

政委:杨尚昆27岁

李富春34岁

参谋长:邓萍26岁

第4师师长:张宗逊26岁

政委:黄克诚32岁

第5师师长:李天佑20岁

政委:钟赤兵20岁

第10团政委:杨勇22岁

第11团政委:张爱萍24岁

政治部主任:王平27岁

第12团政委:苏振华22岁

4、红五军团

军团长:董振堂39岁

政委:李卓然35岁

参谋长:陈伯钧24岁

第13师政委:朱良才34岁

5、红八军团

中央代表:刘少奇36岁

军团长:周昆32岁

政委:黄苏26岁

参谋长:张云逸42岁

6、红九军团

军团长:罗炳辉31岁

政委:蔡树藩29岁

参谋长:郭天民29岁

★二、红二方面军

总指挥:贺龙38岁

副总指挥:萧克26岁

总政委:任弼时30岁

副总政委:关向应32岁

参谋长:李达29岁

7、红二军团

政治部主任:甘泗淇31岁

第5师师长:贺炳炎21岁

第6师政委:廖汉生23岁

第18团政委:余秋里20岁

8、红六军团

军团:长萧克26岁

政委:王震26岁

参谋长:谭家述25岁

★三、红四方面军

军政委员会主席:张国焘37岁

总指挥:徐向前33岁

副总指挥:王树声29岁

政委:陈昌浩28岁

政治部副主任:傅钟34岁

9、红四军

军长:王宏坤25岁

副军长:许世友29岁

政委:周纯全29岁

第11师师长:陈再道25岁

第12师师长:张才千23岁

10、红三十军

军长:程世才22岁

政委:李先念25岁

政治部主任:李天焕22岁

11、红三十一军

军长:王树声(兼)29岁

12、红九军

政委:詹才芳27岁

政治部主任:王新亭28岁

13、红三十三军

军长:王维舟47岁

★四、红二十五军

军长:程子华29岁

副军长:徐海东34岁

政委:吴焕先27岁

注:红军时期,这里专指1933年6月全军整编后的各部队里,将领中有几个职务是相对比较重要的。包括军事正职、政治委员、政治部主任、供给部部长和卫生部部长。参谋长一职相对偏弱,但也很重要;军事副职和副政治委员也有,但不是很多,倒是一般兼代军政正职的情况较为普遍。这是根据当时的战争条件和红军的具体实际情况而定的。

重要会议

长征重要会议一览红军长征途中的重要会议

长征重要会议一览红军长征途中的重要会议

通道会议

1934年12月12日,中共中央在湖南通道召开临时紧急会议。会议听取了毛泽东的意见,改变了原定的去湘西同二、六军团会合的路线,而取西入贵州。

黎平会议

1934年12月18日,中共中央政治局在贵州黎平县召开会议,再次接受了毛泽东的意见,放弃了北上与二、六军团会合的计划,而改向黔北的遵义进军。

猴场会议

1934年12月31日至1935年1月1日,中共中央政治局在贵州瓮安县猴场镇召开会议,通过了在川黔边展开战略反攻,建立新的苏区的决定。

遵义会议

1935年1月15日至17日,中共中央在贵州遵义召开政治局扩大会议,批判了博古、李德的错误军事路线,毛泽东重新回到了中央领导岗位上。

鸡鸣三省会议

1935年2月4日至5日,中共中央政治局在四川、贵州、云南三省交界处的一个村庄(尚示确切考证)召开会议,决定反攻遵义,并且博古向张闻天正式交出中央领导权。

扎西会议

1935年2月6日至9日,中共中央在云南扎西召开政治局会议,通过了遵义会议决议,决定恢复白区工作,总结了土城战役的失利原因,重新整编了红军并确定了回师遵义的战略方针。

白沙会议

1935年2月15日至16日,中共中央在四川古蔺白沙召开政治局会议,决定中央红军二渡赤水。

苟坝会议

1935年3月10日,中共中央在贵州遵义县苟坝村召开政治局扩大会议,讨论了是否进行打鼓新场战役,并确定由毛泽东、周恩来、王稼祥组成军事决策三人团,进一步巩固了毛泽东的领导地位。

会理会议

1935年5月12日,中共中央在四川会理县召开政治局扩大会议,毛泽东在会上批评了部队中的“右倾情绪”,并点名批评了彭德怀、林彪、刘少奇、黄克诚等人。

泸定会议

1935年5月31日,中共中央在四川泸定县召开政治局常委会议,决定中央红军过雪山与四方面军会合,并且由陈云去上海恢复白区地下党组织。

两河口会议

1935年6月26日,一、四方面军会师后,中央政治局在四川小金县城两河口召开会议,决定红军北上陕甘建立根据地,准备实行松潘战役。

黑水芦花会议

1935年7月18日至22日,中共中央政治局在四川黑水县(亦称芦花县)召开常委扩大会议,任命张国焘为红军总政委,并集中讨论了四方面军的工作问题。

沙窝会议

1935年8月4日至6日,中共中央在四川毛儿盖地区的血洛寨(藏语叫作沙窝)召开政治局扩大会议,增补了几位四方面军将领进政治局,同时决定执行《夏洮战役计划》。

毛儿盖会议

1935年8月20日,中共中央政治局在四川毛儿盖召开扩大会议,决定左右两路军迅速执行北上东进的发展计划。

牙弄会议

1935年9月8日,中共中央主要领导人和徐向前、陈昌浩在四川阿西牙弄召开非正式会议,决定联名催促张国焘及左路军尽快北上。

巴西会议

1935年9月9日,中共中央政治局在四川巴西召开紧急会议,决定红三军团和军委纵队单独北上。

俄界会议

1935年9月12日,中共中央在四川迭部县高吉村(亦称俄界)召开政治局扩大会议,作出了《关于张国焘同志错误的决定》。

榜罗镇会议

1935年9月26日,中央政治局在甘肃通渭榜罗镇召开会议,决定红军长征的最终落脚点为陕北。

吴起镇会议

1935年10月22日,中央政治局在陕西省赤安县吴起镇召开会议,总结俄界会议后红军的行动,确定新形势下陕甘支队的行动方针,决定党和红军今后的战略任务是建立西北苏区,以领导全国革命,从而宣告了中央红军长征的结束,开创了党中央把全国革命大本营放在陕北的新的历史时期。

相关诗作

七律长征

(毛泽东1935年10月作)

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

十六字令三首

(毛泽东1934年至1935年作)

山,快马加鞭未下鞍。惊回首,离天三尺三。

山,倒海翻江卷巨澜。奔腾急,万马战犹酣。

山,刺破青天锷未残。天欲堕,赖以拄其间。

忆秦娥·娄山关

毛泽东(毛泽东 1935年2月作)

毛泽东(毛泽东 1935年2月作)

西风烈,长空雁叫霜晨月。

霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。

从头越,苍山如海,残阳如血。[10]

-

江铃宝典堪称商用皮卡常青树 江铃新宝典VS长城风骏7(图文)

2025-09-22 13:00:14 查看详情 -

双12钜惠来袭 长城618宠粉节

2025-09-22 13:00:14 查看详情 -

款福特撼路者上市 售27.88万元起

2025-09-22 13:00:14 查看详情 -

将于4月底上市 内外升级的不止一点

2025-09-22 13:00:14 查看详情 -

最新官图发布/将于年内上市 承载式车身结构/年内正式上市

2025-09-22 13:00:14 查看详情 -

江铃福特轻客持续打造最优TCO 江铃E200N豪华型怎么样

2025-09-22 13:00:14 查看详情 -

长安凯程GDI双侠成都上市 或将于下半年上市

2025-09-22 13:00:14 查看详情 -

全新紧凑型SUV/上半年上市 别克昂科拉PLUS最新谍照

2025-09-22 13:00:14 查看详情 -

3将上市 17.58万

2025-09-22 13:00:14 查看详情 -

新款斯巴鲁BRZ上市 雪佛兰开拓者将推5款车型

2025-09-22 13:00:14 查看详情

求购

求购