- 大田军民千户所

大田军民千户所

历史沿革

“大田军民千户所,古蛮夷之国,秦属黔中郡,汉属武陵郡,唐属黔中道,五代为感化州地,宋为富州地,后改柔远州,元为散毛司,本朝洪武五年(1372年)定其地。”

明洪武二十三年(1390年),蓝玉攻克散毛,闰四月,割散毛之半(今龙潭河以南地)设置散毛千户所,不久改名为大田军民千户,“于八面环夷之中,紧扼诸司之咙,以通楚蜀要道”(明梅拱宸《大田所舆图守御文册》),将酉阳、平茶等司随征兵卒1100名把住关隘,又调施州卫左所汉兵550名协同预防,列36屯,且耕且守。(载于《明太祖实录》)

隶属于施州卫军民指挥使司(设置于洪武十四年,治所在今恩施市)(《载于《明史·湖广土司列传》),后者隶属于湖广都司。

施州卫与大田所后来还成为残明抗清的基地,直到康熙三年才归附。

雍正六年(1728年),大田军民千户所连同施州卫一同裁撤,清廷新设恩施县。清初荆州府辖地十分宽广,包含整个鄂西南地区,湖广总督迈柱奏请调整行政区划:归州、巴东、长阳、兴山四个州县及施州卫、大田所改为归州直隶州,施州、大田改为县,即归州直隶州下辖四县,雍正皇帝准奏,并定新县名为恩施。

清雍正十三(1735年)年改土归流,冬月初七,合大田军民千户所原辖地、唐崖、金洞、龙潭诸土司地设置咸丰县。

地理

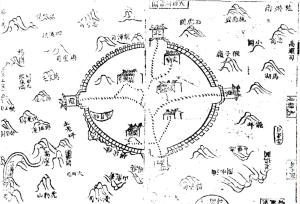

同治《咸丰县志》所载大田所地图

同治《咸丰县志》所载大田所地图

左图为同治《咸丰县志》所载大田所地图。图中标注的地名有:

城内:镇抚司、文庙、城隍庙、关庙、映月池。

城外:忠孝司(忠孝土司)、龙潭司(龙潭土司)、唐崖司(唐崖土司)、四渡坝、酉阳司(酉阳土司)、杨峒(县西六十里)、张家坝、桐车屯、黔江县、万家屯、西北屯、蛮王石、野猫溪(县西二十里)、安抚司、土老坪、独乐关、高堡、深溪河、卯洞司(卯峒土司)、虎豹山、大田屯、漫水司(漫水土司)、青龙山、飞凤山、腊壁司、东流司(与腊壁司同隶大旺土司)、滴水关、忠堡屯(忠堡镇)、老鹰关、散毛司(散毛土司)、忠建司(忠建土司)、木册司(木册土司)、龙坪(西距县城八十里,与宣恩县接壤)、马湖、猴子岭、高罗司(高罗土司)、忠峒(忠峒土司)、小关(晓关侗族乡)、石虎关、施南司(施南土司)、施州卫(施州卫军民指挥使司)。

城池

大田所筑城的位置,在今咸丰县忠建河以北、徐家坝以南原咸丰县委机关老驻地及民族宫广场一带。[1]

“大田所城,周五百丈有奇,崇二丈,门四。洪武二十三年千户郑瑜甃,今圮。乾隆二十三年估定城基周三里三分。”

大田所城市及周边分四个坊,“宣化坊,安边坊,在所前;靖边坊,大通坊,在城中”。

“城四门各有楼。谯楼,在城东”。

“千户所,在朝阳山南,洪武二十三年为散毛千户所,寻改今名。后山建,景泰庚午(1450年)千户丁富重修。吏目厅,在所治东。镇抚厅,在所治西。百户所厅,在所治左。使馆,在所前左,成化(1465-1487年)间千户耿正建”。

“大田兴国寺,在城西门外半里,洪武间建,后废,弘治(1488-1505年)间千户耿正重建”。“城隍庙,在城内北隅,成化间千户耿正建。旗纛祠,在所后”。

关隘

四周关隘,“深溪关,在酉阳宣抚司路口。土地关,在忠洞安抚司路口。野猫关,大旺剌惹洞路口。散毛关,在散毛宣抚司路口,成化间千户耿正建。老鹰关,在城西。小关,在城东一百里,施南宣抚司路口。通济桥,在城东。太平桥,在城西五里,成化间千户耿正建。龙坪桥,在城东五十里”。

古迹

境内古迹,“韩信坡,在城北一百里,俗传韩信经此,其土绝不生草。蛮王牌,在城西一百二十里,有石如牌,上有蛮王牌字。仙洞,在剌惹洞,有崖高数千仞,水经其下,崖腹有洞,舟经此者,常见洞前有老人倚栏观书”。

山川

“大田,西接黔播,北跨巴夔,东南襟带荆湘。” 境内山川有,“秀屏山,在所前,青峰高耸,若屏障然。积翠山,在城北。朝阳山,在城北。马鞍山,在城西三十里。小关山,在城东百里。行者峰,去小关五里。朝霞岭,在城东五十里。渡口河,在城东十里。西北江,在城西北十里,有二溪,分流入洞,洞上山若桥,高十余丈,名天生桥。龙洞口,在城东十五里。万顷湖,在西南二百里,与酉阳接。苍崖泉,在城东三十里。广利井,在城北。贵水泉,在城东。”其中,小关山即在今宣恩县晓关侗族乡,万顷湖即今黔江区小南海。

人口

嘉靖年间,有1039户,其中汉土官军户985户、剌惹洞54户;有1653人,汉土官军1210人、剌惹洞430人。

部门设置

初置五个百户所、十个土官百户所、剌惹等三洞。

一般而言,千户所有:正千户一人,正五品“掌印”;副千户二人,从五品;镇抚二人,从六品;吏目一人。

据万历《湖广总志》载,有军3127名,大大超过正常状况下1120名的编制。

大田所开创者是石山和冉应显。“石山,洪武二十三年以副千户领兵守御大田,开创所治,有功。冉应显,酉阳人,初守黔江,洪武二十三年从征散毛洞,招降签事等官十六名,攻克土地关,多所俘获,事平,授本所副千户”。

明代大田所千户、百户官员有:梅昇、杨成、郑瑜、丁德、杨再荆、田世忠、穆贵、张官音、蒋春、徐凯(百户)、徐文魁(百户)。清代大田所守御有:“王公,名无考,康熙三十四年任,每逢朔望,谕民开垦,见张氏信票;纽正巳,江南吴县进士,康熙十四五年任”。

历史影响

钳制土司

大田所得设置就是在蓝玉征剿土司叛乱过程中设置的,而且卫所制度在明朝也比较典型,全国都有,如众所周知的“天津卫”。大田所在蛮夷山中犹如中央王朝插下的一把利剑,对土司起到了威慑的作用,并同施州卫互相配合。对明王朝而言是,土司与卫所制度正是“恩威并施”的两端。

“大田虽弹丸之地,实拳泥而塞多孔,锁钥荆襄、屏翰重夔,朝廷舒南顾之忧、赤子蒙怀保之恩者,诚重地也。”(明梅拱宸《大田所舆图守御文册》)

除依靠武力威服周边土司外,大田所军官也通过联姻构筑地区和平。例如,嘉靖年间,唐崖土司覃氏(1537-1605))嫁给大田所田千户,生育子孙承袭军职;万历年间,大田所正千户蒋宏迎娶忠路土司覃氏(1572-1611)为妻,并生育三个儿子。[2]

民族融合

大田军民千户所的设置与施州卫一样,开始打破“蛮不出境、汉不入洞”的禁锢,汉族人因到此任职从军而渐渐在此扎根,后来的县志中称之为“客家”(第二批“客家”在雍正改土归流后迁入),其中的强宗大姓如:

杨洞杨氏:原籍江南淮安府山阳县,先世杨成,元末立战功晋爵武德将军。其子杨公保袭爵,调任湖广施州卫世袭千户官。洪武二十五年至大田所供职,繁衍生息,现在杨洞区杨姓三千户一万余人,皆其后裔。

大田坝蒋氏:原籍江南凤阳府元和县。明初蒋澄调任施州卫指挥使,洪武十八年其子蒋春袭父官,不久调任大田军民千户所守御。世袭官废后,发奋读书争取科举入第。自明以来,历五百余年,繁衍二十余代,现有一万多人。

丁寨区江镇徐家巷子徐氏:原籍安徽凤阳。明洪武二十三年,徐腾达随蓝玉征散毛,后任千户所掌印官。清代时因故不少族人外迁,唯徐国士留居丁寨。晚清的徐大煜三十八岁中举,即留学日本,后任四川灌县知县。徐氏现有二百多户五百余人。

附郭子房沟张氏:先世张官音,山东济南府宜城县人,元末迁居武昌府江夏县,明初随朱元璋西征,洪武二十三年授大田军民千户所掌印千户。八世以后(康熙四年)世袭官废,家族中落,雍、乾时期迁居他省他县分途谋生。仍有两房留居子房沟,现有一百六十余户约五百人。

丁寨曲江镇邢氏:原籍江南凤阳府,先世邢源,明永乐时授大田军民千户所千户。康熙时削世职,道光后人文渐兴。现有一千余户近万人。

其他如忠堡梅家山梅氏(先世梅世相,原籍凤阳府颍川县)、丁寨曲江镇西江口魏氏(先祖魏毓川,原籍江西临江府)等。

求购

求购