- 朱德的扁担

朱德的扁担

作品原文

这是一根不平常的扁担,这是一个家喻户晓的故事。几十年来,一直被人们传颂着,教育和鼓舞了一代又一代人。

1928年4月,朱德、陈毅带领湘南起义的队伍,到达井冈山革命根据地的砻市,同毛泽东带领的工农革命军会师,组成工农革命军第4军(不久改称中国工农红军第4军),毛泽东任党代表,朱德任军长。井冈山革命根据地地处罗霄山脉中段,是湘赣两省的交界。周围五百里都是崇山峻岭,地势十分险要。1928年11月中  朱德的扁担(2)旬,红军集合在宁冈、新城、古城一带,进行冬季训练。由于湘赣两省敌军的严密封锁,井冈山根据地同国民党统治区几乎断绝了一切贸易往来,根据地军民生活十分困难,所需要的食盐、棉花、布匹、药材以及粮食奇缺,筹款也遇到很多困难。红军官兵除粮食外,每人每天5分钱的伙食费也难以为继。一日三餐大多是糙米饭、南瓜汤,有时还吃野菜,严冬已到,战士们仍然穿着单衣。

朱德的扁担(2)旬,红军集合在宁冈、新城、古城一带,进行冬季训练。由于湘赣两省敌军的严密封锁,井冈山根据地同国民党统治区几乎断绝了一切贸易往来,根据地军民生活十分困难,所需要的食盐、棉花、布匹、药材以及粮食奇缺,筹款也遇到很多困难。红军官兵除粮食外,每人每天5分钱的伙食费也难以为继。一日三餐大多是糙米饭、南瓜汤,有时还吃野菜,严冬已到,战士们仍然穿着单衣。

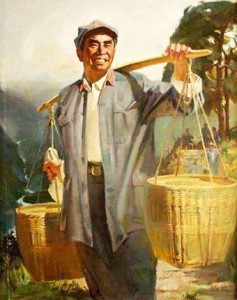

为了解决眼前的吃饭和储备粮食问题,红4军司令部发起下山挑粮运动。这些粮食大部分从宁冈的大陇运来。大陇的粮食是砻市、古城等地集中起来存在那里的。朱德也常随着队伍去挑粮,一天往返50公里,光是空手上山下山都很吃力。但他的两只箩筐每次装得满满的,走起路来十分稳健利落,年青力壮的小伙子也常被他甩得老远。战士们从心眼里敬佩朱军长,但又心疼他。四十开外的人了,为革命日理万机,还要翻山越岭去挑粮,累坏了怎么办?大家一商量,就把他的扁担藏了起来。朱德没了扁担,心里很着急,他让警卫员到老乡那儿买了一根碗口粗的毛竹,自己动手,连夜做起了扁担。月光下,他破开竹子,熟练地削、刮、锯,一会儿就把一面黄一面白的半片竹子,做成了一根扁担。为防止战士们再藏他的扁担,就在上面刻了“朱德记”3个大字。

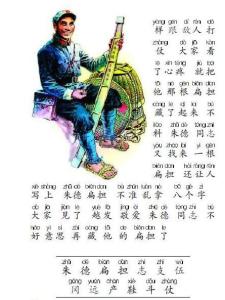

第二天,三星未落,挑粮的队伍又出发了,朱德仍然走在战士们中间,大家看见他又有了一根新扁担,感到十分惊奇,崇敬之外更增添了几分干劲。从此,朱德的扁担的故事传开了。井冈山军民为了永远纪念朱德这种身先士卒、艰苦奋斗的精神,专门编了一首歌赞颂他:“朱德挑谷上坳,粮食绝对可靠,大家齐心协力,粉碎敌人‘围剿’”。

作者简介

朱良才上将(1900-1989),湖南汝城人,一生南征北战,毕生从事思想政治工作。早年保卫过黄洋界,围剿过张辉瓒,曾断臂沙场;晚年作为开国上将,第一个要求退出领导岗位,还撰写过《一根灯芯》、《朱德的扁担》等传世佳作,可谓能文能武,被毛泽东誉为“军之良才”。[1]

文物来历

朱德的扁担朱德挑粮上坳,粮食绝对可靠;

朱德的扁担朱德挑粮上坳,粮食绝对可靠;

军民齐心协力,粉碎敌人“围剿”(我要纠正的就是这个字“围”字,不是围剿。在井冈山两年零四个月的斗争史中没有“围剿”,只有蒋介石发动湘赣两省的兵力对井冈山进行了三次“会剿”)。

这首脍炙人口的歌谣,令人情不自禁想起那流传已久的朱德扁担的故事。

1928年4月底,朱德、陈毅率领一部分南昌起义和湘南暴动的队伍,来到井冈山,和毛泽东领导的秋收起义部队胜利会师后,国民党把井冈山革命根据地视为眼中钉、肉中刺,千方百计想拔掉它。他们在军事上的一、二次“会剿”失败后,又实行经济封锁,妄图把红军饿死、冻死、困死。为了准备第三次反“会剿”,粉碎敌人的经济封锁,地方党组织积极动员群众为山上送粮。挑粮上山也成了红军的一项经常性工作。在那段艰苦的日子里,朱德经常亲自带领战士们下山挑粮。

朱德的扁担就是那时候朱德挑粮使用过的。“朱德的扁担”,见证了朱德与战士们同甘共苦的情怀,这是抗战胜利的保证之一。[2]

廉政文物

由中国国家博物馆和上海博物馆承办的2010年中共首次廉政文化文物展览,在全国范围内征借了370多件文物,其中就有这根“朱德的扁担” 。包括48件一级、珍贵文物,涉及古籍、书法、绘画、青铜器、瓷器、竹简、碑拓、生产工具、生活用品、书信手稿、珍贵照片、文献资料等不同类别。在展览的布置上,以时间为线索,将展览分为历史镜鉴和廉政风范上、下篇。上篇反映了历史先贤的精神境界和道德情操,下篇鲜明展示了中国共产党在领导中国革命、建设和改革的伟大历程中不断探索反腐倡廉建设的规律,不断丰富中国特色反腐倡廉道路的理论和实践内涵及清正廉洁、艰苦奋斗的优良作风。

朱德扁担

1950年代小学语文课本有一篇《朱德的扁担》,其中有一句“不料,朱德同志又连夜赶做了一根扁担,并写上了“朱德记”三个字。”到了1990年代,小学课文变成:“朱军长找来了毛竹,亲自动手削了一根新扁担,还在扁担上写了八个醒目的大字“朱德扁担,不准乱拿”。”

《朱德的扁担》的作者,是开国上将朱良才。 朱德的扁担1956年7月,为迎接中国人民解放军建军30周年,中央军委向全军老同志征文,编辑革命回忆录“星火燎原”丛书。作为井冈山时期的老同志,朱良才写了《这座山,它革命》、《朱德的扁担》、《练兵与御寒》、《一根灯芯》四篇文章。

朱德的扁担1956年7月,为迎接中国人民解放军建军30周年,中央军委向全军老同志征文,编辑革命回忆录“星火燎原”丛书。作为井冈山时期的老同志,朱良才写了《这座山,它革命》、《朱德的扁担》、《练兵与御寒》、《一根灯芯》四篇文章。

到了1980年代,另一位当事人范树德指出朱良才的文章有记忆错误。1928年朱、毛会师后,范树德任红四军军需处处长,成为红军最早的后勤负责人。他看到《朱德的扁担》后,作为亲身经历者和见证人,他在《文史通讯》1982年第三、四期撰文,提出朱良才的回忆中有三处与史实不符:一、朱德扁担上的文字,不是“朱德的扁担”、“朱德记”这几个字,而是扁担的一端写的是“朱德扁担”,另一端写的是“不准乱拿”,共八个字。二、朱德挑粮的路线,朱良才说是从井冈山上到茅坪,实际上是从柏露村到桃寮村。三、挑粮重量,朱良才说是挑了“满满的一担米”(当时一担通常为100斤),实际上是40斤左右。

当年在井冈山,毛泽东住在茅坪(就是八角楼所在地),朱德的军部住在桃寮村。茅 朱德的扁担坪在井冈山半山腰上,山下的粮食是运不到那里的,只能在宁冈砻市以下的地方。从砻市往下走,就是柏露村。这里是永新通往井冈山上的必经之地。朱德挑粮是从柏露到桃寮村,往返60华里,都是弯曲不平的盘山小路,因此,红军战士都是挑个三四十斤左右。朱德军长年岁大了,可他“挑粮时,担子一头是行军时背米的三个白布米袋,另一头是一个用粗厚布缝的北方人叫做‘捎码子’的米袋,两头共计装40斤,再加上他经常佩带的一支德造三号驳壳枪和一条装有约百发子弹的皮子弹袋,总共约四十六七斤”。这已经是体能的极限了。

朱德的扁担坪在井冈山半山腰上,山下的粮食是运不到那里的,只能在宁冈砻市以下的地方。从砻市往下走,就是柏露村。这里是永新通往井冈山上的必经之地。朱德挑粮是从柏露到桃寮村,往返60华里,都是弯曲不平的盘山小路,因此,红军战士都是挑个三四十斤左右。朱德军长年岁大了,可他“挑粮时,担子一头是行军时背米的三个白布米袋,另一头是一个用粗厚布缝的北方人叫做‘捎码子’的米袋,两头共计装40斤,再加上他经常佩带的一支德造三号驳壳枪和一条装有约百发子弹的皮子弹袋,总共约四十六七斤”。这已经是体能的极限了。

至于那根扁担,就是朱德让范树德给他做的。范回忆说:“我当即带名勤务兵到桃寮村张家祠附近找到一个姓张的老板娘(当时红军对当地中年以上妇女的称呼),用一个板向她买了一根毛竹。削成两根扁担,一根送给朱德同志,另一根我留着自用。在朱德同志的那一根上,我用毛笔在一端写上‘朱德扁担’,另一端写上‘不准乱拿’八个字。朱德笑着说:‘好啊,明天就用上了。’”

范树德的回忆被认定后,井冈山革命历史博物馆为了复制这个文物,派专人带着一根井冈山毛 朱德的扁担竹扁担,前往广西桂林,请范树德在扁担上重新题写这八个字。范在扁担上书写后,来人高高兴兴地返回井冈山。一位细心人突然发现“朱德扁担,不准乱拿”的“乱”字,当年必定是繁体字,而范树德却写成了简体字,明眼人一看便知是件不真实的复制品。为了还历史原貌,又派人带着扁担赴桂林让其重写。然而范树德已经去世,现在井冈山博物馆展出的朱德的扁担,就是范树德书写的带有简化“乱”字的八个字。历史给人们留下了这点遗憾,同时也留下了朱德扁担故事背后的故事。

朱德的扁担竹扁担,前往广西桂林,请范树德在扁担上重新题写这八个字。范在扁担上书写后,来人高高兴兴地返回井冈山。一位细心人突然发现“朱德扁担,不准乱拿”的“乱”字,当年必定是繁体字,而范树德却写成了简体字,明眼人一看便知是件不真实的复制品。为了还历史原貌,又派人带着扁担赴桂林让其重写。然而范树德已经去世,现在井冈山博物馆展出的朱德的扁担,就是范树德书写的带有简化“乱”字的八个字。历史给人们留下了这点遗憾,同时也留下了朱德扁担故事背后的故事。

2001年6月4日,《解放军报》发表了朱良才口述的《常想起藏朱德扁担的日子》的文章,更正了他过去回忆中的错误:“小学课本有《朱德的扁担》一文。文中说,战友们怕朱德下山挑粮累坏了身体,就把他的扁担藏了起来,这个藏朱德扁担的人就是我。那时,朱总司令常常晚上和毛主席研究敌情,白天和战士们下山挑粮。我是他的通信员,担心他累坏身体,就和其他战友劝阻他,但谁也劝不住。后来,我出了个‘鬼点子’,干脆把朱总司令用的扁担藏了起来。可他仍不罢休,找到军需处长范树德,让他花一个铜板买了一根毛竹,为自己做了一根扁担,还特地写上了‘朱德扁担,不准乱拿’八个字,又高高兴兴地下山挑粮去了。”

文物故事

从宁冈茅坪到井冈山上的茨坪有60多里山路,峰险路陡、坎坎坷坷、曲曲弯弯、十分难走。井冈山军民没有被困难吓倒,运粮队伍不辞艰难往返这条洒满血汗的山路,谱写了官兵一致患难与共的动人乐章!1928年冬日的一天,天刚麻麻亮,朱德军长又带领部分红军战士和赤卫队员到宁冈龙市挑粮。这天,朱军长像往日一样精神饱满,穿着一身灰布军装,背着斗笠,扎着腰带,打着绑腿,穿着草鞋下山去。来到龙市,战士们有的用箩筐担,有的用口袋背;没有工具的战士索性脱下长裤,把裤口扎紧,把粮食装满两条裤腿,往肩上一搭一样方便。这样,大家挑的挑、背的背,翻山越岭,穿行在井冈山的蜿蜒山径上。 朱德的扁担那年,朱德军长已经40多岁了。他头戴斗笠,挑着满满一担粮和年轻的战士们一道走着。大家想:朱军长晚上忙着思考作战大计,白天还要挑粮,这可会累坏他。他们商量一起到朱德军长面前提“抗议”,劝他少挑些。朱军长似乎看穿了大家的心思说:“同志们,今天我们来比比赛,看谁最先赶到黄洋界上的大槲树那儿!”一听说比赛,战士们劲头来了:“好啊!谁先到大槲树谁是英雄!”一个战士灵机一动说:“朱军长,比赛可以,但有个条件。”朱军长问:“什么条件?”战士说:“你年纪大,不能挑那么多,分给我们一点。”朱军长一听,爽朗地笑起来了:“那可不行!”说着,挑起担子就走了,留下了一阵笑声。

朱德的扁担那年,朱德军长已经40多岁了。他头戴斗笠,挑着满满一担粮和年轻的战士们一道走着。大家想:朱军长晚上忙着思考作战大计,白天还要挑粮,这可会累坏他。他们商量一起到朱德军长面前提“抗议”,劝他少挑些。朱军长似乎看穿了大家的心思说:“同志们,今天我们来比比赛,看谁最先赶到黄洋界上的大槲树那儿!”一听说比赛,战士们劲头来了:“好啊!谁先到大槲树谁是英雄!”一个战士灵机一动说:“朱军长,比赛可以,但有个条件。”朱军长问:“什么条件?”战士说:“你年纪大,不能挑那么多,分给我们一点。”朱军长一听,爽朗地笑起来了:“那可不行!”说着,挑起担子就走了,留下了一阵笑声。

中午时分,队伍赶到黄洋界大槲树下休息。黄洋界海拔1300多米,地势险要雄伟,一边是高山峻岭,一边是万丈悬崖。这里云海翻涌时如一望无际的汪洋大海,故黄洋界又称“汪洋界”。休息时战士们议论开来了,七嘴八舌地说,劝也劝不住,讲也讲不过,怎么办?最后大家叫一个机灵的小战士把朱军长的扁担“偷”来藏起来了。战士们认为这样朱军长可以休息了。那知道朱军长砍来一根大毛竹,用柴刀做了一根又大又扎实的扁担,叫军需处长范树德在扁担上写上“朱德记”三个大字,从此,他的扁担再也没人“偷”了。战士们看到朱军长大步流星走在山路上,满脸是汗,军装湿透了,扁担压得弯弯,感动不已。这时,山道上响起一阵阵歌声:

同志哥,扁担闪闪亮,朱军长带头挑粮上井冈;井冈兵强马又壮,粮食充足装满仓;消灭白狗子,分田又分粮;保卫根据地,人民得安康。

求购

求购