- 马雅可夫斯基

马雅可夫斯基

人物生平

早年经历

马雅可夫斯基(3)马雅可夫斯基生于格鲁吉亚库塔伊西省的巴格达蒂村,父亲是个林务官。

马雅可夫斯基(3)马雅可夫斯基生于格鲁吉亚库塔伊西省的巴格达蒂村,父亲是个林务官。

1906年父亲去世后,全家移居莫斯科。

1908年参加俄国社会民主工党,成为党的宣传员。他积极从事地下活动,曾3次被捕,在狱中阅读了大量的文学作品,其中包括莎士比亚、拜伦和托尔斯泰的作品,同时尝试写诗。[2]

1911年进入绘画雕刻建筑学校学习,结识了一大批未来派的诗人、画家。

步入文坛

1912年底,他和大卫·布尔柳克等人共同发表《未来主义宣言》,出版了俄国未来派的第一本诗集《给社会趣味一记耳光》。收在诗集里的马雅可夫斯基两首短诗《夜》、《早晨》以及后来陆续发表的一些诗作如《码头》(1912年)、《城市大地狱》(1913年)等,都有着鲜明的未来主义烙印。第一部剧作《弗拉基米尔·马雅可夫斯基》(1913年)的主人公就是自己,同年由他本人在彼得堡上演时主演,显示了一定的表演才能。

1914年第一次世界大战爆发后,马雅可夫斯基在革命形势和布尔什维克党的影响下,写作了不少揭露、批判资本主义制度和帝国主义战争的作品。在第一部“纲领性的作品”——长诗《穿裤子的云》(1915年)里,诗人向资产阶级喊出“打倒你们的爱情,打倒你们的艺术,打倒你们的制度,打倒你们的宗教”的响亮口号,反映了马雅可夫斯基对资本主义的全面否定和不妥协的抗争精神。[4]

在长诗《战争与世界》(1916年)里,诗人控诉了帝国主义战争给人民群众带来的痛苦和灾难,发出了反对战争的悲愤呼声。

马雅可夫斯基1917年,马雅可夫斯基从艺术之宫走上战斗的街垒,同革命人民一道参加埋葬旧世界的斗争。他那脍炙人口的诗句:“你吃吃凤梨,嚼嚼松鸡,你的末日到了,资产阶级!”以轻蔑的口吻宣判资产阶级反动政权的死刑,这首短诗成了革命水兵攻打冬宫时的战歌。十月革命后,马雅可夫斯基明确宣布站在苏维埃政权的一边,为新政权工作,他到广场去,到工厂去,在群众集会上发表演说,朗诵诗歌,进行革命宣传鼓动工作。面对资产阶级庸夫俗子对无产阶级革命的诅咒,马雅可夫斯基愤然挥笔,写下了震撼人心的《革命颂》(1918年)。

马雅可夫斯基1917年,马雅可夫斯基从艺术之宫走上战斗的街垒,同革命人民一道参加埋葬旧世界的斗争。他那脍炙人口的诗句:“你吃吃凤梨,嚼嚼松鸡,你的末日到了,资产阶级!”以轻蔑的口吻宣判资产阶级反动政权的死刑,这首短诗成了革命水兵攻打冬宫时的战歌。十月革命后,马雅可夫斯基明确宣布站在苏维埃政权的一边,为新政权工作,他到广场去,到工厂去,在群众集会上发表演说,朗诵诗歌,进行革命宣传鼓动工作。面对资产阶级庸夫俗子对无产阶级革命的诅咒,马雅可夫斯基愤然挥笔,写下了震撼人心的《革命颂》(1918年)。

1919年至1922年间,马雅可夫斯基参加俄罗斯电讯社(简称“罗斯塔”)工作,和一些诗人、画家合作出版了一种配有短诗的宣传招贴画“罗斯塔之窗”,用人民群众喜闻乐见的形式,及时反映社会生活和革命斗争中的重大问题。

在十月革命以后的几年时间里,马雅可夫斯基的诗歌创作数量众多,题材广泛,形式多样,是诗人的艺术才华蓬勃发展的时期。革命后的1918年写了《宗教滑稽剧》,是苏联第一部具有较高思想艺术水平的戏剧作品。诗剧通过《圣经》中洪水淹没大地的神话传说,反映十月革命的内容。长诗《一亿五千万》(1920年)用夸张和抽象的手法,表现新旧世界的斗争,歌颂一亿五千万苏联人民的伟大胜利。著名短诗《开会迷》(1922年)以辛辣尖锐的语言,讽刺嘲笑苏维埃政府中那些整天浸泡在会议里的官僚主义者。之后有长诗《列宁》、《好!》(1924年),讽刺喜剧《臭虫》(1928年)、《澡堂》(1929年)等。他是戏剧革新家。主张舞台应有强烈的剧场性和假定性,反对自然主义地描摹生活。又说"舞台不是普通的镜子,而是放大镜"。他的戏剧理论对后来的苏联戏剧产生了持久的影响。

马雅可夫斯基从1919年起,马雅可夫斯基同未来主义的右翼分道扬镳,组织“共产主义者——未来主义者”协会,简称“康夫”。1923年,他创办《列夫》(即《左翼艺术阵线》)杂志,担任主编。在这个时期创作的一系列关于文艺问题的诗篇中,如《给艺术大军的命令》(1918年)、《给艺术大军的第二号命令》(1921年)、《魏尔伦和塞尚》(1925年)等,马雅可夫斯基对未来主义者们、想象主义者们、阿克梅主义者们提出批评,大声疾呼文学艺术要为无产阶级革命事业服务,为现实斗争服务,为未来的共产主义服务。从创作实践来看,马雅可夫斯基这个时期的某些诗歌虽然或多或少的残留着未来主义的痕迹,但其主流是革命化和大众化。

马雅可夫斯基从1919年起,马雅可夫斯基同未来主义的右翼分道扬镳,组织“共产主义者——未来主义者”协会,简称“康夫”。1923年,他创办《列夫》(即《左翼艺术阵线》)杂志,担任主编。在这个时期创作的一系列关于文艺问题的诗篇中,如《给艺术大军的命令》(1918年)、《给艺术大军的第二号命令》(1921年)、《魏尔伦和塞尚》(1925年)等,马雅可夫斯基对未来主义者们、想象主义者们、阿克梅主义者们提出批评,大声疾呼文学艺术要为无产阶级革命事业服务,为现实斗争服务,为未来的共产主义服务。从创作实践来看,马雅可夫斯基这个时期的某些诗歌虽然或多或少的残留着未来主义的痕迹,但其主流是革命化和大众化。

1925年发表的著名长诗《列宁》,标志着诗人的创作进入了成熟时期。长诗以强烈的感情,描写列宁战斗的一生。歌颂列宁高尚的人格、不朽的事业和光辉的思想,塑造了无产阶级革命领袖的艺术形象。长诗包括序诗和三章正诗。序诗阐明长诗的创作动机和指导思想,三章正诗分别从“列宁与时代”、“列宁与革命”、“列宁于人民”三个方面去描写列宁,阐明“他做过什么事?他是什么样的人?他来自什么地方?”主题鲜明,结构严谨。

1927年,马雅可夫斯基为了纪念十月革命十周年,创作了气势磅礴的著名长诗《好》。以史诗的形式,描写苏联人民在布尔什维克党的领导下,进行社会主义革命和社会主义建设的光辉战斗历程,展望社会主义苏维埃祖国的美好前景。全诗共19章,第一章可称为序,说明史诗的创作原则;第2章至第8章,描写苏维埃祖国在烽火中诞生;第9章至第16章,描写共和国的巩固和成长;最后三章歌颂社会主义建设成就,展望共产主义未来。

人物逝世

从一个未来派诗人转变为无产阶级歌手,一方面招来了未来派的攻击,另一方面也受到“拉普”(俄罗斯无产阶级作家协会)的排斥。这是他在精神上受到很大打击,再加上爱情的失意,内心十分痛苦。1930年4月14日,马雅可夫斯基悲愤的自杀了[5],终年只有37岁。

主要作品

诗歌作品

| 类型 | 作品名称 |

|---|---|

| 长诗 | 《穿裤子的云》 |

| 长诗 | 《列宁》[6] |

| 长诗 | 《好!》 |

《穿裤子的云》《穿裤子的云》[4]

《穿裤子的云》《穿裤子的云》[4]

本书收录马雅可夫斯基诗歌70余首。作为20世纪世界诗坛*著名的诗人之一,他恰逢其时,对现代主义文艺和社会主义革命,都*时刻投身其中。以叛逆的姿态、“在场”的资格和高扬的激情,在20世纪来到人间之际录下了时代公共的和个人私密的心跳和脉搏。在创作中,以马雅可夫斯基为代表的未来主义诗人们打破传统词法句法,特别强调词语的音响,主张诗人有任意支配语言、任意造词和派生词的自由,以求把词语从僵化的传统语言和象征主义的神秘意义中解放出来。他在创作中爱新造词汇和派生词,拒用常规的诗语组合,代以出人意表的全新组合。因此,他独创了别具一格的“楼梯诗”:把每个长行切分为数量不等的几个“梯级”,固然其中仍潜在“扬抑”“抑扬”等音步节奏,但源自谣曲和民歌的“重音诗律”因素更占优势。他的诗歌语言体现开创气概、粗犷力度和敏感的内心抒情,具有鲜明个性风格。

《列宁》

这首诗描写列宁战斗的一生,同时又表明“列宁是一个最人性的人”,内涵丰富,成功塑造出了无产阶级革命领袖的伟大形象。《列宁》被认为是苏联社会主义现实主义诗歌的奠基之作。

《好》

作品赞颂十月革命,把十月革命看作具有宗教创世意义的运动,充满了对革命的浪漫想象和丰富的情感。这首诗被认为是马雅可夫斯基诗歌创作的集大成之作。

喜剧作品

| 类型 | 作品名称 |

|---|---|

| 长诗 | 《穿裤子的云》 |

| 长诗 | 《列宁》[6] |

| 长诗 | 《好!》 |

编剧作品

| 类型 | 作品名称 |

|---|---|

| 讽刺喜剧 | 《臭虫》[7] |

| 讽刺喜剧 | 《澡堂》 |

创作特点

| 类型 | 作品名称 |

|---|---|

| 讽刺喜剧 | 《臭虫》[7] |

| 讽刺喜剧 | 《澡堂》 |

个人生活

革命后写了剧本《宗教滑稽剧》,是苏联第一部具有高度思想艺术水平的戏剧作品。[8]

该剧第一稿于1918年十月革命一周年时演出,经过大幅度修改的第二稿于1921年上演,至今正好100年。近年来,俄罗斯学术界对苏联历史上有没有政治戏剧,哪些剧目属于政治戏剧,曾经有过不同意见的争论。

人物纪念

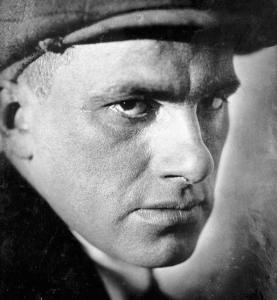

马雅可夫斯基马雅可夫斯基的作品在艺术上抛弃了传统的现实主义手法,追求标新立异,强调诗歌意境的音响、色彩和运动的效果,其思想倾向则是资产阶级的虚无主义和无政府主义。

马雅可夫斯基马雅可夫斯基的作品在艺术上抛弃了传统的现实主义手法,追求标新立异,强调诗歌意境的音响、色彩和运动的效果,其思想倾向则是资产阶级的虚无主义和无政府主义。

他是戏剧革新家。主张舞台应有强烈的剧场怀和假定性,反对自然主我地描摹生活。他的戏剧理论对后来的苏联戏剧产生了持久的影响,并在世界现代戏剧史上占有重要地位。早年参加未来派诗歌运动,同时他早就参加了布尔什维克党的活动。中国曾出版过马雅可夫斯基五卷集,主要作品均有中译。[1]

人物评价

1923年,巴黎,合影的最左边是莉莉娅,最右边是马雅可夫斯基马雅可夫斯基的爱情生活,是他时常被关注到的一个“槽点”。在他短暂的一生中,曾经有过不少次心动的邂逅,其中最刻骨铭心的,应该是和莉莉娅·布里克的一段特殊关系:马雅可夫斯基、莉莉娅以及她的丈夫,曾经有过几年的同居生活,而促成这一切的,与其说是情欲,不如说是三个人对文艺生活的共同的爱。

1923年,巴黎,合影的最左边是莉莉娅,最右边是马雅可夫斯基马雅可夫斯基的爱情生活,是他时常被关注到的一个“槽点”。在他短暂的一生中,曾经有过不少次心动的邂逅,其中最刻骨铭心的,应该是和莉莉娅·布里克的一段特殊关系:马雅可夫斯基、莉莉娅以及她的丈夫,曾经有过几年的同居生活,而促成这一切的,与其说是情欲,不如说是三个人对文艺生活的共同的爱。

同是诗人的帕斯捷尔纳克曾盛赞马雅可夫斯基是一位天才型的诗人,几乎所有天才的诗人都爱走极端。马雅可夫斯基也不例外,无论是在他的诗中,还是在他的个人情感生活中都充斥着各种极端的尖锐性,而且保留了许多纠缠不清和互相矛盾。马雅可夫斯基不仅是一位天才,而且还算得上是一位难得的“集美貌才华于一身”的天才,本来有大把的机会被女性环绕,可他至死也没有结婚,且多年来一直与一对夫妻过着两夫一妻的同居生活。[9]

马雅可夫斯基的初恋是一位来自资产阶级家庭的小姐玛利亚,因为马雅可夫斯基没钱,玛利亚最终嫁给了一个有钱的资产阶级。穷小子对富家女的觊觎,在美国可能触发盖茨比的出现,靠拼命赚钱去超越阶级,在苏联可以像马雅可夫斯基这样愤怒出革命诗人,他曾用诗歌向资产阶级发出四个呐喊:“打倒你们的爱情,打倒你们的艺术,打倒你们的制度,打倒你们的宗教”。可最后他还是与盖茨比殊途同归,无论是“赚钱”还是“打倒”,阶级都没那么容易超越。

结识艾丽莎•特廖奥莱是马雅可夫斯基人生的一个转折点,尽管艾丽莎本人在马雅可夫斯基的感情生活中所占比例不大,可她的两次关键性“出手”都决定了马雅可夫斯基人生的走向。马雅可夫斯基通过艾丽莎认识了她的姐姐莉莉娅·布里克,一来二去无就爱上了女朋友的姐姐,可这个姐姐已经结婚了,嫁的还是马雅可夫斯基的朋友加文学战友,“俄国形式主义”文艺理论家之一奥西普·布里克。就在人们坐等“一担挑儿”秒变情敌的冲突大戏上演时,三个人和和气气地住到了一起,不但一起生活还一起出去旅游。在那个推翻一切旧制度的革命年代,一夫两妻会被当做封建余孽抨击消灭,而挑战两夫一妻就可以被当作一种文艺的革命形式为前卫人士尝试接受。[9]

人物争议

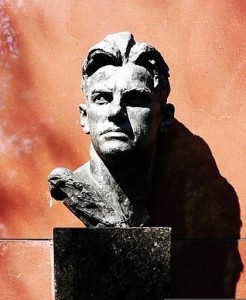

马雅可夫斯基此雕像是苏联著名的雕塑家亚历山大·巴甫洛维奇·基巴尔尼柯夫(1912年~?)的作品,青铜制品,像高62厘米(不连座),台座用富拉玄武岩制成,座高22厘米,1956年由苏联美术家联盟转赠莫斯科特列恰柯夫美术馆。

马雅可夫斯基此雕像是苏联著名的雕塑家亚历山大·巴甫洛维奇·基巴尔尼柯夫(1912年~?)的作品,青铜制品,像高62厘米(不连座),台座用富拉玄武岩制成,座高22厘米,1956年由苏联美术家联盟转赠莫斯科特列恰柯夫美术馆。

基巴尔尼柯夫在塑造此像时,技术更老练,观察更细致,能以适当的手段取得内容和形式的一致。这尊雕像在构图上尤其具有独创性,它突出表现了马雅可夫斯基的头部和两肩,让肖像的脸部神情更集中:冷眉横对的冲动是这尊雕像的主题内涵。这位革命诗人的气质与性格非常鲜明,因而雕像也更富感染力。[10]

词条图册

马雅可夫斯基"马雅可夫斯基过去是现在仍然是我们苏维埃时代最优秀的、最有才华的诗人。"-斯大林评[10]

马雅可夫斯基"马雅可夫斯基过去是现在仍然是我们苏维埃时代最优秀的、最有才华的诗人。"-斯大林评[10]

他是戏剧革新家。主张舞台应有强烈的剧场性和假定性,反对自然主观地描摹生活。他的戏剧理论对后来的苏联戏剧产生了持久的影响,并在世界现代戏剧史上占有重要地位。在过去的苏联戏剧批评界,人们对马雅可夫斯基的戏剧褒贬不一,毁誉参半,曾经在很长时期内没有给予公正的评价。“马雅可夫斯基是个真正的剧作家,他一度没有得到承认是因为他超前了好几年。”——著名导演梅耶荷德评[7]

-

欧拉新款R1将于成都车展上市 全新宝马2系Coupe最新谍照

2025-09-28 02:08:14 查看详情 -

马自达3经典款钜惠13000元 车展钜惠

2025-09-28 02:08:14 查看详情 -

有望在5月底上市 全新宝马X5

2025-09-28 02:08:14 查看详情 -

广汽本田全新皓影正式上市 宝马1系M运动曜熠版上市

2025-09-28 02:08:14 查看详情 -

雪佛兰开拓者正式上市 全新宝马7系/i7正式上市

2025-09-28 02:08:14 查看详情 -

珠海英菲尼迪Q50L优惠达5.4万 成都新宝马3系优惠5万元

2025-09-28 02:08:14 查看详情 -

成都新宝马3系优惠5万元 再送装潢礼包

2025-09-28 02:08:14 查看详情 -

运良版牧马人战马上市 4月15日正式上市

2025-09-28 02:08:14 查看详情 -

德阳马自达6最高优惠3.7万元 最低多少钱

2025-09-28 02:08:14 查看详情 -

上海购金刚最高优惠1.3万 成都海马普力马现金优惠4千元

2025-09-28 02:08:14 查看详情

求购

求购