- 北京艺术博物馆

北京艺术博物馆

基本介绍

北京艺术博物馆创建于1985年,现收藏各 类古代艺术品近五万件,时代上起原始社会,下迄明清,尤以明清时期蔚为大观。藏品门类广泛 主要包括历代书法和绘画、碑帖及名人书札、宫廷织绣、官窑瓷器、古代家具、历代钱币及玺印等。其它如青铜器、玉石器、竹木牙角器、佛造像、鼻 烟壶等,不胜枚举。

北京艺术博物馆创建于1985年,现收藏各 类古代艺术品近五万件,时代上起原始社会,下迄明清,尤以明清时期蔚为大观。藏品门类广泛 主要包括历代书法和绘画、碑帖及名人书札、宫廷织绣、官窑瓷器、古代家具、历代钱币及玺印等。其它如青铜器、玉石器、竹木牙角器、佛造像、鼻 烟壶等,不胜枚举。

除中国古代艺术品外,馆内还保存了部分外国艺术品,更收藏了齐白石、张大千、徐悲鸿等现代大师的传世之作。 艺术博物馆现有七项固定展览,分别是万寿寺历史沿革展、篆刻艺术展、佛教艺术展、明清工艺品展、北京文物精华展、绘画艺术展、明清家具展。

北京艺术博物馆多角度、多侧面地展现了中国古代艺术的精华,被海内外人士誉为“中华艺术的一颗明珠”。

单位地址: 北京市海淀区苏州街万寿寺

邮政编码: 100080

联系电话: 010-68413380、68413379

乘车路线: 乘323、374、817、811路万寿寺站下车

开放时间: 9:00—16:00周一休息

门票价格: 10元、学生5元

所属城区: 海淀区

相关新闻

我国早期青花瓷研究有重大发现

我国早期青花瓷研究有重大发现

由北京艺术博物馆馆长带队的赴土耳其陶瓷考察团近日满载而归。此次考察对我国早期青花瓷的产生、发展、原料、纹饰、造型、用途及在国外的地位等都有重大发现。起始于元代的青花瓷是我国陶瓷史上的一个重要品种。由于其在当时多用于出口,所以目前国内保存不多,精美器品更是少见。据介绍,青花瓷美丽的蓝白色调是伊斯兰教民族最崇尚的色彩,在12至14世纪的中西亚地区,中国青花瓷器被历代伊斯兰统治者、各大小苏丹王奉为最珍贵的器物使用和收藏,因而这里成为青花瓷器主要的进口国。这些具有数百年历史、造型硕大、纹饰丰富的元、明两代青花瓷器,仅在土耳其就藏有数百件。然而,对这批稀世珍宝最有发言权的中国专家学者,却始终无缘与之见面。

这次由国内著名陶瓷史专家组成的考察团,对土耳其托普卡比博物馆及其文献、墓葬、民俗和古代仿制中国青花瓷遗址进行了全面细致的考察研究,取得了宝贵的第一手资料,看到了许多想像不到的青花瓷极品,从中看出汉文化、土耳其文化和藏文化的融合和各种文化的相互影响和吸收,尤其是中国瓷器对世界陶瓷生产的影响。

历史文化

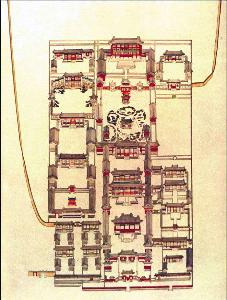

万寿寺是一处清幽、肃穆的皇家庙宇,历经明清几代皇朝的大规模兴建,最终形成了集寺庙、行宫、园林于一体的皇家佛教胜地,曾是清代皇家祝寿庆典的重要场所。1985年,北京艺术博物馆建立于此,正式对外开放。万寿寺位于京城西直门西北七华里处的苏州街北,即明清时的长河广源闸西侧。历经万历、康熙、乾隆、光绪历朝的数次大规模翻建,形成了集寺庙,行宫,园林为一体的建筑格局,有“京西小故宫”之誉。

万寿寺是一处清幽、肃穆的皇家庙宇,历经明清几代皇朝的大规模兴建,最终形成了集寺庙、行宫、园林于一体的皇家佛教胜地,曾是清代皇家祝寿庆典的重要场所。1985年,北京艺术博物馆建立于此,正式对外开放。万寿寺位于京城西直门西北七华里处的苏州街北,即明清时的长河广源闸西侧。历经万历、康熙、乾隆、光绪历朝的数次大规模翻建,形成了集寺庙,行宫,园林为一体的建筑格局,有“京西小故宫”之誉。

万寿寺深庭广厦,琼楼玉宇,雕梁画栋,极其宏丽。其间曲栏回廊,御书碑亭,青石假山,古道地宫,苍松翠柏错落有致,占地三万余平方米。寺内分东、中、西三路。中路为主体建筑,山门以内共七进院落,向北依次为天王殿、大雄宝殿(即大延寿殿)、万寿阁、大禅堂、御碑亭、无量寿佛殿、万寿楼等,各殿两侧有配殿配房。东路为方丈院和圃园,即僧人生活区。西路在乾隆年间改为行宫院。

寺庙前,长河奔流,旧时设有码头。每当春末夏初,帝王太后从紫禁城走水路到颐和园避暑,均在此驻跸下船稍事休息。

万寿寺山门上方,有清顺治二年御赐的石匾,上书“敕建护国万寿寺”。山门两侧的卡子墙、撇山影壁的砖雕,构图精细,为不可多得之艺术精品。两侧齐胸高的宇墙虎皮底座,朱墙白顶,色彩分明。

进得山门,便是天王殿。殿前左钟楼,右鼓楼。素有“钟王”之称的永乐大钟曾悬挂于此。乾隆八年,移至觉生寺(即大钟寺)。过天王殿是大雄宝殿,内有三世佛、十八罗汉、倒座观音泥塑像。两侧金柱上,有乾隆帝所书楹联:“戒慧光中烟云皆般若;清凉界外花石尽真如。”清大太监李莲英为了恭维慈禧,特意命人制作了一个面似慈禧的观音像,慈禧的“老佛爷”之名由此而得。现在,此座观音像还摆放在三世佛像的后边。

正殿之后的万寿阁是近年重修的,原阁于民国年间毁于火灾。阁后的大禅堂,为主持讲经说法之地。堂后假山叠石,松柏苍劲,皆为数百年之物。大禅堂后为最后一进院落,内有一片假山,象征普陀、峨眉、清凉佛教三山,山上有三大士殿,正殿为观音,左为文殊,右为普贤。山后有两株古银杏树分立两旁,饱经沧桑的虬干枝叶高耸入云。其后还有乾隆御碑亭、无量寿佛殿、光绪御碑亭、千佛阁等。无量佛殿两侧原有洋式门两座,建于清乾隆年间,与圆明园之西洋楼同龄,皆为中西结合之产物。隔门与西路的爬山游廊和亭阁相连,亦与东路长满树木的土山相通。

西路是行宫部分,为清乾隆年间修建,靠前部分有四小院落,被中间夹道一分为二。左为寿膳房,右为寿茶房,其后是皇帝、太后驻跸之行殿。行殿之后两侧有爬山游廊,通过小亭到后楼。相传,清末慈禧太后曾于此梳妆,故称“梳妆楼”。再后有大悲殿及配殿,院中有一井亭,是专为皇帝讲经之所。东路是方丈院。前部有大斋堂,大厨房及僧舍,中为斋堂、前宇、南房,斋堂之后为土山,最后是独院。

北京艺术博物馆是一座综合性艺术博物馆,“藏身”于这座著名的古刹内。现收藏各类古代艺术品近五万件,时代上起原始社会,下迄明清,尤以明清时期蔚为大观。藏品门类广泛,主要包括历代书法和绘画、碑帖及名人书札,宫廷织绣、宫室瓷器、古代家具、历代钱币及玺印等。其它如青铜器、玉石器、竹木牙角器、佛造像、鼻烟壶等,不胜枚举。字画有齐白石、张大千、徐悲鸿等代大师的传世之作。艺术馆还收藏了上自宋代下至民国的古籍图书十余万册。

相临景点

北京植物园 北京植物园位于西山卧佛寺附近,1956年经国务院批准建立,规划面积400公顷,以收集、展示和保存我国华北、东北、西北地区的植物资源为主,集科学研究、科学普及和游览功能为一体。 植物园现已建成开放区200余公顷,由植物展览区、名胜古迹游览区和自然保护区组成。植物展览区包括观赏植物区、树木园、盆景园、温室花卉区。观赏植物区由牡丹园、芍药园、月季园、碧桃园、丁香园、木兰园、集秀园(竹园)、海棠栒子园、绚秋苑、宿根花卉园、水生植物园和正在筹建中的梅园等12个专类园组成;树木园由银杏区,松柏区、槭树蔷薇区、椴树杨柳区、木兰小檗区和正在兴建的悬铃木麻栎区、泡桐白蜡区组成;盆景园于1995年建成开放;2000年1月1日对外开放的展览温室栽培展示来自世界各地的数千种热带亚热带植物,是目前亚洲最大的植物展览温室。 园内引种栽培植物56万余株,5000余种(含品种),铺草90万平方米。名胜古迹游览区由卧佛寺、樱桃沟、隆教寺遗址、“一二·九”纪念亭、梁启超墓地、曹雪芹纪念馆等组成。

北京植物园 北京植物园位于西山卧佛寺附近,1956年经国务院批准建立,规划面积400公顷,以收集、展示和保存我国华北、东北、西北地区的植物资源为主,集科学研究、科学普及和游览功能为一体。 植物园现已建成开放区200余公顷,由植物展览区、名胜古迹游览区和自然保护区组成。植物展览区包括观赏植物区、树木园、盆景园、温室花卉区。观赏植物区由牡丹园、芍药园、月季园、碧桃园、丁香园、木兰园、集秀园(竹园)、海棠栒子园、绚秋苑、宿根花卉园、水生植物园和正在筹建中的梅园等12个专类园组成;树木园由银杏区,松柏区、槭树蔷薇区、椴树杨柳区、木兰小檗区和正在兴建的悬铃木麻栎区、泡桐白蜡区组成;盆景园于1995年建成开放;2000年1月1日对外开放的展览温室栽培展示来自世界各地的数千种热带亚热带植物,是目前亚洲最大的植物展览温室。 园内引种栽培植物56万余株,5000余种(含品种),铺草90万平方米。名胜古迹游览区由卧佛寺、樱桃沟、隆教寺遗址、“一二·九”纪念亭、梁启超墓地、曹雪芹纪念馆等组成。

颐和园是清代的皇家花园和行宫,前身清漪园,颐和园是三山五园中最后兴建的一座园林,始建于1750年,1764年建成,面积290公顷(4400亩),水面约占四分之三。乾隆继位以前,在北京西郊一带,已建起了四座大型皇家园林,从海淀到香山这四座园林自成体系,相互间缺乏有机的联系,中间的“瓮山泊”成了一片空旷地带,乾隆决定在瓮山一带动用巨额银两兴建清漪园,以此为中心把两边的四个园子连成一体,形成了从现清华园到香山长达二十公里的皇家园林区。

清漪园1860年被焚毁1866年重建,改名颐和园,1900年,颐和园又遭八国联军严重破坏,1902年再次修复。 颐和园主要由万寿山和昆明湖组成,水面占全园的四分之三。集中了全国园林艺术的精华,构思最巧妙、最有特色的是她的长达728米的长廊,长廊和廊中的绘画本身就有很高的艺术价值,另外她还起到了将园内各个景点有机地联系起来的作用,烘托出园林整体的美。

再一个设计特色是她的西堤和堤上的桥。西堤本是一条不宽的堤岸,没有什么实际作用,可是设计者偏要将平坦的堤岸人为地断开,在堤岸上建起“西堤六桥”,形成优美的“六桥烟柳”,景色丝毫不亚于杭州西湖的苏堤,六座桥中最美的是玉带桥。

昆明湖的南边是建园时有意保留下来的小岛,人们也叫它龙王庙,用十七孔桥将它与湖的东岸连接起来。

由十七孔桥、龙王庙和西堤将昆明湖装点起来,又巧妙地利用了中国园林艺术的借景手法,将远处的西山和玉泉山群峰纳入游人的视线,湖光山色,交相辉映,美不胜收。

颐和园的第三个特色是她的后湖景区,依靠后湖使万寿山形成三面环水的格局,后湖起到了观赏、游览和防火的三个功能,特别是将防火功能巧妙地与园林设计巧妙地相结合,其作用类似于城墙四周的护城河。

佛香阁是全园的建筑中心,踞山面水,颐和园的设计还集中了全国的主要名胜景区。

交通路线

北京艺术博物馆乘车路线: 乘323、374、817、811路万寿寺站下车

-

标致408X官方谍照发布 上海车展探馆:新款标致4008

2025-09-18 08:52:08 查看详情 -

全新标致3008谍照首曝 上海车展探馆:新款标致4008

2025-09-18 08:52:08 查看详情 -

东风标致新408将于今日发布 上海车展探馆:新款标致4008

2025-09-18 08:52:08 查看详情 -

北京车展探馆:雪铁龙19_19概念车亮相 不会跟进电气化

2025-09-18 08:52:08 查看详情 -

北京车展探馆:雪铁龙19_19概念车亮相 Ami

2025-09-18 08:52:08 查看详情 -

广州车展探馆:新款标致5008实车曝光 启用标致全新狮标

2025-09-18 08:52:08 查看详情 -

北京车展探馆:雪铁龙19_19概念车亮相 小车难卖无利可图

2025-09-18 08:52:08 查看详情 -

标致新408预告图 上海车展探馆:新款标致4008

2025-09-18 08:52:08 查看详情 -

新款标致508家族官图发布 上海车展探馆:新款标致4008

2025-09-18 08:52:08 查看详情 -

上海车展探馆:新款标致4008 PHEV上市

2025-09-18 08:52:08 查看详情

求购

求购