- 金伯利岩

金伯利岩

基本概述

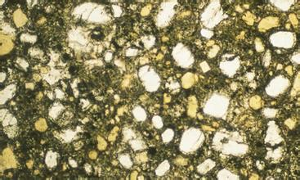

金伯利岩金伯利岩(kimberlite)是一种偏碱性的超基性岩浅成--超浅成岩.金伯利岩是金刚石的母岩。是具斑状结构和(或)角砾状构造的云母橄榄岩。因1887年发现于非洲金伯利(Kimberley)而得名。旧称角砾云母橄榄岩。多呈黑、暗绿、灰等色。

金伯利岩金伯利岩(kimberlite)是一种偏碱性的超基性岩浅成--超浅成岩.金伯利岩是金刚石的母岩。是具斑状结构和(或)角砾状构造的云母橄榄岩。因1887年发现于非洲金伯利(Kimberley)而得名。旧称角砾云母橄榄岩。多呈黑、暗绿、灰等色。

中国山东、辽宁、河北,澳大利亚昆士兰州与北领地地区等均有产出,呈岩脉状和火山喉管相等浅成岩体。

其时代,以白垩纪为主。金伯利岩为包括火山角砾岩(或凝灰岩)到浅成侵入岩的一套岩石。常见类型有凝灰质金伯利岩、角砾状金伯利岩及斑状金伯利岩等。金伯利岩主要分布在地壳构造运动的稳定地区,多呈岩筒、岩床、岩墙产出。

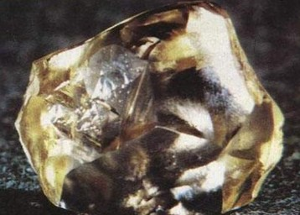

与之有关的矿产主要为金刚石,是金刚石的母岩。但形成金刚石时对金伯利岩形成机制要求严格,必须在从高温高压突然爆破至低温低压开放环境下方能形成金刚石。

矿物组成

金伯利岩金伯利岩矿物成分复杂,一般可分3种类型:

金伯利岩金伯利岩矿物成分复杂,一般可分3种类型:

①原生矿物,如橄榄石、金云母、镁铝榴石、钛铁矿、磷灰石、金红石、金刚石等。

②来自上地幔、地壳深处其他岩石或捕虏体的矿物,如石榴二辉橄榄岩和榴辉岩的橄榄石、斜方辉石、铬尖晶石、磁铁矿等,以及围岩包裹体中的白云石、方解石、榍石、电气石等。

③蚀变次生矿物,如蛇纹石、磁铁矿、黄铁矿、黑云母、绿泥石和碳酸盐矿物等。其中镁铝榴石是重要的特征矿物,也是寻找金刚石的指示矿物。矿物颗粒的边部常次生变化为绿泥石、黑云母、蛇纹石、方解石、阴起石、水云母及铁的氧化物。当完全被铁的氧化物及蛇纹石等矿物交代后,则变成黑色球粒,习惯上称作黑豆。镁铝榴石具有特殊的二光性。即在人工透射光下呈红色 ,日光下呈绿色。

结构构造

金伯利岩常具斑状结构、细粒结构和火山碎屑结构。块状构造和角砾状构造。呈斑状结构的,斑晶主要为橄榄石和金云母,橄榄石呈浑圆状并普遍受到强烈的蛇纹石化和碳酸盐化蚀变;基质呈显微斑状结构,由橄榄石、金云母、铬铁矿、钛铁矿、钙钛矿、磷灰石等组成。

呈角砾状构造的,角砾成分复杂,有来自上地幔的碎块,也有来自浅部围岩的碎块。大量角砾的存在反映了金伯利岩岩浆具有爆发作用的特征。此外,在中国和世界某些金伯利岩岩筒中,普遍含金伯利岩岩球,俗称“凤凰蛋”,从樱桃到鸡蛋大小,是原生金刚石矿床的找矿标志之一。

化学成分

金伯利岩是金刚石的母岩,其化学成分特点是:510,一般2既一38%,具超基性偏碱性特点。矿物成分十分复杂,主要原生矿物为:镁铝榴石、橄榄石、钦铁矿、铬铁矿、金云母及金刚石等。其中镁铝榴石及金刚石属高压矿物。金伯利岩在空间分布上常与深断裂或深裂隙有直接或间接联系。[1]

金伯利岩有以下特点:①属硅酸不饱和岩石,与平均成分相比,SiO2偏低 (35%),K2O>Na2O,Al2O3>(K2O+Na2O)。②MgO/SiO2近于1,当岩石强烈碳酸盐化时,MgO被CaO替代,使(MgO+CaO)含量与SiO2近于相等。③富含H2O及CO2,导致岩石强烈蚀变。④在岩浆后期,K2O参与形成金云母。⑤在微量元素方面,含一般超基性岩所共有的以Cr、Ni、Co为主的相容元素和含Rb、Cs、Ba、Sr、Zr、Nb、Th、REE、P等为主的不相容元素REE主要含在钙钛矿和磷灰石中。金伯利岩以LREE很富集的简单线形REE配分型式和La/Yb比值大部分为80~200为特征,比大多数其他幔源镁铁质、超镁铁质岩浆岩高,这一特征反映了金伯利岩母岩浆的特征。

产状时代

金伯利岩常呈岩筒、岩墙产出。有经济价值的原生金刚石矿床产于岩筒中。岩筒的面积一般不足1万平方米,少数达1平方公里,最大的未超过2 平方公里,常成群出现,著名的南非金伯利岩就是由十多个著名的岩筒组成的岩筒群。金伯利岩岩墙厚度小,一般小于2米,但长度大,最长达65公里,成群出现则构成岩墙群,少数呈环状岩墙。金伯利岩岩床、金伯利岩火山口、火山口湖以及火山沉积是少见的。

金伯利岩形成的地质时代,自延续至,就世界范围看,主要形成于晚期,但在一个相当规模的金伯利岩带或区域往往是多时代的。

成矿关系

金伯利岩不是所有的金伯利岩都含金刚石,含金刚石较富的金伯利岩岩体已知为数不多。尚未解决的一个问题是金刚石是由富 CO2 金伯利岩的金伯利岩岩浆直接晶出的还是混入金伯利岩中的上地幔捕虏晶,还是两种情况都存在。已知上地幔石榴二辉橄榄岩和榴辉岩中赋存有金刚石。虽然尚有不同的看法,但人们对含金刚石的贫与富常有以下经验性或统计的规律:

金伯利岩不是所有的金伯利岩都含金刚石,含金刚石较富的金伯利岩岩体已知为数不多。尚未解决的一个问题是金刚石是由富 CO2 金伯利岩的金伯利岩岩浆直接晶出的还是混入金伯利岩中的上地幔捕虏晶,还是两种情况都存在。已知上地幔石榴二辉橄榄岩和榴辉岩中赋存有金刚石。虽然尚有不同的看法,但人们对含金刚石的贫与富常有以下经验性或统计的规律:

①具火山碎屑结构的金伯利岩,若富含镁铝榴石二辉橄榄岩、方辉橄榄岩和纯橄岩等上地幔包体或其矿物包体,则金刚石富且质量好,含地壳围岩碎屑多的,则较贫。

②具斑状结构的金伯利岩含金刚石较富,呈显微斑状结构的较贫。

③富含橄榄石且颗粒粗大的金伯利岩,含金刚石富,而富含金云母的金伯利岩,含金刚石贫。

④橄榄石含Mg和Cr越高,含金刚石也越富,铬铁矿含量高和铬铁矿中Cr/(Cr+Al)>90%,金刚石含量高,富Cr贫Al的透辉石(Cr2O3>1.2%)含量较多以及镁铝榴石含Cr高(Cr2O3>2.5%),金刚石含量也高。

金刚石成因的实验研究表明,在上地幔中当存在C-O-H系统的气体时,仅有压力和温度两个约束条件,不足以限定金刚石的成核和生长,金刚石的稳定性还受到fO2的控制,而且只有强还原环境在升高的温度下与一定的fO2范围相吻合才能使金刚石保持稳定──哈格特(Hag-gerty)模式。

这个模式包含一个潜大陆克拉通岩石圈,其周侧与活动带分界。岩石圈底面与其下的软流圈顶面的界面呈凹形,等温线的分布与这种界面同形,岩石圈底面温度近 1300℃。金刚石-转化曲线则呈凸形。由上述凹面凸面所限定的地域内有丰富的碳源且压力、温度和fO2条件符合金刚石的形成和稳定,而金伯利岩岩浆的源区则在更深的,约 260公里以下的软流圈中。在这个模式上属于中央位置的金伯利岩火山机构将产生标准的、年龄大大老于金伯利岩的岩石圈大金刚石组合和石榴二辉橄榄岩、方辉橄榄岩和纯橄榄岩及其组成矿物的包体组合。这种包体组合是指示寄主金伯利岩含或不含金刚石以及最好质量的标志之一。

发现历程

金伯利岩1866年,世界金刚石的找矿史发生了历史性的变化,在南非第一次发现金刚石。到1870年直接参加找金刚石的人数达到5万多人。先后在奥兰治河及其支流发现了规模大、品位高的金刚石砂矿。

金伯利岩1866年,世界金刚石的找矿史发生了历史性的变化,在南非第一次发现金刚石。到1870年直接参加找金刚石的人数达到5万多人。先后在奥兰治河及其支流发现了规模大、品位高的金刚石砂矿。

1870年,首次发现了含金刚石的金伯利岩岩筒“亚赫斯丰坦”岩筒和“杜托依茨潘”岩筒。1871年在金伯利城附近又发现了世界著名的“金伯利”、“德比尔斯”和“伯特丰坦”3个岩筒,并由此产生了“金伯利岩”的命名。

在1870年以前,世界各国发现的金刚石都产自砂矿。南非一个最大的“普列米尔”金伯利岩岩筒发现于1902年,该岩筒1903年投产以来,截止上世纪70年代末已采出金刚石7800万克拉。该岩筒还产出了许多著名的大金刚石,如最大的宝石金刚石“库利南”等。该岩筒金刚石种类也十分丰富,达1000多种,且金刚石质量很好,宝石级金刚石约占55%。19世纪中叶以来,南非就取代了巴西,成为世界上金刚石的主要产地。

1907年,美国地质学家贾诺特(Janot)在扎伊尔普查金矿时在奇米尼纳河的冲积物中偶然发现一颗重量0.1克拉的金刚石。此后,人们用类似淘金的方法又找到许多金刚石砂矿。经过30多年的勘查工作,不仅找到了世界上最丰富的残坡积和冲积砂矿,并于1946年在姆布吉玛伊市附近发现了第一批金伯利岩岩筒群。此后不久,在姆布吉玛伊市西南30km处的基布阿地区又找到了新的金伯利岩岩筒群。自1953年以后,扎伊尔的金刚石产量超过了南非,一跃成为世界上产出金刚石最多的国家。

各国探求

纳米比亚

1908年在纳米比亚(西南非洲)发现了金伯利岩岩筒。后来的勘查工作证明,这里蕴藏着世界上最大的滨海金刚石砂矿,金刚石的质量也最好,宝石级金刚石约占95%。

非洲

20世纪以来,在非洲许多国家陆续发现了金刚石。1910年在利比利亚,1912年在安哥拉,1913年在坦桑尼亚和中非共和国,1919年在加纳,1929年在象牙海岸,1930年在塞拉利昂,1955年在马里,1967年在博茨瓦纳等国家都找到了金刚石。这些国家发现的主要都是金刚石砂矿,只有少数是金伯利岩原生矿床。

坦桑尼亚

在1913年就发现金刚石。此后近30年时间内虽找到200多个金伯利岩岩体,但大多不含有金刚石。直到1940年,在辛阳加地区由加拿大地质学家J.T.威廉森采用重砂追索法找到了世界上最大的含金刚石的金伯利岩岩筒,命名为姆瓦杜伊岩筒,该岩筒地表面积146万平方米, 估计金刚石储量约有5000万克拉。

博茨瓦纳

从1955年开始用重砂法进行金刚石普查找矿,经过10多年的大量工作,直到1967年才发现世界第二大金伯利岩岩筒“欧拉帕”岩筒。1973年又发现了富含宝石级金刚石的杰旺年岩筒。从此,博茨瓦纳成为世界上最重要的金刚石生产国。

俄罗斯

找寻和发现金刚石矿床,更经历了漫长而曲折的历史过程。俄罗斯第一颗金刚石是1829年在乌拉尔的含金、铂砂矿中发现的。此后,在一个多世纪的漫长岁月中,一直围绕乌拉尔这个地区普查和寻找金刚石,除发现少量金刚石砂矿外,始终没有找到金刚石原生矿床1937年,著名地质学家B.C.索波列夫将西伯利亚地台和盛产金刚石的南非地台对比,发现二者地质特征十分相似,据此推测在西伯利亚地台可能存在有金伯利岩型原生金刚石矿床。从1945年开始,苏联在西伯利亚地台进行金刚石普查找矿,经过10年的工作,直到1954年沿达尔登河用镁铝榴石作为标志矿物进行重砂追索,才发现第一个金伯利岩岩筒——闪光岩筒。1955年以后,该区又陆续发现许多金伯利岩岩筒。这样,到1971年以后,苏联的金刚石产量就超过南非,仅次于扎伊尔,跃居为世界第二位。

澳大利亚

典型产地为澳大利亚西部阿盖尔1851年在东南部的新南威尔士用采金船开采黄金和锡石砂矿时首次发现金刚石。经历一个多世纪以后,直到20世纪70年代才将金刚石找矿的重点地区由东部转移到西北部,在西澳的金伯利地区发现了一批含金刚石的金伯利岩岩筒。其中最大一个岩筒地表面积84万平方米,金刚石含量较高,质量也较好。特别是1979年又发现了金刚石原生矿床的新类型-钾镁煌斑岩型金刚石原生矿床,使澳大利亚一跃成为世界上最重要的金刚石产地。澳大利亚“阿盖尔”岩管中含有一定数量的色泽鲜艳的玫瑰色和粉红色的宝石级金刚石,属稀世珍宝,平均每克拉金刚石售价超过3000美元。其中一颗重3.5克拉的玫瑰色高净度优质宝石级金刚石销售价达到350万美元。此外,还发现数量极少的蓝色宝石级金刚石。

典型产地为澳大利亚西部阿盖尔1851年在东南部的新南威尔士用采金船开采黄金和锡石砂矿时首次发现金刚石。经历一个多世纪以后,直到20世纪70年代才将金刚石找矿的重点地区由东部转移到西北部,在西澳的金伯利地区发现了一批含金刚石的金伯利岩岩筒。其中最大一个岩筒地表面积84万平方米,金刚石含量较高,质量也较好。特别是1979年又发现了金刚石原生矿床的新类型-钾镁煌斑岩型金刚石原生矿床,使澳大利亚一跃成为世界上最重要的金刚石产地。澳大利亚“阿盖尔”岩管中含有一定数量的色泽鲜艳的玫瑰色和粉红色的宝石级金刚石,属稀世珍宝,平均每克拉金刚石售价超过3000美元。其中一颗重3.5克拉的玫瑰色高净度优质宝石级金刚石销售价达到350万美元。此外,还发现数量极少的蓝色宝石级金刚石。

中国

山东沂蒙山区是中国金刚石的重要产区,也是中国最早发现金伯利岩型金刚石原生矿床的地区,此外,在郯城地区还分布有金刚石砂矿。沂蒙山区原生矿中主要是工业级金刚石,宝石级金刚石仅占15%。目前在原生矿中已发现的最大宝石级金刚石重量为119克拉,呈淡黄色,命名为“蒙山一号”金刚石。郯城地区砂矿中的金刚石,质量也较差,以产大金刚石闻名于世,如“栋家埠一号、2号和3号”金刚石等。

1942年发现一颗重量为437.50克拉的淡黄色宝石级大金刚石,命名为“金鸡钻石”。

1977年12月21日在山东省临沭县常林村农田中发现一颗重量158.7860克拉,晶莹透明,呈淡蓝色的钻石,命名为“常林钻石”。

2011年初,辽宁省地矿局工程人员在瓦房店地区地下860米处发现了厚度达130米的金伯利岩层。该岩层含有超过100万克拉金刚石。其中每立方米金伯利岩含有2.89克拉钻石,让这一矿藏成为名副其实的“富矿”。

南极洲

一种常含有钻石的金伯利岩近日第一次在南极大陆上被发现,预示着这一片冰天雪地中可能矿物丰富,甚至含有钻石,尽管目前在南极大陆开采是违法的。

研究人员表示,目前还未发现真正的钻石,但有信心这里确存在着。

澳大利亚堪培拉国立大学教授、研究小组成员格雷格 亚克斯利说,“如果这些金伯利岩中不存在钻石,将很令人吃惊。”

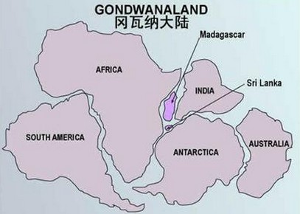

具统一地史特征的冈瓦纳古陆澳大利亚研究小组此前报告称,在南极东部查尔斯王子山脉的梅雷迪思山峰发现金伯利岩矿床。金伯利岩石是一种非常罕见的矿石,一般能在其中发掘出钻石。金伯利岩以19世纪后期的南非金伯利小镇的钻石热而得名。

具统一地史特征的冈瓦纳古陆澳大利亚研究小组此前报告称,在南极东部查尔斯王子山脉的梅雷迪思山峰发现金伯利岩矿床。金伯利岩石是一种非常罕见的矿石,一般能在其中发掘出钻石。金伯利岩以19世纪后期的南非金伯利小镇的钻石热而得名。

但这并不意味着南极很快能见到“钻石潮”。南极不仅是极寒和偏远之地,而且还因保护科学研究和野生动物,在1991年就立法50年禁止开采。

钻石的需求未来数年将超过供应,许多新兴国家的新贵们对西式宝石趋之若鹜。而金伯利岩矿床的发现也揭示了各大洲的漂移方向,东南极洲也称为冈瓦纳大陆,被认为是连接非洲和印度的陆地,那里同样富含金伯利岩。

相关内容

金伯利岩与火山碎屑岩区别

火山碎屑岩金伯利岩是一种偏碱性的 超基性岩,具 斑状结构和 火山碎屑结构。呈 角砾状构造的,角砾成分复杂,有来自 上地幔的碎块,也有来自浅部围岩的碎块。是产金刚石的最主要 火成岩之一。 金伯利岩常呈 岩筒、 岩墙产出。

火山碎屑岩金伯利岩是一种偏碱性的 超基性岩,具 斑状结构和 火山碎屑结构。呈 角砾状构造的,角砾成分复杂,有来自 上地幔的碎块,也有来自浅部围岩的碎块。是产金刚石的最主要 火成岩之一。 金伯利岩常呈 岩筒、 岩墙产出。

火山碎屑岩引是介于岩浆熔岩和沉积岩之间的过渡类型的岩石。火山碎屑包括岩屑、晶屑、玻璃质屑、浆屑、火山块(直径大于100毫米)、火山砾(直径大于2毫米)和火山灰(直径小于2毫米)。火山碎屑岩有陆相沉积的也有海相沉积的。

两者最大的区别就是一个为火成岩(岩浆岩),一个为沉积岩。

细粒金伯利岩

细粒金伯利岩多分布于斑状金伯利岩的边部,岩石呈暗绿、灰绿、紫、黑灰等色;具细粒或显微斑状结构,块状构造或岩球构造。岩球构造中,球体多呈圆球形或椭球形,球心多为蛇纹石化橄榄石,外壳由细粒金伯利岩组成,矿物呈同心圆状分布。

我国辽宁产出的细粒金伯利岩中的岩球大小不等,大者可达10——20cm,一般0.5——2cm,俗称“凤凰蛋”。金伯利岩极易发生碳酸盐化、硅化和褐铁矿化,外貌常与石灰岩和“铁帽”相似,只有在镜下才能准确区分。

斑状金伯利岩

斑状金伯利岩斑状金伯利岩常组成爆发岩筒和岩墙的主体,具次火山岩的特点,是一种常见的岩石类型。新鲜岩石绿色或蓝黑色,风化后呈黄绿、棕褐色;具斑状结构,斑晶主要由蛇纹石化橄榄石组成,其次为金云母和镁铝榴石,偶见铬透辉石、铬铁矿和金刚石等。

斑状金伯利岩斑状金伯利岩常组成爆发岩筒和岩墙的主体,具次火山岩的特点,是一种常见的岩石类型。新鲜岩石绿色或蓝黑色,风化后呈黄绿、棕褐色;具斑状结构,斑晶主要由蛇纹石化橄榄石组成,其次为金云母和镁铝榴石,偶见铬透辉石、铬铁矿和金刚石等。

橄榄石和金云母具有多世代的特征,基质为微晶质,主要由橄榄石、金云母、磷灰石、铬铁矿、钛铁矿等微晶集合体组成,一般不含玻璃质。

金伯利岩时代的测定方法

金伯利岩是目前已知来源最深的岩石,属富挥发份的超碱性岩类,是金刚石的重要母岩。华北克拉通上蒙阴和复县两地金伯利岩不仅具有可开采价值的金刚石资源,还为确定具有>200 km岩石圈厚度提供了制约,所携带大量深部地幔来源的包体是认识岩石圈地幔的媒介,提供了有关深部地幔组成、热状态、地幔过渡带、以及克拉通岩石圈地幔与下覆对流软流圈地幔之间相互作用等重要信息。然而,金伯利岩类时代的准确测定是年代学研究的一个难点,主要因为其所含大量异源角砾成分的混染和后期蚀变的影响。

中科院地质与地球物理研究所科技支撑系统 李秋立副研究员及其 合作者通过多年对华北克拉通蒙阴和复县两地含金刚石金伯利岩的研究,分选出可供定年的矿物金云母、 钙钛矿、 斜锆石,针对金云母可能的多来源性建立了单颗粒云母Rb-Sr等时线分析方法,针对钙钛矿可能的后期蚀变带来对U-Pb年龄的影响建立了 离子探针U-Pb和Th-Pb同时分析的方法,针对斜锆石特有的离子探针分析U-Pb年龄的光轴效应问题建立了样品表面吹氧提高Pb产率和多接收器联用准确测试Pb-Pb年龄方法,对两地金伯利岩的时代进行了多方法测试并相互印证。

结果表明,两地金伯利岩属同期产物,形成于480 ± 3Ma。金伯利岩中的斜锆石为岩石圈地幔中的捕掳晶,其Hf同位素组成(εHf(t)= -6)提供了古生代岩石圈地幔Hf同位素信息。结合其他深源岩石Hf同位素资料,建立了华北克拉通岩石圈减薄前的岩石圈地幔Hf同位素演化趋势,揭示了在1.3Ga华北克拉通岩石圈地幔遭受了强烈的交代改造作用,为认识克拉通破坏过程提供了重要制约。

-

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 成都丰田锐志最高优惠2.2万

2025-09-22 04:30:44 查看详情 -

西安大众速腾现金优惠2.3万 成都沃尔沃XC90优惠三万元

2025-09-22 04:30:44 查看详情 -

西安大众速腾现金优惠2.3万 驾驭快感

2025-09-22 04:30:44 查看详情 -

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 再送装潢礼包

2025-09-22 04:30:44 查看详情 -

重庆林肯Z现金优惠1.2万元 成都丰田锐志购车优惠2.4万元

2025-09-22 04:30:44 查看详情 -

成都丰田亚洲狮现金优惠3万元 成都丰田锐志购车优惠2.4万元

2025-09-22 04:30:44 查看详情 -

珠海大众宝来现金优惠2.7万 外观流畅

2025-09-22 04:30:44 查看详情 -

成都标致307两厢优惠5千元 长沙现代悦动现金优惠1.2万

2025-09-22 04:30:44 查看详情 -

大连沃尔沃S90现金优惠7.2万 购S80送全购置税加全险

2025-09-22 04:30:44 查看详情 -

长城金刚炮AT车型将于3月2日上市 6.89万

2025-09-22 04:30:44 查看详情

求购

求购