- 罗登义

罗登义

人物经历

立志为民

1922年,17岁的罗登义在贵阳南明中学毕业,向父母要了100元钱的路费,走出贵州大山来到发生五四运动的北平求学。其父亲是晚清时期的秀才、拔贡,官本位主义思想根深蒂固,要求罗登义报考北京法政大学,毕业后好从政当官。面对动荡不安的时局和贫弱苦难的民众,面对着人生的抉择,罗登义违背了父亲的意愿,选择了北京农业大学,攻读生物化学和营养化学专业,从此,走上了与民众健康直接相关的农业生物和营养学研究的道路。 罗登义

罗登义

自大学时代起,罗登义就着重于民众的营养问题开展研究,涉及到窝头、爬山豆、高粱、小米、黑小豆、莜麦、玉米以及各类水果和蔬菜等。在致力于生物化学、营养学研究的70余年,发表了《窝头之消化试验》《黑小豆中维生素含量之测定》《各项因子对于刺梨中丙巳两种维生素含量之影响》《北平农民膳食之营养问题》《黔北民众之营养》等主要学术研究论文58篇,出版《刺梨探索与研究》《民众营养》《蛋白质之营养化学》《谷类化学》等7部研究专著。

早在上世纪20年代末30年代初,罗登义在对华北地区民众的膳食营养问题研究中发现,小米、玉米、莜麦等作为华北地区贫苦工农赖以生存的主要食物营养成分中,人体必需的氨基酸种类不全、营养价值不高。为了改善贫苦工农的膳食营养问题,罗登义通过动物饲养开展了一项成功的实验:黑小豆与黄小米、糜子米等植物彼此蛋白质之间具有显著的补缺作用,如混合食用,蛋白质的营养价值将大幅增高。这一发现和研究形成了《华北膳食中之蛋白质问题》《黑小豆与数种谷类蛋白质间之补缺作用》等10余篇公开发表的重要成果,为改善贫困工农膳食营养问题探索出了一条新的路径。[1]

发现刺梨

1937年“七七事变”后,抗日战争爆发,国民政府迁至陪都重庆,为躲避烽火,100余所高等院校辗转迁徙、流亡办学,涌向交通闭塞、物质贫乏的西部山区。在浙江大学西迁途中,罗登义应邀受聘为浙江大学农化系教授,几经辗转,历尽艰辛,1940年初迁到贵州的遵义湄潭,罗登义也随之回到了土生土长的贵州大山里,在湄潭工作生活了7个春秋,主讲生物化学、营养化学和食品化学三门课程。 罗登义

罗登义

浙江大学在战时西迁湄潭办学的7年,物资极其匮乏、教学科研设备严重不足、交通自然条件十分艰苦,但正是这7年,浙江大学师生发扬“求是”精神,克服困难,孜孜以求,教学科研取得了累累硕果,涌现了不少科学界泰斗和领军人物,如九三学社社员王淦昌、程开甲等,浙江大学也崛起为中国著名的高等学府,被誉为“东方剑桥”。

这7年,也是罗登义在生化营养研究中取得重大成果的7年,奠定了他在生化营养学研究领域的地位。

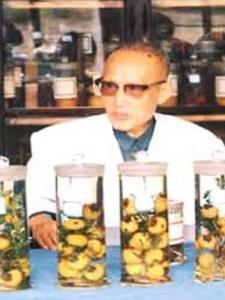

7年间,罗登义在西迁办学的艰苦条件下,对170多种水果蔬菜的营养成分进行了分析研究,发现生长在贵州山间不起眼的刺梨却极富营养价值,是维生素C、P之王。他在对比分析研究中得出:每百克刺梨果肉中,维生素C平均含量2391毫克,高出猕猴桃约9倍、綦江红桔约100倍、梨子苹果约500倍……维生素P含量5981毫克至12895毫克,高出柑桔类约120倍、蔬菜类约150倍,在所有水果中,高至60倍不等。罗登义还通过学生进行生理试验,得出人体吸收利用率高达约70%,正常人每日吃半个刺梨即可满足维生素C、P的生理需要的结论。

后来,罗登义在《刺梨的生物化学》研究论文中激动地写道:“真是天赐吾人养生的新山珍!”

罗登义对刺梨的研究及其取得的重大成果,震动了当时的学界,英国著名生物化学家李约瑟教授将刺梨以罗登义的名字命名为“登义果”。[1]

造福桑梓

抗日战争胜利后,浙江大学迁回了杭州。深处山区的贵州,“天无三日晴、地无三尺平、人无三分银”,是那个年代名副其实的穷乡僻壤。是去杭州?还是留在贵州?担任着浙江大学农化系、主任的罗登义选择留在了家乡,到贵州大学农学院挑起院长的责任。新中国成立前后,联合国营养研究所、联合国农业委员会、中国科学院都分别聘请罗登义,但罗登义还是坚持了他的心愿,留在贵州为家乡的农业生物科研事业和人才培养呕心沥血,奉献毕生精力。

1953年,全国高等院校调整后,贵州大学农学院更名为“贵州农学院”,罗登义担任院长,但只有一个农艺系,几十个教职工和一百多名学生。这样条件的农业院校,是极不利于推动贵州的农业和经济发展的。作为院长,罗登义白手起家,兴建校舍,不断建立农、林、牧等学科体系,在全国范围内聘请专家教授,扩大招生规模,完善科研设施,创建科研机构,提升教育科研水平,为国家和贵州本土培养了大批优秀的农业科研人才。

上世纪60年代初,国家科委在主持研讨全国科研规划中,来自农业化学界的专家学者们一致提出:“全国水果营养品质研究任务,非罗登义教授莫属。”1963年,受国家科委、农业部委托,罗登义在贵州农学院建立了生化营养研究室并担任主任,而后建立了基础生化、动物生理生化研究室,为贵州建立了农业生物化学研究基地,还相继建立森林生态研究室、麦作研究室、刺梨研究所等研究机构,创办《贵州农学院学报》《贵州农学院丛刊》等,大幅提高了贵州农学院的办学和科研水平,为贵州农业生物资源的开发和农业生产发展提供了坚实的科技和人才支撑。1997年,根据发展需要,由罗登义担任30余年院长和10余年名誉院长的贵州农学院与原贵州大学合并组建为新的贵州大学,罗登义任名誉校长,此时,罗登义已91岁高龄。

在罗登义九十余载的人生中,从事农业生物化学、营养学科研教育70余年,他从事的大众营养研究对我国营养学和食物中微量元素的研究具有开创性意义;他研究的刺梨,如今已作为一项具有地域特色、绿色健康的产业,在贵州种植面积达200余万亩,投产面积60余万亩,产量17余万吨,生产总值30余亿元,贵州已成为全国刺梨产业主产区;由他一手发展起来的贵州农学院与原贵州大学组建合并的贵州大学,已成为教育部与贵州省人民政府合作共建的国家“211工程”重点大学。

“文革”时期,贵州的“造反派”对知识分子批斗的口号是“把大大小小的罗登义揪出来”,罗登义被扣上全省最大的“反动学术权威”帽子,受到极力批斗,蹲过牛棚,受到艰苦劳动的残酷体罚。后来在与人提及此事时,罗登义却这样说:“学术权威,谈何容易!这实在太夸张了,把我提得太高了。在生物化学、营养化学研究方面,其实我只做了一些微不足道的工作。”他还说:“我以为研究科学,不应该是为研究科学而研究科学,研究科学应该与促进人类进步联系起来,与提高物质文明联系起来,我决心研究营养学,研究刺梨,是与上述思想有关系的。我想为落后的贵州尽一点力量。”

2000年8月,罗登义悄悄的走了,永远沉睡在他深深眷恋的故土。其子女在整理遗物时,发现罗登义留下了这样的一段文字:

墓志

葬我于桐岭之阳兮,望我乡邦。

乡邦繁荣昌盛兮,守我学庠。

学庠弦诵不绝兮,慰我无央。[1]

个人研究

罗登义罗登义教授1906年4月15日出生于贵州省贵阳市一个自由职业家庭。1923年考入北平京师大学化学系,毕业后,先后在成都大学和北平大学任教。1935年留学美国明尼苏达大学研究院,获农业生物化学硕士学位。时年正值民国政府政治腐败,神州大地狼烟四起、民不聊生的时候,他断然拒绝导师的挽留,放弃了留美的优越条件和优厚待遇,怀着报效祖国的心愿毅然返回祖国,到北平大学任教。“七·七”事变后,北平沦陷,他不当亡国奴,不为日本军国主义效劳,冒着生命危险,与夫人一道乔装商人南下,几经辗转先后到西北农学院、浙江大学从事教学和科研工作。1947年被贵州大学聘为客座教授兼农学院院长。同年,联合国在我国选中了既懂农业又懂生物化学的罗登义教授,通过国民党政府教育部聘请他到联合国粮农组织担任顾问,由于报效祖国的心愿尚未实现,于是他婉言拒聘,再次放弃优越的工作环境和优厚的待遇,仍然留在国内艰苦的教学、科研岗位上。

罗登义罗登义教授1906年4月15日出生于贵州省贵阳市一个自由职业家庭。1923年考入北平京师大学化学系,毕业后,先后在成都大学和北平大学任教。1935年留学美国明尼苏达大学研究院,获农业生物化学硕士学位。时年正值民国政府政治腐败,神州大地狼烟四起、民不聊生的时候,他断然拒绝导师的挽留,放弃了留美的优越条件和优厚待遇,怀着报效祖国的心愿毅然返回祖国,到北平大学任教。“七·七”事变后,北平沦陷,他不当亡国奴,不为日本军国主义效劳,冒着生命危险,与夫人一道乔装商人南下,几经辗转先后到西北农学院、浙江大学从事教学和科研工作。1947年被贵州大学聘为客座教授兼农学院院长。同年,联合国在我国选中了既懂农业又懂生物化学的罗登义教授,通过国民党政府教育部聘请他到联合国粮农组织担任顾问,由于报效祖国的心愿尚未实现,于是他婉言拒聘,再次放弃优越的工作环境和优厚的待遇,仍然留在国内艰苦的教学、科研岗位上。

1949年新中国成立后,浙江大学召其回校。接管贵州大学的军代表对他说,新中国成立了,大学里不再设客座教授,而且贵州刚解放,急需人才建设贵州,对他诚挚地予以挽留。考虑到贵州是家乡,留下来建设家乡也是自己的心愿,罗登义教授就没有要求返回浙江大学了。

中国科学院建立后,又要调他赴北京工作。时任中共贵州省委第一任书记的苏振华将军再次挽留他。罗登义教授想到多年来为了报效祖国,经历了许多困苦磨难,俗话说:“爱乡即爱国”,留在家乡工作也是为祖国而工作,于是他再次留了下来。这一留,就是数十载春秋,他把毕生精力奉献给了家乡,直至2000年8月17日辞世并埋葬在家乡的土地上。他曾作诗《家乡恋》以言心志:“生我育我好贵州,气候温和,山水清幽。地下蕴藏丰富有,金碗叫化,愚者蠢忧。勤劳人民应振奋,智力开发,兴工兴农。雄心壮志岂能休,暂时穷困,何惧何愁。”

罗登义教授长期从事生物化学、营养化学研究工作,是我国著名的营养学家。他从事教育、科研工作70余年,一贯主张“科研工作要理论联系实际。”自1928年始,他研究的课题全部是大众食物的营养问题。他的研究方向和课题是根据当时国穷民困,百姓食不果腹,身体素质极差而确定的。抗日战争时期,他随浙江大学迁到了湄潭县。罗登义教授除担任三门课的讲授外,还抓紧时间进行生物营养的科学研究,而湄潭丰富的野生资源则为他的研究提供了充足的研究对象。浙江大学在湄潭办了6年,正是这6年,他在生化营养研究方面取得了丰硕的成果。如他在对170多种水果蔬菜的营养成分的分析中,发现了刺梨含丙种维生素特别丰富,进而对刺梨进行了全面的研究,前后发表论文近十篇。这一研究成果引起了国内外有关科学家的关注,英国著名的生物化学家李约瑟教授,特别将刺梨称为“登义果”。几十年来,罗登义教授研究的食物品种众多,研究的地域遍及我国东北、华北、西北、西南,至1984年止,以中、英文发表的科研论文共计58篇,专著7本,另有近百篇文章发表在《科学》、《学艺》、《东方杂志》、《自然界》、《化学》等刊物上。

二十世纪六十年代初,国家科委主任聂荣臻元帅在北京主持召开全国科研会议,研究全国科研规划。罗登义教授当时在农化组,可是园艺组的科学家们一致提出,全国水果营养品质研究分析的任务,非罗登义教授莫属。1963年,在国家科委、农业部和贵州省政府的支持下,罗登义教授在贵州农学院建立生物化学研究室,不久又建立了基础生化、动物生理生化教研室,为贵州建立了农业生物化学研究基地。后来生化营养研究室又扩建成研究所,既出研究成果,又培养了人才,实现了产学研一体化,促进了学科的发展。

罗登义教授的研究成果开创了我国营养学研究,特别是食物中微量元素研究的先河,为改善国民的食物结构、食物品种搭配提供了科学依据,为提高国民的健康水平做出了积极的贡献。这项有益的工作,至今仍具有重要意义。

教育家

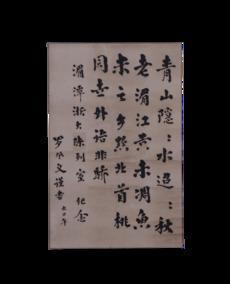

罗登义书法罗登义教授不仅在学术上有很高的造诣,而且为贵州高等农业教育事业的发展呕心沥血,殚精竭虑,忘我工作。解放初期,作为贵州农学院的主要创始人和主要领导,罗登义教授不负党和人民的重托,带领干部职工白手起家,从头开始,兴建校舍,购置设备,聘请教师,招收学生。他亲自开课,夜以继日,全力以赴投入到教育工作中去,为贵州农学院的建设和发展做出了重要贡献。

罗登义书法罗登义教授不仅在学术上有很高的造诣,而且为贵州高等农业教育事业的发展呕心沥血,殚精竭虑,忘我工作。解放初期,作为贵州农学院的主要创始人和主要领导,罗登义教授不负党和人民的重托,带领干部职工白手起家,从头开始,兴建校舍,购置设备,聘请教师,招收学生。他亲自开课,夜以继日,全力以赴投入到教育工作中去,为贵州农学院的建设和发展做出了重要贡献。

罗登义教授热爱党的教育事业,坚持正确的办学方向。他主张把“艰苦奋斗,勤奋治学”作为学校的校训,强调“学校的主要活动应围绕教与学来进行,要保证教好学好。各方面的工作要有科学的执掌分工,走依法治校的道路。培养人才必须遵循教育客观规律,一定要服从国家的需要。”他还主张“高等学校应办成理、工、医、农、文等在内的综合性大学,要精兵简政,后勤工作要社会化,大学的各项工作应以教学科研为主,教师必须是教学科研并重,两位一体。”

罗登义教授甘当人梯。为了培养青年科技人才,使他们在科研道路上少走弯路,他除了亲自给学生、研究生授课,指导实习外,还著书立说,担任全国性多种刊物的编委、审稿人。1981年在他的指导下,创办了《贵州农学院学报》和《贵州农学院丛刊》两种学术刊物,《学报》登载新的科研成果,《丛刊》是登载科研课题下系统文章的专刊。两刊纵横交错即可将贵州农学院的科研全貌反映出来,横向可以看出科研的广度,纵向可以看出科研的深度。此举不但活跃了学术空气,还促进了科技交流。罗登义教授亲自担任《丛刊》主编,在短短的十年中,共编辑出版了《农业生化》、《马尾松》、《小麦育种》、《刺梨》等专刊18集,基本上将贵州农学院建院几十年来较成熟的科研成果全部编辑出版。此外,他还在贵州省科协成立二十五周年的时候,主编了《贵州科学进展》,汇集了贵州省内近60位各学科科技工作者的科研成果,计80多万字。这些成果激励着后来人在此基础上刻苦钻研,为贵州的科学事业争光。

罗登义教授无论是在担任贵州农学院院长期间,还是在担任省政协副主席、省人大常委会副主任、九三学社省委主委、省科协主席等领导职务期间,都始终如一地关心、指导教学科研工作。他从事教育事业七十一年,为国家培养出了大批农林牧科技人才,学生遍及国内外,其中不乏知名人士。1997年,新贵州大学组建后,他担任名誉校长,尽管年事已高,但他仍关心着学校的发展,提出了一些有益的意见和建议。罗登义教授晚年曾在《自叙》诗中小结半个多世纪的人生旅程,坦诚抒怀:“忙忙碌碌数十秋,粉笔生涯,白云悠悠。少壮求知勤奋修,全力苦干,忘愁忘忧。成年寸心欲何求?科研工作,育才传流。一生志向岂能休,尽管白头,何惧白头。”

人物评价

罗登义教授从事科学工作70余年,是我国著名农业生物化学家和营养学家,完成了农副产品、生物资源等15万余项目分析测试工作,建立和改进分析测试方法100余种,建立了初具规模的、多功能、通用性的中试生产基地。他的研究成果开创了我国营养学研究,特别是食物中微量元素研究的先河,为改善国民的食物结构、食物品种搭配提供了科学依据,为提高国民的健康水平做出了积极的贡献。这项有益的工作,至今仍具有重要意义。[2]

-

长城m2通电义表油表里程显示慢是什么问题

2025-09-23 02:34:15 查看详情

求购

求购