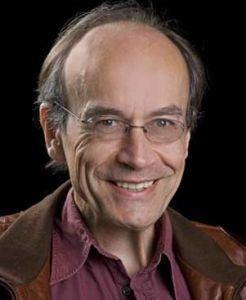

- 托马斯·祖德霍夫

托马斯·祖德霍夫

简介

托马斯·祖德霍夫(德语:ThomasC.Südhof,1955年12月22日-),德国生物化学家,以研究突触传递知名。

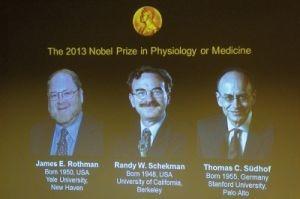

自1986年以来,聚德霍夫博士的研究已经阐明了许多主要的蛋白介导突触前功能。2013年,他和理查德·舍勒分享了拉斯克基础医学奖;同年又获得诺贝尔生理学和医学奖。

研究经历

托马斯·祖德霍夫在德国马普研究所生物物理化学专业攻读博士学位期间,从事神经递质释放机制的研究。祖德霍夫描述了可释放肾上腺素、去甲肾上腺素、内啡肽的肾上腺髓质内嗜铬细胞的结构和功能。肾上腺髓质细胞受交感神经支配,可在动物面对威胁时诱发战斗或逃跑行为。

托马斯·祖德霍夫在德国马普研究所生物物理化学专业攻读博士学位期间,从事神经递质释放机制的研究。祖德霍夫描述了可释放肾上腺素、去甲肾上腺素、内啡肽的肾上腺髓质内嗜铬细胞的结构和功能。肾上腺髓质细胞受交感神经支配,可在动物面对威胁时诱发战斗或逃跑行为。

1983年,祖德霍夫完成博士论文后到得克萨斯西南医学中心分子遗传室开始博士后工作,在JosephL.Goldstein和MichaelStuartBrown教授指导下,从事低密度脂蛋白(LDL)受体基因的克隆,解释了该受体对胆固醇的转录调节作用。肝脏内LDL受体非常丰富,特异性结合血液内胆固醇和低密度脂蛋白,随后细胞摄取胆固醇和低密度脂蛋白,产生清除血液胆固醇的作用。这是血液胆固醇水平的最重要调节方式,高胆固醇血症患者存在该过程异常。LDL受体功能也解释了受体介导的细胞内吞效应,目前已经证明是一种普遍细胞过程。因为这一发现,他的两位导师Goldstein和Brown获得1985年度医学或生理学诺贝尔奖。

完成博士后训练后,祖德霍夫教授在德克萨斯西南医学中心分子拥有了自己的实验室,开始阶段继续和两位导师合作,并确定了LDL基因中负责产生甾醇介导终产物的序列,这一序列就是甾醇调节序列,该序列直接参与甾醇生物合成的调节。甾醇是一类非常重要的生物分子,例如人体内的胆固醇和甾体激素。LDL受体功能和甾醇调节序列的发现是导致他汀类药物发现的重要基础,2008年他汀类药物曾是国际上最畅销的药物。

独立开展研究后,祖德霍夫的独特贡献是神经突触前膜研究。他开始关注该领域时,大量神经科学研究围绕突触前膜在学习记忆过程中的作用。在德克萨斯西南医学中心21年工作中,ThomasSüdhof教授的最大贡献是阐述了神经递质释放的分子机制和突触前膜的可塑性。他发现了突触结合蛋白(synaptotagmins),以及这些蛋白对神经递质释放的调节作用。突触结合蛋白属于突触囊泡的膜蛋白,是游离钙离子的感受器,可启动突触囊泡融合和神经递质释放。当神经兴奋时,神经末梢周围细胞外钙离子扩散到细胞内,引起细胞内游离钙离子浓度升高,钙离子和突触结合蛋白游离区结合,使后者和其他具有调节功能或囊泡融合相关蛋白如SNARE复合体相互作用,促进神经递质的快速或慢速释放。

可溶性蛋白RIMs和Muncs是祖德霍夫教授首先发现的,这些蛋白是囊泡和细胞膜融合辅助分子,参与突触可塑性过程。他对参与囊泡结合、融合、递质释放有关数个蛋白功能的研究也有许多贡献。如SNARE复合体成员、囊泡膜小突触泡蛋白、细胞膜突触融合蛋白和SNAP-25等。他证明了破伤风菌和肉毒杆菌毒素能通过选择性阻断突触小泡蛋白和SNAP-25抑制囊泡和突触前膜的融合。

21世纪初,祖德霍夫主要开展突触形成和突触连接维持方面的研究。他发现突触前膜的细胞粘附因子neurexins和突触后膜的细胞粘附因子neuroligins可以跨突触间隙形成蛋白桥结构。neurexins和neuroligins的多样性可让神经元之间形成特异性突触连接。他提出,部分遗传性孤独症患者可能是因为这些蛋白基因突变。

2013年,Südhof教授在斯坦福大学继续开展突触前膜相关研究。neurexins和neuroligins在形成突触联系中的具体作用机制、基因转录调控等仍没有阐明。他的众多研究不仅对科学家理解突触联系过程,而且对深入理解某些重要中枢神经系统疾病如痴呆、精神分裂症和孤独症的发病原因有重要帮助。最近他正在和霍华德休斯医学研究所合作,利用基因敲除动物模型开展研究。

成就

托马斯·祖德霍夫和詹姆斯·罗斯曼、兰迪·谢克曼发现了细胞中囊泡像船队一样运送货物至精确目的地的作用方式,这对大脑沟通方式、激素释放和部分免疫系统至关重要。

聚德霍夫把这种运输活动放在特定的身体部位去研究:大脑。他想知道大脑中的信号是如何从一个神经细胞传输到另外一个去,以及钙离子是如何调控这一过程。他发现了脑细胞是怎样感知到钙离子,并将此信号转换成囊泡中分子的形式。大脑信号如此这般神奇微妙的传递原理从而得到明确的解释。

聚德霍夫把这种运输活动放在特定的身体部位去研究:大脑。他想知道大脑中的信号是如何从一个神经细胞传输到另外一个去,以及钙离子是如何调控这一过程。他发现了脑细胞是怎样感知到钙离子,并将此信号转换成囊泡中分子的形式。大脑信号如此这般神奇微妙的传递原理从而得到明确的解释。

这三位诺贝尔奖获得者发现了细胞生理学当中的基础运行过程。这对于人类更好地理解细胞运作方式产生了极大的影响,“分子货物”如何被运输出去、如何保证准确的时间和目的地、如何在细胞内部以及在细胞之间有条不紊地运行。

-

欧拉新款R1将于成都车展上市 全新宝马2系Coupe最新谍照

2025-09-21 02:42:12 查看详情 -

马自达3经典款钜惠13000元 车展钜惠

2025-09-21 02:42:12 查看详情 -

有望在5月底上市 全新宝马X5

2025-09-21 02:42:12 查看详情 -

广汽本田全新皓影正式上市 宝马1系M运动曜熠版上市

2025-09-21 02:42:12 查看详情 -

雪佛兰开拓者正式上市 全新宝马7系/i7正式上市

2025-09-21 02:42:12 查看详情 -

珠海英菲尼迪Q50L优惠达5.4万 成都新宝马3系优惠5万元

2025-09-21 02:42:12 查看详情 -

成都新宝马3系优惠5万元 再送装潢礼包

2025-09-21 02:42:12 查看详情 -

运良版牧马人战马上市 4月15日正式上市

2025-09-21 02:42:12 查看详情 -

德阳马自达6最高优惠3.7万元 最低多少钱

2025-09-21 02:42:12 查看详情 -

上海购金刚最高优惠1.3万 成都海马普力马现金优惠4千元

2025-09-21 02:42:12 查看详情

求购

求购