- 紫金县

紫金县

历史沿革

紫金地域,春秋时属南越,战国属楚。

秦代起属南海郡博罗县、龙川县地。 紫金新貌(9)

紫金新貌(9)

隋唐为归善县、兴宁县地。宋元为归善县(今惠州市区及惠东县,驻惠城东,为惠州府治所)、长乐县(今五华)地。

明隆庆三年(1569年)置永安县,属惠州府。

民国元年(1912年)属广东省都督府。

民国3年改永安县为紫金县,属潮循道。

民国15年隶属东江各属行政公署,民国26年隶属第四行政督察区。

民国38年(1949年)改属第二行政督察区。

1949年5月紫金县解放,隶属于东江专区。

1952年改属粤东行政区,1956年隶属惠阳专区。

1959年改属汕头专区,1963年复属惠阳地区。[10]

1988年,成为广东省河源市辖县。[11]

行政区划

区划概况

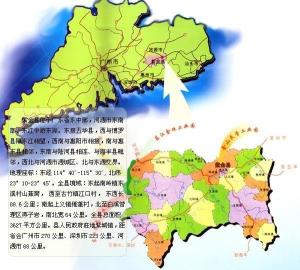

截至2021年,紫金县下辖18个镇。[12]

区划详情

18个镇:紫城镇、龙窝镇、九和镇、上义镇、蓝塘镇、凤安镇、义容镇、古竹镇、临江镇、柏埔镇、黄塘镇、敬梓镇、水墩镇、南岭镇、苏区镇、瓦溪镇、好义镇、中坝镇。[12]

紫城镇 |

蓝塘镇 |

龙窝镇 |

义容镇 |

柏埔镇 |

瓦溪镇 |

九和镇 |

中坝镇 |

上义镇 |

黄塘镇 |

敬梓镇 |

苏区镇 |

好义镇 |

水墩镇 |

凤安镇 |

南岭镇 |

区划沿革

紫城镇 |

蓝塘镇 |

龙窝镇 |

义容镇 |

柏埔镇 |

瓦溪镇 |

九和镇 |

中坝镇 |

上义镇 |

黄塘镇 |

敬梓镇 |

苏区镇 |

好义镇 |

水墩镇 |

凤安镇 |

南岭镇 |

自然环境

2004年,紫金县村民委员会调整,撤并28个村委会。至年底,全县设20个镇,273个村民委员会,24个居委会。

2005年,全县村民委员会进行第三次换届选举,至2005年11月完成,增设附城居委会。

2006年,经批准改名的有7个村(乌石上澄村、南岗村,水墩段布村,南岭镇彩头村,蓝塘博雅村,义容西平村、龙腾村)。

2008年,增设瓦溪社区居委会。

2009年7月,经省民政厅批准,紫城镇、附城镇、乌石镇合并设立紫城镇。

2013年,增设苏区社区居委会。

2014年5月20日,河源江东新区挂牌成立,古竹镇、临江镇划归该区功能区。[2]

气候

地形地势

紫金县处于属亚热带季风气候区。气候温和,光照充足,雨量充沛。季风明显,夏长冬短,四季分明。年平均气温20.8℃,年平均降水量1822.9毫米,年平均日照时数1749.4小时,年平均雷暴日为74天。2009年平均气温20.6℃,年降水量2015.3毫米。年日照总时数1652小时,年平均相对湿度73 %。

山脉

紫金县地形以山地、丘陵为主,面积3,046平方公里,占全县总面积的84%,河谷、盆地、水域占16%。地势东高西低,南北两面山峦重叠,地势较高;中部较低并向东西两翼倾斜,构成不大对称的马鞍形,归属不同流向的东江和韩江两条水系。

河流

紫金县(3)全县平均海拔300米,紫金县城海拔为140.8米。山脉属粤东莲花山体系,海拔在1000米以上的高山有16座。

紫金县(3)全县平均海拔300米,紫金县城海拔为140.8米。山脉属粤东莲花山体系,海拔在1000米以上的高山有16座。

武顿,又名乌凸,位于南岭镇南端,与陆河县交界,与文笔峰相邻,是紫金县第一高峰,韩江上游琴江的发源地。主峰海拔1,232.9米。山势雄伟,烟雾缭绕,与文笔峰左右并峙,成为奇观。山上植被:山顶以灌木丛植物为主,山腰有亚热带常绿季雨林分布,中下坡有人工植被。矿藏有钨、锡,还有丰富的野生动植物资源。

乌禽嶂,紫金县第二高峰。地处紫金县南部九树镇边界、惠东县东北部。主峰海拔1,186.2米。自然植被以亚热带次生阔叶林为主,800米以上为散生灌木或草皮;人工植被有杉、松、油茶及山楂等。山上办有国营紫金县东风营采场。矿藏有钨、石英、绿柱石等。自然景观众多、沟壑纵横、地势险要。

自然资源

紫金县东部为韩江水系,集雨面积占全县面积的22.9%;中、西部为东江水系,集雨面积占全县面积的77.1%。流域面积在100平方公里以上的河流(不含东江)有14条。

东江,经龙川、河源,从紫金县西部边境的临江、古竹两镇边沿流过,流入惠州市惠城区境,紫金县境内流过长54公里。河上一般行驶100吨以下船只,枯水期行驶20吨船只,是紫金县内主要水运航道,沿线有临江港和古竹港。

秋香江,东江一级支流,位于紫金县中部,是县内主要河流。发源于乌石镇犁头寨(海拔648.7米)。自东向西流经乌石、紫城、附城、瓦溪、九和、蓝塘、凤安、好义、古竹9个镇,在古竹镇的榄溪村汇入东江。干流长144公里,流域面积1,669平方公里,其中本县境内为1,590.5平方公里,占全县土地面积的46%。

水能资源

土地资源

紫金县水力蕴藏量为21.57万千瓦(含东江干流8.19万千瓦),可开发利用16.34万千瓦,年发电可达5.5亿千瓦时,每平方公里电能蕴藏量为151.7千瓦,高于全省平均水平。其中东江水系(包括东江干流)可开发利用水力资源为14.63万千瓦,韩江水系可开发利用水力资源为1.71万千瓦。至2009年底,全县建成100千瓦以上水电站123座,总装机容量5.69万千瓦,占可开发利用的34.1%;全县小水电发电能力1.86亿千瓦时。

森林资源

紫金县土地面积3621.24平方公里(约合5432039亩,1994年紫金县国土局土地详查统计),其中林地441.15万亩,占全县土地面积的81.2%;水域面积9.85万亩,耕地46.60万亩,园地5.59万亩,居民点及工矿用地12.09万亩,交通用地0.82万亩,未利用土地271032.2亩。2009年年末,全县实有耕地总资源42.35万亩,其中水田33.55万亩;农业人口人均占有常用耕地0.66亩、人均占有水田面积0.52亩。

矿产资源

紫金县位置紫金县的林木以松、杉及白梨、赤梨、石斑、荷树、檫树、香樟、山苍树和竹为主。常见的有73科233种。2009年底统计,全县林业用地总面积424.13万亩(不含东江林场和下石林场),其中有林地面积391.09万亩,林木年总生长量68.2万立方米,活立木蓄积量1015.1万立方米,森林覆盖率74.2%,绿化率74.8%。此外,有省级白溪自然保护区,面积为5755.5公顷。

紫金县位置紫金县的林木以松、杉及白梨、赤梨、石斑、荷树、檫树、香樟、山苍树和竹为主。常见的有73科233种。2009年底统计,全县林业用地总面积424.13万亩(不含东江林场和下石林场),其中有林地面积391.09万亩,林木年总生长量68.2万立方米,活立木蓄积量1015.1万立方米,森林覆盖率74.2%,绿化率74.8%。此外,有省级白溪自然保护区,面积为5755.5公顷。

温泉资源

紫金县矿产丰富,其中铁矿、钨、锡、瓷土、石灰石等矿,早在明清时期就已开采利用。全县已查明的矿产资源有25种,主要矿床、矿点86处,其中有工业开采价值的矿产28种,优势矿种是铁、铅、锌、锡、瓷土。铁矿主要分布在西北部义容青溪宝山嶂、官田和黄塘镇大林輋等地。

石灰岩主要产地有黄塘大林輋、古竹汤坑山、上义白水磜、义容青溪宝山嶂等,计算储量为4.2亿吨。

瓷土分布在县境东部为多,储量丰富。苏区永光、黄布,中坝良庄,附城新庄、黄花,乌石榕林、士贵,水墩南山凹下,龙窝黄田、好义板子坝等地均有瓷土开采。

人口

全县有温泉资源5处。九和温泉,分布在紫金县城以南40公里的九和镇热水、幸福两村。其中,热水温泉流量为每日1,198吨,温度60~80℃,最高86℃;据省地矿部门测试分析,水质属重碳酸钠钙镁型淡水,水中二氧化碳含量每升100毫克以上。幸福温泉,分布在稻田低洼地上(小地名蒋口塘),泉流量每日1000吨,水温81~83℃,最高85℃。敬梓温泉,位于敬梓圩下角的河滩中,有泉眼10余个,日喷流量200~300吨,水温80℃以上。义容温泉,位于义容镇西北部汀村中田自然村(小地名热汤子),距义容圩15公里。日流量300~400吨,温度80℃以上。上义温泉,位于上义镇白水磜河沥与飞云磜河交汇处经西约100米处河边(当地称观音河),水温40℃。

此外,水墩碳酸气矿泉,泉水具微酸味,游离二氧化碳含量达每升1,143.82毫克,pH值6.2,水温23℃,属重碳酸钙镁钠型碳酸汽水;泉流量每日19吨,是珍贵优质的天然矿泉水。

政治

2008年全县户籍总人口815597人,其中农业人口646359人,占全县户籍总人口的79.24%,非农业人口169238人,占20.7%。全县农村劳动力总资源381730人。2008年,全县20个镇中,紫城镇9.64万人,5~7万人的有乌石、龙窝、蓝塘、古竹、义容5个镇,4万~不足5万人的有中坝、黄塘2个镇,3万~不足4万人的有附城、敬梓、瓦溪、临江、柏埔5个镇,2万~不足3万人的有水墩、苏区、九和、凤安、上义5个镇,不足2万人的有南岭、好义2个镇。

根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,紫金县常住人口551095人。

经济

职务 |

姓名 |

|---|---|

县委书记 |

黄春彭[13] |

县委副书记、县政府党组书记、县长 |

邓红卫[13] |

县委副书记 |

何远航[13] |

工业

职务 |

姓名 |

|---|---|

县委书记 |

黄春彭[13] |

县委副书记、县政府党组书记、县长 |

邓红卫[13] |

县委副书记 |

何远航[13] |

林业

2021年,紫金县地区生产总值为143.29亿元,同比增长10.5%,两年平均增长7.5%。其中,第一产业增加值为35.05亿元,同比增长11.2%,两年平均增长8.8%;第二产业增加值为35.61亿元,同比增长18.0%,两年平均增长25.1%;第三产业增加值为72.62亿元,同比增长7.0%,两年平均增长1.3%。[7]

交通

紫金工业起源早,明代已有采矿、炼铁、铸锅、陶瓷、造纸、印刷、缝纫、食品等手工行业。清代至民国初期,手工业者和工场作坊增多。解放前夕,货币贬值,物价暴涨,一些工场生产萎缩,甚至歇业关闭。

建国后,经过社会主义改造,至1956年,全县有国营企业14家,公私合营企业8家,生产合作社(组)68个,工业总产值1158万元(按1980年不变价,下同)。1958年“大跃进”期间,盲目发展工业,尤其炼铁工业。因脱离实际,不少工厂建起后,无法正常生产,很快被迫停产、下马,使全县工业生产处于徘徊起伏状态。1960年后,贯彻“调整、巩固、充实、提高”方针(简称“八字”方针,下同),企业实行关、停、并、转,工业逐步恢复和发展。1966年“文化大革命”开始,不少企业受到干扰,但由于广大干部职工竭力抵制,工业生产曲折发展。1968年后,为适应支农和战备需要,兴建一批化学、建材、食品等国营、集体和社办企业,引进和推广新技术、新工艺,加快了工业发展步伐。1979年后,贯彻改革开放方针,国营、二轻工业稳步上升,乡镇和个体工业迅速发展。全县有采矿、冶炼、化学、建材、陶瓷、机械、造纸、印刷、电力、缝纫、炮竹、食品、粮食加工、竹木制品等10多个行业,500多种主要产品。1988年,全县有工业企业4292家。其中国营企业58家,集体企业124家,村和个体企业4110家,工业总产值1.13亿元,比1949年增长34.3倍,比1978年增长135%,国营、集体、个体企业分别占总产值的36.3%、22.7%、41%。工业占工农业总产值比重由1949年的10.9%提高到35.9%。[14]

最早兴办的紫金县黄龙实业有限公司,创办于1993年。位于敬梓镇柑坑村。该公司生产的“三谷围”客家黄老酒,2002年被深圳市酒类专卖局、深圳市商报社联合评为“深圳人最喜爱的黄酒第一名”,产品销往北京、天津、上海、浙江、福建、广西、广东和香港等地。此外,该村生产黄老酒企业还有双龙酒厂,生产“柑坑”牌糯米酒;金龙实业有限公司生产“客黄老牌”黄老酒。。

高速公路

紫金县素有“八山一水一分田”之称。明、清时期,境内林木茂密,水源充足,有“火带长林”、“中洞午荫”、“铁潭倒影”等山水美景。

民国时期,山地多属私人所有,政府设立营林机构,发动村民造林。民国36年(1947年),全县有林地面积382万亩,占山地面积84%。

建国后,党和人民政府重视发展林业,健全营林、护林机构,不断增加营林投资,发动群众造林,开发林区公路,改善林区水陆交通。至1988年,营林总投资1274万元,累计造林494万亩,为国家交售木材137万立方米,生产松脂27.8万吨。1973年成为全国第一个松香万吨县,获林业部授予“青山常在,松脂长流”的奖旗。林副产品有松香、竹木、柴炭、油茶、油桐、紫胶、水果、药材等丰富资源。但由于受体制多变影响,加上管护不善,林木多次遭受破坏。1958年、1968年和1978年三次出现乱砍滥伐山林。1984年全县有荒山207万亩。人民饱尝无林之苦。后虽经1985—1986年的植树和飞播造林,全县仍有荒山100多万亩。1987年6月,县委、县政府痛下决心,带领全县人民苦战一年,造林106万亩,成效面积84.2万亩,受到省委和国务院的通报表扬。1988年基本消灭了荒山,森林覆盖率为53%,活立木蓄积量为460.9万立方米;林业总产值4298万元(按1980年不变价),占全县工农业总产值13.%。[15]

省级公路

县级公路

紫金县境内高速公路有汕湛高速公路、河惠莞高速公路。

2016年,汕湛高速公路紫金连接线顺利建成。同年8月,汕湛高速揭博段紫金西互通正式开通。[16]

2020年12月,河惠莞高速公路紫惠段建成通车。[17]

社会

惠水公路。原名为惠紫五公路,后称乌水公路,1988年改为现名。始建于民国20年(1931年),由省建设厅投资兴建。民国22年5月竣工通车。起于惠阳县乌塘,止于兴宁县水口。途经本县好义、蓝塘、九和、县城、中坝、敬梓等10个乡、镇,县境内长108公里。

河汕线紫河段。起于林田合路口,止于河源市源城区,境内长55公里,于民国21年动工兴建,民国26年路基筑好。

河汕线紫海段。紫海公路起于乌石三丫角,止于海丰县城。境内乌石三丫角至苏区柏子窝全长49公里。

华中线。原称中长公路,起于中坝水口,止于五华华城。[18]

教育事业

县道有中埔、合宝、九乌3条公路。

中埔线。原称紫古公路,后称紫埔公路,1988年改为现名。起于紫河公路中洞口,止于河源埔前,全程65.6公里。

合宝线。起于青溪合水,止于宝山铁厂,全长7.5公里。1958年动工,当年建成通车。

九乌线。起于九和光巷,止于九树乌禽嶂,全长21公里。1958年动工,1960年8月建成通车。[18]

科技事业

文化事业

深圳龙华紫金实验学校 |

紫金中学实验学校 |

紫金县尔崧中学 |

紫金县紫城中学 |

紫金县紫城第二中学 |

紫金县好义中学 |

紫金县紫城第三中学 |

紫金县蓝塘第二中学 |

紫金县凤安中学 |

紫金县义容中学 |

紫金县士贵学校 |

紫金县水墩中学 |

紫金县南岭中学 |

紫金县苏区中学 |

紫金县瓦溪中学 |

紫金县庆龄中学 |

紫金县琴江中学 |

紫金县柏埔中学 |

紫金县中山中学 |

紫金县九和中学 |

紫金县龙兴中学 |

紫金县青溪中学 |

紫金县黄塘中学 |

紫金县龙窝镇第二中学 |

紫金县紫城第三中学 |

紫金县敬梓中学 |

紫金县上义中学 |

- |

- |

- |

参考资料: [19][20] |

||||

普通类 |

紫金中学 |

紫金县佑文中学 |

紫金县中山高级中学 |

紫金县尔崧中学 |

紫金县蓝塘中学 |

紫金县第二中学 |

|

职业类 |

紫金县技工学校 |

紫金县职业技术学校 |

- |

参考资料:[19][21] |

|||

医疗卫生

深圳龙华紫金实验学校 |

紫金中学实验学校 |

紫金县尔崧中学 |

紫金县紫城中学 |

紫金县紫城第二中学 |

紫金县好义中学 |

紫金县紫城第三中学 |

紫金县蓝塘第二中学 |

紫金县凤安中学 |

紫金县义容中学 |

紫金县士贵学校 |

紫金县水墩中学 |

紫金县南岭中学 |

紫金县苏区中学 |

紫金县瓦溪中学 |

紫金县庆龄中学 |

紫金县琴江中学 |

紫金县柏埔中学 |

紫金县中山中学 |

紫金县九和中学 |

紫金县龙兴中学 |

紫金县青溪中学 |

紫金县黄塘中学 |

紫金县龙窝镇第二中学 |

紫金县紫城第三中学 |

紫金县敬梓中学 |

紫金县上义中学 |

- |

- |

- |

参考资料: [19][20] |

||||

文化

普通类 |

紫金中学 |

紫金县佑文中学 |

紫金县中山高级中学 |

紫金县尔崧中学 |

紫金县蓝塘中学 |

紫金县第二中学 |

|

职业类 |

紫金县技工学校 |

紫金县职业技术学校 |

- |

参考资料:[19][21] |

|||

地名来源

明清时期,本县实行传统的科举教育制度,至清末先后设有公、私立书院4所,蒙馆、经馆等私塾近400所,以《四书》、《五经》为必读教材,为封建社会培养忠君孝亲的人。戊戌变法维新后,“效法西洋,研究科学”,废科举,创办中小学堂,至清末,先后办有乐育中学、乐育小学、县初等师范学堂和高初两等小学堂。

民国初年,学堂改学校。以“传授新知识灌输爱国思想”为本旨,取缔私塾,兴办学校。其时因军阀混战,社会经济萧条,办学经费困难,学校发展缓慢,到民国9年(1920年),地方自筹资金兴办的私立小学仅有96所,学生只有2752人;教会办有小学9所,学生有1100多人。民国15年,县城创办紫金县立初级中学,全县先后增办9所县立小学。民国25年起,省直接拨款先后办有短期小学19所。民国29年,实施国民教育五年计划,推行义务教育,严令乡办中心小学、保办国民学校,强令适龄学童入学,教育事业比前发展。民国37年(1948年),全县有完中2所、师范1所、初中4所,学生1331人;小学263所,学生19170人。中小学生数仅占全县总人口的9.7%。教育经费多由地方自筹,经费短缺,教师待遇微薄,校舍破陋,设备简单。

建国后,人民的经济生活得到改善,迫切要求文化翻身。各乡、村按照新民主主义办学方针,设校办学,向工农开门,男女适龄学童纷纷入学,并由各小学举办夜校,供男女文盲学习文化,出现了大办教育的新局面。1952年秋,政府接管全部学校,私立改为公立。1954年起,学习苏联经验,改革教学。1958年,贯彻中央提出的“公、民办两条腿走路”方针,增办4所中学、15所农业中学和300个小学民办班;师生参加“全民炼钢”,停课劳动。1961年,贯彻《全日制中学暂行工作条例》和《全日制小学暂行工作条例》,整顿教学秩序,调整学校布局,改革教学方法,教育质量明显提高。“文化大革命”开始,停课闹“革命”,教师受批斗,学校由工宣队、贫下中农管理;1969年在“读初中不出大队”的口号下,大队小学附设初中班,公社中学改办高中,缩短了学制,改变课程与教材,取消考试和升留级制度;1975年后,强调参加生产实践,学屯昌,大种甘薯,参加社会劳动,以劳动代替教学,致使教育质量严重下降。中共十一届三中全会后,拨乱反正,教育事业走上健康发展的轨道。80年代,本县增加教育投资,提高教师待遇,发动群众集资修建校舍,充实设备,重视幼儿教育,普及小学教育,加强专业教育,开办函(刊)授教育,教育事业有很大发展。1988年统计,全县有小学336所,学生84045人;中学31所,学生20510人。适龄儿童入学率和巩固率分别为98.59%和98.4%,中小学学生数占全县总人口的16.78%;幼儿园16所,学生1431人;小学附设学前班398班,学生15614人;中等专业学校4所,学生800人;职工业余学校4所,学员707人;电视大学1所,学生300人;农民业余教育班569班,学员21358人。各类学校教职员共5276人,其中民办教师1335人。[22]

紫金县到2010年,全县有各级各类学校399所,在校学生138019人。其中:高级中学2所,中等职业教育学校(含技工学校)2所,完全中学7所,高中阶段学校在校生16182人;初中29所,在校生43861人;小学327所,在校生65428人;幼儿园34所,在园幼儿16109人;特殊教育学校1所,特殊教育学生147人。全县中小学校在岗教职工7612人,其中小学教职工4124人,初中教职工2506人,高中教职工813人,特教教职工2人,幼儿教职工567人。广东省国家级示范性高中1所,规范化中小学16所。

紫金县到2010年,全县有各级各类学校399所,在校学生138019人。其中:高级中学2所,中等职业教育学校(含技工学校)2所,完全中学7所,高中阶段学校在校生16182人;初中29所,在校生43861人;小学327所,在校生65428人;幼儿园34所,在园幼儿16109人;特殊教育学校1所,特殊教育学生147人。全县中小学校在岗教职工7612人,其中小学教职工4124人,初中教职工2506人,高中教职工813人,特教教职工2人,幼儿教职工567人。广东省国家级示范性高中1所,规范化中小学16所。

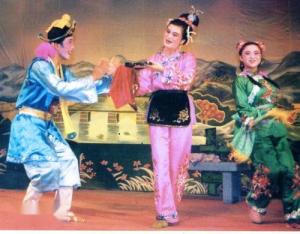

通行语言

县文化历史悠久,经考古发现有新石器时代文化遗址11处,以及林田北宋古墓、白水磔宋代古窑遗址、南岭文天祥大忠庙等文物,都反映了前人的聪明才智和民间艺术的发展。建县后,明清的文学创作以诗词见长,有钟丁先、刘名载、林凤冈、邓缵先等人的佳作流传于世。民间有舞狮、舞龙、舞春牛、舞纸马和山歌演唱等艺术流传。清末,形成具有浓郁地方特色的花朝戏。 客家花朝戏(5)

客家花朝戏(5)

1919年“五·四”新文化运动后,县人刘尔崧、刘琴西、赖炎光等创办《紫金山小报》和《救国周刊》,宣传新文化、反对旧礼教。抗日战争时期,县属各区的青年抗敌同志会,各中学、县立小学成立剧团或歌咏队,共产党人潘祖岳等人组织话剧团,宣传抗日救亡,推动了本县文化发展。

建国后,紫金县人民政府文教科接管民众教育馆,相继建立县文化馆、工人俱乐部、广播站、电影队(院)、花朝戏专业剧团等单位,文化事业有较快发展,业余文艺活动较为活跃。“文化大革命”期间,文化事业遭受严重挫折,许多文艺工作者受批判、各种文化团体被封闭,大量图书流失,电影只放革命样板戏和新闻纪录片。中共十一届三中全会后有了新的生机,文化事业单位和设施不断增加。到1988年,有县文化馆、图书馆、博物馆、工人文化宫、青少年宫、老干部活动中心、刘尔崧纪念馆、影剧院、档案馆、新华书店、电视调频转播台、广播电视台和专业剧团等文化设施和文化团体。农村集镇文化中心基本形成,所有乡镇均有文化站、电影院(场、队)和广播电视站。全县广播、电视覆盖面积达85%以上,图书年发行量179.3万册,图书馆藏书2.8万册,年借出量4万册次;有县级重点文物保护单位23处。[23]

载至2010年止,列入国家级非物质文化遗产名录1项,列入省级非物质文化遗产名录1项,列入市级非物质文化遗产8项,列入县级非物质文化遗产名录13项。

特产美食

中草药资源丰富,民间很早就用中草药医病治伤。明清时期,县城和集镇已有私人开业行医,农村缺医少药,疫病流行频繁。清末,西医始由基督教会传入本县。民国14年(1925年)起,县内陆续开设私营西医诊所,开办县平民医院。但医疗设备简陋,技术力量薄弱。

紫金县1952年县始设卫生科,主管县卫生行政工作,并设爱国卫生运动委员会,坚持开展群众性的爱国卫生运动,逐步建立县、乡、村三级医疗卫生保健网,大力挖掘社会技术力量,培养各类医务人员,卫生医疗队伍不断扩大,医疗设备不断更新充实,并采取中西医结合和防治结合的办法防治疾病,医疗技术不断提高。70年代,农村全面实行合作医疗制度,公社卫生院的技术力量、医疗设备发展较快。80年代,随着国民经济的发展,本县医疗技术力量不断增强,医疗设备配套日趋完善,人民健康水平明显提高。1988年,全县有县属医疗卫生单位8个,乡镇卫生院23间,村医疗站(室)422个,各类医务人员1303人(不包括乡村医生344人、卫生员150人),有病床658张。按人均计算,每万人有医务人员21人,比1951年每万人1.75人增长11倍;病床数比1951年的25张增长25.3倍。[24]

紫金县1952年县始设卫生科,主管县卫生行政工作,并设爱国卫生运动委员会,坚持开展群众性的爱国卫生运动,逐步建立县、乡、村三级医疗卫生保健网,大力挖掘社会技术力量,培养各类医务人员,卫生医疗队伍不断扩大,医疗设备不断更新充实,并采取中西医结合和防治结合的办法防治疾病,医疗技术不断提高。70年代,农村全面实行合作医疗制度,公社卫生院的技术力量、医疗设备发展较快。80年代,随着国民经济的发展,本县医疗技术力量不断增强,医疗设备配套日趋完善,人民健康水平明显提高。1988年,全县有县属医疗卫生单位8个,乡镇卫生院23间,村医疗站(室)422个,各类医务人员1303人(不包括乡村医生344人、卫生员150人),有病床658张。按人均计算,每万人有医务人员21人,比1951年每万人1.75人增长11倍;病床数比1951年的25张增长25.3倍。[24]

到2010年,全县有县直属医疗卫生单位7个,镇级卫生院20个,在职人员1940人,离退休人员635人。在职人员中,卫生专业技术人员1702人,占87.7 %。其中副主任医师36人,主治(管)医师117人,师级508人,士级952人。全县具有执业医师资格的280人,执业助理医师资格的278人,执业护士385人,本科55人,大专学历451人。

旅游

九和温泉

紫金建县前,分属长乐、归善两县地。明朝嘉靖年间,两县农民、矿工起义不断,范围延及兴宁、程乡(梅县)、揭阳、河源、龙川、博罗,及海丰、东莞,均以归善县古名、宽得都和长乐县琴江都为大本营。其中归善青溪磜头山矿工起义持续20多年。省、州府数次派兵征剿,因幅员广、山沥多、易聚散,而未见显效。嘉靖四十五年(1566年),两广都御史吴桂芳派重兵第五次征剿,镇压起义。为保安靖,明隆庆三年(1569)朝廷批准割划归善县古名都(秋香江流域)、宽得都(柏埔河、义容河流域),长乐县琴江都(琴江上游流域)设立永安县,取永远安定之意。以古名都乌石约安民镇(今紫城镇)为县治,建筑县城。因县名与福建省延平府永安县相同,且其建县于明景泰三年(1452年),早117年设县,民国3年(1914年),中央政府批准广东永安县改名为紫金县(因县城有紫金山而得名)。[5]

南母寺

紫金客家方言属于梅县客家方言体系。它以紫城镇话为代表。由于历史上移民和地域等原因,县内的客家话在语音方面又可分为5种。

一是紫城腔。这是分布较广、使用人数最多的紫金客家方言。它包括紫城、九和、附城、乌石、瓦溪等镇及白溪、龙窝的嶂下、彭坊等地,人口约27.9万人。

二是中坝腔。它包括中坝、敬梓等镇及水墩镇的群丰、秋溪等村落,使用这种话的大约有6.4万人。

三是南路腔。主要分布在龙窝、苏区、南岭等镇及水墩镇的部分村落,使用这种话的约有11.6万人。这些地区与五华县相邻,村民说话略带有五华话声调。

四是西南路腔。包括蓝塘、凤安、上义、好义等镇,使用这种话的约有12.3万人。

五是西路(包括西北路)腔。含古竹、临江、黄塘、柏埔、义容等镇,总人口约20.9万人。

紫金观

“永安”牌紫金椒酱、紫金竹壳茶、庙子石、紫金春甜桔、柑坑黄老酒、紫金仙人粄(凉粉)、紫金牛肉丸(来源于客家菜)、八刀汤

词条图册

全县主要旅游景区和景点有:御临门温泉度假村、紫金观(天后宫)、中山公园、越王山旅游风景区、孙中山入粤始祖开居地(孙中山祖籍纪念馆)、庙祖石(南母寺)、黄塘激流回旋训练基地(黄龙峡漂流)、黄塘龙湾漂流、越王河竹排漂流、苏区红色旅游景点、义容天字嶂、万寿庵(孔子岩)、南岭德先楼、桂山石楼、白溪水库、道姑岩、文天祥屯兵抗元遗址以及可远眺海丰、陆河、惠东、紫金、五华五县风光的紫金第一高峰南岭武顿山等。

-

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 成都丰田锐志最高优惠2.2万

2025-02-07 18:00:35 查看详情 -

西安大众速腾现金优惠2.3万 成都沃尔沃XC90优惠三万元

2025-02-07 18:00:35 查看详情 -

西安大众速腾现金优惠2.3万 驾驭快感

2025-02-07 18:00:35 查看详情 -

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 再送装潢礼包

2025-02-07 18:00:35 查看详情 -

重庆林肯Z现金优惠1.2万元 成都丰田锐志购车优惠2.4万元

2025-02-07 18:00:35 查看详情 -

成都丰田亚洲狮现金优惠3万元 成都丰田锐志购车优惠2.4万元

2025-02-07 18:00:35 查看详情 -

珠海大众宝来现金优惠2.7万 外观流畅

2025-02-07 18:00:35 查看详情 -

成都标致307两厢优惠5千元 长沙现代悦动现金优惠1.2万

2025-02-07 18:00:35 查看详情 -

大连沃尔沃S90现金优惠7.2万 购S80送全购置税加全险

2025-02-07 18:00:35 查看详情 -

长城金刚炮AT车型将于3月2日上市 6.89万

2025-02-07 18:00:35 查看详情

求购

求购