- 施万春

施万春

中国作曲家

人物简介

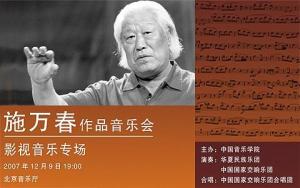

施万春(1936-),河北青县人,著名作曲家[1],中国音乐学院教授。他于1965年开始从事电影音乐创作,先后为《青松岭》、《开国大典》、《重庆谈判》、《大决战》、《决战之后》等数十部影片作曲。1987年获得第七届中国电影金鸡奖最佳音乐奖。

施万春,1936年6月14日出生于河北青县,1961年毕业于中央音乐学院作曲系,后留校任教;1973年开始在中央乐团从事音乐创作;1984年任中国音乐学院作曲系主任、教授。

主要作品

管弦乐曲《节日序曲》、《瀑布》,弦乐曲《第一弦乐四重奏》,芭蕾舞《红色娘子军》第三场音乐,歌曲《梅岭三章》、《送上我心头的思念》,二胡与乐队《叙事曲》,扬琴与乐队《随想曲》等。

施万春他于1965年开始从事电影音乐创作,先后为《青松岭》、《良家妇女》、《开国大典》、《重庆谈判》、《大决战》、《决战之后》、《七·七事变》《梅岭星火》、《孙中山》、《欢乐英雄》、《钢锉将军》等数十部影片作曲。

施万春他于1965年开始从事电影音乐创作,先后为《青松岭》、《良家妇女》、《开国大典》、《重庆谈判》、《大决战》、《决战之后》、《七·七事变》《梅岭星火》、《孙中山》、《欢乐英雄》、《钢锉将军》等数十部影片作曲。

施万春所创作的影视作品,旋律流畅,音乐优美,富有情感的流露使音乐完全融入了电影艺术创作中。

他于1965年与刘国权导演合作,为其影片《青松岭》、《如意》、《二十六个姑娘》、《良家妇女》、《贞女》以及李前宽导演的影片《开国大典》、《重庆谈判》、《决战之后(上下)》、《七·七事变》;丁荫楠导演的影片《梅岭星火》、《孙中山》等数十部影片作曲。

作品特点

施万春施万春的曲子很注意揭示人物心灵,揭示人的内在东西,他勇于创新,在每一部影片中,他都有新的想法,新的创意,如在影片《良家妇女》中,他以民间乐器“埙”为影片主导音色,同时在民族基调上加入浪漫派技法,使影片音乐带有强烈的散文风格,影片《贞女》以二胡为主导音色,融进现代派技法,使影片音乐超越了“说明”和“表意”层次。施万春的创作风格就是民族的东西和西洋的的东西,现代的东西和流行的东西有机的融为一体。他为影片《孙中山》作曲,采用了浪漫派,民族的和现代技法相结合的创作手法,使背景音乐同影片内容、画面有机地融为一体,形成完整统一的风格。使观众在观看影片时注意力集中在整体情节上;《孙中山》的音乐于1987年获得了第七届中国电影金鸡奖最佳音乐奖。

施万春施万春的曲子很注意揭示人物心灵,揭示人的内在东西,他勇于创新,在每一部影片中,他都有新的想法,新的创意,如在影片《良家妇女》中,他以民间乐器“埙”为影片主导音色,同时在民族基调上加入浪漫派技法,使影片音乐带有强烈的散文风格,影片《贞女》以二胡为主导音色,融进现代派技法,使影片音乐超越了“说明”和“表意”层次。施万春的创作风格就是民族的东西和西洋的的东西,现代的东西和流行的东西有机的融为一体。他为影片《孙中山》作曲,采用了浪漫派,民族的和现代技法相结合的创作手法,使背景音乐同影片内容、画面有机地融为一体,形成完整统一的风格。使观众在观看影片时注意力集中在整体情节上;《孙中山》的音乐于1987年获得了第七届中国电影金鸡奖最佳音乐奖。

施万春的成功,是与他平时的努力分不开的,他认为,作曲家应该像演员一样,必须投入到作品中去,深层次的体验,创作,他在为《孙中山》配乐时,就把自己看成是孙中山;为《良家妇女》、《贞女》配乐时,就把自己看成是女主人公,同影片的角色同呼吸,共命运,因此,创作出来的作品才有血有肉,有生气。

施万春的作品还有一大特点,就是注意“声画对位”,“背景音乐”,“效果音乐”与“气氛音乐”,如《孙中山(上下)》中的六次战役的音画关系有同步的,平行的,对比的,反行的;有画面虚,音乐实,有画面实,音乐虚,这就是根据主题来确定的声画,背景,效果和气氛的创作,“音乐既是电影语言中的一种,那就应该讲他自己的语言”,施万春正是用这种特殊的语言来向观众讲述电影,讲述生活的。

像大多数中国作曲家一样,声乐创作是施万春比较重要的音乐实践领域,而艺术歌曲的创作更是作曲家非常衷情的创作体裁之一。作曲家谈到对自己创作的评价时说:“艺术歌曲是我十分喜爱的创作体裁之一,在我的作品中除了《良家妇女》、《孙中山》几部电影音乐之外,艺术歌曲《送上我心头的思念》和电影《太阳和人》主题歌《人字歌》是我最满意的作品了。”

流畅、优美、易记的旋律;富于色彩感的和声;节制而有创新的音乐技法运用;自然、朴素、含蓄但富于情感的音乐表达是这首歌曲得以广泛流传的重要原因,也成为施万春艺术歌曲创作的重要特征。

成就荣誉

他的电影音乐注意揭示人物心灵,勇于创新,在每一部影片中,都有新的想法;他为影片《孙中山》所作的音乐,使他于1987年获得了第七届中国电影金鸡奖最佳音乐奖。

施万春教授在近五十年的教学生涯中,为国家培养了大批音乐人才,他的学生大多成为了音乐战线上的骨干,活跃在国内外音乐舞台上。是首批国务院特殊津贴的获得者,2005年荣获中国电影百年电影音乐创作特殊成就奖。

施万春访谈风情常万种寸草报春晖

那段日子里,他的心里充满了懊悔、沮丧和茫然。多年后,当他回想起往事时感慨地说:“那时家里穷,不要说买不起钢琴,就连个有钢琴的朋友也交不上啊!”俗话说,天无绝人之路。就在此时,后来与施万春结为金兰之交的郭凌弼向伸出援助之手。当时郭凌弼他也在跟崔庄乡学音乐,准备考音乐学院。当他知道施万春的境遇后,就安排施万春到朋友家练琴,还将她带到钢琴老师董桂玲家,请求董老师免费教他,董慨然允诺。在他们的帮助下,施万春学完了音乐学院招生考试的所有科目,并以优异的成绩顺利地考上了中央音乐学院作曲系。

当接到中央音乐学院的录取通知书时,他十分高兴,可这高兴中却不免带着几分不安。按照母亲本来的打算,儿子高中毕业后应马上找份工作,帮助父亲挣钱养活一家九口。他思索再三,还是决定去上大学——为了更远的未来,也为了更好地改变家境,必须咬咬牙再挺几年。

考是考上了,可去天津的车费却凑不上来,一家人愁得直掉泪。幸远房堂叔施振吉解囊相助,给他送来了五元钱。施万春后来一生铭记着堂叔的大恩大德。这位堂叔去世后,施万春把堂叔在农村的弟弟接到了家里养老。

唯大英雄能本色

他在学校的头两年紧张而又愉快。学校给了他最高额的甲等助学金:每月16元5角。除掉12元5角伙食费,还剩4 元。他自然一分钱也不乱花。另外,他还利用课余时间抄谱、刻蜡板、弹伴奏,挣点钱贴补家用。后来,他每月都寄10元给在农村的爷爷奶奶。1959年后的那几年全国困难时期,即使学生也吃不饱饭,可他却仍把省下的口粮换成粮票寄给老人。他生活极其俭朴,冬天穿一身家里做的棉袄棉裤,在校园里显得很招眼,朋友们因此称他为“青年农民”,可他却十分坦然。

在1958年前,他成绩一直名列前茅,各专业课程都得满分。1957年,“山雨欲来风满楼”,“帮助党整风”的大鸣大放开始了,满院的大字报、连台的演讲会,可这却并没有对沉浸在音乐世界里的施万春产生多大影响,他照常挟着琴谱去琴房。直到他看到郭凌弼、田联韬等许多同学陆续被打成右派,他才打抱不平地说:“他们都是好人,不可能是反革命!”于是立即落了个同情阶级敌人、小资产阶级温情主义的罪名,时常大会被点名,小会挨批判。从此,这个平时两耳不闻窗外事,一心只听“贝多芬”的施万春成了深受资产阶级文艺毒害,走白专道路的典型,成了受到歧视的异类。

1958年,作曲系搬到农村。那时总路线、大跃进、人民公社“三面红旗”席卷中国大地,在那个“一天等于二十年”的年代,举国若狂,“赶英超美”,作曲系岂能置身事外。学校规定,人人都得在会上报“跃进规划”。有同学说十年赶上贝多芬,有同学说十五年超过肖斯塔科维奇,轮到施万春,他却说:“我十五年能赶上我的主科老师就不错了!”在报歌曲创作的指标时,有的说每个月写一百首,有的说二百首,有的甚至报三百首,问到施万春,他却说:“我一个月能写好三首就很满意了!”真是个不开窍的家伙,这在当时可是严重的政治问题呀!果然,他又成了右倾保守主义的典型。可更令他痛苦的是他所酷爱的大师及他们的作品都成了毒草——他音乐圣殿坍塌了。他对音乐的执著第一次产生了动摇——早知如此,倒不如回家种地当农民。

自然,他没去当农民,一个新的契机使他重新振作起来。1959年,他接受了一项为庆祝新中国十周年创作大型乐曲的任务。这组乐曲就是他的成名作《节日序曲》。该乐曲用奏鸣曲式写成,表现了欢腾热闹的节日气氛,渗透着他对幸福生活的向往和渴求,高亢激昂,令人振奋。他压抑多时的激情也因此得到了宣泄。《节日序曲》当时就引起了轰动。十几年后,他又做了较大的修改,把童年的回忆、夏夜的场院和孩子们的嬉闹追逐等情景融了进去。四十多年来,《节日序曲》曾多次在美国、日本、新加坡和香港等国家和地区上演,也国内许多大型活动的常备节目,深为大众喜爱。《节日序曲》仍是国家交响乐团的保留曲目。

忆往昔峥嵘岁月稠,因了心中那一点对音乐艺术的执著和对美好的向往,施万春闯过了生命中一道又一道的坎,并为中国的音乐及音乐教育事业做出了有目共睹的贡献。当回首往事,谈到自己对人生的认识时,施先生说:“我喜欢按本来面目生活。” 古人云,“唯大英雄能本色,是真名士自风流”,说的大约就是施先生这种人吧!

施万春电影音乐作品目录

七·七事变 THE LU GOU QIAO INCIDENT(1995)

冲出死亡营 (1993)

重庆谈判CHONGQING NEGOTIATIONS(1993)

决战之后(上、下集) AFTER THE FINAL BATTLE(1992)

大决战·淮海战役 (1991)

世界屋脊的太阳 (1991)

剑吼长城东(1990)

开国大典 THE BIRTH OF NEW CHINA(1989)

秘密采访A SECRET COVER(1989)

欢乐英雄TO DIE LIKE A MAN(1988)

阴阳界THE DEAD AND THE LIVING(1988)

山雀儿CAUGHT BETWEEN LOVERS(1987)

贞女 TWO VIRTUOUS WOMEN(1987)

钢锉将军THE STEEL-FILE GENERAL(1986)

孙中山DR.SUN YAT-SEN(1986)

田野又是青纱帐GREEN FIELDS AGAIN(1986)

良家妇女A GOOD WOMAN(1985)

山的女儿 THE DAUGHTER OF MOUNTAINS(1985)

二十六个姑娘 THREE WERE 26 GIRLS(1984)

黄河之滨 AT THE BANK OF YELLOW RIVER(1984)

家庭琐事录 THE STORIES OF A FAMILY(1984)

欧妹 OU MEI(1984)

等 WAITING(1983)

梅岭星火SPARK IN THE MEI MOUNTAIN(1982)

如意 AS YOU WISH(1982)

药 MEDICINE(1981)

丫丫 THE SLAVE GIRL(1979)

瞬间 IN A TWINKLING(1979)

青松岭(1973)

青松岭(1965)

-

PRO上市 售价9.48万

2025-09-23 06:56:13 查看详情 -

成都丰田雷凌优惠达1.3万元 成都大众捷达最高优惠1.3万元

2025-09-23 06:56:13 查看详情 -

款福特撼路者上市 售27.88万元起

2025-09-23 06:56:13 查看详情 -

3将上市 17.58万

2025-09-23 06:56:13 查看详情 -

黄海纯电轿车Smile将于12月上市 29万元

2025-09-23 06:56:13 查看详情 -

江淮嘉悦X7正式上市 售5.97万元起/续航201km

2025-09-23 06:56:13 查看详情 -

年度改款/将于近期上市 20万元

2025-09-23 06:56:13 查看详情 -

EV上市 售价103.80万起

2025-09-23 06:56:13 查看详情 -

呼和浩特探岳现金优惠3.5万 成都丰田锐志最高优惠2.2万

2025-09-23 06:56:13 查看详情 -

T70纪念版上市 13.96万元

2025-09-23 06:56:13 查看详情

求购

求购