- 大足石刻

大足石刻

历史沿革

建设肇始

大足石刻大足县,建于公元758年(唐乾元元年),隶属昌州。公元885年(唐光启元年),昌州由静南县迁治大足。至公元1279年(南宋末年),大足一直是昌州州治所在地。大足石刻中的“五山”摩崖造像即在这近400年间完成。

大足石刻大足县,建于公元758年(唐乾元元年),隶属昌州。公元885年(唐光启元年),昌州由静南县迁治大足。至公元1279年(南宋末年),大足一直是昌州州治所在地。大足石刻中的“五山”摩崖造像即在这近400年间完成。

现存大足石刻作品中,最早的为凿于公元650年(初唐永徽元年)的尖山子摩崖造像,其后200多年间仅新开凿圣水寺摩崖造像一处。这两处初、中唐造像总共不过20龛。直到公元885年昌州迁治大足后,摩崖造像方渐大兴。

公元892年(唐景福元年),昌州刺史,充昌、普、渝、合四州都指挥,静南军节度使韦君靖,在县城北龙岗山(今北山)营建“粮贮10年,兵屯数万”的永昌寨的同时,首先在北山凿造佛像。此后,州、县官吏和当地仕绅、平民、僧尼等相继效法,直到公元907~965年间(时为五代十国时期。四川为蜀国,史称前蜀、后蜀)营造佛像不断,形成大足石刻史上第一个造像高潮。

造像发源

源于古印度的石窟艺术自公元三世纪传入中国后,分别于公元五世纪和七世纪前后(魏晋至盛唐时期),在中国北方先后形成了两次造像高峰,但至公元八世纪中叶(唐天宝之后)走向衰落。于此续绝之际,位于长江流域的大足县境内摩崖造像异军突起,从公元九世纪末至十三世纪中叶建成了以“五山”摩崖造像为代表的大足石刻,形成了中国石窟艺术史上的又一次造像高峰,从而把中国石窟艺术史向后延续了400余年。此后,中国石窟艺术停滞,其他地方未再新开凿一座大型石窟,大足石刻也就成为中国石窟艺术建设史上最后的一座丰碑。

晚唐造像

自公元892-1252年的360年间(晚唐景福至南宋淳佑年间),大足先后建成佛教、道教和“三教”造像区34处,造像数量占大足石刻总数的80%左右。其中除北山摩崖造像始凿于公元892年晚唐景福元年外,其余均为公元1082-1252年北宋元丰至南宋淳佑的170余年间建成。

公元十三世纪末叶南宋晚期,因战乱石刻造像中断。至十五世纪末明代永乐年间,摩崖造像方渐复苏,一直延及晚清。公元十五世纪初至十九世纪末(明、清两代)的500年间共有摩崖造像39处,其中虽不乏佳品,但多为小型造像区,造像数量也不足今大足石刻造像总数的20%。

北宋造像

公元965—1077年的百余年间(北宋乾德至熙宁年间),摩崖造像停滞,至今全县未发现一龛当时的纪年造像。此时寺院内供养石刻圆雕造像兴起。今有遗迹可寻或有文可征者,县东有大钟寺,县西有石壁寺,县北有延恩寺等多处。至20世纪80年代,仅大钟寺一处,就出土佛教圆雕纪年造像100多件。

公元1078~1173年(北宋后期的元丰至南宋初期的绍兴、乾道年间),大足石刻造像掀起第二个高潮。自公元1082年(元丰五年)大庄园主严逊舍地开凿石篆山释、道、儒“三教”造像区起,县境内摩崖造像此起彼伏,先后开凿出佛教、道教和“三教”造像区32处。南山、石门山造像区和北山多宝塔均于此间建成。始凿于公元892年的北山造像区,历时250多年,亦至公元1146年南宋绍兴十六年建成。

公元1174~1252年的70余年间南宋淳熙至淳佑年间,时称“六代祖师传密印”的大足僧人赵智凤,承持晚唐川西柳本尊创立的佛教密宗教派,于宝顶山传教。他以弘扬佛法为主旨,清苦70余年,四方募化凿造佛像近万尊,建成了中国佛教密宗史上唯有的一座大型石窟道场,使大足石刻造像达到鼎盛。其间县境其他处造像基本停滞。四方道俗云集赵智凤座下,石刻高手聚集宝顶山竞技献艺。宝顶山成为中国佛教密宗成都瑜伽派的中心地。

五山造像

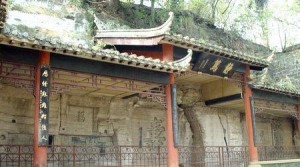

公元十三世纪末和十七世纪中叶,大足曾两度遭受兵燹。“五山”摩崖造像中,除宝顶山圣寿寺两次焚毁、两度重修外,摩崖造像一直保存完好。

“五山”摩崖造像建成后,除世俗装绚、培修外,直到十九世纪末至本世纪初年,当地民众才在造像区旁增刻观音、山神、天公地母等少数几个小龛。现基本上保持了唐、宋时期造像的规模和风貌。1949年中华人民共和国建立后,一直妥善保护,并对公众开放。

以北山、宝顶山、南山、石篆山、石门山(简称“五山”)摩崖造像为代表的大足石刻是中国石窟艺术重要的组成部分,也是世界石窟艺术中公元九世纪末至十三世纪中叶间中国晚唐景福元年至南宋淳佑十二年最为壮丽辉煌的一页。大足石刻始建于公元650年唐永徽元年,兴盛于公元九世纪末至十三世纪中叶,余绪延至明、清,是中国晚期石窟艺术的代表作品。

“五山”摩崖造像以规模宏大,雕刻精美,题材多样,内涵丰富,保存完好而著称于世。以集释佛教、道教、儒家“三教”造像之大成而异于前期石窟。以鲜明的民族化、生活化特色,在中国石窟艺术中独树一帜。以大量的实物形象和文字史料,从不同侧面展示了公元九世纪末至十三世纪中叶间中国石窟艺术风格及民间宗教信仰的重大发展、变化,对中国石窟艺术的创新与发展有重要贡献,具有前期各代石窟不替代的历史、艺术、科学和鉴赏价值。

后世破坏

佛头遭盗割

1995年6月4日,大足石刻北山多宝塔内一尊南宋时期的释迦牟尼佛像头部被人盗割。25天后,警方在成都将主犯王洪君抓获,并找到来不及出售的佛头。王洪君被法院依法判处死刑,并于1996年执行。作为共犯的阳文德侥幸逃脱了警方的抓捕,并四处躲藏。2006年6月,大足警方接到举报,阳文德在重庆一建材市场出现。8月30日,警方通过布控,一举抓获了在建材市场打工的阳文德。[4]

主要景点

大足石刻(8)大足石刻

大足石刻(8)大足石刻

大足古号“海棠香国”,位于重庆市西北部,是闻名世界的石刻之乡。大足石刻是对其境内摩崖石刻群的统称,共计石刻造像70余处,总计10万尊,其中以宝顶山和北山石刻最为著名,保存最为完好。

大足石刻创于晚唐、盛于两宋,以佛教造像为主,儒、道造像并存,美轮美奂,璀璨夺目,真正体现了外来佛教文化与中国传统儒教、道教文化的历史性融合,集中呈现了中华民族忠孝、诚信、礼义、廉耻的核心价值理念,至今影响着中国,感染着世界,是中国晚期石窟艺术的杰出代表作。

1999年12月1日,大足石刻(宝顶山、北山、南山、石门山、石篆山石刻5处摩崖造像),被联合国教科文组织列为《世界遗产名录》,现为全国重点文物保护单位,国家AAAAA级旅游景区。

国家文物局川渝石窟重大示范项目试点大足石刻宝顶山卧佛和小佛湾摩崖造像保护修缮工程将于2019年6月底正式启动。[5]

宝顶山石刻

特色

大足宝顶山石刻包括以圣寿寺为中心的大佛湾、小佛湾近万尊大型佛教密宗道场,凡佛典所载,无不备列,几乎将一代大教搜罗毕尽,且以“神的人化,人的神化”创新形式和精湛技艺,将佛教典故民族化、生活化、世俗化,为各类文化层次旅游者所能欣赏和感悟,是大足石刻精华之所在。

大足宝顶山石刻位置

大足宝顶山石刻位置

宝顶山摩崖造像位于重庆市大足区城东北14km的宝顶镇街村境内,地属丘陵地貌,系鹿头山系。地理坐标:北纬29º 45.271′,东经105 º 47.597′。石刻区所在海拔高度为478-498米之间,维摩顶海拔高度为528米。[2]

造像

宝顶山石刻由“第六代祖师传密印”的赵智凤以一代宗师之坚毅,于南宋淳熙至炉子佑年间(公元1174-1252年间)历时70余年,总体构思组织开凿而成,是一大型佛教密宗道场。

刻势磅礴,雄伟壮观,生活气息浓郁,近万尊造像宛如一卷镌刻在500多米长崖壁上的连环图画,前后内容连接,雕刻无一雷同,把中国石窟艺术推上了最高峰。其中的千手千眼观音像更是被誉为“国宝中的国宝”。

北山石刻

北山石刻是大足佛教石窟艺术鉴赏旅游圣地,人物造像个性鲜明,体态优美,比例匀称,穿戴华丽,璎珞蔽体,花簇珠串,玲珑剔透,装饰味浓。普贤菩萨像被誉为“东方维纳斯”、文殊菩萨像被誉为“东方美男子”、数珠手观音像被昵称为“媚态观音”,故北山石刻有“中国观音造像的陈列馆”之美誉,被公认为是“中国石窟艺术皇冠上的一颗明珠”。

位置 大足北山石刻

大足北山石刻

北山,古名龙岗山,北山摩崖造像位于重庆市大足区城北龙岗街道办事处龙岗村境内。地理坐标:北纬29º 45′,东经105 º 47′。摩崖造像区所在海拔高度为380—552m之间。[2]

造像

北山石刻位于佛湾,开凿于唐景福元年至南宋绍兴(公元892-1162年)。造像崖长约300米,高为7-10米,造像龛窟密如蜂房,分为南、北两段。

造像近万尊,造像题材51种,以佛教密宗为主。其次有三阶教、净士宗等,异于中国前期石窟。136号转轮经藏窟是宋代石刻之精华和代表,堪称北山石刻“镇山之宝”。窟正众观音造像秀美、雕刻精细、栩栩如生、整体布局和谐、保存完好无损,堪称东方美神之大荟萃。

石门山石刻

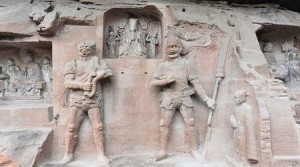

石门山石刻题材主要为佛教和道教人物故事,是大足石刻中规模最大的一处佛、道教合一造像区,尤以道教题材诸窟造像最具艺术特色。作品造型丰满,神态逼真,将神的威严气质与人的生动神态巧妙结合,在中国石刻石窟艺术中独树一帜。

大足石门山石刻位置

大足石门山石刻位置

石门山摩崖造像位于重庆市大足区东南部石马镇境内,距大足区城22km,与“石马跃进水库”相距约1km,北侧近邻主要干线公路——大铜公路。地理坐标:北纬:29°39′,东经105°51′。海拔高度360—373m之间。[2]

造像

石门山石窟开凿于北宋绍圣至南宋绍兴二十一年(公元1094 - 1151年),沿岩崖造像,崖面全长71.8米,崖高3.4 - 5米,造像12龛窟。所造石像或仙或释、或诸鬼神、居于一区,皆玲珑万状,鬼斧神工,精妙绝伦。此外尚存造像记20件,碑碣、题刻8件、培修记8件、以及文惟一、文居道、蹇忠进等工匠师的镌名。

石篆山石刻

石篆山石刻是中国最早的儒、释、道三教合一造像区,特别是6号龛儒家石窟造像“孔子十哲龛”世界少有。石篆山计有造像九组,约四五千躯,其中地藏像、老君窟、三世佛窟、文宣王窟、文殊窟、鲁板窟等保存完好,其余均已模糊难辨。

大足石篆山石刻位置

大足石篆山石刻位置

石篆山摩崖造像重庆市大足区城西南25km处的三驱镇佛会村境内。石刻中心点坐标北纬:29º35′,东经:105º34′。海拔437±8m。[2]

造像

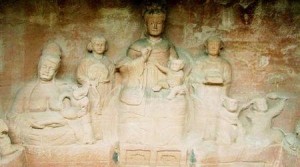

石篆山石刻,开凿于公元1082-1090年(北宋元丰五年至绍圣三年,其中“诃利帝母像”是最具有史学研究价值的石刻群,龛正壁主像诃利帝母,凤冠霞帔,冠带垂肩,面目秀丽,颈戴项链,身著广袖长服,飘带贴肩压臂垂身两侧,善跏趺坐宝宣台上,左手于身前抱一小孩坐左膝上,右手于胸前持一吉祥果,双脚着靴踏双孔方几。

主像左右各立一侍女,头盘双髻斜垂于两耳,著对襟长裙服腰间系带束衣。右侍女之右壁,刻一乳母和两小孩,乳母头绾两髻,两耳垂珰,身着开领广袖长服,袒胸露乳,双手正抱一小孩怀中喂奶,小孩儿天真活泼,煞是可爱,或酣睡,或游戏玩耍。

南山石刻

大足南山石刻以三清古洞为代表,共刻像421尊,在洞窟形制上体现出道教仪式中旋绕一法的运用。在中国宋代道教石窟中,此窟雕刻最为精美,有着极高的宗教、历史、艺术价值。

大足南山石刻位置

大足南山石刻位置

南山,古名广华山,南山摩崖造像位于重庆市大足区城南1.5km的棠香街道办事处群力村境内。地理坐标:北纬29º41'45″,东经105º42'57″;海拔高度514m。[2]

造像

大足南山石窟造像开凿于南宋绍兴年间(公元1131-1162年),崖面长86米,高3.5至10.2米,摩崖造像一共有15龛,是中国石窟艺术中罕见的神仙体系最多、最集中、最完备的纯道教造像,也是大足石刻中书卷气最浓的一处石窟。生动反映了公元12世纪道教已由早期的老君、“三官”崇拜演变为神系、神阶明确的“三清”、“四御”信仰的历史事实。

历史人文

韦君靖碑大足石刻以佛教造像为主,儒、道教造像并陈,充分展示了中华民族忠孝、诚信、礼仪、廉耻的核心价值理念,是中国晚期石窟造像艺术的典范,与敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟等中国四大石窟齐名。规模之宏大,艺术之精湛,内容之丰富,保存之完好,更是世界罕见。大足区历史悠久,旅游资源丰富。区境内石刻造像星罗棋布,公布为文物保护单位的摩崖造像多达75处,雕像5万余身,铭文10万余字,其中全国重点文物保护单位6处。宝顶山摩崖造像始凿于南宋年间,四周2.5千米内山岩上遍刻佛像,包括以圣寿寺为中心的大佛湾、小佛湾造像。以大足大佛湾为主体,小佛湾次之,分布在东、南、北三面。巨型雕刻360余幅,以六道轮回,广大宝楼阁、华严三圣像、千手观音像等最为著名。宝顶大佛湾处有川东古刹圣寿寺,创建于南宋。庙宇巍峨,雕梁满目,坐落于势峻秀、环境幽雅的林木之中。寺侧南岩为万岁楼,这是一座造型别致的二层飞檐翘角楼阁。北山摩崖造像位于大足城区北1.5公里的北山之巅,开凿于唐景福元年至南宋绍兴末年(892—1162年),依岩而建,长达里许,形若新月,龛窟密如蜂房,分为南、北两段,共编290号,以雕刻精细、技艺高超、俊美典雅而著称,被誉为公元9世纪末至13世纪中叶间的“石窟艺术陈列馆”。其中,刻于公元895年的《韦君靖碑》,具有补唐史的重要价值;刻于公元1163~1189年间的《赵懿简公神道碑》,系宋代四大书法家之一的蔡京所书,为书法艺术之珍品;二十二章《古文孝经碑》,则被史家们称之为“寰宇间仅此一刻”。南山,古名广华山,位于大足区城东南方向五华里处。山顶上原有道观,名玉皇观。南山石刻造像缘起于南宋时期(公元1127-1279年),属道教造像。明清两代稍有增补。

韦君靖碑大足石刻以佛教造像为主,儒、道教造像并陈,充分展示了中华民族忠孝、诚信、礼仪、廉耻的核心价值理念,是中国晚期石窟造像艺术的典范,与敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟等中国四大石窟齐名。规模之宏大,艺术之精湛,内容之丰富,保存之完好,更是世界罕见。大足区历史悠久,旅游资源丰富。区境内石刻造像星罗棋布,公布为文物保护单位的摩崖造像多达75处,雕像5万余身,铭文10万余字,其中全国重点文物保护单位6处。宝顶山摩崖造像始凿于南宋年间,四周2.5千米内山岩上遍刻佛像,包括以圣寿寺为中心的大佛湾、小佛湾造像。以大足大佛湾为主体,小佛湾次之,分布在东、南、北三面。巨型雕刻360余幅,以六道轮回,广大宝楼阁、华严三圣像、千手观音像等最为著名。宝顶大佛湾处有川东古刹圣寿寺,创建于南宋。庙宇巍峨,雕梁满目,坐落于势峻秀、环境幽雅的林木之中。寺侧南岩为万岁楼,这是一座造型别致的二层飞檐翘角楼阁。北山摩崖造像位于大足城区北1.5公里的北山之巅,开凿于唐景福元年至南宋绍兴末年(892—1162年),依岩而建,长达里许,形若新月,龛窟密如蜂房,分为南、北两段,共编290号,以雕刻精细、技艺高超、俊美典雅而著称,被誉为公元9世纪末至13世纪中叶间的“石窟艺术陈列馆”。其中,刻于公元895年的《韦君靖碑》,具有补唐史的重要价值;刻于公元1163~1189年间的《赵懿简公神道碑》,系宋代四大书法家之一的蔡京所书,为书法艺术之珍品;二十二章《古文孝经碑》,则被史家们称之为“寰宇间仅此一刻”。南山,古名广华山,位于大足区城东南方向五华里处。山顶上原有道观,名玉皇观。南山石刻造像缘起于南宋时期(公元1127-1279年),属道教造像。明清两代稍有增补。

文化价值

中国石窟艺术在其长期的发展过程中,各个时期的石窟艺术都积淀了自己独具特色的模式及内涵。以云冈石窟为代表的早期石窟艺术魏晋时期,公元四至五世纪受印度犍陀罗和笈多式艺术的影响较为明显,造像多呈现出"胡貌梵相"的特点。以龙门石窟为代表的中期石窟艺术隋唐时期,公元六至九世纪表现出印度文化与中国文化相融合的特点。作为晚期石窟艺术(晚唐至南宋时期,公元九世纪末至十三世纪中叶)代表作的大足石刻在吸收、融化前期石窟艺术精华的基础上,于题材选择、艺术形式、造型技巧、审美情趣诸方面都较之前代有所突破,以鲜明的民族化、生活化特色,成为具有中国风格的石窟艺术的典范,与敦煌、云冈、龙门等石窟一起构成了一部完整的中国石窟艺术史。大足石刻“三教”造像俱全,有别于前期石窟。以南山摩崖造像为代表的公元十一至十三世纪中叶的道教造像,是中国这一时期雕刻最精美、神系最完备的道教造像群。石篆山摩崖造像中以中国儒家创始人孔子为主尊的“儒家”造像,在石窟艺术中可谓凤毛麟角。以石篆山摩崖造像为代表的佛教、道教、儒教“三教”合一造像,以及以石门山摩崖造像为代表的佛教、道教合一造像在中国石窟艺术中亦极为罕见。就保存状况而言,大足石刻是中国石窟艺术群中保存最完好之一。

“五山”摩崖造像保存完好。全部龛窟与造像,除历史上对少数雕像肢体残损部分有过补塑外,未遭受大的人为和自然灾害的破坏。1949年中华人民共和国成立后,在日常维修保护中,严格遵守“不改变原状”的原则,以确凿文献、碑刻题记为依据,采用传统技术与现代科学技术相结合的手段进行。其设计、材料、工艺、布局等方面均保持了历史的真实性。在对“五山”造像主体进行保护的同时,注重其周围环境的保护,基本上没有改变其环境关系。因此,从总体上看,“五山”摩崖造像基本上保持了历史的规模、原状和风貌。

大足石刻的千手观音是国内唯一真正的千手观音,约1006个。北山造像依岩而建,龛窟密如蜂房,被誉为公元九世纪末至十三世纪中叶间的“石窟艺术陈列馆”。宝顶山大佛湾造像长达500米,气势磅礴,雄伟壮观。变相与变文并举,图文并茂;布局构图谨严,教义体系完备,是世界上罕见的有总体构思、历经七十余年建造的一座大型石窟密宗道场。造像既追求形式美,又注重内容的准确表达。其所显示的故事内容和宗教、生活哲理对世人能晓之以理,动之以情,诱之以福乐,威之以祸苦。涵盖社会思想博大,令人省度人生,百看不厌。南山、石篆山、石门山摩崖造像精雕细琢,是中国石窟艺术群中不可多得的释、道、儒“三教”造像的珍品。

对中国石窟艺术贡献

大足石刻注重雕塑艺术自身的审美规律和形式规律,是洞窟造像向摩崖造像方向发展的佳例。在立体造型的技法上,运用写实与夸张互补的手法,摹难显之状,传难达之情,对不同的人物赋予不同的性格特征,务求传神写心。强调善恶、美丑的强烈对比,表现的内容贴近生活,文字通俗,达意简赅,既有很强的艺术感染力,又有着极大的社会教化作用。在选材上,既源于经典,而又不拘泥于经典,具有极大的包容性和创造性,处处反映出世俗信仰惩恶扬善、调伏心意和规范行为的义理要求。在布局上,是艺术、宗教、科学、自然的巧妙结合。在审美上,融神秘、自然、典雅三者于一体,充分体现了中国传统文化重鉴戒的审美要求。在表现上,突破了一些宗教雕塑的旧程式,有了创造性的发展,神像人化,人神合一,极富中国特色。总之,大足石刻在诸多方面都开创了石窟艺术的新形式,成为具有中国风格和中国传统文化内涵,以及体现中国传统审美思想和审美情趣的石窟艺术的典范。同时,作为中国石窟艺术发展、变化的一个转折点,大足石刻所出现的许多有异于前期的新因素又极大地影响了后世。

石窟艺术生活化的典范

大足石刻以其浓厚的世俗信仰,纯朴的生活气息,在石窟艺术中独树一帜,把石窟艺术生活化推到了空前的境地。在内容取舍和表现手法方面,都力求与世俗生活及审美情趣紧密结合。其人物形象文静温和,衣饰华丽,身少裸露;形体上力求美而不妖,丽而不娇。造像中,无论是佛、菩萨,还是罗汉、金刚,以及各种侍者像,都颇似现实中各类人物的真实写照。特别是宝顶山摩崖造像所反映的社会生活情景之广泛,几乎应有尽有,颇似公元十二世纪至十三世纪中叶间(宋代)的一座民间风俗画廊。无论王公大臣、官绅士庶、渔樵耕读,各类人物皆栩栩如生,呼之欲出。大足石刻中的“五山”摩崖造像,可以说是一幅生动的历史生活画卷,它从各个侧面浓缩地反映了公元九至十三世纪间(晚唐、五代和两宋时期)中国社会生活,使源于印度的石窟艺术经过长期的发展,至此完成了中国化的进程。

对中国佛教密宗史贡献

按过去佛教史籍记载,中国密宗盛行于公元八世纪初叶,流行于黄河流域,至公元九世纪初日本僧人空海东传日本后,中国汉地渐至衰落。而北山、宝顶山大量造像及其碑刻文字无可争辩地表明,公元九至十三世纪,密宗在四川不仅未见绝迹,而且处于兴盛。公元九世纪末(晚唐)四川西部的柳本尊自创密宗,号称“唐瑜伽部主总持王”,苦行传道。到公元十二至十三世纪中叶间(南宋中期),高僧赵智凤承持其教,号称“六代祖师传密印”,在昌州大足传教布道,创建了宝顶山摩崖造像这座石窟史上罕见的完备而有特色的密宗道场,从而把中国密宗史往后延续了400年左右,为中国佛教密宗史增添了新页。

宗教信仰的变化

信神不信教、信仰多元化,是中国民间宗教信仰在长期的发展过程中出现的一个重大变化。大足石刻作为中国民间宗教信仰的产物,便是其重要实物例证。一方面,作为中国传统文化中三大主体的儒家、道教及佛教,在其长期的发展进程中,总趋势是由“相互对抗”走向“相互融合”。其表现之一,是使原本属于佛教产物的石窟艺术为道教和儒家所借用,且“三教”创始人不分高下的出现在同一个石窟之中。大足石刻中有释、道、儒“三教”分别造像者,有佛、道合一和“三教”合一造像者。这些造像表明,公元十至十三世纪,“孔、老、释迦皆至圣”,“惩恶助善,同归于治”的“三教”合流的社会思潮已经巩固;世俗信仰对于“三教”的宗教界线已日渐淡漠。

另一方面,大足石刻丰富多样的造像题材又有力地反映出这一时期源于印度的佛教神祇和道教早期的神仙系统已与中国民俗信仰的神灵融合,呈现出信仰多元化的趋势。大足石刻所展示出的这种民间宗教信仰的重大发展、变化,成为后世民间信仰的基础,影响深远。

保护现状

法律护守

1998年,重庆市政府颁布了《重庆市大足石刻保护管理办法》。为了更好地保护大足石刻,将现行办法上升为地方性法规,2016年9月,在重庆市四届人大常委会第二十八次会议上,市政府提请审议的《重庆市大足石刻保护条例(草案)》首次进入分组审议。

草案规定,大足石刻包括北山摩崖造像、宝顶山摩崖造像、南山摩崖造像、石篆山摩崖造像和石门山摩崖造像,及其附属的其他造像、古建筑、古遗址和附属文物。在大足石刻保护范围和建设控制地带禁止排放二氧化硫、氮氧化物、粉尘、烟尘等,推广使用电、气、太阳能等。机动车将不能驶入保护范围,不按规定线路行驶停车,将面临最高2000元罚款。刻画、涂污、张贴、攀爬、损坏文物或者文物保护设施情节严重的,也将处以最高1万元罚款。在非指定地点燃放烟花爆竹、佛香情节严重的,将面临最高1000元罚款。

2017年3月,《重庆市大足石刻保护条例(草案)》进入二审。二审条例草案确定,进入大足石刻保护范围内开展讲解活动的讲解员、导游、旅游志愿者,应接受大足石刻保护管理机构提供的免费培训,为游客提供符合大足石刻历史文化内涵的讲解服务。专门针对一个文物保护单位来开展地方立法,这在重庆还是首次。

2017年3月30日,《重庆市大足石刻保护条例》在重庆市四届人大常委会第三十五次会议上审议通过,条例自6月1日起施行。

修复工作

因环境干湿交替和酸雨作用,“千手观音”传病情严重,造像表面出现大面积的剥落、空鼓、龟裂等。中国国家文物局于2011年3月审批通过了中国石质文物保护一号工程——《大足石刻千手观音造像总体修复方案》,并于当年4月18日开始对大足石刻“千手观音”进行了历史上规模最大、最科学系统的一次修复工程。

截止2012年9月13日,大足石刻“千手观音”已完成顶层242只手、9只手臂及66件法器的修复,修复面积约20平方米,占本体修复总量的1/4。[6]

2015年6月12日,重庆大足石刻世界文化遗产博览园举行了千手观音造像抢救保护性工程竣工仪式,这意味着全国首个石窟修复项目、历时近8年的重庆大足石刻千手观音造像修复工程完成,正式对游客开放。

2017年5月10日,大足石刻宝顶山上又一处与千手观音价值等同的珍贵造像——31米的宝顶山卧佛修复方案已编制完成,日前启动修复。预计整个修复时间在5年以上,修复期间游客仍可参观。

2017年5月27日,意大利威尼托文化遗产集群与重庆大足石刻研究院签约,计划将在两年内修复大足石刻考古遗址内舒成岩摩崖造像。

2019年6月底,国家文物局川渝石窟重大示范项目试点大足石刻宝顶山卧佛和小佛湾摩崖造像保护修缮工程正式启动。[7]

截止2021年12月,经过两年多修缮,世界文化遗产大足石刻小佛湾石窟室外遗存本体修复基本完成,整个保护修缮工程进度过半。室外遗存部分的主要病害集中在砂岩表层劣化、造像局部残损、表面污染、石砌体局部倾斜、渗水等。与室内遗存部分相比,室外遗存部分修复难度更大。在小佛湾石窟修缮工程启动之初,文保单位便通过大量前期研究,确定了由难到易、由外到内的修复顺序,率先开展了小佛湾石窟室外遗存修缮工作。下一步,文保人员把工作重心转向小佛湾石窟室内遗存部分。小佛湾石窟修缮工作预计于2023年底全部完成。[8]

自1999年列入《世界遗产名录》以来,大足石刻共实施文物保护项目80余个,石刻病害得到有效遏制,石刻保存环境显著提升。20年来,大足石刻完成了宝顶山千手观音造像抢救性保护,卧佛渗水治理,观经变、地狱变抢险加固,南山、石篆山石刻综合保护等80余个文物保护项目,使石刻病害得到有效遏制,大足石刻的保护方式正在从以抢救性保护为主,向抢救性与预防性保护并重的方向转变。[9]

云游大足

2020年4月,重庆市民刘超惊奇地发现,大足石刻景区竟出现在快手直播中。跟随工作人员的镜头,他在网上“云游”大足石刻,看到了向往已久的精美造像。和刘超一样,不少人观看了大足石刻的直播。两天内3场直播,全网观看人次超过1000万。

让更多游客能够欣赏到历经千百年风雨的石窟艺术,离不开大足对石刻坚持不懈的保护。多年来,大足积极保护石刻,做了大量工作。宝顶山千手观音像有800多年历史,是大足石刻的“镇馆之宝”,它的修复被列为国家石质文物保护一号工程。2015年,千手观音像修复完成。

在修复过程中,有一位“医生”发挥了重要贡献,她就是大足石刻研究院文物保护工程中心主任陈卉丽。作为保护工程石质修复组组长,她用7年时间参与修复,并总结出“望闻问切”的文物病害诊断“四诊法”,为其他石刻保护提供借鉴。

值得一提的是,2017年,大足石刻三维测绘与数字化工程启动,测绘面覆盖九成以上造像。“三维测绘就是激光扫描,保留石刻造像修复前的原始数据,为修复提供依据。”陈卉丽说,三维测绘可以激光打印,进行真实复原,为修复专家提供样本数据,让专家远程诊疗成为可能。

一手抓抢救,一手抓预防。2019年12月,大足石刻监测预警系统投入使用,标志着大足石刻由抢救性保护转变为预防性保护。

走进大足石刻研究院监测中心,在一块大型LED屏上显示着各类实时数据与分析走势图,如温度、微环境、岩体稳定性等共70项内容。一旦洞窟内有倾斜或者温度异常,工作人员就能及时发现,实施加固工程或者减少游客。

“监测预警系统相当于‘听诊器’,帮助我们实时检查,生成‘体检报告’,提前发现石刻的问题,尽早修复。”陈卉丽说。

石刻保护好了,开发利用就有了坚实基础。近年来,大足石刻景区积极转型创新,抓住技术发展机遇,创作大量石刻文创产品,助力全区文旅融合深度发展。

以前,游客往往观赏完宝顶山大佛湾一带的造像后就离开了,整个观光过程仅约1小时。近年来,大足石刻景区进行提档升级,让游客从“看石刻”转变为“游景区”“逛城市”。如今,大足石刻景区环境优美,设施更加完善,游客平均游览时间达3小时以上。

仅有大足石刻还不够,大足积极推进城景融合,建设国际文旅城市。具体来说,就是把大足的人文、山水、温泉、乡村旅游等资源有效串联,以宝顶山景区至龙水湖景区为主线,以沿线美丽乡村示范片为补充,把景与城有机融合,开辟精品路线,吸引更多游客。

去年,大足还启动建设石刻文创园,签约落户项目16个,引进20多位省级以上工艺美术大师,打造雕塑艺术产业基地。

“石头是冰冷的,文化是温暖的。我们要打好石刻牌,让石刻活起来。”大足区委书记于会文说,当前,大足将大足石刻作为重点工程,坚持以文化兴区带动经济社会全面发展。

成立研究院

大足石刻作为世界石窟艺术的一座丰碑,作为重庆唯一的世界文化遗产,是西部丰富民族文化资源的杰出代表。2020年10月18日,在四川美术学院虎溪校区,来自市教委、文旅委、大足区、重大、西大、重师等众多专家学者齐聚,共同见证大足学研究院正式成立挂牌。大足学研究院立志于发掘、保护、传承、创新西部丰富的文化资源,培养薪火相传的文化遗产保护、研究与传承的高级人才。

四川美术学院大足学研究院以巴蜀石窟研究为中心,以西南文化遗产研究为主体,以“一带一路”沿线文化遗产研究为互动,是致力于中华优秀传统文化的发掘、研究、保护、转化为一体的研究平台。研究院聚焦物质文化遗产与非物质文化遗产,设立美术考古与石窟寺研究、文化遗产数字化、艺术遗产与区域研究等研究方向,旨在推动我国文化遗产保护事业,繁荣文化遗产学术研究,培养文化遗产高水平研究人才,增强文化自觉,坚定文化自信。

四川美术学院庞茂琨院长表示,川美与大足石刻的深厚渊源,作为西南唯一的一所高等美术院校,有责任和义务与社会各方面合作为构建一门服务繁荣中华优秀传统文化、体现鲜明区域文化特色的重点学科——中国大足学而努力。未来研究院要实施“六个一工程”,庞茂琨说:“我们将定期举办一个大足学国际论坛;出版一本大足学研究刊物(每年两期);出版一套大足学研究丛书;持续举办大足学系列讲座和成果;聚集一批大足学研究学者(专兼职、校内外结合);培养一批大足学研究人才(研究生为主)。”

另外,据四川美术学院副院长焦兴涛介绍,目前川美专业教师群体围绕巴蜀石窟美术考古、石窟民俗事项、石刻数字化修复等方面形成了群体性研究力量。迄今,近十届研究生硕士选题持续聚焦大足石刻,形成了一批优质硕士学位论文。

世界文化遗产

1999年12月1日成为联合国教科文组织世界文化遗产。

因为满足世界文化遗产下列评定标准而登录:(i)代表一种独特的艺术成就,一种创造性的天才杰作;(ii)能在一定时期内或世界某一文化区域内,对建筑艺术、纪念物艺术、城镇规划或景观设计方面的发展产生过大影响;(iii)能为一种已消逝的文明或文化传统提供一种独特的至少是特殊的见证。

1999年12月1日根据世界文化遗产遴选标准C(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅵ) 在摩洛哥历史文化名城马拉喀什举行的联合国教科文组织世界遗产委员会第23届会议上表决通过,将我国大足石刻中的北山、宝顶山、南山、石篆山、石门山五处摩崖造像,正式列入世界文化遗产。 中国申报的世界遗产只有一项获得批准,那就是世界文化遗产“大足石刻”,这也是我国的洞窟石刻类遗产在1987年莫高窟之后的第二次入选。

世界遗产委员会评价:大足地区的险峻山崖上保存着绝无仅有的系列石刻,时间跨度从9世纪到13世纪。这些石刻以其艺术品质极高、题材丰富多变而闻名遐迩,从世俗到宗教,鲜明地反映了中国这一时期的日常社会生活,并充分证明了这一时期佛教、道教和儒家思想的和谐相处局面。

保护协议

2022年3月1日,大足石刻研究院、复旦大学、日本奈良文化财研究所通过视频联线方式,分别在重庆大足和日本奈良签订“中日合作大足石刻保护协议”。

根据协议,三方本着“资源共享、优势互补、共同发展”的原则加强协作。中日专家学者以大足石刻峰山寺摩崖造像为具体研究对象,在环境监测、保存状况评价相关现场调查与室内实验、风化病害机理研究、修复保护材料研究、实验室建设、人才培养与交流、国际学术会议等方面开展广泛合作,为包括世界遗产大足石刻在内的石质文物保护研究领域提供具有参考价值的研究成果。合作计划分阶段开展,其中,第一阶段合作计划为五年(2022年4月1日至2027年3月31日)。[10]

所获荣誉

2007年5月8日,重庆大足石刻景区经国家旅游局正式批准为国家5A级旅游景区。

2016年,国庆假期旅游“综合秩序最佳景区”。

2018年12月7日,入选由中央广播电视总台央视财经频道和盈科旅游主办的2018《魅力中国城》文化旅游魅力榜。[11]

2020年11月18日,当选“巴蜀文化旅游走廊新地标”。

旅游信息

开放时间[3]

夏季

宝顶山石刻景区(含圣寿寺)北山石刻景区:每日09:00—18:00

停止售票时间:16:30停止售票

大足石刻博物馆:周二至周日 每日09:00—17:00 周一闭馆(法定节假日除外)

停止售票时间:16:30停止售票

北山石刻景区夜游:每日晚19:30—23:00

停止售票时间:21:30停止售票

冬季

宝顶山石刻景区(含圣寿寺)北山石刻景区:每日09:00—18:00

停止售票时间:16:30停止售票

大足石刻博物馆:周二至周日 每日09:00—17:00 周一闭馆(法定节假日除外)

停止售票时间:16:30停止售票

北山石刻景区夜游:每日晚19:00—23:00

停止售票时间:21:00停止售票

门票价格(大足石刻景区南山、石门山、石篆山暂不对外开放)

淡季时间:每年12月1日—次年2月28/29日

宝顶山石刻景区(含大足石刻博物馆、圣寿寺):100元/人(半票:50元/人)

北山石刻景区(或北山石刻景区夜游):50元/人(半票:25元/人)

宝顶山石刻、北山石刻联票:120元/人(半联票:60元/人)

旺季时间:每年3月1日—11月30日

宝顶山石刻景区(含大足石刻博物馆、圣寿寺):115元/人(半票:55元/人)

北山石刻景区(或北山石刻景区夜游):70元/人(半票:35元/人)

宝顶山石刻、北山石刻联票:140元/人(半联票:70元/人)

交通信息

自驾

从市区出发,驱车上西线高速,三亚往海口方向23公里处,在崖城、大小洞天出口下高速路,然后据路标指示可抵达大小洞天。

公交

从重庆过来的话,可以去龙头寺汽车南站、龙头寺汽车北站、菜园坝长途汽车站、(也可在陈家坪长途汽车站)乘坐重庆开往大足区的高速公路直达大巴(每20分钟一班)一个半小时左右到大足。

从成都过来的朋友可以在荷花池长途汽车站乘直达大足的大巴车。也可乘坐成渝高铁到大足南站在换乘公交到景区。

到达大足后你可以选择步行或叫出租车去北山石刻。区车站有往返宝顶山石刻的中巴车。

景区周边

玉龙山国家森林公园,龙水湖休闲度假区 、大足石马天主教堂、大足佛祖寺、大足广大寺。

求购

求购