- 爱新觉罗·奕訢

爱新觉罗·奕訢

人物生平

早年经历

幼年奕訢与母亲孝静成皇后道光十二年十一月二十一日(1833年1月11日),奕䜣出生,[4]与咸丰帝(奕詝)属异母兄弟。但奕詝生母孝全成皇后早死,是奕䜣的生母静贵妃受皇后托孤遗命抚育皇四子奕詝。奕䜣与奕詝同在一母照拂之下,且年龄相仿,无异于亲兄弟。道光十七年(1837年),入上书房读书,奕䜣从小受到极为严格而又特殊的封建教育。他天资聪颖,颇有才气,拜翁心存为师。逾年,翁心存以母老乞养,告假归里,奕䜣乃师事贾桢。功课为满蒙汉三种语言文字,百家经典,诗文,武功骑射。

幼年奕訢与母亲孝静成皇后道光十二年十一月二十一日(1833年1月11日),奕䜣出生,[4]与咸丰帝(奕詝)属异母兄弟。但奕詝生母孝全成皇后早死,是奕䜣的生母静贵妃受皇后托孤遗命抚育皇四子奕詝。奕䜣与奕詝同在一母照拂之下,且年龄相仿,无异于亲兄弟。道光十七年(1837年),入上书房读书,奕䜣从小受到极为严格而又特殊的封建教育。他天资聪颖,颇有才气,拜翁心存为师。逾年,翁心存以母老乞养,告假归里,奕䜣乃师事贾桢。功课为满蒙汉三种语言文字,百家经典,诗文,武功骑射。

道光帝立储时,曾在四子奕詝和六子奕䜣之间犹豫不决。但于道光二十六年(1846年)下定决心由皇四子继位,写下遗诏。道光二十八年(1848年),奕䜣奉道光帝命,迎娶热河都统桂良之女为嫡福晋。这往往被认为是道光属意恭王之举,而实际上,这个指婚发生在道光下定决心写下遗诏之后,最多只能视为对恭王的补偿,况且恭王福晋并非桂良爱女,而仅为侧室所生的庶女之一。奕䜣的文才武功均在奕詝之上,道光帝也最钟爱这个儿子。按清朝传统,皇位传给诸皇子中才德兼优者,奕䜣有得皇位的可能。咸丰帝的老师杜受田深知奕詝的智识才具都“万不敌”奕䜣,不能以条陈时政和骑马习武取胜,乃对奕詝面授机宜,以仁孝之心取悦于道光帝。一日,道光帝领诸皇子狩猎,奕詝故意一箭不发,“上问之,对曰:‘时方春,鸟兽孳育,不忍伤生以干天和。’宣宗(道光帝庙号)大悦曰:‘此真帝者之言!’立储遂密定。”道光末年,道光帝违和,缠绵病榻,自思多年痼疾,将不久于此位。其时,奕詝伏地流涕,痛切异常,“帝大悦,谓皇四子仁孝,储位遂定。”咸丰帝得位有取巧之嫌,聪明的奕䜣未必服气。由此,兄弟俩猜疑不和,心存芥蒂,只是碍于君臣之礼,彼此心照不宣,双方感情日益疏远。

道光二十九年(1849年),道光帝下令在妃子园寝内为恭亲王之母静皇贵妃修墓,亲令皇贵妃死后必须葬于妃园寝,不得更改,变相暗示恭亲王争储失败。道光三十年(1850年)正月十四日,道光帝召十重臣公启锦匣,内有御笔两谕,一为“立皇四子奕詝为皇太子”,一为“封皇六子奕䜣为亲王”。道光帝病逝,遗命奕詝即位。奕詝登基后,改元咸丰。

宦海沉浮

咸丰元年(1851年)四月,咸丰帝授奕䜣为十五善射大臣。咸丰二年(1852年)四月,咸丰帝将指原庆郡王府给奕䜣为府邸。此府原为乾隆年间大学士和珅的府邸。八月十五日,咸丰帝驾幸奕䜣海淀别墅 “朗润园”,为之题园名,山、水、亭、轩之名,并赐诗一首,极示关切之意。奕䜣有答诗一首。是月,奉旨管理正蓝旗觉罗学事务。

咸丰三年(1853年)正月,奉旨管理中正殿、武英殿事务。九月九日,命奕䜣署理领侍卫内大臣,参与京城巡防事宜。十月初七日,奉旨在军机处行走,从此打破清代皇子不得干预政务的祖制。咸丰四年(1854年)二月初二日,长女生,嫡福晋瓜尔佳氏所出。是月,奉旨添派管理三库事务,并补授镶红旗蒙古都统。四月,奉旨补授宗人府右宗正。六月,奉旨调补镶黄旗汉军都统。九月,奉旨升授宗人府宗令。又授为阅兵大臣,调补为正黄旗满洲都统。咸丰五年(1855年),奉旨总理行营事务。二月,奉旨赏穿黄马褂。七月初一日,其母孝静成皇后(即康慈皇贵太妃)病重,咸丰帝晋封为康慈皇太后。二十一日,即葬生母康慈太后之次日,咸丰帝以奕䜣在办理皇太后葬礼时礼仪疏忽罢免一切职务,回上书房读书,仍令内廷行走,管理中正殿等处事务。咸丰七年(1857年)五月,奉旨补授镶红旗蒙古都统;又命管理镶红旗新旧营房事务。

咸丰八年(1858年)四月二十五日,单衔具折反对咸丰帝派耆英去天津参予议和;主张天津谈判不要一味示弱,英法联军如敢登岸,应令“兵勇合击 ”;建议密令粤绅罗惇衍激励乡兵攻广州,廉兆纶捣香港。五月初五日,奉旨与惠亲王、惇郡王及军机大臣等处理擅自回京的耆英。十三日,单衔具折,反对钦差大臣桂良和花沙纳与英法所议条约中关于开放长江口岸诸埠的条款;重申以战迫和之议。是月,奉旨管理雍和宫事务,又奉旨补授阅兵大臣。八月初四日,得长子,咸丰帝赐名载澄。

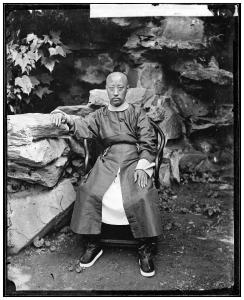

北京谈判时期的奕訢(1860年11月2日)咸丰九年(1859年)四月,奉旨补授为内大臣(侍卫处次长官)。十二月,奉旨补授为管宴大臣。

北京谈判时期的奕訢(1860年11月2日)咸丰九年(1859年)四月,奉旨补授为内大臣(侍卫处次长官)。十二月,奉旨补授为管宴大臣。

咸丰十年(1860年),英法联军进攻北京,咸丰帝逃往承德,奕䜣临危受命,担任议和大臣。九月十五日,十六两日,奕䜣分别与英使、法使签订《中英北京条约》与《中法北京条约》,挽救了清王朝的命运。他主持议和以及进行的大量的善后事宜赢得了西方对他的好感,为他以后外交活动创造了条件。在议和期间他笼络文祥(户部侍郎)、桂良(文华殿大学士)、宝鋆(总管内务府大臣)、胜保(副都统),形成了一个新的政治集团。这是他通过议和捞到的政治资本。

亲王议政

咸丰十年(1860年)十二月初一,奕䜣、文祥、桂良上《通筹夷务全局酌拟章程六条折》,分析了列强之国的特点,认为太平天国和捻军是心腹之患,英、俄是肢体之患,应以灭内患为先,然后对付俄国和英国。这媚外之策为后来借师助剿,镇压太平天国奠定了理论基础。根据他的观察,他认为外国人并非“性同犬羊”,英国“并不利我土地人民,犹可以信义笼络”。清政府把列强只当作“肢体之患”,认为“可以信义笼络”。折子还提出要成立总理各国事务衙门;设南北口岸管理大臣;添各口关税;要求将军督抚办理国外事件互相关照,避免歧误;要求广东、上海各派两名懂外语的人到京以备询问;将各国商情和报纸汇集总理处。十二月十日,总理各国事务衙门设立,出现了军机处以外的另一中枢政府机构。自此,总理衙门取代理藩院,成为专门的外事机构,使清代的外交产生重大突破。衙门还领导了后来的洋务运动。

咸丰十一年(1861年)七月,咸丰帝在热河病死,儿子载淳继位,改年号为“祺祥”。幼主冲龄,咸丰帝遗诏令载垣、端华、肃顺等8人为赞襄政务王大臣,顾命辅政。“祖制重顾命”,按亲疏远近关系,应该是奕䜣排在第一位,但咸丰帝余憾未释,把奕䜣摒弃于顾命大臣的行列之外,这更加深了奕䜣与载垣、肃顺等人的矛盾。咸丰帝去世后,奕䜣协助慈禧太后政变,被授予议政王,在军机处担任领班大臣。咸丰帝授权恭亲王办理与各国换约事宜的上谕,军机处换成文祥等人,全面控制了中枢机关。奕䜣又身兼宗人府宗令和总管内务府大臣,从而控制皇族事务和宫廷事务大权。他以总理各国事务衙门王大臣的职务主管王朝外交事务,自此总揽清朝内政外交,权势赫赫。

辛酉政变的成功,使侵略者感到非常满意。事后,英国驻华公使卜鲁斯说:由于支持奕䜣上台掌权,英国已在“北京建立了令人满意的关系”;声称由于这一“令人满意的结果”,英国已经在某种程度上成为“这个政府的顾问”。所以,英国在中国的喉舌《北华捷报》强调指出:在这个特别的关头,英国比过去任何时候“更有必要去支持帝国的现存政府”。法国人对政变的结局也感到高兴,其驻华公使在日记中写道:“宫廷革命没有骚动地结束了”,“恭亲王成为执政者,以后的谈判将更易进行”。对于列强的扶植和支持,奕䜣自然心领神会,所以,当他执掌大权以后,通过总理各国事务衙门努力谋求与列强“和好”相处。用他自己的话说,即“换约以来,事事皆推诚相待”,满足侵略者的要求和贯彻侵略者的意图。

兴办洋务

为了求强求富,增强镇压太平天国和抵御外侮的能力,奕䜣支持曾国藩、左宗棠、李鸿章等大搞洋务运动,以兴办军事工业为重点,也兴办民办工业,中国的近代工业从此起步。为了洋务事业,兴办新式学校,派出留学生,促进了近代教育事业发展。奕䜣奏请两宫皇太后重用曾国藩,与列强极力维持和局,借师助剿,终于镇压了太平天国,促成了同治中兴,奕䜣获得“贤王”美称。

咸丰十一年(1861年),他同意委派李泰国和赫德相继担任中国海关总税务司,把中国的海关管理大权交给英人掌握。同年,奕䜣以巨款托付李泰国购买船舰,筹建海军。同治二年(1863年),这支舰队开到了中国,但舰队的指挥却是英国皇家海军上校阿思本。李泰国还私许阿思本对舰队有完全指挥权。这是由清廷出钱供养,归英国侵略者指挥、控制的一支舰队。奕䜣不但没有抵制,还准备接受英国侵略者这一无理要求,甘受外人挟制。这种对外一味顺从的行为,连曾国藩、李鸿章都感不满。清廷诏令遣散船员,留下船舰。英国方面无理取闹,坚持“既不用其人,则船炮亦应缴还本国”,还向清廷索取赔款。最后,奕䜣只好曲从其意,退还船只,向英国赔礼赔款。

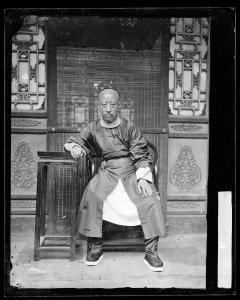

奕訢坐像(1872年左右,北京)同治三年(1864年),奕䜣同意乌里雅苏台将军明谊签署《中俄勘分西北界约记》,将新疆大片领土割给沙俄。同治九年(1870年)五月,天津爆发反洋教斗争,群众焚毁教堂,杀死法国领事和外籍教士多人。在处理这起重大涉外事件中,奕䜣明知“曲在洋人”,却在法国等列强的要挟下,一再迁就,息事宁人,支持曾国藩镇压群众,惩处天津知府和知县,了结天津教案,取媚洋人,与外国“曲全邻好”。奕䜣对外妥协的外交政策,连其弟奕譞也深为恼火,他诘问奕䜣说:“素日无备,故临事以‘无可如何’四字塞责,自庚申至今十年,试问所备何事?”奕譞还指责奕䜣主持总理衙门以来,“夷务尚无起色”,对“外夷”提出的要求“有可无否”,全盘否定了奕䜣所执行的外交政策。

奕訢坐像(1872年左右,北京)同治三年(1864年),奕䜣同意乌里雅苏台将军明谊签署《中俄勘分西北界约记》,将新疆大片领土割给沙俄。同治九年(1870年)五月,天津爆发反洋教斗争,群众焚毁教堂,杀死法国领事和外籍教士多人。在处理这起重大涉外事件中,奕䜣明知“曲在洋人”,却在法国等列强的要挟下,一再迁就,息事宁人,支持曾国藩镇压群众,惩处天津知府和知县,了结天津教案,取媚洋人,与外国“曲全邻好”。奕䜣对外妥协的外交政策,连其弟奕譞也深为恼火,他诘问奕䜣说:“素日无备,故临事以‘无可如何’四字塞责,自庚申至今十年,试问所备何事?”奕譞还指责奕䜣主持总理衙门以来,“夷务尚无起色”,对“外夷”提出的要求“有可无否”,全盘否定了奕䜣所执行的外交政策。

奕䜣支持曾国藩等办洋务,但他又主张削弱地方势力,引起湘淮势力的不满;奕䜣办洋务,清廷中倭仁等顽固派不满;由于奕䜣权力受限,不能满足列强的要求,列强对他也开始不满。慈禧太后利用了奕䜣,也给予了奕䜣巨大权力。但随着奕䜣地位高升和声名鹊起,恭亲王奕䜣又引起了慈禧太后的不安。于是慈禧太后利用一切机会对他进行打击,使奕䜣一直浮浮沉沉。

几起几落

奕訢(1872年左右,北京)同治四年(1865年)三月初五,编修蔡寿祺弹劾奕䜣,说他揽权纳贿,徇私骄盈,太后命令查办,七日就以其目无君上,免去议政王和其他一切职务。朝中大臣求情,慈禧太后才允许他在内廷行走,并管理总理各国事务衙门,但免去了议政王职务。这是奕䜣遭受的第一次打击。同治八年(1869年),奕䜣支持杀掉慈禧太后亲信安德海,为慈禧太后所恨。同治十一年(1872年)二月初三日,奉懿旨与户部尚书宝鋆办理同治帝大婚筹备事宜。九月十九日,奉懿旨加恩亲王世袭罔替。同治十三年(1874年)七月十八日,奕䜣等十重臣当面劝谏同治帝不要修治圆明园,,同治帝大怒,斥奕䜣:“此位让尔,何如?”二十九日,再力谏同治帝,同治帝发朱谕革其亲王世袭罔替,为郡王,仍在军机大臣上行走,次日发布。八月初一日,两宫太后干预,赏还亲王世袭罔替。

奕訢(1872年左右,北京)同治四年(1865年)三月初五,编修蔡寿祺弹劾奕䜣,说他揽权纳贿,徇私骄盈,太后命令查办,七日就以其目无君上,免去议政王和其他一切职务。朝中大臣求情,慈禧太后才允许他在内廷行走,并管理总理各国事务衙门,但免去了议政王职务。这是奕䜣遭受的第一次打击。同治八年(1869年),奕䜣支持杀掉慈禧太后亲信安德海,为慈禧太后所恨。同治十一年(1872年)二月初三日,奉懿旨与户部尚书宝鋆办理同治帝大婚筹备事宜。九月十九日,奉懿旨加恩亲王世袭罔替。同治十三年(1874年)七月十八日,奕䜣等十重臣当面劝谏同治帝不要修治圆明园,,同治帝大怒,斥奕䜣:“此位让尔,何如?”二十九日,再力谏同治帝,同治帝发朱谕革其亲王世袭罔替,为郡王,仍在军机大臣上行走,次日发布。八月初一日,两宫太后干预,赏还亲王世袭罔替。

光绪元年(1875年)十二月,奉上谕署理宗人府宗令。光绪二年(1876年),二月,奉上谕暂署宗人府银库印钥。九月,奉旨派充玉牒馆总裁。光绪五年(1879年)四月初,晤见美国前总统格兰特,请出面调解中日琉球争端。九月,奉旨管理正白旗满洲新旧营房并城内官房事务。光绪六年(1880年)三月二十五日,对来访的英国的公使阿礼国说:“中国人非不知电报、铁路、轮船、开矿之利,然主权不能自操,与中国无益,虽有不若无也。”光绪七年(1881年)三月,慈安太后去世,奕䜣更为孤立。反复的浮沉磨平了奕䜣往日的棱角,挫败了他的锐气,遇到大事他提不出应对的策略。中法战争中,奕䜣为首的军机处对于战与和拿不定主意,军队节节败退。

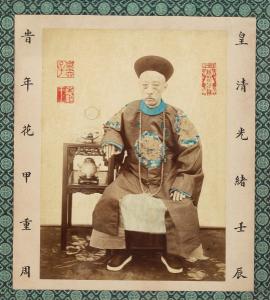

奕訢晚年像光绪十年(1884年)三月十三日,慈禧太后借口奕䜣“委靡因循”免去他的一切职务,奕䜣集团全班人马(武英殿大学士宝鋆、吏部尚书李鸿藻、兵部尚书景廉、工部尚书翁同龢)被逐出军机处和总理各国事务衙门。

奕訢晚年像光绪十年(1884年)三月十三日,慈禧太后借口奕䜣“委靡因循”免去他的一切职务,奕䜣集团全班人马(武英殿大学士宝鋆、吏部尚书李鸿藻、兵部尚书景廉、工部尚书翁同龢)被逐出军机处和总理各国事务衙门。

光绪十二年(1886年)十月,奉懿旨赏还亲王双俸。

光绪十五年(1889年)正月,奉懿旨,赏添头等、二等护卫各一员,三等护卫二员。

光绪十七年(1891年),十一月,在恭王府中庆祝六十寿辰,请京中著名戏班演戏。

光绪二十年(1894年),奕䜣又被起用为总理衙门大臣,并总理海军,会办军务,内廷行走,但毫无作为。

晚年去世

光绪二十三年(1897年)十月,奉懿旨,此次奕䜣承办庆辰典礼“妥慎周详”,赏给御书“锡福宣猷”匾额一方,御书长寿字一张等。

戊戌维新变法期间,奕䜣针对清廷某些弊端提出了诸如兴办学堂、修筑铁路、振兴工商、改革武科考制等主张。但它基本上是洋务派主张的老调重弹,实际上是对康有为、梁启超等维新派提出的君主立宪等变法主张的抵制。他不仅利用自己的身份对光绪帝时加牵制,而且和“议论专主变法”的帝师和军机大臣翁同龢严重对立。早在光绪二十二年(1896年)初,翁同龢接受康有为的建议,令其僚属、户部主事陈炽起草了十二道新政诏书,拟请光绪帝陆续颁行。翁同龢将这些新政诏书“商之于恭邸”,想争取他对变法的支持,殊料竟遭奕䜣的坚决反对。奕䜣还奏请慈禧太后,撤掉汉书房,将翁同龢赶出毓庆宫,使他失去了和光绪帝“造膝独对”的机会。此后,奕䜣和翁同龢“议事龃龉”,“论事不合”,对翁同龢的政治主张和赞助康、梁变法的行动很不以为然,往往从中作梗,阻挠变法。他还指斥翁同龢揽权、狂悖,每每对他裁抑、刁难,施加压力,阻止他对维新变法的帮助支持。

恭亲王墓石牌坊光绪二十四年(1898年)初,沙俄强占旅大事件发生后,光绪帝召见王公大臣,极言时危,“以变法为急务”,立志改革。奕䜣“默然”不答。不久,康有为上书请开制度局,定国是,奕䜣也表示反对。闰三月,奕䜣病重,光绪帝与慈禧太后数次前往探视。至四月初十日,奕䜣病逝,终年六十七岁。光绪帝得知讣讯后,再临祭奠,为他辍朝五日、持服十五日,赐谥号“忠”,加恩进贤良祠,并配享太庙。其孙溥伟袭爵恭亲王。

恭亲王墓石牌坊光绪二十四年(1898年)初,沙俄强占旅大事件发生后,光绪帝召见王公大臣,极言时危,“以变法为急务”,立志改革。奕䜣“默然”不答。不久,康有为上书请开制度局,定国是,奕䜣也表示反对。闰三月,奕䜣病重,光绪帝与慈禧太后数次前往探视。至四月初十日,奕䜣病逝,终年六十七岁。光绪帝得知讣讯后,再临祭奠,为他辍朝五日、持服十五日,赐谥号“忠”,加恩进贤良祠,并配享太庙。其孙溥伟袭爵恭亲王。

主要成就

政治方面

奕䜣作为咸丰、同治、光绪三朝名王重臣,在外交上主张保持与欧美大国的和平;主张学习外国科技以加强中国军事实力,支持开办了中国早期的近代军事工业,成为清朝洋务运动的中枢首脑。在其任职中枢期间,清朝先后平定了太平天国起义、捻军起义、云南回民起义、贵州苗民起义[5]。他为中国近代工业创始和中国教育的进步作出了贡献,也是晚清新式外交的开拓者,建议并创办了中国第一个正式外交机关,使清朝外交开始步入正轨并打开新局面。

奕䜣后期在统治集团内部浮浮沉沉,意志消沉,无所建树。

文化方面

恭王府奕䜣藏书颇富,恭王府有藏书楼多处,主要有“多福轩”、“乐道堂”、“正谊书屋”、“庆宜堂”等,所藏宋元名椠近百种,如宋板《文苑英华》、《文章正宗》、《柳柳州全集》、《春秋左氏传》、《韩昌黎集》、《柳河东集》、《艺文类聚》、《翰墨大全》、《王临川全集》、《东都事略》、《文选》等有39部,其中,宋板《文选》、《埤雅》各有两部。有《多福轩书目》2册,著录藏书近2000种;《乐道堂书目》1册,著录各处所藏零星之本,精品为多。书画最为精粹,唐、宋、元、明四代名人真迹书画作品有数十幅,如晋陆机《平复帖》、唐代的韩干《马图》极为珍贵;元代赵孟頫、倪瓒等人的画作有数张。进入民国后,所藏古籍书画相继流散,由于索价甚高,国内购买者不能全部购下,部分藏品被日本人购去。部分藏书画印章为“恭邸藏书”、“锡晋斋印”、“恭王府珍藏书画”、“清心斋赏读”、“韬华馆”、“宝约楼秘藏”等。[6]

恭王府奕䜣藏书颇富,恭王府有藏书楼多处,主要有“多福轩”、“乐道堂”、“正谊书屋”、“庆宜堂”等,所藏宋元名椠近百种,如宋板《文苑英华》、《文章正宗》、《柳柳州全集》、《春秋左氏传》、《韩昌黎集》、《柳河东集》、《艺文类聚》、《翰墨大全》、《王临川全集》、《东都事略》、《文选》等有39部,其中,宋板《文选》、《埤雅》各有两部。有《多福轩书目》2册,著录藏书近2000种;《乐道堂书目》1册,著录各处所藏零星之本,精品为多。书画最为精粹,唐、宋、元、明四代名人真迹书画作品有数十幅,如晋陆机《平复帖》、唐代的韩干《马图》极为珍贵;元代赵孟頫、倪瓒等人的画作有数张。进入民国后,所藏古籍书画相继流散,由于索价甚高,国内购买者不能全部购下,部分藏品被日本人购去。部分藏书画印章为“恭邸藏书”、“锡晋斋印”、“恭王府珍藏书画”、“清心斋赏读”、“韬华馆”、“宝约楼秘藏”等。[6]

人物关系

兄弟

- 长兄:爱新觉罗·奕纬,隐志郡王,母和妃那拉氏。

- 次兄:爱新觉罗·奕纲,顺和郡王,母孝静成皇后博尔济吉特氏。

- 三兄:爱新觉罗·奕继,慧质郡王,母孝静成皇后博尔济吉特氏。

- 四兄:爱新觉罗·奕詝,即咸丰帝,母孝全成皇后钮钴禄氏。

- 五兄:爱新觉罗·奕誴,惇勤亲王,母祥妃钮祜禄氏。

- 七弟:爱新觉罗·奕譞,醇贤亲王,母庄顺皇贵妃乌雅氏。

- 八弟:爱新觉罗·奕詥,钟端郡王,母庄顺皇贵妃乌雅氏。

- 九弟:爱新觉罗·奕譓,孚敬郡王,母庄顺皇贵妃乌雅氏。[7]

姐妹

- 皇长女:端悯固伦公主(1813—1819),葬许家峪园寝。嘉庆二十五年(1820)九月追封为端悯固伦公主。[7]

- 皇次女:生于道光五年(1825)正月十三日,母为祥嫔钮祜禄氏,无封。[7]

- 皇三女:端顺固伦公主(1825—1835),母孝全成皇后,追封为端顺固伦公主。葬陈家门园寝。[7]

- 皇四女:寿安固伦公主(1826一1860),母为孝全成皇后,封寿安固伦公主。[7]

- 皇五女:寿臧和硕公主(1829—1856),母祥妃钮祜禄氏,封寿臧和硕公主。[7]

- 皇六女:寿恩固伦公主(1830—1859),母孝静成皇后,封寿恩固伦公主,指配景寿。[7]

- 皇七女(1840—1844),母彤贵妃舒穆鲁氏,未命名,无封。[7]

- 皇八女:寿禧和硕公主(1841—1866),母彤贵妃舒穆鲁氏,封寿禧和硕公主,指配札拉丰阿。[7]

- 皇九女:寿庄固伦公主(1842—1884),母庄顺皇贵妃乌雅氏,封为寿庄和硕公主,指配德徽。[7]

子孙

子女

- 长女:荣寿固伦公主(1854年-1924年)

- 长子:载澄(1858—1885),郡王衔多罗果敏贝勒,享年二十八岁。嗣子溥伟,载滢长子。

- 次子:载滢(1861—1909),1868年出继钟郡王奕詥为嗣,袭贝勒,坐事夺爵归宗,享年四十九岁。

- 三子:载浚,早殇。

- 四子载潢,早殇。[7]

孙子

- 长孙溥伟(1880—1936),恭亲王,载澄嗣子。

- 次孙溥儒(1896—1963),著名书画家,清亡后改名溥心畲,其诗、书、画与张大千齐名,故后人将两人并称为“南张北溥”。

- 三孙溥僡(1906—1963),著名书画家。

人物纪念

恭亲王墓恭亲王墓地占地1000多亩,规模宏大。石狮、石坊、华表、神桥、赑屃石碑、碑楼、享殿、宝顶一样都不少,只可惜恭亲王墓在民国时期(1932年),被大辛峰土匪侯显文所盗,后来阳宅被拆掉变卖。解放前地上建筑无存,后来1958年修建十三陵水库,给恭亲王坟带来毁灭性的灾难,将坟地内的石料全部拉走修建水库去了,并将一对石狮子也运到水库大坝北头的纪念碑公园下。当时来了两个吊车,想把石牌坊也吊走,由于吊不动,就没有再吊,今天仅剩下这座精美绝伦的三门四柱三楼的石牌坊。[3]

恭亲王墓恭亲王墓地占地1000多亩,规模宏大。石狮、石坊、华表、神桥、赑屃石碑、碑楼、享殿、宝顶一样都不少,只可惜恭亲王墓在民国时期(1932年),被大辛峰土匪侯显文所盗,后来阳宅被拆掉变卖。解放前地上建筑无存,后来1958年修建十三陵水库,给恭亲王坟带来毁灭性的灾难,将坟地内的石料全部拉走修建水库去了,并将一对石狮子也运到水库大坝北头的纪念碑公园下。当时来了两个吊车,想把石牌坊也吊走,由于吊不动,就没有再吊,今天仅剩下这座精美绝伦的三门四柱三楼的石牌坊。[3]

人物评价

光绪:王忠诚匡弼,悉协机宜,诸臣当以王为法。[7]

杨约翰:恭亲王与我之前所见过的东方王子及政治家不同,他十分生动。这是一个机敏的男人,直觉敏锐,意志坚定。

何天爵:恭亲王是精通东方外交艺术的老手。他总是将外交对手放在假定的情境中去认真研究,而不是放在具体的问题上。他既高傲又谦和,既粗鲁又文雅,坦率而有节制,有时办事迅速有时拖拉磨蹭,显得既有心计又脾气暴躁——所有这些特点都根据他的需要,按照角色的变化随时转换使用。他成功的最大秘诀在于他能够事先判断出需要妥协的时机。他不断转换面具并不说明他是个优柔寡断之徒。隐藏在众多面具之后的恭亲王在认真琢磨着对手,判断对方的意图政策,再决定自己的对策。在最后时刻来临之前,他丝毫没有妥协投降的迹象,显得积极对付,毫不屈服。正当他的对手集中全力要发动最后一击的时候,对手会发现恭亲王突然消失了,取而代之的是一个满脸微笑的谦卑的伙伴。 作为所谓的“防御外交政策”——中国迄今为止只有这一政策——的领导者,恭亲王显得出类拔萃。帝国中还没有人像恭亲王那样明白帝国可能的未来和帝国自身的弱点。帝国活着的人中还没有人像恭亲王那样富有经验,担当重任……实际上,在他的整个政治生涯中,恭亲王是政府政策制订的主心骨,也是执行这些政策的精明强干的政治家与外交家。[8]

马士:一般人认为如果恭亲王不死,可能会挽救国家很多的不幸。[8]

赵尔巽:恭忠亲王继以起,绸缪宫府,定乱绥疆,罢不生怼,用不辞劳,有纯臣之度焉。[9]

艺术形象

| 年份 | 电影/电视剧 | 扮演者 |

| 1955年 | 宋景诗 | 顾也鲁 |

| 1964年 | 西太后与珍妃 | 洛奇 |

| 1975年 | 倾国倾城 | 郝履仁 |

| 1975年 | 瀛台泣血 | 郝履仁 |

| 1981年 | 双印传奇 | 江明 |

| 1983年 | 火烧圆明园 | 张铁林 |

| 1983年 | 垂帘听政 | 张铁林 |

| 1983年 | 少女慈禧 | 伍卫国 |

| 1986年 | 慈禧外传 | 刘德凯 |

| 1987年 | 两宫皇太后 | 张光北 |

| 1988年 | 满清十三皇朝Ⅱ | 罗耀雄 |

| 1988年 | 赛金花 | 司马华龙 |

| 1988年 | 太平天国 | 吴瑞庭 |

| 1989年 | 一代妖后 | 俞立文 |

| 1990年 | 满清十三皇朝之血染紫禁城 | 刘永 |

| 1992年 | 满清十三皇朝之危城争霸 | 张铮 |

| 1993年 | 戏说慈禧 | 崔浩然 |

| 1993年 | 清宫气数录 | 何浩源 |

| 1995年 | 慈禧秘密生活 | 梁家辉 |

| 1996年 | 胡雪岩 | 朱时茂 |

| 1997年 | 苗翠花 | 李龙基 |

| 1999年 | 状王宋世杰Ⅱ | 李子雄 |

| 2000年 | 太平天国 | 赵毅 |

| 2002年 | 天下第一丑 | 修宗迪 |

| 2002年 | 十三格格 | 周中和 |

| 2002年 | 魂断太平 | 丁正勇 |

| 2003年 | 走向共和 | 郑天庸 |

| 2004年 | 龙票 | 修庆 |

| 2004年 | 沧海百年 | 李光洁 |

| 2005年 | 一帘幽梦 | 谢彰 |

| 2005年 | 一生为奴 | 陈宝国[10] |

| 2006年 | 船政风云 | 刘劲[11] |

| 2008年 | 台湾1895 | 姬麒麟 |

| 2008年 | 大龙脉 | 朱晓春 |

| 2009年 | 一代大商孟洛川 | 高兰村 |

| 2012年 | 红墙绿瓦 | 李成儒 |

| 2012年 | 大太监 | 张国强[12] |

| 2013年 | 十三格格新传 | 刘劲[13] |

| 2015年 | 瀛寰之志 | 及晓龙 |

| 2016年 | 帝国黄昏 | 陈晓 |

词条图册

| 年份 | 电影/电视剧 | 扮演者 |

| 1955年 | 宋景诗 | 顾也鲁 |

| 1964年 | 西太后与珍妃 | 洛奇 |

| 1975年 | 倾国倾城 | 郝履仁 |

| 1975年 | 瀛台泣血 | 郝履仁 |

| 1981年 | 双印传奇 | 江明 |

| 1983年 | 火烧圆明园 | 张铁林 |

| 1983年 | 垂帘听政 | 张铁林 |

| 1983年 | 少女慈禧 | 伍卫国 |

| 1986年 | 慈禧外传 | 刘德凯 |

| 1987年 | 两宫皇太后 | 张光北 |

| 1988年 | 满清十三皇朝Ⅱ | 罗耀雄 |

| 1988年 | 赛金花 | 司马华龙 |

| 1988年 | 太平天国 | 吴瑞庭 |

| 1989年 | 一代妖后 | 俞立文 |

| 1990年 | 满清十三皇朝之血染紫禁城 | 刘永 |

| 1992年 | 满清十三皇朝之危城争霸 | 张铮 |

| 1993年 | 戏说慈禧 | 崔浩然 |

| 1993年 | 清宫气数录 | 何浩源 |

| 1995年 | 慈禧秘密生活 | 梁家辉 |

| 1996年 | 胡雪岩 | 朱时茂 |

| 1997年 | 苗翠花 | 李龙基 |

| 1999年 | 状王宋世杰Ⅱ | 李子雄 |

| 2000年 | 太平天国 | 赵毅 |

| 2002年 | 天下第一丑 | 修宗迪 |

| 2002年 | 十三格格 | 周中和 |

| 2002年 | 魂断太平 | 丁正勇 |

| 2003年 | 走向共和 | 郑天庸 |

| 2004年 | 龙票 | 修庆 |

| 2004年 | 沧海百年 | 李光洁 |

| 2005年 | 一帘幽梦 | 谢彰 |

| 2005年 | 一生为奴 | 陈宝国[10] |

| 2006年 | 船政风云 | 刘劲[11] |

| 2008年 | 台湾1895 | 姬麒麟 |

| 2008年 | 大龙脉 | 朱晓春 |

| 2009年 | 一代大商孟洛川 | 高兰村 |

| 2012年 | 红墙绿瓦 | 李成儒 |

| 2012年 | 大太监 | 张国强[12] |

| 2013年 | 十三格格新传 | 刘劲[13] |

| 2015年 | 瀛寰之志 | 及晓龙 |

| 2016年 | 帝国黄昏 | 陈晓 |

-

爱新觉罗氏三代满学论集

2025-09-28 07:00:00 查看详情

求购

求购