- 现代自然科学

现代自然科学

粒子世界的新发现

现代自然科学图册(3)

现代自然科学图册(3) 19世纪末20世纪初的物理学革命从原子“实体”破门而入,随之而来的是物质结构的秘密逐层被揭开,给人类展示出微观领域的丰富多彩的自然图景,微观物理学的发展对整个自然科学产生了巨大的影响。20世纪上半叶的各门学科都向自己的小尺度领域进军,并把较深层次的考察同更大尺度层次的探索结合起来,在宏观、微观研究上均有了新的突破。

19世纪末20世纪初的物理学革命从原子“实体”破门而入,随之而来的是物质结构的秘密逐层被揭开,给人类展示出微观领域的丰富多彩的自然图景,微观物理学的发展对整个自然科学产生了巨大的影响。20世纪上半叶的各门学科都向自己的小尺度领域进军,并把较深层次的考察同更大尺度层次的探索结合起来,在宏观、微观研究上均有了新的突破。

原子核的发现

汤姆生的原子模型

"葡萄干蛋糕"(PlumPudding Model)指的是一种模型,又可翻译为“枣糕模型”又叫“西瓜模型”,又叫“汤姆孙模型”。1903年物理学家汤姆生(J.J. Thomson,1856-1940)提出了一个原子结构模型,人们把它叫做"葡萄干蛋糕"模型. 汤姆孙模型认为,正电荷均匀分布在整个原子球体中(球直径的数量级是10的-10次方米),带负电的电子散布在原子中,这些电子分布在对称的位置上.当这些电子静止在平衡位置上时,电子就会振动而使原子发光. 历史上,在一段时间内汤姆孙的原子模型曾得到广泛的承认,后来被卢瑟福的有核模型所取代.

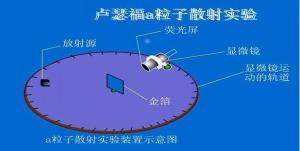

α粒子散射实验

实验用准直的α射线轰击厚度为微米的金箔,发现绝大多数的α粒子都照直穿过薄金箔,偏转很小,但有少数α粒子发生角度比汤姆孙模型所预言的大得多的偏转,大约有1/8000 的α粒子偏转角大于90°,甚至观察到偏转角等于150°的散射,称大角散射,更无法用汤姆生模型说明。1911年卢瑟福提出原子的有核模型(又称原子的核式结构模型),与正电荷联系的质量集中在中心形成原子核,电子绕着核在核外运动,由此导出α粒子散射公式,说明了α粒子的大角散射。

质子的发现

1919年,卢瑟福在用强射线源轰击氮时,发现产生出一种新的粒子,它带正电荷,质量比。粒子小,射程很长。这是用人工的方法第一次实现了原子核的蜕变,即:(14,7)N+(4,2)He→(17,8)O+(1,1)H,括弧表示质量数和质子数。同年,卢瑟福又用α粒子轰击氢,证明了所产生的带正电的粒子(1,1)H乃是氢原子核,并命名为质子。确证了原子核中存在着质子,质子是组成原子核的基本粒子。质子的电性与电子相反而电荷量则相等,原子对外呈电中性。

中子的发现

1932年,卢瑟福的研究生和合作者、英国的查德威克(公元1891—1974)重复了他们的实验,经过详细的分析研究,证明铍射线正是卢瑟福所预言的中性粒子即中子,这一反应是:(9,4)Be+(4,2)He→(1,0)n+(12,6)C,发现中子为止,人们所知道的比原子还小的粒子仅仅有4个,即电子、组成原子核的质子和中子,以及作为辐射单元的光子。这4种粒子也许应该成为组成物质的最小“基元”了,后来人们将其称为基本粒子。然而,原子核的结构和基本粒子的家族实际上要复杂得多。

质子和中子的发现,揭开微观领域的奥秘提供了新的武器——质子和中子炮弹

1930年~1932年间发明了能获得:高速质子的回旋加速器、静加速器、高压倍加器。还有了能发射快中子的镭一铍中子源的建立,频谱仪等各种探测手段的完善,也是核物理研究的重要条件。1934年~1937年,制造出了200多种人工放射性同位素,到1937年底,研究过的核反应已达600种之多。在1934年至1939年间,美籍意大利物理学家费米(公元1901—1954)、德国物理学家哈恩(公元1879—1968)等人用中子去轰击各种元素,发现了多种放射性同位素和铀核被打碎的人工核裂变反应,且铀分裂时又会放出中子,形成链式连锁反应,并放出巨大的能量,由此开始了原子能的利用。

宇宙射线的发现

(1)正电子

(2)正负电子对与光子的相互转化

(3)介子的发现

1)参与核力作用的π介子

2)与原子核几乎不发生作用(只参与弱作用)的μ介子

第一代粒子的发现

到1947年,人们一共认识到14种基本粒子,如果按照质量递增的次序来排列,就是光子、轻子(包括上正负电子、正负μ子和预言中的微子和反中微子)、3种π介子、重子(包括中子、质子和预言巾的反中子、反质子)。

第二代粒子的发现

在1947年,基本粒子研究十出现了理论上无法解释的事情,这就是在宇宙线中找到了大约为电子质量1000倍的K介子和大约为电子质虽2200倍的超子。这些粒子有着奇异的特性,即都产生得快,而衰变得慢,故称奇异粒子。使已认识的基本粒子达到30种。这批奇异粒子被称为第二代基本粒子。

第三代粒子的发现

从20世纪60年代起,物理学家们又发现了一大批寿命极短的共振态的粒子,使基本粒子的总数达到400余种。共振态粒子又被叫做第三代基本粒子

基本粒子的大量发现和对它们的系统分类又使人们认识到,基本粒子也不是物质结构的最终实体,也有内部结构。

1956年,日本物理学家坂田昌一(公元1911—1970)从物质无限可分的思想出发,认为所有参与强相互作用的粒子(强子)都是由质子、中子、超子这三种基础粒子构成的。坂田模型解释了一些事实,又与某些实验明显抵触。

1964年,美国物理学家盖尔曼(公元1929—)在建立了强子的周期表后提出了夸克模型,认为带分数电荷的3种夸克(及其反夸克)组成了基本粒子。

1965年至1966年,我国物理学家在基本粒子研究中提出了新的见解,他们认为对称性的产生和破坏都只能是强子内部有某种结构的反映,并在分析了前人的研究成果的基础上提出了层子模型。各国物理学家正在对夸克模型和层子模型进行深入的研究,但至今还没有找到“自由夸克”的存在,也没有发现夸克或层子能够单独存在的证据。一些人认为,夸克或层子将永远被幽禁在强子中。

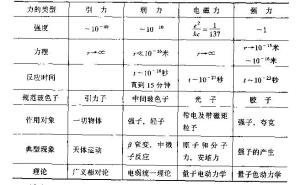

粒子之间相互作用力的探索

粒子的新发现促使人们开始了粒子之间相互作用方式的探讨。粒子之间的相互作用的基本形式有四种,即四种基本力。四种基本力的主要特征见下表:

四种基本力的主要特征

早在20世纪40年代就有人在探讨弱相互作用和电磁相互作用的统一。1961年美国的格拉肖发表了第一篇有实际进展的论文,奠定了弱—电位—理论的基础。 1967年美国的温伯格(公元1933一)和巴基斯坦的萨拉姆(公元1926一)分别提出了弱电相互作用统一模型理论。这一理论已得到一系列实验的支持。在这个理论的启发下,人们又在探讨强、弱、电三种相互作用的理论,即大统一理论,这种探索还在继续。

目前已有的基本粒子

1.三种放射线

1895年,在伦琴发现X射线的那一年,年轻的卢瑟福从新西兰远渡重洋来到英国,到有名的卡文迪许实验室学习和工作。汤姆逊热情地欢迎了他。一开始,他研究刚发现的X射线。当贝克勒耳发现放射线以后,在汤姆逊的建议下,卢瑟福立即转而研究放射线。卢瑟福把铀装在铅罐里,罐上只留一个小孔,铀的射线只能由小孔放出来,成为一小束。他用纸张、云母、玻璃、铝箔以及各种厚度的金属板去遮挡这束射线,结果发现铀的射线并不是由同一类物质组成的。其中有一类射线只要一张纸就能完全挡住,他把它叫做“软”射线;另一类射线则穿透性极强,几十厘米厚的铝板也不能完全挡住,他把它叫做“硬”射线。

正在这时候,居里夫妇发现了镭,并且用磁场来研究镭的射线。结果发现在磁场的作用下,射线分成两束。其中一束不被磁场偏转,仍然沿直线进行,就像X射线那样;另一束在磁场的作 用下弯曲了,就像阴极射线一样。

用磁场研究射线,在卡文迪许实验室里可是拿手好戏,实验室主任汤姆逊在不久之前就是利用磁场、电场来研究阴极射线而发现电子的。居里夫妇的研究情况传到了英国,卢瑟福立刻用更强的磁场来研究铀(这时他手中还没有新发现的镭)的射线。结果,铀的射线被分开了,不是两股,而是三股。新发现的 一股略有弯曲,卢瑟福把它叫做α(阿耳法)射线;那一股弯曲得很厉害的叫做β(贝他)射线;不被磁场弯曲的那一股叫做γ(伽玛)射线。

卢瑟福分别研究了三种射线的穿透本领。结果是:

α射线的穿透本领最差,它在空气中最远只能走7厘米。一薄片云母,一张0.05毫米的铝箔,一张普通纸都能把它挡住。

β射线的穿透本领比α射线强一些,能穿透几毫米厚的铝片。

γ射线的穿透本领极强,1.3厘米厚的铅板也只能使它的强度减弱一半。

2.卢瑟福的α 粒子散射试验

实验用准直的α射线轰击厚度为微米的金箔,发现绝大多数的α粒子都照直穿过薄金箔,偏转很小,但有少数α粒子发生角度比汤姆森模型所预言的大得多的偏转,大约有1/8000 的α粒子偏转角大于90°,甚至观察到偏转角等于150°的散射,称大角散射,更无法用汤姆森模型说明。1911年卢瑟福提出原子的有核模型(又称原子的核式结构模型),与正电荷联系的质量集中在中心形成原子核,电子绕着核在核外运动,由此导出α粒子散射公式,说明了α粒子的大角散射。卢瑟福的散射公式后来被盖革和马斯登改进了的实验系统地验证。根据大角散射的数据可得出原子核的半径上限为10-14米,此实验开创了原子结构研究的先河。这个实验推翻了J.J.汤姆森在1903年提出的原子的葡萄干圆面包模型,认为原子的正电荷和质量联系在一起均匀连续分布于原子范围,电子镶嵌在其中,可以在其平衡位置作微小振动,为建立现代原子核理论打下了基础。

3.质子发现:

线索:He2 的发现

放射性物质的三种射线,一种是纯粹的电,一种是纯粹的能量,只有剩下的一种,是实实在在的物质——氦气。

当未变成氦气的带有正电的射线去撞击金箔时,它穿过去了,或许原子之内还有虚空。有一部分转向了,或许金箔之内有扭转的力。

卢瑟福被公认为质子的发现人。1918年他任卡文迪许实验室主任时,用α粒子轰击氮原子核,注意到在使用α粒子轰击氮气时他的闪光探测器(卢瑟福α粒子大角度散射实验采用ZnS(Ag)屏)纪录到氢核的迹象。质子命名为proton,这个单词是由希腊文中的“第一”演化而来的。卢瑟福认识到这些氢核唯一可能的来源是氮原子,因此氮原子必须含有氢核。他因此建议原子序数为1的氢原子核是一个基本粒子。在此之前尤金·戈尔德斯坦(Eugene Goldstein)就已经注意到阳极射线是由正离子组成的。但他没有能够分析这些离子的成分。卢瑟福发现质子以后,又预言了不带电的中子存在。卢瑟福说,“根据计算,原子核还应该有另外一种微粒存在。并且,这种微粒不带电,它几乎和质子质量一样,由一个电子和一个质子构成,并存在于原子核中。”

4.中子发现:

1932年,伊伦·约里奥-居里和约里奥-居里发现如果使铍射线(α粒子轰击铍放出的射线)通过石蜡板,则其电离作用大大增加。这种效应的产生是由于铍射线由石蜡中击出质子所致。铍射线从石蜡中击出的质子,在空气中的射程为40厘米,大约相当于5兆电子伏特的能量。若假定质子是由于与γ光子作用,发生弹性碰撞而被加速,则γ光子应该具有大约55兆电子伏特的能量,此值比由铅吸收得到的7兆电子伏特大很多。55兆电子伏特这个值也不与根据反应式中的质量亏损相符合。由4Be4,2He4、6C13的原子量和轰击的α粒子的能量,能够求出按反应式进行过程对应的质量亏损等于0.01665原子量单位(相当于15.5兆电子伏特的能量)。由此可见,γ光子的能量不可能超过15.5(兆电子伏特)。查德威克证明,如果假设铍在α粒子轰击下发射出的辐射是由中性的、质量接近于质子的粒子组成的,便圆满地解释了这一放射现象,其反应式为

4Be9+2He4→(6C13)→6C12+0n1

因为中子不带电,所以它从原子和分子的近傍飞过时同它们的相互作用很弱,这就是它的电离本领极小,而穿透本领很强的原因。中子与原子核之间的碰撞,与弹性球之间的碰撞相同,遵守能量守恒和动量守恒定律。利用此二定律可得出对心碰撞时,反冲核的速度为

式中的v′为反冲核速度,v为中子的初速度,Mn为中子的质量,M为反冲核的质量。在中子速度相同的情况下,质量为M1和M2的两个不同的反冲核的速度v′1和v′2之比为

由此式便可求出中子的质量Mn。由各对不同的核得到相同的中子质量Mn这件事实,证实了查德威克假设:铍的辐射不是光子,而是质量Mn=1.00893的中子。

5.正电子的发现:

正电子虽然有了理论预言,但在实验上还未发现。19世纪30年代的科学界不轻易承认新粒子的存在。而是认为带正电的粒子只有质子,所以有人认为狄拉克方程中所出现的带正电的粒子很可能就是质子,不然为什么在实验上没有发现呢?这个想法包括狄拉克本人也曾有过。

1932年狄拉克的预言很快被实验证实了,那是美国物理学家安德森(1905—1991)在研究宇宙射线在磁场中的偏转情况时发现的。当时,他正同密立根(基本电荷的测定者)一起研究宇宙线是电磁辐射还是粒子的问题。那时大多数人同意康普顿的论证,认为宇宙射线是带电粒子,密立根对此很不满意。安德森于是想弄清楚进入云室的宇宙射线在强磁场作用下会不会转弯。他在云室中拍摄了一张照片,这张照片使他一夜没合眼。他发现,宇宙射线进入云室穿过铅板后,轨迹确实发生了弯曲,而且,在高能宇宙射线穿过铅板时,有一个粒子的轨迹和电子的轨迹完全一样,但是弯曲的方向却“错”了。这就是说,这种前所未知的粒子与电子的质量相同,但电荷却相反,而这恰好是狄拉克所预言的正电子。当时安德森并不知道狄拉克的预言,他把所发现的粒子叫做“正电子”。第二年,安德森又用γ射线轰击方法产生了正电子,从而从实验上完全证实了正电子的存在。从此以后,正电子便正式列入了基本粒子的行列。

6.强子:

强子就是所有参与强力作用的粒子的总称。它们由夸克组成,已发现的夸克有六种,它们是:顶夸克、上夸克、下夸克、奇异夸克、粲夸克和底夸克。其中理论预言顶夸克的存在,2007年1月30日发现于美国费米实验室。现有粒子中绝大部分是强子,质子、中子、π介子等都属于强子。(另外还发现反物质,有著名的反夸克,现已被发现且正在研究其利用方法,由此我们推测,甚至可能存在反地球,反宇宙)奇怪的是夸克中有些竟然比质子还重,这一问题还有待研究。

7、轻子

轻子就是只参与弱力、电磁力和引力作用,而不参与强相互作用的粒子的总称。轻子共有六种,包括电子、电子中微子、μ子、μ子中微子、τ子、τ子中微子。电子、μ子和τ子是带电的,所 基本粒子

有的中微子都不带电,且所有的中微子都存在反粒子;τ子是1975年发现的重要粒子,不参与强作用,属于轻子,但是它的质量很重,是电子的3600倍,质子的1.8倍,因此又叫重轻子。

8.传播子

传播子也属于基本粒子。传递强作用的胶子共有8种,1979年在三喷注现象中被间接发现,它们可以组成胶子球,由于色禁闭现象,至今无法直接观测到。光子传递电磁相互作用,而传递弱作用的W+,W-和Z0,胶子则传递强相互作用。重矢量玻色子是1983年发现的,非常重,是质子的80一90倍。

9.费米子

基本费米子分为 2 类:夸克和轻子夸克

实验显示共存在6种夸克(quark),和他们各自的反粒子。这6种夸克又可分为3“代”。他们是

第一代:u(上夸克) d(下夸克)

第二代:s(奇异夸克) c(粲夸克)

第三代:b(底夸克) t(顶夸克)

另外值得指出的是,他们之所以未能被早期的科学家发现,原因是夸克决不会单独存在(顶夸克例外,但是顶夸克太重了而衰变又太快,早期的实验无法制造)。他们总是成对的构成介子,或者3个一起构成质子和中子这一类的重子。这种现象称为夸克禁闭理论。这就是为什么早期科学家误以为介子和重子是基本粒子。

轻子,共存在6种轻子(lepton)和他们各自的反粒子。其中3种是电子和与它性质相似的μ子和τ子。而这三种各有一个相伴的中微子。他们也可以分为三代:

第一代:e(电子)(电中微子)

第二代:(μ子) (μ中微子)

第三代:(τ子) (τ中微子)

10.玻色子

玻色子(英语:boson) 是依随玻色-爱因斯坦统计,自旋为整数的粒子。规范玻色子

这是一类在粒子之间起媒介作用、传递相互作用的粒子。之所以它们称为“规范玻色子”,是因为它们与基本粒子的理论杨-米尔斯规范场理论有很密切的关系。

自然界一共存在四种相互作用,因此也可以把规范玻色子分成四类。

引力相互作用:引力子(graviton)

电磁相互作用:光子(photon)

弱相互作用(使原子衰变的相互作用):W 及 Z 玻色子,共有3种。

强相互作用(夸克之间的相互作用):胶子(gluon)

从凝聚态物理到天体物理

完整的物理学体系

夸克──基本粒子──原子核和原子──分子──凝聚态(固体和流体) ──地球和其他天体──星系和整个宇宙

凝聚态物理的新进展

首先是与超高压、高真空、超高温、极低温、强磁场等特殊条件的获得有关。

1905年,美国的布里奇曼(公元1882—1961)发明了1万大气压的超高压装置,他还利用这种装置进行了高压下岩石物性的实验研究。高压物理学成为高压工程(如人造金刚石)的理论基础。

19世纪电照明的应用,特别是电子管的发明推进了真空技术的发展。

1910年至1915年,德国的盖达(公元1878—1945)先后发明了油封转动的分子泵和汞扩散型真空泵,从而能造成10+一10—’托(1托等于133.3224帕)的真空,高真空的获得是研究固体表面性质、激光、材料加工等的必不可少的条件。极低温状态下的物性研究是固体物理学的重要分支。人们较早就知道,气体液化时的吸热反应会导致低温出现

就非生命现象的领域来看,凡空间尺度大于10ˉ6~10ˉ4厘米的均属于宏观对象,这不仅包括空气中的尘埃、地面上的物体,还要包括山川湖海、地质构造体系,乃至行星、恒星以及行星系(如太阳系)。

在略大一些尺度的宏观范围里,19世纪的地质学已对地层的分类、构造和起源进行了初步的研究,但那时的对象主要还限于地球表面的局部地域。19世纪和更早些的天文学也主要是研究太阳系和少数恒星的运动轨迹、大小、质量,对更多的天体和星际物质的光度、温度、磁性、密度、结构、化学组成、能量来源等则缺乏了解。地球物理、天体物理还处于形成过程中。

人类地球观的变换

20世纪初,发现了大气层现象,并逐渐认识到大气圈分为对流层、干流层、臭氧层、电离层、中间层、热层和磁力层。

20世纪以来发现地壳内部多圈层结构,即自地面至地心可分为地壳、地幔和地核。

在19世纪里,人们已普遍接受了地球是由炽热物体逐渐冷缩而形成的观点,在发现了地壳岩石中的放射现象后,逐渐形成了地球具有内部热动力的看法。

然而,19世纪的科学家虽然认识到地球有它演化的历史,但又认为地球上的陆地、海洋在生成之后基本上没有大的变化,陆地是固定的,大洋也是永存的。

到20世纪,地质学上的一些新的发现打破了这种地球观。

海地扩张说

1961年,美国的赫斯和狄兹分别根据大量古地磁资料创立了海底扩张说。他们认为地幔物质从大洋中脊和裂谷涌出并冷凝形成新的海底,推动先形成的海底以每年约1—5厘米的速度向两侧扩张,老地层到深海沟时又下沉钻入地幔物质中去,大约二三亿年更新一次。

大陆漂移说

大陆漂移说认为﹐地球上所有大陆在中生代以前曾经是统一的巨大陆块﹐称之为泛大陆或联合古陆﹐中生代开始﹐泛大陆分裂并漂移﹐逐渐达到现在的位置。大陆漂移的动力机制与地球自转的两种分力有关﹕向西漂移的潮汐力和指向赤道的离极力。较轻硅铝质的大陆块漂浮在较重的黏性的硅镁层之上﹐由于潮汐力和离极力的作用使泛大陆破裂并与硅镁层分离﹐而向西﹑向赤道作大规模水平漂移。漂移

板块构造说

1965年,威尔逊、赫斯和剑桥大学的地质学家们齐集英国剑桥,在总结前人的一系列成果的基础上创立了板块构造学说,认为整个地球的岩石圈可分为六大板块和若干小板块,全球地质构造的基本原因是由于这些板块的相互作用。板块学说阐明了地球形成和发展的基本面貌,使大陆漂移学说以新的形式出现

宇宙的演化

(1)宇宙演化的极早期,基本粒子形成阶段。从宇宙演化时间的0秒到10-36秒,宇宙急剧膨胀,产生了夸克粒子。10_6秒前,强子生成,10_2秒前轻子产生。在这个阶段中,由于中子衰变成质子放出电子和中微子,电子和正电子相遇而湮灭为两个光子,因而光子辐射占了优势。

(2)辐射阶段和核合成阶段。从1秒开始持续到104年。起初宇宙以辐射为主,实物只占次要地位。3分钟时,温度下降到109K,开始进行核反应,中子与质子合成氘核,进而合成氦核,实物逐渐占优势。

(3)实物阶段。104年后,温度下降到10’K,形成稳定的原子,宇宙中辐射退居次要地位,实物占据主要地位,实物间的万有引力开始起主要作用。之后,宇宙中稀疏的气态物体开始形成原始星云,进而形成星系团,再从星系团分化出星系(如银河系)。

(4)未来阶段。一种模型认为,在万有引力作用下宇宙膨胀将逐渐减慢,到了某一最大体积后又开始收缩,一直收缩到“原始火球”状态,再发生爆炸而膨胀。

恒星的演化

(1)引力收缩阶段,这是恒星的幼年期。起主要作用的是弥漫物质由于万有引力而引起的自吸引。弥漫物质较快收缩形成恒星胚体,温度升高,再逐渐收缩成表面温度达几百摄氏度、能够发出红外线的恒星。

(2)主序星阶段,这是恒星的成年期。收缩使恒星中心温度上升到近百万度,开始氢核聚变为氦核的反应,释放巨大的能量,温度继续升高,排斥和吸引势均力敌,恒星既不收缩也不膨胀,成为比较稳定的主序星并发出灿烂星光。恒星在这一阶段停留的时间最长,如太阳正处于主序星阶段,已经过去46亿年,还要经过50亿年才进入下一阶段。

(3)红巨星阶段,这是恒星的中老年期。由氢核聚变而成的氦核在恒星中心部分积累起来,在它边缘进行的氢核聚变反应所提供的辐射压顶不住引力,吸引超过排斥,使恒星中心区收缩。释放的引力势能一部分加热中心区,把它的温度提高到1亿度,恒星外壳急剧膨胀,表面积扩大,表面温度降低而发出红光,所以称为红巨星。

(4)脉动和爆发阶段,这是恒星的老年期。恒星中心区氦燃料耗尽后,又会先后出现碳聚变、氧聚变、硅聚变等热核反应,恒星的体积和亮度发生周期性的变化。在周期性的脉动中,很大一部分恒星还会发生爆发,大量抛出物质以恢复内部的平衡。由于比较重的元素的核聚变的吸热反应,恒星急剧坍缩,引起剧烈的爆发。爆发后,有的恒星全部瓦解,有的恒星则留下一部分物质成为高密恒星。

(5)高密阶段,这是恒星的衰亡期。新星或超新星爆发后留下的中心部分会收缩为各种高密星体。其中质量较小的收缩成为白矮星,白矮星靠冷却发光,一直到热能散尽,成为不发光的黑矮星。如果爆发后留下的质量较大,则收缩成为中子星,乃至演化为黑洞。

地球的演化

(1)地球诞生于46亿年前,经过“天文时期”,即弥漫物质收缩为原始地球,进入地球内部的圈层形成和演化的时期,再进入“地质时期”,即地壳运动和海陆的变化时期。在原始地球形成时的熔融分化,以重元素为主的物质下沉而形成地核,较轻物质上浮而形成地幔,随后地幔又分化出更轻一些的物质形成地壳,造成了圈层结构。

(2)在地球内熔融和分化的过程中,大量气体逸出地表,形成原始大气圈。由于太阳辐射的紫外线等的作用,原始大气逐渐演变成为以氮和氧为主的大气。原始大气中含有的大量水蒸气凝结,形成原始的水圈,并逐渐形成今日的江河湖海。

(3)地壳形成以后,仍在不断运动。现代的“板块构造学说”认为,整个地壳可划分为若干板块,这些板块“浮”在地幔软流圈上缓慢地移动。板块之间相对位置不断变动使大陆漂移,形成今天各大洲和各大洋分布的格局。板块之间的相互挤压,使地壳发生垂直运动,造成了山脉的隆起。板块也是有生有灭的。

在现代宇宙学研究中特别应该提及的是史蒂芬,霍金的贡献。霍金被认为是当今世界上继爱因斯坦之后最杰出的理论物理学家。他生于1942年,因患肌萎缩性侧索硬化病,被禁锢在轮椅上达20年之久。由于他坚信我们能够完全理解宇宙,“努力寻求完整的理解总比对人类精神的绝望奸得多”,正是凭借这种探索精神,使他对星系黑洞、夸克、大统一·理论、反物质、“时间箭头”等进行了深入探讨。他把量子理论的方法应用于形成黑洞的过程。证明了在黑洞视界可以产生纯量子粒子。这一发现成为把相对论和量子理论统一起来的最初尝试。他揭示了当日益膨胀的宇宙崩溃时,时间将要倒溯,他的“没有边界”的宇宙理论可能取代大爆炸理论。他的一系列见解正在改变人们对宇宙的看法。围绕现代宇宙学所提出的各种学说,曾展开了十分尖锐的争论。天体物理的各种学说还要发展,并需经受新的事实的检验和理论论证而决定取舍。

1.宇宙演化时期:

(1)光辐射 (2)粒子形成

-

浙江省自然科学基金委员会

2025-11-02 17:44:08 查看详情 -

南京林业大学学报:自然科学版

2025-11-02 17:44:08 查看详情 -

石家庄铁道大学学报(自然科学版)

2025-11-02 17:44:08 查看详情 -

习水中亚热带常绿阔叶林国家级自然保护区

2025-11-02 17:44:08 查看详情 -

毕节医学高等专科学校

2025-11-02 17:44:08 查看详情 -

毕节幼儿师范高等专科学校

2025-11-02 17:44:08 查看详情 -

云南师范大学学报(自然科学版)

2025-11-02 17:44:08 查看详情

求购

求购