- 松石图

松石图

基本概述

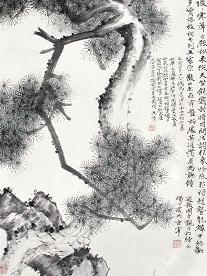

名称:清 许从隆 松石图轴

类型:美术

年代:清朝

馆藏地:上海博物馆

内容: 清 许从隆 松石图轴 绢本水墨 纵宽198.4厘米 横长88.5厘米

作品内容

画中内容主要为两颗倚靠在一块磐石旁交互生长的劲松。作者在画中自署“崇祯甲戌(1634)嘉平月写,许从隆”。

寄托作者对故国明朝的忠诚和思念。

同名作品

元代吴镇

元代吴镇

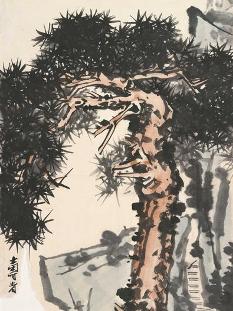

松石图《松石图》,材质:纸本墨笔。 纵122.44厘米,横46厘米,上海博物馆藏。吴镇工诗文,善草书,笔法秀逸流畅,潇澹洒脱。擅长山水画,师董、巨又能别开生面,笔墨凝重坚实,深厚苍郁。

松石图《松石图》,材质:纸本墨笔。 纵122.44厘米,横46厘米,上海博物馆藏。吴镇工诗文,善草书,笔法秀逸流畅,潇澹洒脱。擅长山水画,师董、巨又能别开生面,笔墨凝重坚实,深厚苍郁。

吴镇松石图吴镇(1280~1354),元代画家,元四家之一。字仲圭,号梅花道人,又自称梅花和尚、梅沙弥,浙江嘉兴魏塘镇人。诗文 著作有后人辑集的《梅道人遗墨》及《梅花庵稿》传世。以善画山水和墨竹著称。山水画师法董源、巨然,而有新的变化。画法上,多用披麻 长皴,兼用厚重的点苔法,以表现山川洲渚的不同景色。构图、意境亦富于变化。其独到之处在于,变董源、巨然的淡墨轻岚而为沉雄郁茂。 作品充分发挥水墨丰润、浑然一体的特色,在元代绘画中能自成一派。兼长水墨竹石,取法文同,又受高克恭影响。喜用秃笔重墨,笔锋劲利 沉着,气势浑厚豪迈,自成一格。吴镇画给他儿子佛奴的长篇巨制《竹谱》册,为晚年的重要杰作。吴镇善写草书,师法怀素和杨凝式,笔势 宛转遒丽,自成一家[1]。

吴镇松石图吴镇(1280~1354),元代画家,元四家之一。字仲圭,号梅花道人,又自称梅花和尚、梅沙弥,浙江嘉兴魏塘镇人。诗文 著作有后人辑集的《梅道人遗墨》及《梅花庵稿》传世。以善画山水和墨竹著称。山水画师法董源、巨然,而有新的变化。画法上,多用披麻 长皴,兼用厚重的点苔法,以表现山川洲渚的不同景色。构图、意境亦富于变化。其独到之处在于,变董源、巨然的淡墨轻岚而为沉雄郁茂。 作品充分发挥水墨丰润、浑然一体的特色,在元代绘画中能自成一派。兼长水墨竹石,取法文同,又受高克恭影响。喜用秃笔重墨,笔锋劲利 沉着,气势浑厚豪迈,自成一格。吴镇画给他儿子佛奴的长篇巨制《竹谱》册,为晚年的重要杰作。吴镇善写草书,师法怀素和杨凝式,笔势 宛转遒丽,自成一家[1]。

明朝沈周

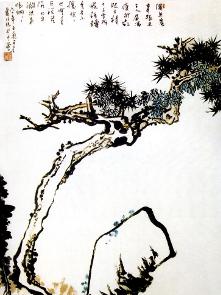

明朝沈周《松石图》,纸本墨笔 156.4cm×72.7cm北京故宫博物院藏。

此图是以润泽沉厚的笔墨画松石。简练的披麻皴勾出山石,淡墨积色画出松鳞,松针则用劲挺的细笔为之。在整体上注意到了松树的透视关系,分出浓淡前后,密而不乱。

现代陈华

陈华 《松石图》 立轴 ,材质、形制:设色纸本, 尺寸:178×96cm。

松石图陈华,字夕白,号天龙,1952年生于山东省潍坊市。现任潍坊市博物馆研究员、从事美术研究和创作、专业画家、中国美术家协会山东分会会员、山东画院高级画师、山东博物馆学会会员,潍坊市美术家协会理事,潍坊市北海书画院副院长。

松石图陈华,字夕白,号天龙,1952年生于山东省潍坊市。现任潍坊市博物馆研究员、从事美术研究和创作、专业画家、中国美术家协会山东分会会员、山东画院高级画师、山东博物馆学会会员,潍坊市美术家协会理事,潍坊市北海书画院副院长。

潍坊古城,名士风流,陈先生得其泽润漑沾,乡风包孕,故自髫令即结缘于丹青,文房四宝,曼妙五彩,浸之习之,积凡三十余载,手摩心追,臻至善境。其广交海内朋友,漫游天下名山大川,神采意撷,师法天,地自然,深得七中之蕴妙。宗承古人,兼纳百家,身心惟系翰墨丹青,不舍昼夜,孜孜以求;师古而不泥古,变法创新,形成自己的艺术特色。

其喜作鸿篇巨制,如《黄山云峰图》长近十米,高逾六尺,气势磅礴,横无际涯。佳构中幅,亦是极尽山水之精妙,笔墨布局,尽得其法;或作玲珑小品,而且是清雅淡秀,山随画活,云从水吟。

其作品深得各界之珍爱,并应邀多次在当地或异乡举办个人或联袂展出,甚者漂洋过海至东南亚和欧美诸国进行艺术展览。其作品《黄山雄风》、《三月桃花分外香》等多幅作品被中南海所收藏,《云卷千峰集》为八米长卷,由中国人民大会堂收藏,并均出版典藏画宝录。亦有数十幅作品在国内外刊物上发表,其履历亦被多种国家级辞典书刊所收录,并荣获国际国家级各种奖励多项。

作品赏析

松石图此图描绘在奇石、丛草之中,耸立几株虬曲古松,枝干傲然挺拔,峻峭刚韧朗硬,意气蓬勃风发。此图立意新奇巧妙,是画家对现实事物、境遇、体悟等等有了某种理解、寄托某种感情,再用手中之笔把心境的流露以苍松劲石为对象表达出来,从而创造出寄予心境、展露思想的新形象。所绘树木、奇石等物象不求“形似”,而是重在表现自己的强烈感触和对所绘景的崇敬、爱惜、寄托之情。画家笔下松干上下穿插,枝繁叶茂,与奇石相依为伴,常年承受风雨的侵袭,枝干像右侧弯曲偏斜,却繁茂而不枯亡,体现出坚韧不拔的品格。图中以拙涩、老辣的笔法勾勒主干,再施淡墨、浓淡反复来画,使其具有沧桑感,从而突出古松老而弥坚的性格。

松石图此图描绘在奇石、丛草之中,耸立几株虬曲古松,枝干傲然挺拔,峻峭刚韧朗硬,意气蓬勃风发。此图立意新奇巧妙,是画家对现实事物、境遇、体悟等等有了某种理解、寄托某种感情,再用手中之笔把心境的流露以苍松劲石为对象表达出来,从而创造出寄予心境、展露思想的新形象。所绘树木、奇石等物象不求“形似”,而是重在表现自己的强烈感触和对所绘景的崇敬、爱惜、寄托之情。画家笔下松干上下穿插,枝繁叶茂,与奇石相依为伴,常年承受风雨的侵袭,枝干像右侧弯曲偏斜,却繁茂而不枯亡,体现出坚韧不拔的品格。图中以拙涩、老辣的笔法勾勒主干,再施淡墨、浓淡反复来画,使其具有沧桑感,从而突出古松老而弥坚的性格。

最后一次见到宋文治,已是戊寅岁末。《华君武漫画展》在中国美术馆举办,正是在开幕式上,我见到了久违了的宋文治。只见他匆匆而来,见了熟人,点点头、笑一笑,握握手,说两句话,如此这般转了一圈,又匆匆而去。说句实话,参加开幕式,一来是捧场,二来是会友,至于看画嘛,是最后一回事——更何况是老朋友的画,不知看了多少回了。

松石图 展览会上的邂逅,他告诉我在京的下榻处,约我去聊聊,我知道他有话要说,香港《名家翰墨》为他出了一本专集,用了我的一篇文章。我听说他的老家太仓市(县级市)为他盖了一个艺术馆,也想了解一些情况,于是约定第二天拜访。

松石图 展览会上的邂逅,他告诉我在京的下榻处,约我去聊聊,我知道他有话要说,香港《名家翰墨》为他出了一本专集,用了我的一篇文章。我听说他的老家太仓市(县级市)为他盖了一个艺术馆,也想了解一些情况,于是约定第二天拜访。

新时期以来,各地政府对京城的外地出生的文化名人(尤其是书画艺术家)十分重视,纷纷筹拨资金,争着为这些名人建盖艺术馆,如果我没有记错的话,济南园林局一马当先在万竹园为李苦禅、王雪涛先后盖起了两座纪念馆。王雪涛是河北成安人,按理说他的纪念馆不该建在济南,可是好客的济南人也有自己的说法。王雪涛虽说是河北人,但他的夫人徐佩茵是济南人。王雪涛是济南的姑爷,为姑爷盖馆也理所应当。按盖馆的先后,王雪涛还先于李苦禅。继王雪涛、李苦禅后,董寿平、尹瘦石等相继也在家乡建起了艺术馆。风乍起,吹皱一池春水,从京城吹到了上海,钱君陶、朱屺瞻、刘海粟、王康乐艺术馆也纷纷建了起来。由东向西,此风又吹到南京,闻风而动的是亚明和宋文治。

代表人物

松石图 宋文治, 出生在太仓,青少年时代也在太仓度过。太仓地处娄江之东(故又有“娄东”之称),是江南的一个小镇。可就是在这个小镇上,曾出现过影响有清一代画风的仿古开派人物——“四王”。四王中的三王,王时敏、王鉴、王原祁都是太仓人。王时敏、王原祁祖孙创建了“娄东派”。娄东派即仿古派,流风所及,统领了自雍正以来的有清三百年画坛。也许是娄东画派的香火太盛,太庙里面好念经,三百年间,太仓画人陈陈相因,沾尽了“四王”和娄东派的庇荫,也很难跳出大庙,自立门户。直到二十世纪以后,太仓又有才人出,宋文治就是一代才人。宋文治少年习画,学的就是“四王”,青年时代拜吴湖帆为师,从陆伊少游,又上追董其昌、宋元文人画。后调江苏国画院,追随傅抱石二万三千里旅行写生,由师古人踏上了师造化的写生之路,画风始变,变出了金陵画派中自成一家的宋文治。太仓父老乡亲把中年离乡的宋文治接回来建馆树碑,也是理所当然。古稀之年的宋文治有感于八十年代美术界有人刮起“反传统”、“不要传统”的言论,以补“传统”课的实际行动抵制、批驳这种言论。他告诉我说,近几年他又从师造化转回来师古人,补“四王”之课,补“宋元”的课,画了一批仿古之作,当然与青年时代的仿古,体会自有不同,借用一句哲学用语是“螺旋型上升”。这幅松石图,可以说是一幅仿古之作,从中可以看出他对传统笔墨的认识和功底。承宋老错爱,他一边与我聊天谈艺,一边作画,画了一个上午始成。题款时也边题边吟“松岂无骨,石亦有姿。唯此两者,是为相知。这四句诗是我的老师吴湖帆题赠给我的,今天我把它转赠于你。”

松石图 宋文治, 出生在太仓,青少年时代也在太仓度过。太仓地处娄江之东(故又有“娄东”之称),是江南的一个小镇。可就是在这个小镇上,曾出现过影响有清一代画风的仿古开派人物——“四王”。四王中的三王,王时敏、王鉴、王原祁都是太仓人。王时敏、王原祁祖孙创建了“娄东派”。娄东派即仿古派,流风所及,统领了自雍正以来的有清三百年画坛。也许是娄东画派的香火太盛,太庙里面好念经,三百年间,太仓画人陈陈相因,沾尽了“四王”和娄东派的庇荫,也很难跳出大庙,自立门户。直到二十世纪以后,太仓又有才人出,宋文治就是一代才人。宋文治少年习画,学的就是“四王”,青年时代拜吴湖帆为师,从陆伊少游,又上追董其昌、宋元文人画。后调江苏国画院,追随傅抱石二万三千里旅行写生,由师古人踏上了师造化的写生之路,画风始变,变出了金陵画派中自成一家的宋文治。太仓父老乡亲把中年离乡的宋文治接回来建馆树碑,也是理所当然。古稀之年的宋文治有感于八十年代美术界有人刮起“反传统”、“不要传统”的言论,以补“传统”课的实际行动抵制、批驳这种言论。他告诉我说,近几年他又从师造化转回来师古人,补“四王”之课,补“宋元”的课,画了一批仿古之作,当然与青年时代的仿古,体会自有不同,借用一句哲学用语是“螺旋型上升”。这幅松石图,可以说是一幅仿古之作,从中可以看出他对传统笔墨的认识和功底。承宋老错爱,他一边与我聊天谈艺,一边作画,画了一个上午始成。题款时也边题边吟“松岂无骨,石亦有姿。唯此两者,是为相知。这四句诗是我的老师吴湖帆题赠给我的,今天我把它转赠于你。”

时过九年,宋老用苏白口音吟诗的腔调犹在耳边回荡忽然传来金陵画派的三大画家都得了癌症,魏紫熙病在胃,宋文治病在肝,亚明病在肺。从病灶位置来看,宋老最险。果然不出数月,又传来宋老仙逝的消息,享寿八十。从此天壤之隔,再也无法与生性温和的宋老聊天长谈了[2]。

-

最新官图发布/将于年内上市 承载式车身结构/年内正式上市

2025-10-03 14:31:54 查看详情 -

Edition上市 全新奔腾B70官图曝光

2025-10-03 14:31:54 查看详情 -

黄海纯电轿车Smile将于12月上市 极氪009实车图曝光

2025-10-03 14:31:54 查看详情 -

路特斯ELETRE将于今日上市 蔚来EC6申报图曝光

2025-10-03 14:31:54 查看详情 -

江南U2正式上市 新款东风风行菱智M5官图发布

2025-10-03 14:31:54 查看详情 -

长安凯程GDI双侠成都上市 新款星途揽月官图

2025-10-03 14:31:54 查看详情 -

款帝豪GL将于3月25日正式上市 2023款奇瑞小蚂蚁官图

2025-10-03 14:31:54 查看详情 -

小鹏全新P7i将于今日上市 2023款奇瑞小蚂蚁官图

2025-10-03 14:31:54 查看详情 -

计划第三季度上市 2023款奇瑞小蚂蚁官图

2025-10-03 14:31:54 查看详情 -

风光SUV首付真0元 名图纯电动轻松拥有

2025-10-03 14:31:54 查看详情

求购

求购