- 风成地貌

风成地貌

形成原因

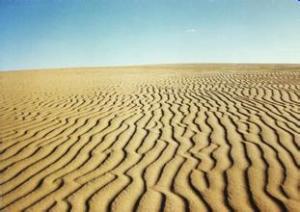

风成地貌(2) 风力对地表物质的吹蚀、搬运和堆积所表成的各种地貌,统称为风成地貌。其中风力对地面吹蚀和磨蚀作用形成的地貌,称为风蚀地貌。碎屑物质(沙、粉沙和尘土等)经风力搬运和堆积,则形成风积地貌。无论从形态的复杂性还是分布范围的广泛程度来看,风成地貌中风积地貌占有重要的地位,它们主要表现为各种类型的沙丘。

风成地貌(2) 风力对地表物质的吹蚀、搬运和堆积所表成的各种地貌,统称为风成地貌。其中风力对地面吹蚀和磨蚀作用形成的地貌,称为风蚀地貌。碎屑物质(沙、粉沙和尘土等)经风力搬运和堆积,则形成风积地貌。无论从形态的复杂性还是分布范围的广泛程度来看,风成地貌中风积地貌占有重要的地位,它们主要表现为各种类型的沙丘。

地面的物质组成,植被和水分状态的差异,对风蚀地貌的形成和分布都会产生很大影响。在基岩组成的地面,岩石的裂隙发育为风力等作用创造了有利的条件,在风向与构造方向相近的情况下,形成与风向大致平行的风蚀地貌。岩性的不同,引起差别吹蚀,常常发育蘑菇石。地表物质粗细与风成地貌的关系很大。在内陆盆地外围的山前地带,多为岩漠。从山麓至盆地内部,地表组成物质一般由粗变细,各种荒漠依次分布,在盆地中部风蚀洼地和雅丹都较发育。而在水源丰富的地区,植被茂密,风力受阻,风蚀微弱,很少形成沙丘。风沙流中含沙量的高低,主要决定于沙源的贫富,在沙源丰富的地区,加之风力很强,可以形成巨大的、密集的风积地貌。沙丘的分布和移动主要决定于风向和风速。风成地貌在干旱地区十分发育,在沙质海岸、湖岸、河岸等处也有小规模的分布。

分布地域

风成地貌(2) 我国风成地貌,除极少部分散布在湿润地区外(如海岸和大河的河漫滩等处),主要集中在东经75~125°、北纬35~50°之间的西北、华北北部和东北西部的干旱和半干旱地带内。

风成地貌(2) 我国风成地貌,除极少部分散布在湿润地区外(如海岸和大河的河漫滩等处),主要集中在东经75~125°、北纬35~50°之间的西北、华北北部和东北西部的干旱和半干旱地带内。

世界各地风成地貌的分布也严格受气候控制,所以风成地貌也称为干旱区(或干燥区)地貌。

我国风成地貌分布在气候干旱少雨、风力强大而频繁的干旱区和半干旱区。集中在西北内陆的巨大山间盆地或高原上的盆地内。风蚀地貌分布范围较小,主要分布在柴达木盆地的西北部,塔里木盆地东端的罗布泊洼地,新疆东部,以及准噶尔盆地西北部的乌尔禾等地。风积地貌主要是沙漠及沙漠化地区的各种类型的沙丘。

分布特征

风成地貌在分布的特征上,自西向东表现出明显的地域差异。例如在贺兰山以西干旱荒漠地带,除准噶尔盆地降雨稍多,植被较好,沙漠中大部为半固定沙丘以外,其余沙漠均以流动沙丘占绝对优势,而内蒙东部和东北西部半干旱的干草原地带的沙地则以固定和半固定沙丘为主,流动沙丘只零星分布在沙地边缘植被被破坏的地方。 [1]

风成地貌在分布的特征上,自西向东表现出明显的地域差异。例如在贺兰山以西干旱荒漠地带,除准噶尔盆地降雨稍多,植被较好,沙漠中大部为半固定沙丘以外,其余沙漠均以流动沙丘占绝对优势,而内蒙东部和东北西部半干旱的干草原地带的沙地则以固定和半固定沙丘为主,流动沙丘只零星分布在沙地边缘植被被破坏的地方。 [1]

-

奥格泰莱克洞穴群和斯洛伐克喀斯特地貌群

2025-09-27 21:30:29 查看详情 -

城山头海滨地貌自然保护区

2025-09-27 21:30:29 查看详情 -

华南海滩动力地貌过程

2025-09-27 21:30:29 查看详情

求购

求购