- 刘少奇故里

刘少奇故里

铜像广场

“刘少奇故里”牌楼,是1998年少奇同志诞辰百周年之际投资建成的。门楼高12.4米,宽15米,呈山墙暴露式,颇具江南古建筑风格。“刘少奇故里”五个苍劲大字由全国书法家协会主席沈鹏先生题写。

顺着百级台阶拾级而上,去瞻仰刘少奇同志铜像。铜像广场始建于1988年,当时只是一个占地面积不足1000平方米的砂石坪。在少奇同志百周年诞辰之际,经中办[1998]1号文件批准,并下拔专项经费400万元,用于铜像广场扩建,现在占地面积8000多平方米(包括踏步)。广场正前方,整齐的小松柏簇拥着一个庄严肃穆的平台,少奇同志铜像威严地矗立在平台中央。刘少奇同志铜像是1988年少奇同志诞辰90周年时落成的,由时任国家主席杨尚昆同志亲自揭幕。铜像由中华全国总工会捐建,著名雕塑大师刘开渠和他的高徒程允贤精心制作。铜像加底座共高7.1米 (像高3.0米,座高4.1米),这个数字包含两层含义:第一,“七一”是党的生日,寓意少奇同志一生致力于党的建设,为党和人民的事业付出了毕生的精力,是我们党的卓越领导人。第二,少奇同志享年71岁,寓意他光辉伟大的一生。铜像座西北朝东南,面部神情似微笑、似沉思地遥望远方,拿着烟头的手自然摆放,飘逸的风衣将刘少奇衬托得更加伟岸,再现了作为党和国家主要领导人的少奇同志风尘仆仆、日理万机的光辉形象,使人油然而生一种敬意和亲切感。

刘少奇同志纪念馆

刘少奇同志纪念馆是以刘少奇故居为依托建立起来的,是全国范围内唯一一座完整、系统地介绍刘少奇同志生平业绩的传记性专馆。纪念馆开馆于1988年11月24日,建筑面积3200多平方米,其主体是自由分散型园林式建筑,这种风格与炭子冲的田园风光相映成趣,美丽自然。正门上悬挂着“刘少奇同志纪念馆”匾额,是邓小平同志1987年亲笔题写的。

纪念馆共有八个展厅,按少奇同志生平分为四个主题进行陈列,陈列面积1000多平方米,展线长240米,共有文物展品800余件。在内容上打破了原来一贯以生平为序的陈列模式,采用专题与生平相结合的方法,大手笔反映少奇同志生平事迹,体现少奇同志在缔造新中国、发展和巩固中国共产党、建设有中国特色社会主义经济等方面的重要思想和主要贡献。

纪念馆内有一个小巧别致的怀念亭,是湖南省总工会为纪念少奇同志对工运工作的杰出贡献而捐建的。“怀念亭”三个大字由少奇同志的亲密战友、全国人大委员长彭真同志亲笔题写。怀念亭四侧均有名家题撰的对联:

工运展经纶安源一炬山川赤;

国家纾筹策华夏四时日月光。

羊春秋撰:(湘潭大学中文教授、古汉语学家)

刘世缮书:(黄埔军校毕业、民主人士,曾任民革湖南省委副主任委员、著名书法家)

衡岳云蒸洞庭波涌;

沩山木秀靳水花明。

吴容甫撰:

杨应修书:(宁乡麻山人,著名工艺美术家)

少志远谋一生献工运;

奇才伟略两论树党风。

杨正兴撰:(书法家)

胡六皆书:(民主人士,著名书法家)

革命仗雄才论功曾与周朱并;

经邦怀远略筹策今随日月新。

马积高撰:(湖南师大中文系教授、著名古文学家)

王积尘书:(湖南籍书法家)

馆区内还有幽雅舒适的休息室供来宾休息,有音像厅专为观众放映反映少奇同志生平的电影、电视、纪录片。纪念馆前坪东侧的怀念亭由长沙市总工会捐建,张爱萍将军(曾任国防部长、国务院副总理,是少奇同志的老部下,又是一位著名诗人、书法家)亲笔题写了“怀念亭”三个大字。

长期以来,刘少奇同志纪念馆在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥着积极的作用,1995年被湖南省委宣传部确定为“湖南省爱国主义教育基地”;被国家文物局命名为“全国文物系统优秀爱国主义教育基地”;被国际科学与和平周中国组委会授予“国际科学与和平贡献奖”;1996年被国家教委、解放军总政治部、民政部、文化部、国家文物局、共青团中央等6部委联合命名为“全国中小学爱国主义教育基地”;1997年被中宣部确定为“全国爱国主义教育示范基地”;2000年7月,被中共长沙市委命名为“长沙市党员教育基地”,年底被国家旅游局评定为“全国首批AAAA级旅游景区”。2003年,在湖南省同行业中率先通过ISO9001质量管理、ISO14001环境管理两个国际标准体系认证。

人物简介

刘少奇,中国共产党和中华人民共和国的主要领导人之一,中国杰出的革命家、政治家和理论家。 1898年11月24日生于湖南省宁乡县。少年时期上过私塾(中国旧式初级学校),1919年中学毕业。1920年加入中国社会主义青年团。 1925年在第二次全国劳动大会上当选为全国总工会副委员长。此后在上海、广州、武汉参加五卅运动、省港大罢工和武汉工人群众收回汉口英租界的斗争。1931年1月在中共六届四中全会上当选为政治局候补委员。

刘少奇同志 1934年10月参加长征。1935年1月在贵州省遵义县城召开的中央政治局扩大会议上,他支持毛泽东的正确主张。1936年春赴华北,先后任中共中央代表、北方局书记、坚定地执行了中共中央关于建立抗日民族统一战线的新政策,并对过去党的秘密工作中的错误——关门主义和冒险主义进行了系统的批评。

刘少奇同志 1934年10月参加长征。1935年1月在贵州省遵义县城召开的中央政治局扩大会议上,他支持毛泽东的正确主张。1936年春赴华北,先后任中共中央代表、北方局书记、坚定地执行了中共中央关于建立抗日民族统一战线的新政策,并对过去党的秘密工作中的错误——关门主义和冒险主义进行了系统的批评。

中华人民共和国成立后,刘少奇当选为中央人民政府副主席。他在制定国家政治、经济、文化、教育、外交等方针政策方面发挥了重要作用。

1966年“文化大革命”开始后,他受到错误的批判,并遭到林彪、江青反革命集团的政治陷害和人身摧残,于1969年11月12日病逝。1980年中共十一届五中全会为恢复他的名誉作了专门的决定。他的主要著作收入了《刘少奇选集》。

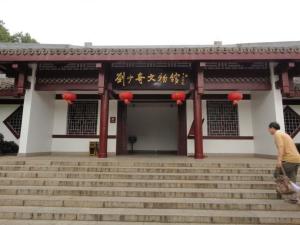

刘少奇文物馆

刘少奇文物馆是在少奇同志百周年诞辰之际经中央批准,耗资200多万元建成的。建筑面积1530平方米,为三进三院式布局,集办公、文物收藏、展览于一体。文物馆内设三个展厅,经常展出一些具有时代特点的临时陈列,现有“刘少奇中南海故居—福禄居”复原陈列和其它专题陈列。全国著名书法家欧阳中石为文物馆题写匾额。

刘少奇同志在中南海的故居称“福禄居”。从1963年至1969年11月,少奇同志一直工作生活在“福禄居”。这个复原陈列共分藏书室、刘少奇同志办公室、王光美同志办公室、卧室四个部分,充分体现了少奇同志廉洁奉公的品格、艰苦朴素的作风和忘我工作的精神。

刘少奇一生共养育了9个子女。其中何葆贞烈士留下二男一女,即长子刘允斌、长女刘爱琴、次子刘允若;王前留下一男一女,即次女刘涛、三子刘允真;王光美生育有一男三女,即三女刘平平(王晴)、四子刘源、四女刘亭亭、五女刘潇潇。

刘允斌,刘少奇长子。1924年生于江西萍乡安源煤矿,原籍湖南宁乡。在湖南宁乡炭子冲老家长大。1938年,被接到延安,进入延安保育小学就读。1939年,和妹妹刘爱琴一起赴苏联,进入莫斯科莫尼诺国际儿童院学习。1940年入苏联十年制中学学习,并加入中国共产党。1945年夏,考入莫斯科钢铁学院学习。1946年,考入莫斯科大学化学系,学习核放射化学专业。其间担任中国留苏大学生同乡会会长。

刘少奇文物馆 刘爱琴,刘少奇长女。1927年生于湖北汉口,女,原籍湖南宁乡。出生后即交给汉口一工人家庭抚养,曾当过童养媳。1938年由党组织找回延安,与父亲团聚。1939年和哥哥刘允斌一起赴苏联,进入莫斯科莫尼诺国际儿童院学习。1940年,进入苏联十年制学校读书。

刘少奇文物馆 刘爱琴,刘少奇长女。1927年生于湖北汉口,女,原籍湖南宁乡。出生后即交给汉口一工人家庭抚养,曾当过童养媳。1938年由党组织找回延安,与父亲团聚。1939年和哥哥刘允斌一起赴苏联,进入莫斯科莫尼诺国际儿童院学习。1940年,进入苏联十年制学校读书。

刘允若,刘少奇次子。1930年生于上海,原籍湖南宁乡。1933年冬,母亲何葆贞在南京雨花台英勇就义后,开始流浪。1946年回到刘少奇身边,进入延安保育小学和延安中学学习。1947年先后入贺龙中学和边区联合中学学习。1949年入北平101中学。1954年毕业于北京四中,并由国家选送留学,进入苏联莫斯科航空学院飞机无线电仪表专业学习,后转学导弹的总体设计专业。在苏联学习期间,曾接到父亲刘少奇的多封鼓励和教育他安心学好专业的亲笔信。在1955年5月6日写给允若的信中说道:“不要骄傲,不要看不起人,要尊重大家的意见,要肯于为大家的事情吃一点亏。”1960年回国,分配在国家七机部下属单位从事导弹设计的工作。1964年在父亲的严格要求下报名到中国人民解放军基层锻炼。同年加入中国共产党。1965年跟随刘少奇秘书刘振德一同到河北农村参加四清工作。1966年回到七机部。文化大革命中受到迫害。1967年1月被捕入狱,关押在北京市半步桥监狱。1974年12月释放。1977年因病在北京逝世。

刘少奇同志故居

刘少奇同志故居坐东朝西,前临碧水,背靠青山,是一栋土木结构的普通江南四合院,占地面积1300多平方米,建筑面积1074平方米(含邻居),共有房屋21间半,其中瓦房16间半,茅屋5间。

1959年,故居由湖南省人民政府公布为省级重点文物保护单位并对外开放。1988年由国务院公布为全国重点文物保护单位(第三批)。“文化大革命”期间,故居遭受了严重破坏,所藏文物展品几乎散失殆尽。1980年2月刘少奇同志平反后,根据“保护为主,抢救第一”的文物工作方针和“整旧如旧”的原则,对故居进行了全面修缮和复原,恢复了1961年少奇同志回乡调查在此居住时的情形,并于1980年3月5日重新对外开放。现在的故居为原状陈列,除按原貌恢复了原有的茅草房和瓦房外,共陈列展品200多件,生动地再现了二十世纪初湖南农家的风貌和刘少奇在这里学习活动的部分场景。

在少奇同志诞辰100周年之际,刘少奇同志纪念馆花大力气搬迁了一个紧挨故居的供销市场,拆迁了与故居整体风貌不相协调的5户邻居,并在原址复原修建了2栋茅草盖顶糠泥粉壁的农家院落。同时,经多方协调,将一个总面积400亩但有40%在该馆内保护区和建设控制地带内的国有林场划归该馆内统一管理。在故居房前屋后种植了香枫、香樟、南竹等乡土树种,较好地维护了故居特有的历史环境风貌,给游人一种身临其境,睹物思人的感受。

出故居往右走,有一块视野开阔的农田,对面是少奇同志曾经就读过的炭子冲小学,左侧是他经常去玩耍、游泳的安湖塘。整个村庄阡陌相通,鸡鸣犬吠。 刘少奇故居

刘少奇故居

花明园

在与故居一山之隔的仙基岭、白鹤岭上,一个占地面积200多亩的文化主题公园—花明园现已竣工,该园以“花明楼”、“修养亭”、刘少奇坐过的飞机、万德鼎、一叶湖等为主体,集游览观光、教育培训于一体,形式新颖、功能齐全,给广大游客提供了一方可游、可思、可享、可参与的精神乐园。该园于2003年11月24日少奇同志诞辰105周年之际正式对游人开放。

刘家祖坟

刘家祖坟位于石子岭,与花明德育园入口隔路相望,为刘少奇曾祖父刘再洲之墓。典型的江南平民墓穴,建筑面积约30平方米,以花岗岩和水泥为主料修建。水泥茔顶,青石墓碑,四周铺有花岗岩石块。墓圈为圆形,建有八字栏杆,墓前有一块小坪,墓左边立有一块花岗岩雕刻的墓志碑。

刘再洲,名序河字再洲,1791年12月16日出生于一个赤贫家庭。共有兄弟四人,他排行第三,其两兄一弟均未偶而寿终。刘再洲为人勤恳,善于农作,年轻时以为人做长工谋生。初娶张氏因嫌其家贫出走。四十岁左右续娶潘氏,生有一子名端庄字得云。后以其积蓄购置田产定居于炭子冲,晚年家境殷实,儿孙绕膝,乐享天伦。1875年1月15日逝世,享年84岁,葬于现址,初为土坟。后其子孙于1911年重新修建白玉石碑花岗岩墓。当时年仅13岁的曾孙绍选(即刘少奇)亦曾参加运石建墓。文革时期,刘再洲墓遭到破坏,白玉石墓碑被砸碎,墓圈和八字栏杆也被捣毁。所幸当时四邻的村民闻讯赶来制止,墓穴未遭破坏。1987年冬,其后裔收集部分原墓石修复如现状。

求购

求购