- 闽南文化生态保护区

闽南文化生态保护区

保护区介绍

我国各族人民在长期生产生活实践中创造的丰富多彩的非物质文化遗产,是中华民族智慧与文明的结晶,是连结民族情感的纽带和维系国家统一的基础。

非物质文化遗产是各族人民世代相传并视为文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化形式相关的事物和场所。非物质文化遗产与物质文化遗产、自然遗产共同承载着人类社会的文明,是世界文化多样性的表现。

加强非物质文化遗产保护,不仅是国家和民族发展的需要,也是国际社会文明对话和人类社会可持续发展的必然要求。党中央、国务院历来高度重视非物质文化遗产保护工作,大批非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人得到有效保护。

但是,随着经济全球化趋势和现代化进程的加快,我国的文化生态正在发生巨大变化,文化遗产及其保存、生存的环境受到严重威胁,一些依靠口传心授和行为传承的非物质文化遗产正在不断消失;不少历史文化名城(街区、村镇)、古建筑、古遗址及风景名胜区的整体风貌遭到破坏;在传统文化遗存相对丰富的地区,民族或区域文化特色也在不断消褪。

为了更好地对非物质文化遗产、物质文化遗产、自然遗产及其保存、生存的环境进行整体性保护,国家设立文化生态保护区。

国家级文化生态保护区是指以保护非物质文化遗产为核心,对历史文化积淀丰厚、存续状态良好,具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护,并经文化部批准设立的特定区域。

文化生态保护区的设立,标志着我国非物质文化遗产保护工作由静态的、单项的保护进入动态的、整体性保护新阶段。

闽南文化生态保护实验区是于2007年6月经文化部批准设立的第一个国家级文化生态保护实验区。为更好地落实《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》(2009)、《海峡西岸经济区发展规划》(2011)提出的“加快推进闽南文化生态保护实验区建设”、“建设两岸文化交流的重要基地”的战略部署,按照《文化部关于加强国家级文化生态保护区建设的指导意见》等文件精神,编制《闽南文化生态保护区总体规划》(以下简称《规划》)。

第一部分

规划导引

建设背景

20世纪以来,在联合国教科文组织的倡导和推动下,世界遗产、非物质文化遗产以及自然生态的保护成了世界性共识和行动。《保护世界文化和自然遗产公约》(1972)、《保护非物质文化遗产公约》(2003)、《保护和促进文化表现形式多样性公约》(2005)、《联合国人类环境宣言》(1972)、《生物多样性公约》(1992)等一系列有关文件,有力促进了世界各国对文化遗产、自然遗产和生态环境的保护。联合国教科文组织对世界遗产、非物质文化遗产和生态环境的保护,以及生态学、文化生态学等学科的兴起,为文化生态保护积累了实际经验和打下理论基础。

我国是《保护世界文化和自然遗产公约》、《保护非物质文化遗产公约》、《生物多样性公约》等文件的缔约国,在文化遗产保护、自然遗产保护、生物多样性保护等方面取得显著成效。我国列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录数量居世界第一,列入世界遗产名录数量居世界前列。党中央、国务院历来高度重视文化遗产保护,出台了一系列文化遗产保护的政策法规和措施,全社会保护意识不断提高,多数文化遗产得到有效保护。在文化遗产、自然遗产保护取得成效的基础上,我国在世界上率先提出建设文化生态保护区。目前,我国已建立了12个文化生态保护实验区。

各级政府、广大群众高度重视、热心投入闽南文化生态保护实验区建设。《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》(2009),将闽南文化生态保护实验区建设纳入“建设两岸文化交流重要基地”的战略部署。福建省在《福建省贯彻落实〈国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见〉的实施意见》(2009)、《福建省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011)等重要文件中,多次提到要保护闽南文化,加快闽南文化生态保护实验区建设,促进两岸文化交流。泉州、漳州、厦门三市政府积极行动,各自已编制了《闽南文化生态保护区建设规划》,人民群众也积极投入文化生态保护区建设之中。

重要意义

(一)对于保护、传承和发展闽南文化,维护文化多样性,具有重要意义。

闽南文化以中华文化为主体,融合了闽越文化、闽南本土文化,吸收了异域有益文化,既保留了闽越文化、中原汉文化的浓厚色彩,又具有东南沿海的海洋文化特色。闽南文化既是独特的地域文化,也是中华文化在闽南地区的具体表现。建设闽南文化生态保护区,对于保护、传承和发展闽南文化,维护文化多样性,弘扬中华民族精神,具有重要意义。

(二)对于落实科学发展观,促进闽南地区全面协调可持续发展,具有重要意义。

文化是民族凝聚力和创造力的重要源泉,是综合国力竞争的重要因素,是经济社会发展的重要支撑。建设闽南文化生态保护区,对于继承闽南文化的优秀传统、激活闽南文化创造力,发挥闽南文化在现代化建设中的重要作用,促进闽南地区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设全面协调可持续发展,具有重要意义。

(三)对于加强两岸文化交流,维护两岸关系和平发展,推进祖国和平统一,具有重要作用。

福建省与台湾地区地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循,具有对台交往的独特优势。台湾是闽南文化重要的传播区,1700万闽南人在传承闽南文化。闽南文化对加强闽台两岸文化交流,促进民族文化认同,增强中华民族凝聚力,维护两岸和平关系,推进祖国和平统一大业,具有重要作用。

指导思想

指导思想:坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面深化改革,加大文化遗产保护力度,构建科学有效的文化遗产保护体系,提高全社会文化遗产保护意识,充分发挥文化遗产在传承中华文化,提高人民群众思想道德素质和科学文化素质,增强民族凝聚力,促进社会主义先进文化建设和构建社会主义和谐社会中的重要作用。

基本方针

基本方针: 非物质文化遗产保护要贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针;物质文化遗产保护要贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针;坚持保护文化遗产的真实性和完整性,坚持依法和科学保护,正确处理经济社会发展与文化遗产保护的关系,统筹规划、分类指导、突出重点、分步实施。

依据与性质

编制依据与规划性质

《规划》根据以下相关的主要文件编制:联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》(2003)、《国务院关于加强文化遗产保护的通知》(2005)、《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(2005)、《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》(2006)、《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》(2009)、《福建省贯彻落实〈国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见〉的实施意见》(2009)、《文化部关于加强国家级文化生态保护区建设的指导意见》(2010)、《中华人民共和国非物质文化遗产法》(2011)、《福建省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011)、《海峡西岸经济区发展规划》(2011)、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011)、《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》(2011)、《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》(2012)、《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》(2012)等,以及《闽南文化生态保护实验区规划纲要》(2007),泉州市、漳州市、厦门市《闽南文化生态保护试验区建设规划》。

《规划》属于区域性文化遗产保护规划,保护的核心对象是非物质文化遗产,规划范围为闽南泉州、漳州、厦门三市行政区,规划期为2011年至2025年。

《规划》主要阐述规划期内闽南文化生态保护区建设的指导方针、建设目标、保护范围、保护对象、保护方法、保护措施和保障措施,是政府引导和推进闽南文化生态保护区建设、制定闽南文化生态保护区相关政策和安排重点项目投资建设的重要依据。

各级政府要将文化生态保护区建设纳入当地经济社会发展总体规划。

第二部分

闽南历史文化与文化生态

闽南文化的产生与形成,与闽南地处东南沿海的地理环境和移民社会历史、航海贸易活动等各种经济社会环境有着密不可分的联系。

闽南区域地理

闽南泉州、漳州、厦门三市行政区划图福建古称“闽”,闽南是福建南部地区。现今闽南地区指的是泉州市、漳州市、厦门市,三市共辖十二区四市(县级市)十三县(含金门县)。泉州市辖鲤城、丰泽、洛江、泉港四区,晋江、石狮、南安三市(县级市),惠安、安溪、永春、德化、金门(待统一)五县;漳州市辖芗城、龙文二区,龙海市(县级市)、漳浦、云霄、东山、诏安、南靖、平和、长泰、华安八县;厦门市辖思明、湖里、集美、海沧、同安、翔安六区。三市常住人口约1647万人,居民以汉族为主,还有回、满、壮、畲、苗、高山等多个少数民族,全区通行闽南方言。

闽南泉州、漳州、厦门三市行政区划图福建古称“闽”,闽南是福建南部地区。现今闽南地区指的是泉州市、漳州市、厦门市,三市共辖十二区四市(县级市)十三县(含金门县)。泉州市辖鲤城、丰泽、洛江、泉港四区,晋江、石狮、南安三市(县级市),惠安、安溪、永春、德化、金门(待统一)五县;漳州市辖芗城、龙文二区,龙海市(县级市)、漳浦、云霄、东山、诏安、南靖、平和、长泰、华安八县;厦门市辖思明、湖里、集美、海沧、同安、翔安六区。三市常住人口约1647万人,居民以汉族为主,还有回、满、壮、畲、苗、高山等多个少数民族,全区通行闽南方言。

闽南陆地总面积约2.5万平方公里。西北多山,东南濒海,地势从西北向东南倾斜,地形多样,山地、丘陵、平原、河流俱全。在晋江、九龙江中下游,形成了福建两大著名的三角洲平原——泉州平原和漳州平原,有着比较良好的农业生产环境。

闽南泉州、漳州、厦门三市地理位置图闽南海域面积约3万平方公里,海岸线总长度约1400公里。沿海岛屿星罗棋布,拥有大小港湾数十个,主要有湄洲湾、大港湾、泉州湾、深沪湾、围头湾、安海湾、厦门湾、旧镇湾、东山湾、诏安湾等。自古以来,沿海闽南人过着“以海为田”的生产生活方式。

闽南泉州、漳州、厦门三市地理位置图闽南海域面积约3万平方公里,海岸线总长度约1400公里。沿海岛屿星罗棋布,拥有大小港湾数十个,主要有湄洲湾、大港湾、泉州湾、深沪湾、围头湾、安海湾、厦门湾、旧镇湾、东山湾、诏安湾等。自古以来,沿海闽南人过着“以海为田”的生产生活方式。

北部的戴云山、南部的博平岭以及东临的台湾海峡大体构成闽南区域范围。戴云山脉主峰在泉州市德化县,呈东南走向,从德化延伸到惠安县西北部临海;博平岭山脉起于漳平南部,呈东北——西南走向,沿龙岩与漳州两地市交界处延伸至广东省境内。两条山脉走向将闽南与闽中、闽西、广东天然区隔。区域内晋江、九龙江蜿蜒而过,直入大海,成为闽南地区物质能量循环的两大动脉。两江串联着两岸众多的河谷盆地,成为闽南区域文化发展的物质依托。历史上闽南的州、府、县大都散布于这些河谷盆地之中。“三面环山、两江入海”的地理环境,是闽南文化生成、发展的舞台。

文化发展历史

闽南文化经历了先秦时期闽越文化的融合、汉晋至唐末五代时期的形成、宋元时期的发展、明清时期的曲折前进等历史发展阶段。

福建地处东南沿海,《山海经》称“闽在海中”。考古发现,福建在距今18万年以前就有人类活动。闽南地区的人类活动,可以追溯到以漳州莲花池山遗址(距今约7万-5万年)为代表的旧石器文化时期。新石器文化的遗存有东山大帽山遗址(距今约5千-4千年)、惠安蚁山遗址(距今约4千-3千年)等。新石器的贝丘遗址显示出闽南先民以渔猎和捕捞为主、农业为辅的经济生活形态。“闽在海中”的地理环境影响着闽南文化的生成。

(一)先秦时期——闽、越文化的融合

先秦时期的闽南先民,属于《周礼·夏官》中所记载的“七闽”,是“百越”的南方土著,即闽族。战国晚期,于越族大批入闽,与“七闽”土著逐渐融合,形成了闽越族。秦设立闽中郡,闽越王被降为君长,都东冶(今福州)。汉高祖复立无诸为闽越王。但因闽越国多次反叛,公元前111年汉武帝出兵剿灭闽越国,闽越先民多数被迁往江淮地区,闽中由是成为蛮荒之地。

于越族的迁入给闽人带来了纺织、冶炼等技术,特别是越人“以船为车,以楫为马”造船驾驶技术的传入,促进了闽越国造船航海技术的发展。

(二)汉晋至五代——闽南文化的形成

从汉武帝灭闽越国,至三国东吴于建安元年(196)开始对福建的开发,福建经济文化停滞约300年。三国时代,吴国在闽中设“典船都尉”、“温麻船屯”。闽之所造的温麻船,是晋代中国第一名船。吴永安三年(260),于今泉州南安市丰州镇置东安县治,闽南地区开始得到开发。

汉晋至五代,中原汉人多次入闽,主要有西晋末永嘉之乱的“衣冠南下”、唐初陈政父子率兵开发漳州、唐末王潮兄弟率部入闽的三次大规模移民。

西晋末年,北方战乱,汉人陆续入闽避难,特别是永嘉之乱,晋人大批进入泉州,他们沿江而居,晋江由此得名。这是中原文化与闽南土著文化的一次大融合。中原汉人所带来的先进农耕技术和文化,对土著文化产生了决定性影响,促进了晋江流域农业经济的发展。同时,东南沿海的海洋地理环境,以及当地土著航海工具制作、海洋捕捞、海洋物产等文化的特殊性,也使中原文化因素产生变化。中原文化与当地文化的涵化产生了新的文化因子。

自西晋到唐末,泉州的建制不断扩大。南朝梁天监年间(502-519)于今泉州南安市设置南安郡。唐武德五年(622)于南安郡地置丰州(州治在今南安市丰州镇),下领南安(今泉州市)、莆田(今莆田市)、龙溪(今漳州市龙海、华安、长泰及漳浦的一部分)三县。唐嗣圣元年(684)改为武荣州(州治在今南安市丰州镇)。唐景云二年(711)武荣州改称泉州。唐代末年,泉州由中州升为上州。

漳州汉初以梁山为界,北属闽越国,南属南海国。汉始元二年(前85),北属会稽郡冶县,南属南海郡揭阳县。晋至南北朝,北属南安郡龙溪县、兰水县,南属义安郡绥安县。至隋开皇十二年(592)并兰水、绥安入龙溪,今漳州境域才结束分属两郡状况。唐总章二年(669),陈政奉朝廷之命总领岭南军事,与其子陈元光率府兵来漳州平定“獠蛮啸聚”,随后开发漳州。唐垂拱二年(686),朝廷从陈元光所请,在潮、泉二州之间设置漳州,州署在西林(今云霄县境内)。唐贞元二年(786)州治又从漳浦迁至龙溪(今漳州市区),辖地相当于今漳浦、云霄、诏安、东山、南靖、平和及龙海的一部分。陈元光开发漳州,发展农业、兴修水利,兴办教育,传播汉文化,促进了土著与汉族的融合,使漳江、九龙江流域成为富庶安乐之土。

唐末黄巢起义,光州固始县王潮三兄弟率士兵五千与吏民南下,由闽西直取漳州,光启元年(885)入泉州,在漳州、泉州驻扎五年,后攻下福州,建立闽王国。这是历史上最大规模的中原汉人移民浪潮,其人数之多、规模之大,超过历史上的任何一次。中原文化与当地文化相比,处于交流的优势地位;王氏在闽建立了闽王国,其政治也处于支配地位。闽王国统治者采取了一系列开明政策,重视文教、传播佛教,开放港口、鼓励海外贸易,促进闽南地区经济文化发展,为宋元期间中外经济文化大交流奠定坚实的基础。

行政区域的稳定是文化形成的标志之一。唐中后期,泉州由中州升为上州。五代,泉州领今之晋江(含惠安)、南安、莆田、仙游(莆田和仙游于宋初从泉州划出置兴化军)、同安、安溪、永春、德化、长泰九县地,其范围超出今之辖地。漳州唐中后期的辖地相当于今漳浦、云霄、诏安、东山、南靖、平和及龙海的部分地区,五代时不断扩大。

闽南方言在古闽越语、吴楚语的基础上,多次与中原汉语融合,在唐末五代形成较为稳定的地方语言。唐末五代大规模的中原移民入闽,促使闽南语有别于其他方言而成为汉语的另一种大方言。现在,闽南语底层还保留着部分古越语、吴楚语,文读层保留着部分上古和中古汉语语音、词汇,被称为“河洛语”。

唐代,闽南开始重视文教。唐初,漳州设立州学、创办了松洲书院;唐开元年间,泉州兴建了孔庙,闽南教育初步兴起。五代泉州“文风大盛”,聚集了北方南下的一批诗人文学家,促进了闽南地区文学发展。唐代泉州歌舞音乐兴盛,五代时更多的中原歌舞音乐也在泉州落地,后来逐渐演化为南音等地方音乐、歌舞。

中原宗教信仰在闽南扎根。西晋太康年间,晋江已有道教玄妙观、南安有佛教延福寺等。唐、五代时,闽南佛教兴盛,代表性佛寺有泉州开元寺、承天寺和漳州南山寺、三平寺等,还出现了本土的义存禅师等数位高僧。

本土民间信仰也开始兴起。唐初开发漳州的将领陈政、陈元光(开漳圣王)、唐代的李元溥(福佑帝君)、五代将领张悃(青山王)等以及五代牧童郭忠福(广泽尊王)等被当地民众奉为神祇而祭;至宋代,闽南民间信仰更进一步发展,创造了诸多本土神祇。

农业、手工业等有较大发展。农业的发展主要体现在精耕细作、筑塘筑陂、开辟梯田、围海造田等方面,扩大了泉州、漳州平原。矿冶业在唐代已相当成熟,五代时泉州是闽国的铸钱场;闽南在魏晋南北朝时已能生产青瓷,五代时还出现了白瓷。陶瓷铜铁等成了闽南海外贸易的主要商品。

海外贸易不断发展。公元6世纪泉州港已开辟了到马来半岛、印度的航线,南朝时印度高僧拘那罗陀两次乘船来泉州。唐代,泉州是福建造船中心之一。唐中后期,海外贸易不断发展,泉州港已成为“云山百越路,市井十洲人”的南方重要大港口。五代闽王国王审知“宁为开门节度使,不作闭门天子”的开放胸怀与民间“大舟有深利,沧海无浅波”的冒险拼搏精神,共同构成了闽南地区素朴的海洋意识。

(三)宋元时期——闽南文化的发展

宋代,中原文化再次南移。北宋在泉州设置市舶司,南宋“南外宗正司”迁入泉州。宋元时期,闽南掀起了中外文化大交流、大融合的第一波浪潮。刺桐港与埃及的亚历山大港并称为“世界最大的贸易港”,同世界上约百个国家和地区进行贸易往来。泉州成为闻名世界的“海上丝绸之路”起点城市之一。

航海技术领先于世界。宋代,泉州、漳州成为造船业的重要基地,闽南人掌握了水密隔舱技术,这是世界造船技术的一次大革命。闽南海商率先运用了指南针航海,突破了“循岸梯航”的传统方法,进入了远洋航行时代。宋元时期刺桐港的海上交通路线主要有泉州至菲律宾、泉州至印度尼西亚、泉州至亚丁湾和东非沿岸的航线,以及至朝鲜和日本航线。

海洋商业意识和海洋习俗日趋成熟。宋代,闽南人“多以海商为业”,而且到了“浮海之商,以死易货”的程度,出现了许多拥有自己船队的富商。随着航海业的发展,海上保护神福佑帝君、妈祖信仰以及九日山祈风等习俗也应运而生。

泉州汇合了道教、佛教、伊斯兰教、基督教、印度教、摩尼教、天主教等多元宗教文化,至今还保留着中国最早的伊斯兰教清真寺、世界仅存的摩尼教佛像石刻,以及千年古刹开元寺、中国最大的道教石雕老君岩等文物建筑等,被誉为“世界宗教博物馆”、“世界多元文化展示中心”。民间还创造了妈祖、清水祖师、保生大帝等信仰,这些本土神祇随着闽南人的海外移民而传播到台湾地区和世界各地。

各种营造、制作技艺发达。宋代寺庙数量最多、规模最大,建筑营造技艺较前大有精进。现存国内最高最大的两座楼阁式仿木结构石塔——开元寺镇国塔、仁寿塔,我国古代第一座海港大桥——洛阳桥,以及长度最长的安平桥等,都是闽南建筑的杰作。唐代闽南开始制茶,五代安溪成为重要的茶叶场地。宋代泉州各县在崇山峻岭间开辟茶园、普遍种茶,能制作出色、香、味俱佳的茶叶。宋代闽南能制出黑、青、白三种瓷器,北宋时期德化白瓷已进入艺术化阶段,元代德化白瓷成为朝廷贡品。

闽南地区文教兴盛于两宋。两宋期间,泉州约有进士一千四百人,漳州约有进士二百八十人。朱熹在闽南讲学,传播理学。他称泉州“满街都是圣人”,是形容理学对普通百姓教化的程度。此时闽南出现了理学家陈淳、真德秀、曾公亮,还有史学家梁克家、科学家苏颂等一批文化名人。而“海滨邹鲁”的赞誉,则意味海洋文明与大陆文明的融合。

随着经济文教等的发展,古老的戏曲也在闽南孕育形成。南宋时,闽南地区已有民俗与演戏结合的习俗,这一习俗延续传承至今。梨园戏被称为中国宋元南戏的活态传承,提线木偶戏保留了宋元时期的“傀儡调”和剧目。

(四)明清时期——闽南文化的曲折前进

明清时期,闽南文化在海禁的影响、倭寇的侵扰、郑成功的反清复明、清廷的收复台湾、西方列强的入侵等重大事件中曲折前进。

明清时期月港、安海港、厦门港的变迁,也是闽南文化曲折发展的历史。刺桐港衰落之后,起而代之的是漳州的月港。从明初开始,闽南人冲破朝廷禁令,与外国商人私下贸易,终于迫使朝廷于1567年开放漳州月港,这是明代中国万里海疆唯一一个对外通商的港口。月港的开放是闽南文化与外来文化的第二次交流,建立了月港—马尼拉—美洲—欧洲的世界性贸易航线。明末清初,取代月港的是泉州的安海港。安海港是郑芝龙、郑成功父子的军事、贸易基地。明末郑芝龙击败荷兰人,清初郑成功收复台湾,从荷兰人手中夺回海上贸易权。这个时期,以郑氏集团为首的闽南海商掌控着中国东海、南海的海上贸易权。1683年清廷收复台湾,取消海禁,在厦门设立海关,厦门港迅速发展起来。1842年,中英南京条约签订,厦门被辟为“五口通商口岸”的城市之一,1903年厦门鼓浪屿沦为“公共租界”,开始接触西方现代文化艺术,形成闽南文化与外来文化交流的第三波浪潮,华侨名人、华侨商业、华侨建筑、华侨教育、华侨“信局”等华侨文化成为闽南文化走向现代化的标志。

这个时期,各种艺术全面发展。不仅有古老的梨园戏、提线木偶、南音等,还有潮剧、打城戏、掌中木偶戏、皮影戏等,还继承创造了高甲戏、歌仔戏,音乐如什音、笼吹、大鼓吹、北管等,曲艺如歌册、锦歌等,舞蹈如贡球舞、跳鼓舞等,工艺美术类如剪纸、彩扎等,艺术门类齐全。

明清时期,闽南的宗族社会得到发展。明代初中期之前,闽南的谱牒多是“家族”谱,宗族谱牒修纂的普遍化趋势和宗族祠堂的大规模建设都出现在明代。以祠堂、族产、谱牒、祭祖为标志的闽南宗族文化在明清时期发展到高峰,儒家慎终追远的思想在闽南地区转化为平民百姓认祖归宗的日常行为。

明清时期,闽南人大量向内陆、台湾和海外移民。闽南人沿着海岸向南迁徙至潮汕、雷州半岛和海南岛等地,向北迁至闽东的宁德以及浙东南的温州等地。随着海外贸易活动和郑成功开发台湾,闽南人向东南亚和台湾大量移民,将闽南文化传播到世界各地,并在异国他乡扎根生长、开花结果。海外闽南人也将异域文化带回闽南,为闽南增添了外来文化色彩。

文化表现特征

闽南文化的表现形式与特征

闽南文化是秦汉晋唐期间南迁汉人携带来的中原文化在福建东南沿海特殊的地理环境中与闽越、闽南本土文化多次融合,宋元明清以来在与异域经济文化交流和向外拓展中吸收了东南亚、阿拉伯、西方等外来优秀文化因素而形成的农耕文化与海洋文化交织的闽南民系文化,是历代闽南人创造出来的精神文明与物质文明的总和,是中华文化的重要组成部分。

(一)闽南文化表现形式

闽南文化形态主要以非物质文化遗产和物质文化遗产表现出来。

人类非物质文化遗产代表作南音,是中国古典音乐的宝库,广泛传播于台湾、东南亚各地;北管、什音、褒歌、四平锣鼓乐等传统音乐,至今仍唱响闽南本土。

人类非物质文化遗产代表作中国传统木结构建筑营造技艺的组成部分——闽南传统民居营造技艺,以及福建土楼营造技艺,与闽南土楼、闽南庙宇、开元寺的东西塔、洛阳桥、安平桥等古建筑,共同展示闽南传统建筑特点。

人类非物质文化遗产代表作剪纸与木版年画、刻纸、纸织画、无骨花灯、木偶头雕刻等传统美术,至今还在节日节庆和各种艺术活动中发挥作用。

人类非物质文化遗产代表作妈祖信俗以及保生大帝、关帝、开漳圣王、清水祖师、三平祖师、广泽尊王、青山王等民间信俗,广泛传播于台湾、港澳和东南亚等地。

急需保护的人类非物质文化遗产水密隔舱福船制造技艺、东山海船钉造技术和妈祖信俗、送王船习俗、惠安女习俗、蟳埔女习俗等非物质文化遗产,以及华侨教育、华侨商会、华侨批局、华侨社团等华侨文化,与唐宋元明清的港口遗址、九日山摩崖石刻、宋代古船、蚝壳厝、鼓浪屿建筑等物质文化遗产,见证着闽南海洋文化的特征。

中国宋元南戏活态遗存梨园戏、技艺精湛的木偶戏、独具喜剧风格的高甲戏、海峡两岸共同哺育的歌仔戏、宗教特征鲜明的打城戏等传统戏曲,仍然活跃于各地城乡舞台之上。

闽南灯谜、闽南童谣等民间文学,锦歌、讲古、答嘴鼓、东山歌册等曲艺,至今仍为闽南人所喜爱;中原古汉语与闽越语融合而被称为“河洛语”的闽南方言,仍为世界数千万闽南人所使用。

拍胸舞、踢球舞、火鼎公婆、大鼓凉伞、车鼓弄等传统舞蹈和蜈蚣阁等民间游艺活跃于迎神赛会场面;刣狮、五祖拳、赛龙舟、宋江阵等传统体育与竞技仍为广大群众所爱好。

闽南祭祖、谱牒、祠堂家庙延续着中原文化的血脉,成为世界闽南人寻根谒祖的重要载体,两岸、境内外祭祖活动世代传承;结婚、生日、寿诞、入学礼、成年礼、拜师礼等仍然延续着传统礼仪,闹元宵、嗦啰嗹、海峡两岸端午对渡、闽台东石灯俗、中秋博饼等岁时节庆两岸共庆,规模盛大。

技艺精湛的惠安石雕、厦门漆线雕,远销国内外的德化瓷,香飘四海的安溪铁观音(乌龙茶),不仅保留传统制作技艺,还各创下百亿、数十亿元的产值;片仔癀、灵源万应茶等传统中药,永春老醋、春生堂老酒、源和堂蜜饯等传统食品,至今还与人们的生活息息相关。

宋代科学家苏颂、明代思想家李贽、史学家何乔远、理学家黄道周、民族英雄郑成功、抗倭英雄俞大猷、清代理学家李光地和收复台湾的施琅、近现代华侨领袖陈嘉庚等闽南先贤,构成了闽南名人文化,至今为人们所崇敬。

闽南文化至今仍然传承延续于闽南地区、大陆部分地区,以及台湾、香港、澳门地区和世界各地闽南人的生活方式之中。

(二)闽南文化特征

中华主流文化对闽南文化的形成与发展具有主导性的影响力,而深具地域特色的闽南文化又使中华文化显得更加丰富多彩,闽南文化特征要从二者关系中来把握。

1.开放性的海洋文化

闽南文化不仅具有以农为本、安土重迁等农耕文化共性,还具有商业性、开拓性、冒险性、兼容性等海洋文化特色。闽南人掌握了先进的造船和航海技术,开辟了海上贸易航线,宋元以来向台湾、海外大量移民,将中华文化传播到世界各地,形成了福佑帝君、妈祖等航海神信仰,创造了郊商郊行等贸易制度,保留着祈风、送王船、送顺风、脱草鞋等海洋习俗,融合了阿拉伯、东南亚以及西方多种文化。闽南文化在中国海洋文化史上占有重要的地位。

2.复合型的人文性格

闽南文化的人文性格是指闽南文化所表现的社会心理、精神气质和价值观念。闽南文化在坚守中华主流文化核心价值的同时,又坚持闽南文化某些价值观念,形成耕读为本与商业意识、安分守己与开拓进取、重礼尚义与务实逐利、崇文重教与冒险犯难、传统守成与开放兼容、爱国爱乡与海外眼光等相辅相成的人文性格。正是这种相辅相成的内在动力,使得闽南文化在坚守中华文化主体的同时又不断发展创新。

3.世代延续的宗族文化

闽南人在移民和再移民的历史过程中,保留了中国最为完整的宗族文化形态。历代中原汉人举家或举族南迁,为了适应新的环境,采取聚族或聚乡而居的形式,巩固发展自己占有的生存空间。闽南人向台湾、海外移民,也采取这种家族性迁徙形式,从而不断加深闽南人的宗族观念,形成家族、血缘性宗族、契约性宗族(不同地区的同姓整合而成)的社会形式,也形成了祠堂、族产、谱牒、宗法、祭祀等系统的宗族文化。正是这种传统保守的宗族文化,在闽南人开创事业、向外拓展的过程中发挥着积极有效的凝聚作用,闽南本土民营企业、台湾、境外的闽南人企业都具有家族色彩。随着社会的发展,宗族文化通过信息流、交通流、人流、物质流、资金流等,使闽南本土与台湾地区、世界各地保持着紧密的社会网络关系。宗族文化是联系海峡两岸闽南人的血缘纽带,对于促进闽南文化、中华文化的认同,具有十分重要的意义。

4.多样性的民间信仰

闽南有自然山川、生育女神、冥厉瘟神、禅道神仙、忠义圣贤、水神、海神、财神、戏神、乐神、医神等多种民间信仰,这些神祇既有中原移民携带来的、也有外地传来和本土产生的,构成了闽南民间信仰的复杂性和多样性。闽南各个地方都有自己相对独立的地方保护神。地方保护神是宗族组织的黏合剂,将不同姓氏的宗族组织整合起来,构成了不同姓氏的乡族社会。闽南地区就是由这些大大小小的乡族社会构成。这些地方神祇随着闽南人的移民,扩散到世界各地,移民们同样以地方神祇来“复制”闽南的乡族社会。闽南民间信仰是移民们建设家园、战胜困难的精神寄托,也是移民及其后裔对闽南本土文化认同的标志。至今,台湾同胞、世界各地闽南人仍通过进香谒祖的形式来认同闽南文化和中华民族文化。

5.个性鲜明的民间艺术

同一个方言区有众多个性鲜明、风格独特的艺术,是闽南民间艺术的特点。以泉腔方言演唱的南音,被称为中国古代音乐遗响,保留着古老的乐器、记谱方式、演奏方法和许多唐宋乐曲,形成不同的唱法和流派。精致优雅的梨园戏、市井气息浓厚的高甲戏、充满宗教色彩的打城戏、两岸共同哺育的歌仔戏等戏曲,其艺术风格各不相同;掌中木偶、提线木偶、铁枝木偶、皮影戏等种类丰富,即使同是掌中木偶戏,也因唱腔不同而分为南派和北派。民间信仰、人生礼俗、传统节庆是闽南地方戏曲、歌舞、音乐生存的沃土,千百年来闽南的民间艺术与民俗共生共荣,这是闽南民间艺术至今充满活力的原因。

6.追求和平的民族精神

追求和平是闽南文化的主流精神。宋元以来,闽南人进行海上贸易和海外移民,既能以开放兼容的胸怀接受多元文化,又能够以和而不同的理念与异域文化和谐共处。闽南人开拓海上贸易而不掠夺,与对方互惠互利友好往来;海外移民而不殖民,与当地民族和睦相处、建设新的家园。闽南文化的和平精神来自于中华民族的宽容仁爱、和而不同、大同世界的传统文化价值观与海洋文化精神的融合。

文化传播保护

闽南文化传播区和文化生态保护区

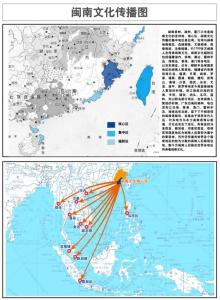

闽南文化传播图文化有历史传统(时间现象)和地区分异(空间表征)两重性。闽南文化同样如此。闽南文化经过了先秦时期闽越文化的融合,汉晋、五代期间闽越文化与中原文化不断交融,至唐末五代,形成了具有地域特色的闽南民系和闽南文化。宋元明清时期闽南文化不断发展扩散,闽南人通过海上商贸、军事、移民等活动,将闽南文化传播到大陆各地、台湾地区以及东南亚各个国家和地区,形成大大小小的闽南文化区。由于人口、自然、政治、经济、文化、宗教、民族等多方面原因,各地区的闽南文化生态呈现多样化。

闽南文化传播图文化有历史传统(时间现象)和地区分异(空间表征)两重性。闽南文化同样如此。闽南文化经过了先秦时期闽越文化的融合,汉晋、五代期间闽越文化与中原文化不断交融,至唐末五代,形成了具有地域特色的闽南民系和闽南文化。宋元明清时期闽南文化不断发展扩散,闽南人通过海上商贸、军事、移民等活动,将闽南文化传播到大陆各地、台湾地区以及东南亚各个国家和地区,形成大大小小的闽南文化区。由于人口、自然、政治、经济、文化、宗教、民族等多方面原因,各地区的闽南文化生态呈现多样化。

(一)闽南文化向大陆地区传播

经过宋元的发展,闽南人陆续向外移民。福建的莆田南日岛、福清、平潭、闽侯、罗源、福鼎、霞浦、顺昌、建阳、武夷山、浦城、沙县、邵武、永安、尤溪、漳平、新罗等地区,浙江东南部沿海的苍南、平阳、瑞安、洞头、玉环、温岭、舟山群岛等地区,广东的潮州、电白至阳江沿海、香港、澳门、雷州半岛、海南岛东北部等地区,至今还保留着闽南人聚居的村镇,留下了不相连续的闽南语板块。在闽南人较为集中的地区、聚落,闽南方言、闽南文化相对保留得较好;由于移民年代久远,有些地区语言与本土闽南语难以相通,文化也发生了变化。

(二)闽南文化向东南亚地区传播

随着宋元明清海上商贸的发展,闽南人也不断开发东南亚,历代闽南人的海外移民主要集中在东南亚地区。马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾等国家地区有大量的闽南人后裔,另外还有遍布世界各个国家地区的闽南人后裔。据不完全统计,境外的华侨人数超过闽南本土。以地域、血缘、语言、风俗习惯相同而聚居的闽南华侨社区,是延续和发展闽南文化的重要区域,其中会馆、学校、庙宇等是联络、凝聚当地闽南人的重要载体。闽南方言、信仰、宗族、艺术、习俗、建筑等在东南亚华侨社会中不同程度地保留传承下来。闽南文化在东南亚的传承传播,不仅对华侨社会存在发展具有十分重要意义,而且对当地多元文化也是一个重要贡献。

(三)闽南文化向台湾地区传播

宋元明清、特别是明清以来,闽南人因海上商贸和军事活动大量移民台湾,将闽南文化传播到台湾。台湾讲闽南话的约有1700万人,闽南话成为台湾岛的主要通行语言;闽南的妈祖、保生大帝、关帝、清水祖师、王爷、开漳圣王、三平祖师等民间信仰,成为台湾同胞的地方保护神;闽南的乡族文化、传统艺术、传统建筑等也为台湾继承发展。闽南文化在台湾根深叶茂,台湾文化丰富了闽南文化和中华文化内涵。

(四)闽南文化生态保护区

闽南地区即泉州市、漳州市、厦门市的行政区域是闽南文化的发祥地、核心区,是世界闽南人的原乡祖地和精神家园。闽南文化生态保护区范围与闽南三市行政区重叠。在这个区域中,存续状态良好的闽南风俗习惯、闽南方言、闽南祭祖、闽南信俗、闽南传统艺术、闽南传统建筑、闽南饮食等文化事象,构成了闽南文化的完整系统,体现了鲜明的文化特征,保留了丰富的祖地文化内涵,是闽南文化的典型代表。

闽南文化生态保护区是在泉州市、漳州市、厦门市行政区域内,发挥政府主导、群众主体、社会参与的合力作用,采取各种有效措施,对该地区的活态文化——非物质文化遗产和与之相关的物质文化遗产、自然遗产进行整体性保护,优化文化遗产的生存保存的各种环境,保护闽南文化的独特性、真实性、完整性,弘扬闽南文化优秀精神,激活闽南文化创造力,促进该地区的经济、社会、政治、文化和生态文明建设的全面协调可持续发展。

文化生态评估

闽南文化生态评估的主要对象有闽南文化遗产、自然遗产、文化空间以及人文环境。

(一)文化遗产

1.闽南地区文化遗产密集丰富。南音、剪纸、传统木结构营造技艺列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,水密隔舱福船制造技艺列入急需保护的人类非物质文化遗产名录,泉州提线木偶戏、晋江掌中木偶戏、漳州布袋木偶戏的福建木偶戏后继人才培养计划列入人类非物质文化遗产优秀实践名册,闽南三市共有国家级非物质文化遗产代表性项目54项、省级非物质文化遗产代表性项目150项,有国家级非物质文化遗产项目代表性传承人59人、省级非物质文化遗产项目代表性传承人169人。三市共有全国重点文物保护单位43处、省级文物保护单位147处、市县区级文物保护单位1535处。但是,随着经济全球化趋势和现代化进程的加快,闽南地区的文化生态发生巨大变化,文化遗产及其生存环境受到严重威胁,区域文化特色消失加快,一些历史文化村镇、古建筑、古遗址的整体风貌遭到破坏,一些非物质文化遗产项目处于濒危状态。

2.闽南文化具有丰厚的历史文化价值。闽南文化发展史是中原文化南移史,也是中华文化海外传播史。闽南文化的爱国爱乡、慎终追远、崇文重教、爱拼会赢、开放创新等优秀品质,是一笔弥足珍贵的精神财富。但由于时代的变迁和社会的变化,大部分人、特别是青少年对闽南文化的精神价值认识不足。通过宣传教育,使人们充分认识闽南文化的价值,提高文化自觉意识,增强文化自信心,继承、弘扬闽南文化精神,是文化生态保护不可忽视的一个重要内容。

3.闽南传统艺术具有很高的艺术价值。南音是中国古代音乐的宝库,漳浦剪纸在中国剪纸艺术中独树一帜,梨园戏是中国南戏的活态传承,高甲戏的喜剧风格与社火的热烈融为一体,歌仔戏的哭调演绎着人生的酸甜苦辣,提线木偶代表中国木偶艺术的最高水平,石雕、漆线雕技艺独特精湛……它们是闽南地方艺术的精华,也是中国传统艺术的瑰宝。由于人们生活方式和审美情趣的变化,传统艺术的生存发展面临各种困难。竹马戏、打城戏和皮影戏处于濒危境地,木版年画、刻纸等处于后继乏人状态,一些传统技艺也在不断流失。

4.闽南传统技艺反映了闽南历史上不同时期的科学技术发展状况,具有丰富的科学价值。水密隔舱造船技术、传统木结构(闽南民居)营造技艺、民间医药制作、传统乐器制作技艺等,是闽南历史上不同时期生产力发展状况、科学技术发展程度、创造能力和知识水平的保留和反映。许多非物质文化遗产项目蕴藏着丰富的科学信息,有待深入研究和发现。

5.闽南非物质文化遗产至今仍然在人们的生产生活中发挥作用,有些项目具有较好的经济价值。德化瓷年产值约百亿元,企业、研究所达1000多家,产品远销190多个国家和地区;安溪铁观音茶叶年产值近百亿元,茶农约13万户,从事相关行业的人员约80万人。惠安石雕年产值约百亿元,从业人员近30万人。德化瓷烧制、铁观音制作、惠安石雕已经成为该地区支柱性产业,但也存在着传统技艺逐步弱化的危险。

(二)自然遗产

1.海陆兼备的生物多样性。闽南共有国家级自然保护区6个、省级14个,其中属于海洋自然保护区的国家级5个、省级5个;陆地自然保护区的国家级1个、省级9个。闽南共有森林公园15处,其中国家级4处、省级11处。闽南地区自然保护区的生态系统得到良好的保护,但由于气候变化和工业污染,生物多样性受到一定影响。

2.蕴含着深刻丰富的文化内涵。闽南共有风景名胜区9处,其中国家级2处、省级7处。国家级清源山风景名胜区保留了我国现存最古老、最完好的唐代伊斯兰教圣迹,保留了我国现存最大的宋代石雕老君造像以及我国现存年代最早、保存最完整的元代藏传佛教(喇嘛教)三世佛石雕造像。九日山祈风石刻群是海上丝绸之路的历史见证,成为中国著名的海外交通史迹。鼓浪屿风景名胜区保留了郑成功历史遗迹和千余幢中外风格各异的建筑物,被誉为“万国建筑博物馆”。闽南的风景名胜是闽南社会和历史的产物,带有其特定时期的历史环境、艺术思想和审美标准的印记。

(三)文化空间

《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(2005)将“文化空间”定义为“定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所,兼具空间性和时间性。” 在联合国教科文组织《关于历史地区的保护及其当代作用的建议》中,历史文化名城(街区)、名镇、名村以及有价值的古村落、古建筑群等被定义为“历史地区”。在文化生态保护中,这些“历史地区”是传统文化传承、表演的场所,是非物质文化遗产、物质文化遗产、自然遗产的聚集地,是一个不可分割的文化空间。

城镇化、工业化在带来经济发展和生活改善的同时,城市和农村发展面临着传统消失、面貌趋同、环境恶化等问题,闽南地区也不例外。闽南地区是中国东南沿海经济较为发达地区,也是城镇化、工业化进程较快的地区,虽然在这个过程中吸取了经验教训、对文化遗产保护的认识有所提高,但建设性破坏和破坏性建设的威胁依然存在,历史文化名城(街区)、名镇、名村以及有价值的古村落、古建筑群的传统格局和历史风貌遭到破坏,它们之间的有机关联性遭到肢解,其中非物质文化遗产、物质文化遗产、自然遗产也不同程度遭到破坏或消失。

闽南地区有国家级历史文化名城泉州市、漳州市,有历史文化街区泉州市中山路、漳州市古街区、厦门市中山路,也有一批国家级、省级历史文化名镇、名村,以及一些非物质文化遗产活动的古建筑、古村落。这些“历史地区”是工业化、城镇化浪潮中的幸存者,是不可再生的文化遗产资源,是历代闽南人文化、宗教及经济、社会活动的文化场所。这些“历史地区”一旦消失,闽南文化的历史记忆也就随之被磨灭。对“历史地区”进行文化空间的整体性保护,使非物质文化遗产、物质文化遗产、自然遗产与其周边环境和谐相处,是闽南文化生态保护区的重点任务之一。

(四)人文环境

1.人民群众文化遗产保护的意识较高。文化的自觉保护主要依靠生活在该地区文化沃土中的人们在思想观念和日常生活行为中予以保护。闽南人热爱自己文化、民间文化团体活跃,这是闽南文化生态最活跃的两个因素。据不完全统计,闽南三市计有民间职业剧团300多个,南音社团仅泉州市就有300个以上,各个团体主动开展传承活动和演出活动;大小庙宇遍布各村社,各庙宇管理者自发开展妈祖、保生大帝、关帝、开漳圣王等祭祀活动,影响遍及闽台两岸同胞和东南亚华侨华人;祠堂遍布城乡各地,两岸共祭祖先活动持续不断;数千家民间企业在传承德化瓷烧制、安溪铁观音制作和惠安石雕、木雕等各种技艺;三市成立了闽南文化研究会,开展闽南文化艺术的保护、传承和研究。民间社团组织依法自我管理、自我运作,积极开展各种非物质文化遗产保护和传承活动。随着文化生态保护工作的深入,人民群众的自发意识将会转化为自觉意识,从而不断增强文化自信心。

2.政府发挥了文化遗产保护的主导作用。闽南三市政府重视文化遗产保护,出台了一些地方性政策法规,并投入经费保护非物质文化遗产,支持民众开展对台对外交流活动。由政府支持、群众参与的较为重要的两岸非物质文化遗产交流项目、活动就有50多项,这些活动已经实现常态化、规范化,有的项目已成为国务院对台办、文化部、福建省政府支持的对台文化交流基地。政府的主导作用促进良好的意识形态环境和政策环境的形成,但还存在着对文化遗产保护的长期性、艰巨性认识不足以及政策法规、保护措施尚未形成科学体系等问题。

3.社会各界积极参与文化遗产保护。各媒体积极宣传文化遗产保护,电视台开设闽南语频道、栏目,报道、介绍闽南文化遗产知识和活动。企业界以及海外华侨热心本土文化建设,积极参与闽南文化保护,捐资支持当地文化活动和场地场馆建设。教育部门重视非物质文化遗产的教育传承工作,各中小学继续扩大非物质文化遗产进校园、进教材、进课堂范围,大部分高校主动融入文化遗产保护工作,成立非物质文化遗产研究中心,出版文化遗产研究学术刊物。社会各界的主动参与,形成了文化遗产保护的良好社会人文环境。文化生态保护的理念和实践在闽南先行先试,取得阶段性的成果,但宣传教育等缺乏力度,理论研究有待深化。

4.两岸互动促进文化遗产的保护。台湾是闽南文化传播的集中地区,两岸闽南人同一个祖先、同一种信仰、同一种文化,共同开展祭祖活动以及共祭妈祖、保生大帝、关帝等信俗活动,共同举办歌仔戏、木偶戏、南音等民间文艺表演活动,共同开展非物质文化遗产保护的学术研究活动。随着两岸各种活动的深入开展,形成海峡两岸共同保护、共同传承闽南文化的良好环境,但还存在着台湾同胞来闽南多、闽南本土群众入岛少的文化交流不平衡现象。

闽南文化历史积淀丰厚,价值特征突出,存续状态良好,保护意识较高,经过了文化生态保护实验区建设的实践,积累了一定的经验,已具备设立文化生态保护区的基本条件。

第三部分

总体思路和建设目标

总体思路

以非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人和整体性保护的重点区域为“三大抓手”,建立政府主导、群众主体、社会参与的共同保护机制,对闽南地区的非物质文化遗产和与之相关的物质文化遗产、自然遗产进行整体性保护,营造有利于文化遗产保存、生存、发展的各种环境,使闽南文化生生不息、代代相传,优秀的传统文化融入现代文明,构建起人与文化遗产、自然遗产和谐相处的文化生态系统。

保护方法、思路如下:

(一)静态保护与动态保护相结合。非物质文化遗产资源普查、代表性项目和代表性传承人四级名录体系建设、非物质文化遗产资源数字化建设以及非物质文化遗产的研究,是非物质文化遗产保护的基础。这种静态的保护要与传播活动、传承活动、学校教育活动、社会宣传教育活动等相结合,特别是要融入人民群众的生产生活中进行动态保护。动态保护思路符合非物质文化遗产是活态文化的特质和文化传承发展的规律。

(二)重点保护与全面保护相结合。重点抢救一批濒危的非物质文化遗产代表性项目,重点保护一批传播范围广、价值特征突出的重大的代表性项目,同时要全面保护各级的非物质文化遗产代表性项目;保存好非物质文化遗产资源,对重要的非物质文化遗产资源也要进行必要的保护。

(三)进行非物质文化遗产、物质文化遗产、自然遗产之间的关联性保护。要注意非物质文化遗产之间的关联性、非物质文化遗产与物质文化遗产之间的关联性、非物质文化遗产与自然遗产之间的关联性,以及非物质文化遗产、物质文化遗产、自然遗产三者之间的关联性,根据它们之间的有机联系进行整体性保护。

(四)在保护区中划出若干重点保护区域,作为实行整体性保护的抓手。重点区域要充分利用原有文化遗产、自然遗产的保护基础,尽量与历史文化街区保护相结合、与历史文化名镇名村保护相结合、与文化艺术之乡建设相结合、与社会主义新农村建设相结合、与美丽乡村建设相结合、与自然保护区、风景名胜区保护相结合,使重点区域成为传统文化与现代文明共生并存的充满活力的文化空间。

(五)非物质文化遗产保护与“建设两岸文化交流的重要基地”相结合。闽南与台湾地区地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循,具有对台交往的独特优势。充分发挥祖地文化优势,建设两岸民间信俗、民间祭祖、民间艺术等全方位的文化交流的前沿基地,使闽南地区成为两岸人民共有精神家园。

(六)保护传承与合理利用相结合。在有效保护、传承的基础上,合理利用非物质文化遗产代表性项目开发具有地方、民族特色和市场潜力的文化产品和文化服务,使安溪成为中国茶都、德化成为中国瓷都、惠安成为中国雕艺之都,促进闽南地区经济可持续发展。

(七)非物质文化遗产代表性项目保护与营造有利其生存、发展的环境相结合。正如物种的消亡是因为环境的变化一样,非物质文化遗产的生存受到威胁也是因为环境发生了巨大的变化。按照生态学生物与环境关系的原理,既要保护非物质文化遗产代表性项目,也要为非物质文化遗产的生存、发展营造各种良好的环境。

工作原则

(一)坚持以人为本原则。尊重人民群众的文化主体地位,保障人民群众的基本文化权益,关注人民群众的生活、生产和经济发展;充分依靠人民群众保护文化遗产,提高人的文化素质,促进人的全面发展。

(二)坚持整体性保护原则。以保护非物质文化遗产为核心,结合与之相关的物质文化遗产、自然遗产进行整体性保护,营造有利于文化遗产生存、发展的环境,维护文化遗产、自然环境、人文环境之间的生态平衡。

(三)坚持活态传承原则。传承人是非物质文化遗产的重要载体,重视传承人的保护和培养,鼓励非物质文化遗产的社会传承和传播,使非物质文化遗产在人们的生产生活中传承发展。

(四)坚持真实性、完整性原则。保护闽南文化遗产内涵和形式的真实性、完整性;防止对文化遗产的歪曲、贬损或滥用;避免文化同一化,维护文化多样性;保护闽南文化的价值,弘扬闽南文化精神,为文化可持续发展留下珍贵的文化资源。

(五)坚持保护优先原则。在保护传承的基础上合理利用非物质文化遗产,做好生产性保护工作;当利用有损于文化遗产保护时,要坚持文化遗产保护优先原则。

(六)坚持开放交流原则。尊重其他社区、群体和个人的非物质文化遗产,开展文化间的平等对话交流;与台湾同胞、港澳同胞和世界华侨华人交流合作,共同保护、传承、发展闽南文化。

(七)坚持统筹兼顾原则。保护区建设要纳入当地经济社会发展总体规划,纳入各级政府财政预算,纳入党委和政府的重要议事日程,纳入科学发展考核评价体系。要长远规划、分步实施,区别对待、分类指导,点面结合、讲求突破。

(八)坚持共同保护原则。发挥政府政策支撑、法律保障、经费支持的主导作用,发挥人民群众保护、传承文化遗产的主体作用,调动社会各方面的积极性,形成以政府为主导、以人民群众为主体、社会各方面积极参与的合力,共同保护好文化遗产。

建设目标

(一)总体目标

建立一套科学化、规范化、法制化、网络化的文化生态保护体制和运行机制;整体有效保护非物质文化遗产,维护文化遗产与人文环境、自然环境的文化生态平衡;培养高度的文化自觉和文化自信,提高全社会的文化素质,促进人的全面发展;发挥祖地文化优势,深入开展海峡两岸文化交流,不断增强闽南文化认同感,建设两岸文化交流的重要基地、中华民族共有精神家园;传承闽南文化创造力,弘扬闽南文化精神,推进闽南地区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设全面协调可持续发展。

(二)主要指标

1.完善国家、省、市、县四级非物质文化遗产代表性项目名录体系,有效保护好国家级非物质文化遗产代表性项目54项、省级项目150项,以及市级、县级项目;有效保护好今后新增加的各级非物质文化遗产代表性项目;力争新增50个项目列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录,2个项目列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

2.健全各级非物质文化遗产项目代表性传承人保护机制,有效保护好国家级非物质文化遗产项目代表性传承人59人、省级代表性传承人169人,以及市级、县级代表性传承人;有效保护好今后新增加的各级非物质文化遗产项目代表性传承人;扶持、保护300个传习中心。

3.搞好53个整体性保护重点区域,不断探索整体性保护方法,积累经验,树立典范,全面开展文化生态整体性保护工作。

4.搞好53个对台对外非物质文化遗产交流活动,不断挖掘、培养新项目,力争达到80个,广泛开展与台湾、港澳地区和世界各国的文化交流活动,扩大闽南文化的影响力。

5.加大力度扶持一批生产性保护项目,传承传统手工技艺和文化内涵,实现非物质文化遗产保护与经济社会协调发展的良性互动。评选、扶持100家生产性保护示范基地。

6.继续开展学校教育传承活动,鼓励中小学校开设乡土教材课程,职业技术(艺术)院校对学生进行有关非物质文化遗产代表性项目教学传习,高校培养文化遗产保护、研究的专业人才,构建幼儿园、小学、中学、职业院校、高等院校阶梯式的非物质文化遗产教育传承体系。

7.鼓励新闻出版、广播电视、互联网等媒体宣传非物质文化遗产,发挥公共博物馆、图书馆、文化馆、纪念馆、美术馆、非物质文化遗产展示馆的宣传教育作用,搞好文化遗产日的展示宣传活动,提高文化自觉意识、增强文化自信心,营造有利于非物质文化遗产保存、生存、发展的良好社会环境。

8.发挥高校和社会有关团体的研究力量,开展非物质文化遗产保护、文化生态保护区建设、政策法规等研究,建立一套与实践紧密结合的文化生态保护理论体系。

9.建设非物质文化遗产综合性展示馆3个、闽南传统音乐等专题展示馆10个、整体性保护区域展示馆(传习中心)53个、非物质文化遗产代表性项目传习中心50个,为非物质文化遗产展示、传承活动提供物质载体。

-

比亚迪护卫舰07将于12月9日上市 凯迪拉克CT4

2025-09-28 07:02:54 查看详情 -

国家林业局湿地保护管理中心

2025-09-28 07:02:54 查看详情 -

习水中亚热带常绿阔叶林国家级自然保护区

2025-09-28 07:02:54 查看详情

求购

求购